昨日紹介した「山越内関所之跡」は、函館から札幌へ向かう国道5号に面した所にありますが、今日は、同じくその国道5号沿いにあるこちらの鳥居から。

「諏訪神社」とあります。

「札幌諏訪神社」が好きになった私には、思わず反応してしまう社号が刻まれています。

正確には「山越諏訪神社」という社号です。

今日はいきなり地図をリンクさせますが、ご覧のとおり、「山越諏訪神社」は、鳥居が面している国道5号から、JR函館本線を越えた位置にあります。

ということで、函館本線を渡る歩道橋へ。

ちょうど、札幌行きの特急「北斗」を見ることができました。

次の停車駅である八雲駅までは、もうすぐの場所にあります。

歩道橋を降りて参道へ。

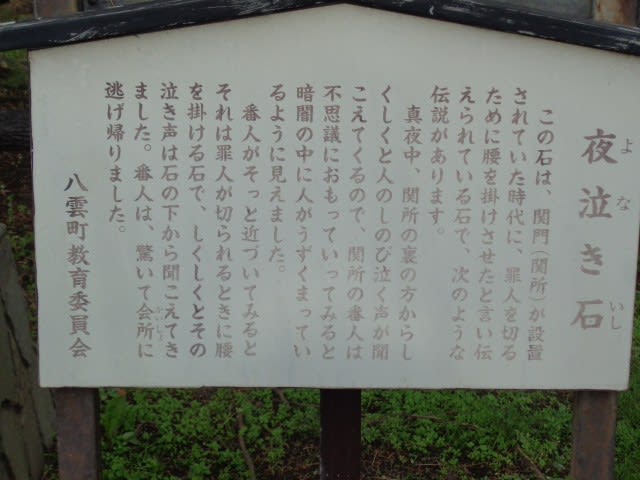

この神社のある「山越内」と呼ばれた場所は、1800年に江戸幕府の直轄となり、会所や下宿所(通行家)が設けられ、通行人の改めなどが行われるようになってから急激に開けたとされています。

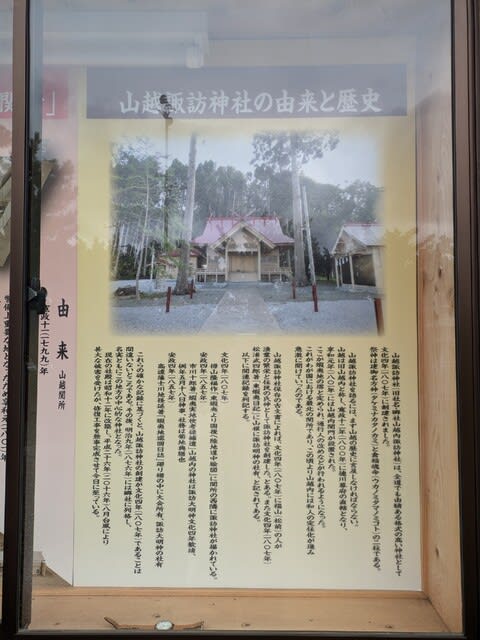

この「山越諏訪神社」は、1807年、当時「福山」と言っていた現在の松前の人が、漁業の繁栄と住民の氏神として創建したとされており、祭神として、「建御名方之神」(たけみなかたのかみ)という、「古事記」にも登場し、長野県の諏訪大社最古の縁起絵巻である「諏方大明神画詞」にも描かれている神が祀られています。

この頃には、近隣に稲荷社もあったそうですが、後になって合併されたそうで、かの松浦武四郎の「東蝦夷日誌」には、「山根に諏方明神の社稲荷合殿有」と記されています。

住民の氏神として崇拝されてきたこの神社は、1876年10月に郷社(神社の社格の一つで、最下位とされる「村社」の一つ上の格付け)に列せられ、1915年11月には、「神饌幣帛料供進神社」(一定の額の幣帛料が、県や町村から供進される神社)となり、1937年に本殿が改築されています。

狛犬は、何となくだけど、阿形(右側)の方が、表情が穏やかなように感じました。

社務所は、冒頭の鳥居の側にあります。

八雲町は、現在は、太平洋と日本海の二つの海に面していることから「二見郡」という郡命になっていますが、2005年に、日本海に面していた「熊石町」と合併するまでは「山越郡」という郡命でした(現在も、隣の「長万部町」が、「山越郡」となっています)。

江戸幕府の直轄となったことによって拓かれ、郡命にもなった「山越」の地をずっと見守り続けてきた神社の存在。小学生時代の歴史の学習では触れられなかったエピソードなだけに、大変興味深く感じることとなりました。