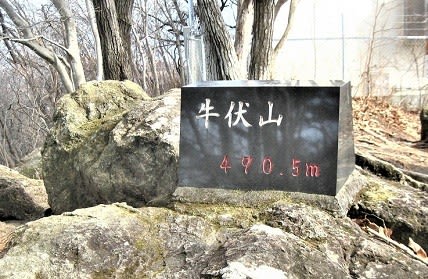

今日は吉井つながりで「吉井三山」の最後の「牛伏山。

この山は車走行で頂上まで行ける観光施設化しているが

「牛伏自由遊歩道」と山肌剥き出しの「登山道」が

別に存在する。

そこで西回りの「見晴台」経由のやや厳しい登山道へ。

グリーンセンターに併設の「牛伏ドリームセンター」に

駐車。(10.18)

車道を百㍍ほど戻って登山道入口。標高約 200m。

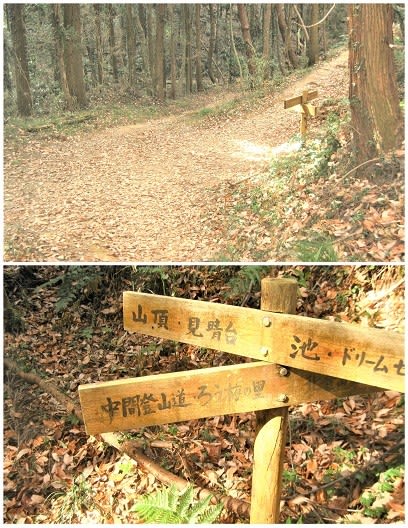

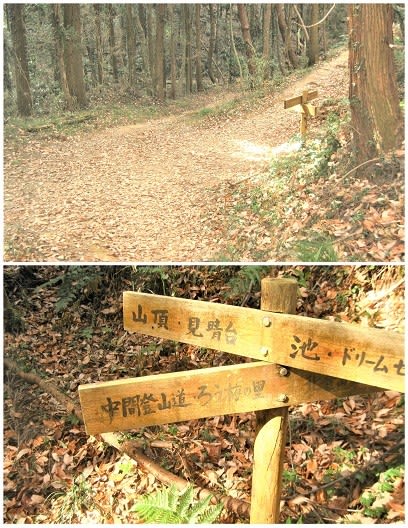

落葉が堆積する篠竹の間に開かれた道をダラダラ登り。

途中で境界柵が厳重になり左下斜面に太陽光発電設備が

広がる。

突然下降して車道を一本横断。この道標で「中間登山道」

に入り直す。

こんな道を進むと

表示板のある大きな分岐。ここで左に行く

中間登山道と別れて「山頂・見晴台」を選択。

可成りの急登の窪辿りをこなすと前方に稜線、西が開けて

西上州の山。大体の標高 284m。

急登は尚も続き

漸く見晴台。先ほどと同じく西が見えるだけ。

左右は枯れ枝が邪魔で見晴らし以前。

標高342m。(11.18)

これ以降は似たようなコブ・小突起・二回の車道横断などを

淡々とこなす、

(サムネイル画像は左クリックで拡大、画面左上の

左向き矢印で元に戻る)

ここで漸く頂上台地の西端着。

中間道からの合流点。標識が消滅寸前。

この岩を越え

最後のコブを乗り切ると台地着。

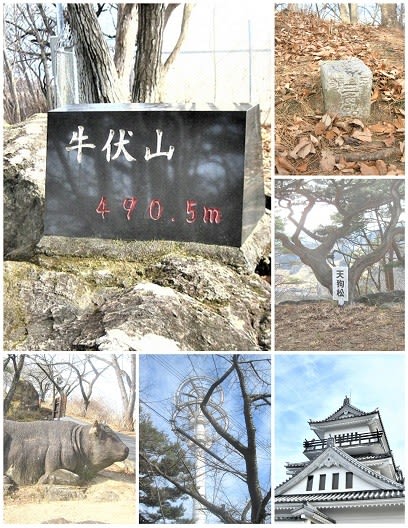

観光地らしく見所多数。

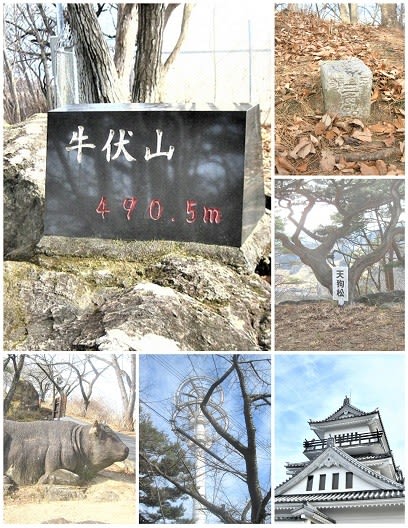

山頂標識・三等三角点・天狗松・牛の彫刻

3基の中継所・模擬天守閣の展示室

遊歩道との合流点

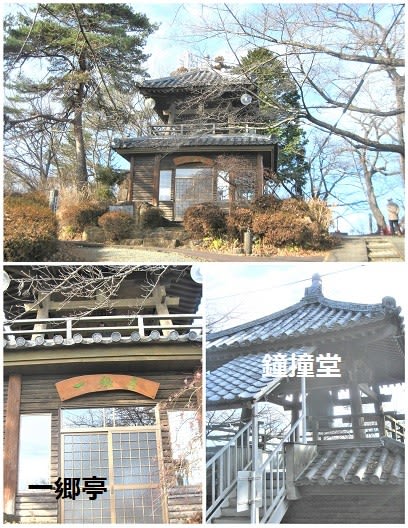

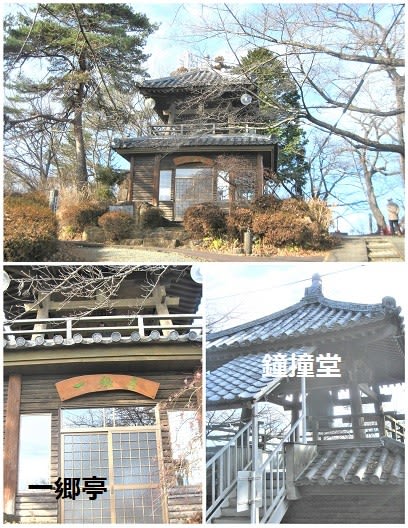

「一郷亭」と鐘撞堂

琴平神社

洞窟観音

頂上からの景観

そして本日の爺イ。(11.55)

天守閣広場で休憩軽食後、試しに車道を歩いて

帰着。帰路は43分。

ネット情報かき集めの蛇足

ここは一応は「一郷山城」の城址と云う事でこんな

縄張り図も存在する。

資料では永享10年(1438)に起きた永享の

乱で鎌倉公方と対立した関東管領山内上杉憲実が

平井城に移った際、その西の守りとして新堀城と

共に築いたのが始まりだが主に狼煙台としての

役目をはたしたらしい。それから125年の後、

永禄6年(1563)2月、西上州に侵攻した

武田信玄はその緒戦として一郷山城を攻撃。

一郷山城側は大石を落として防戦するが、

その大石が麓の見銘寺を押しつぶし火災が発生。

火災は城域にまで延焼して城兵は全滅し、落城。

かつては郭、堀切、土塁、竪堀、虎口があったが、

貴重な遺構を破壊して観光道路や時代背景や史実を

無視して作られた模擬天守閣のため

今は遺構はほとんどなく歴史的価値は皆無の状態を

残念がる声が強い。

尚、この城は永禄6年(1563年)、武田信玄の攻撃で落城したとき、

こんな話が伝わっている。

城には城主安倍之友以下300の城兵がこもっていたが、城内には水が

出ないため麓の見銘寺まで汲みに下りて行った兵は、皆武田兵に

討ち取られてしまった。

人はそれを 水汲みに行くのが地獄の一の木戸 行くとは見えて帰る人なし

と詠んだと伝わるが、爺イは箕輪城の探訪の時、同じ歌を詠んだ

石碑が箕輪城の水の手郭の南にもあるのを見ているが、

出処はどちらだろうか。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

<img

この山は車走行で頂上まで行ける観光施設化しているが

「牛伏自由遊歩道」と山肌剥き出しの「登山道」が

別に存在する。

そこで西回りの「見晴台」経由のやや厳しい登山道へ。

グリーンセンターに併設の「牛伏ドリームセンター」に

駐車。(10.18)

車道を百㍍ほど戻って登山道入口。標高約 200m。

落葉が堆積する篠竹の間に開かれた道をダラダラ登り。

途中で境界柵が厳重になり左下斜面に太陽光発電設備が

広がる。

突然下降して車道を一本横断。この道標で「中間登山道」

に入り直す。

こんな道を進むと

表示板のある大きな分岐。ここで左に行く

中間登山道と別れて「山頂・見晴台」を選択。

可成りの急登の窪辿りをこなすと前方に稜線、西が開けて

西上州の山。大体の標高 284m。

急登は尚も続き

漸く見晴台。先ほどと同じく西が見えるだけ。

左右は枯れ枝が邪魔で見晴らし以前。

標高342m。(11.18)

これ以降は似たようなコブ・小突起・二回の車道横断などを

淡々とこなす、

(サムネイル画像は左クリックで拡大、画面左上の

左向き矢印で元に戻る)

ここで漸く頂上台地の西端着。

中間道からの合流点。標識が消滅寸前。

この岩を越え

最後のコブを乗り切ると台地着。

観光地らしく見所多数。

山頂標識・三等三角点・天狗松・牛の彫刻

3基の中継所・模擬天守閣の展示室

遊歩道との合流点

「一郷亭」と鐘撞堂

琴平神社

洞窟観音

頂上からの景観

そして本日の爺イ。(11.55)

天守閣広場で休憩軽食後、試しに車道を歩いて

帰着。帰路は43分。

ネット情報かき集めの蛇足

ここは一応は「一郷山城」の城址と云う事でこんな

縄張り図も存在する。

資料では永享10年(1438)に起きた永享の

乱で鎌倉公方と対立した関東管領山内上杉憲実が

平井城に移った際、その西の守りとして新堀城と

共に築いたのが始まりだが主に狼煙台としての

役目をはたしたらしい。それから125年の後、

永禄6年(1563)2月、西上州に侵攻した

武田信玄はその緒戦として一郷山城を攻撃。

一郷山城側は大石を落として防戦するが、

その大石が麓の見銘寺を押しつぶし火災が発生。

火災は城域にまで延焼して城兵は全滅し、落城。

かつては郭、堀切、土塁、竪堀、虎口があったが、

貴重な遺構を破壊して観光道路や時代背景や史実を

無視して作られた模擬天守閣のため

今は遺構はほとんどなく歴史的価値は皆無の状態を

残念がる声が強い。

尚、この城は永禄6年(1563年)、武田信玄の攻撃で落城したとき、

こんな話が伝わっている。

城には城主安倍之友以下300の城兵がこもっていたが、城内には水が

出ないため麓の見銘寺まで汲みに下りて行った兵は、皆武田兵に

討ち取られてしまった。

人はそれを 水汲みに行くのが地獄の一の木戸 行くとは見えて帰る人なし

と詠んだと伝わるが、爺イは箕輪城の探訪の時、同じ歌を詠んだ

石碑が箕輪城の水の手郭の南にもあるのを見ているが、

出処はどちらだろうか。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

<img

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます