このユニークな写真展については、すでに #都市標本図鑑 のハッシュタグ付きで、ツイッターにたくさんの写真や感想が上がっている。

なので、いまさら筆者が付け加えることはなにもないような気もするが、二、三覚え書きめいたことを記録しておきたい。

「都市観察者」

「都市観察者」

という肩書の6人による写真展である。

伊藤也寸志

上田純也

上原稔

ウリュウユウキ

國生隆司

松本忍

の6氏。

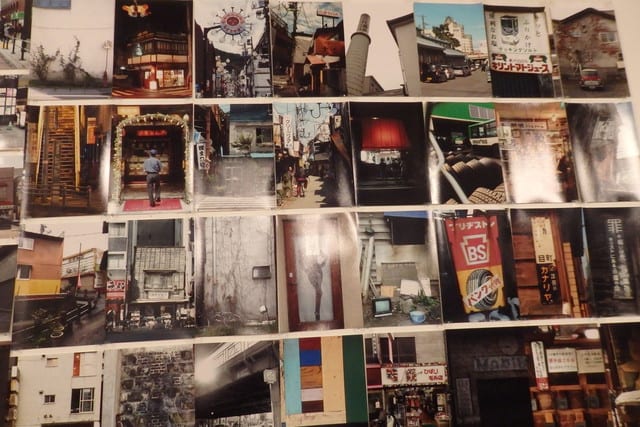

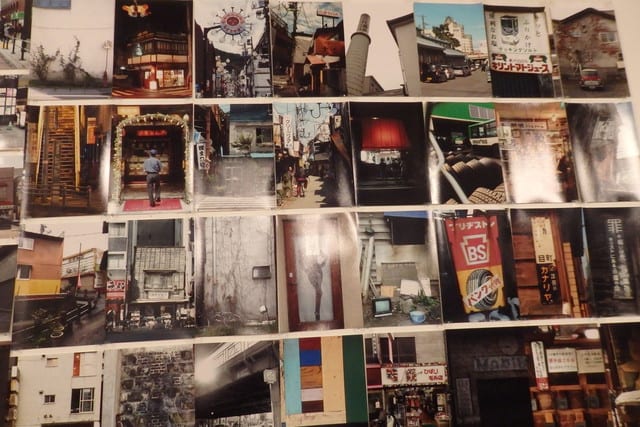

都市の風景をテーマに、壁面に隙間なくびっしりと並んでいるものだけで492枚。

中央に置かれた丸いテーブルの上にばらまかれたL版プリントを含めると、千枚か2千枚に及びそうな、膨大な点数である。

最大の特徴は、キャプションが一切ないこと。

最大の特徴は、キャプションが一切ないこと。

撮影者も撮影地も記されていない。

したがって見る人は、個々の写真を作品として鑑賞するというよりも、日本の都市にあふれるイメージの氾濫に圧倒される体験をする―といった方が正確な印象になるだろう。

撮影地は札幌や小樽だけではなく、北見、室蘭、岩見沢、東京、岐阜県大垣市など多岐にわたる。

メンバーのなかに、何度も東北地方に足を運んでいる人がいて、青森や三沢といった街の写真も多い。

人間や自然風景、鉄道車両などが被写体になっている写真が皆無ではないが、99%は都市の風景。

人間や自然風景、鉄道車両などが被写体になっている写真が皆無ではないが、99%は都市の風景。

ビル、道路、住居表示板、政治家のポスター、古い家、商店の入り口やシャッター、盛り場、駅、学校の校舎、建物の壁の計器や落書き、駐車場など、なんでもありだ。

しいて言えば、よくファッション雑誌やテレビなどで見かける、おしゃれな繁華街よりも、古びれた街角やさびしげな商店街が目立つように思う。

いずれにしても、野外彫刻や建築、観光地、飲食店の正面といった、あるテーマに沿って撮られた写真ではない上、たとえば森山大道氏や金村修氏の写真展のようにひとりの写真家の個展でもないため、非常に雑然とした印象を受けるのだが、その「雑然」という語こそ、日本の都市を撮った写真の形容にふさわしい言葉だろう。

いま森山氏の名を出したが、「芸術」あるいは「表現」と「記録」とのあいだ、あるいははざまに都市の写真が位置する―という見方をすれば、共通点はあるように思う。というのは、ここにある写真は、ことさらに廃墟や古い建物を狙っているわけではないにもかかわらず、すでに現存しない建物や看板などが大量にあるのだ(たとえば、創成川イーストの中野商店など)。

キャプションがないため、どの写真が、今はないものの記録になっているかどうかは明示されていない。

ただ、都市にレンズを向けているうちに、それがはからずも「記録」になるということなのだろう。

出品者のひとり、伊藤さんのブログ「写真都市」には、つぎのように記されており、言い出しっぺは彼ということになるらしい。

パネルディスカッション、展覧会、ライブなどさまざまに使われ、札幌を代表するマルチなスペースの「OYOYO」は今年いっぱいで閉まってしまうのだ。

そのことが、いっそうこの写真展を「この場所にふさわしい」ものに見せていたことは否定できまい。

とにかく「写真で都市をつくる」という彼の狙いは、ある程度成功したといえそうだ。

都市とは、人類の歴史ではかなり新しい存在である。

都市とは、人類の歴史ではかなり新しい存在である。

中世欧洲にも都市はあったが、人口はせいぜい1万人程度だった。

大きな都市は、資本主義的生産様式の勃興とともに生まれ、発達した。

都市は、産業の集積地であり、人口情報や流行の発信地である。

ただ、大勢の人が集まる場所として、都市があるという事態はこれこら変わっていくかもしれない。

いうまでもなく、インターネット

の普及がその要因である。

国内人口が減少に転じ、情報はインターネットサイトに集まるようになれば、都市の存在意義は少しずつ薄れていくのかもしれない。しかし、都市は、いつまでも活気にあふれ、観察しがいのある存在であってほしい。

そう、写真を見ながら思った。

(追記) 薄手ながらフルカラーの図録が100円で、上田さん作の第2三谷ビルのペーパークラフトが付いているのはうれしかった。

2017年11月29日(水)~12月3日(日)午後1~9時(最終日~午後6時)

OYOYO まち × アートセンター さっぽろ (札幌市中央区南1西6 第2三谷ビル6階)

□公式Facebook ページ https://www.facebook.com/toshihyohon/

□写真都市 http://blog.livedoor.jp/ya5u5hi/

札幌綺譚による「石狩は秋」

■ winter scene from west -美風西来- (西区文化フェスタ参加プログラム)=2016

■写真都市 札幌 伊藤也寸志写真展 (2014、画像なし)

■写真都市sapporo 伊藤也寸志写真展 (2008)

■北海学園大学写真部写真展(07年10月、画像なし)

■EX 6(07年4月)

■ある二人 鈴木絢子・伊藤也寸志二人展(07年2月)

■micro.復活写真展 第一週(06年)

□photo:mode(上原さんのブログ) http://ariaribox.exblog.jp/

■さっぽろフォトステージPart2 (2009)

□ yuukiuryu.com

□この展覧会のサイト http://www.yuukiuryu.com/layeredwinter/

□ウリュウさんのblog「豊平橋停留所」 http://blog.yuukiuryu.com/

■小樽・鉄路・写真展 (2017年8~9月)

■ウリュウユウキ個展 轍 わだち Layered Winter (2014)

■ウリュウユウキ個展 white,and (2014年7月)

■PHOTOGRAPH EXHIBITION MOVE 3 part1 (2010)

■さっぽろフォトステージPart2 (2009)

■さっぽろフォトステージPart1 (2009)

■東川フォトフェスタ Myカメラアングル写真展(2009年8月)

■ウリュウユウキ写真展 Today(2009年4月)

■写真展「charactor」(2009年2月)

■500m美術館(2008年11月)

■光を編む この言葉に触発された13名の作家達が織りなす世界(08年11月)

■さっぽろフォトステージ (08年11月)

■2008小樽・鉄路・写真展

■ウリュウ ユウキ『南11条西13丁目停留所』 (08年5月)

■ウリュウユウキ写真展「春を迎えに行く」chapter 1-夜を越えて(08年4月)

■『カナコ雪造カンパニー』~除雪原風景へのオマージュ~(08年1月)

■「旅をするフィルム-LIKE A ROAD MOVIE-」ウリュウユウキ写真展 (07年11月)

■2007 小樽・鉄路・写真展

■Railway Story 衣斐隆・ウリュウユウキ写真2人展(07年7月)

■個展「思いは旅をする」 (07年5-6月)

■春展(07年4月)

■“SAPPORO”PHOTOS... (07年2月)

■kanecho party(06年12月)

■写真展19761012(06年10月)

■二番街de ddd ART(06年9月)

■小樽鉄路写真展(06年8-9月)

■his life,her life,this life -まちの記憶と記録展-(06年7月)

■04年3月の写真展

■2003 小樽・鉄路・写真展

■02小樽・鉄路・写真展

なので、いまさら筆者が付け加えることはなにもないような気もするが、二、三覚え書きめいたことを記録しておきたい。

「都市観察者」

「都市観察者」という肩書の6人による写真展である。

伊藤也寸志

上田純也

上原稔

ウリュウユウキ

國生隆司

松本忍

の6氏。

都市の風景をテーマに、壁面に隙間なくびっしりと並んでいるものだけで492枚。

中央に置かれた丸いテーブルの上にばらまかれたL版プリントを含めると、千枚か2千枚に及びそうな、膨大な点数である。

最大の特徴は、キャプションが一切ないこと。

最大の特徴は、キャプションが一切ないこと。撮影者も撮影地も記されていない。

したがって見る人は、個々の写真を作品として鑑賞するというよりも、日本の都市にあふれるイメージの氾濫に圧倒される体験をする―といった方が正確な印象になるだろう。

撮影地は札幌や小樽だけではなく、北見、室蘭、岩見沢、東京、岐阜県大垣市など多岐にわたる。

メンバーのなかに、何度も東北地方に足を運んでいる人がいて、青森や三沢といった街の写真も多い。

人間や自然風景、鉄道車両などが被写体になっている写真が皆無ではないが、99%は都市の風景。

人間や自然風景、鉄道車両などが被写体になっている写真が皆無ではないが、99%は都市の風景。ビル、道路、住居表示板、政治家のポスター、古い家、商店の入り口やシャッター、盛り場、駅、学校の校舎、建物の壁の計器や落書き、駐車場など、なんでもありだ。

しいて言えば、よくファッション雑誌やテレビなどで見かける、おしゃれな繁華街よりも、古びれた街角やさびしげな商店街が目立つように思う。

いずれにしても、野外彫刻や建築、観光地、飲食店の正面といった、あるテーマに沿って撮られた写真ではない上、たとえば森山大道氏や金村修氏の写真展のようにひとりの写真家の個展でもないため、非常に雑然とした印象を受けるのだが、その「雑然」という語こそ、日本の都市を撮った写真の形容にふさわしい言葉だろう。

いま森山氏の名を出したが、「芸術」あるいは「表現」と「記録」とのあいだ、あるいははざまに都市の写真が位置する―という見方をすれば、共通点はあるように思う。というのは、ここにある写真は、ことさらに廃墟や古い建物を狙っているわけではないにもかかわらず、すでに現存しない建物や看板などが大量にあるのだ(たとえば、創成川イーストの中野商店など)。

キャプションがないため、どの写真が、今はないものの記録になっているかどうかは明示されていない。

ただ、都市にレンズを向けているうちに、それがはからずも「記録」になるということなのだろう。

出品者のひとり、伊藤さんのブログ「写真都市」には、つぎのように記されており、言い出しっぺは彼ということになるらしい。

きっかけは、今回展示を行うこととなった「OYOYO」が再開発によってクローズになるという話を今年1月に伺ったことです。

「OYOYO」は札幌大通にあるアートセンターで、

これまで何度か展示を行ったり、カフェで歓談したりと、

札幌の街中における居場所または、札幌の「街らしさ」を象徴する場所という認識を持っていました。

パネルディスカッション、展覧会、ライブなどさまざまに使われ、札幌を代表するマルチなスペースの「OYOYO」は今年いっぱいで閉まってしまうのだ。

そのことが、いっそうこの写真展を「この場所にふさわしい」ものに見せていたことは否定できまい。

とにかく「写真で都市をつくる」という彼の狙いは、ある程度成功したといえそうだ。

都市とは、人類の歴史ではかなり新しい存在である。

都市とは、人類の歴史ではかなり新しい存在である。中世欧洲にも都市はあったが、人口はせいぜい1万人程度だった。

大きな都市は、資本主義的生産様式の勃興とともに生まれ、発達した。

都市は、産業の集積地であり、人口情報や流行の発信地である。

ただ、大勢の人が集まる場所として、都市があるという事態はこれこら変わっていくかもしれない。

いうまでもなく、インターネット

の普及がその要因である。

国内人口が減少に転じ、情報はインターネットサイトに集まるようになれば、都市の存在意義は少しずつ薄れていくのかもしれない。しかし、都市は、いつまでも活気にあふれ、観察しがいのある存在であってほしい。

そう、写真を見ながら思った。

(追記) 薄手ながらフルカラーの図録が100円で、上田さん作の第2三谷ビルのペーパークラフトが付いているのはうれしかった。

2017年11月29日(水)~12月3日(日)午後1~9時(最終日~午後6時)

OYOYO まち × アートセンター さっぽろ (札幌市中央区南1西6 第2三谷ビル6階)

□公式Facebook ページ https://www.facebook.com/toshihyohon/

□写真都市 http://blog.livedoor.jp/ya5u5hi/

札幌綺譚による「石狩は秋」

■ winter scene from west -美風西来- (西区文化フェスタ参加プログラム)=2016

■写真都市 札幌 伊藤也寸志写真展 (2014、画像なし)

■写真都市sapporo 伊藤也寸志写真展 (2008)

■北海学園大学写真部写真展(07年10月、画像なし)

■EX 6(07年4月)

■ある二人 鈴木絢子・伊藤也寸志二人展(07年2月)

■micro.復活写真展 第一週(06年)

□photo:mode(上原さんのブログ) http://ariaribox.exblog.jp/

■さっぽろフォトステージPart2 (2009)

□ yuukiuryu.com

□この展覧会のサイト http://www.yuukiuryu.com/layeredwinter/

□ウリュウさんのblog「豊平橋停留所」 http://blog.yuukiuryu.com/

■小樽・鉄路・写真展 (2017年8~9月)

■ウリュウユウキ個展 轍 わだち Layered Winter (2014)

■ウリュウユウキ個展 white,and (2014年7月)

■PHOTOGRAPH EXHIBITION MOVE 3 part1 (2010)

■さっぽろフォトステージPart2 (2009)

■さっぽろフォトステージPart1 (2009)

■東川フォトフェスタ Myカメラアングル写真展(2009年8月)

■ウリュウユウキ写真展 Today(2009年4月)

■写真展「charactor」(2009年2月)

■500m美術館(2008年11月)

■光を編む この言葉に触発された13名の作家達が織りなす世界(08年11月)

■さっぽろフォトステージ (08年11月)

■2008小樽・鉄路・写真展

■ウリュウ ユウキ『南11条西13丁目停留所』 (08年5月)

■ウリュウユウキ写真展「春を迎えに行く」chapter 1-夜を越えて(08年4月)

■『カナコ雪造カンパニー』~除雪原風景へのオマージュ~(08年1月)

■「旅をするフィルム-LIKE A ROAD MOVIE-」ウリュウユウキ写真展 (07年11月)

■2007 小樽・鉄路・写真展

■Railway Story 衣斐隆・ウリュウユウキ写真2人展(07年7月)

■個展「思いは旅をする」 (07年5-6月)

■春展(07年4月)

■“SAPPORO”PHOTOS... (07年2月)

■kanecho party(06年12月)

■写真展19761012(06年10月)

■二番街de ddd ART(06年9月)

■小樽鉄路写真展(06年8-9月)

■his life,her life,this life -まちの記憶と記録展-(06年7月)

■04年3月の写真展

■2003 小樽・鉄路・写真展

■02小樽・鉄路・写真展

ぼくたちが考えていた以上の物量に自らが圧倒されてしまったのが本音で、あの空間以外では不可能な展示であったろうと思います。

都市を構成するもの(写真)としては、まだ足りないものがありましたが、6人の嗜好性みたいなものがかなり偏向しているのも事実で、それを含めて実現した展示でもありました。二度目は無理、そんな声を上げつつ、どこか次への道を模索し始めるような気がします。

まぁ好みが偏っているからこその面白さはあると思います。

いくらanonymousで記録、といっても、やはり撮る人の好みやクセみたいなものがにじみ出てくる面白さというのはありますよね。