(承前)

ひと言で言うと、大変な「労作」。

この企画力と資料博捜力を目の当たりにすると、道内美術館が企画している展覧会の多くとは、次元が違うとしか言いようがない。

それぐらい、すごい。

パロディーという、これまで展覧会としてはあまり取り上げられてこなかった主題で、絵画や陶芸、グラフィックデザインといったアートの範囲に収まりそうな作品はもちろん、各種雑誌や映像、漫画の生原稿、裁判記録まで集めまくり、展示しているのだ。

とりわけ、1970年代のパロディー文化を語る際に欠かせない月刊誌「ビックリハウス」のバックナンバー全号が並んでいるのは、壮観を通り越してすでにヘンタイとしかいいようがない(あ、ほめ言葉です)。

後半の部屋には、いすにすわって雑誌を自由に読めるコーナーがあり、筆者は「OUT」の一冊を手に取った。

月刊OUT(アウト)は、この雑誌がなければ「アニメファン」「おたく」と呼ばれる趣味人が存在せず、現代に続く「アニパロ」の淵源となったという意味で、20世紀後半の日本文化でも超重要な雑誌である。巻末のほうに、ファンジンというか同人誌(ああ、この語の意味も、アニメブーム以後のコミケ時代になって、すっかり変わってしまったのだ)紹介のページがあり、発行元の住所と名前が記されているのを見て

「インターネットがなくても、人はこうして連絡を取り合っていたのだなあ」

と、妙な感慨にふけった(それにしても道内の人が多いなあ)。

話がそれたついでに、この展覧会の射程から外れてしまうことをここで述べれば、元来日本文化はパロディーときわめて親和性が高いのではないか。

「歌枕」にしても「見たて」にしても、もじる対象を多くの人が知っていることが前提となっている表現手段である。

謡曲や歌舞伎を知らないとさっぱり分からない浮世絵が多いのは、ガンダムやエヴァについての知識が必要不可欠な現代のアニパロ・イラストとおなじ構造ではないかと思うのだ。

この調子でもっと書きすすめたいけれど、とりあえず、会場の半分以上が撮影可だったので、どしどし紹介するのを優先しよう。

冒頭画像は山縣旭(レオ・ヤマガタ)による「歴史上100人の巨匠が描くモナ・リザ」。

いずれも近作なので、JPC展受賞者として特別出品の扱いだが、ベラスケス調のモナ・リザ、フェルメールのモナ・リザ、背景を眺めるモナ・リザなど、みごとなパロディーというよりは、パスティーシュ。

手前は吉村益信「PigLib」。

手前は吉村益信「PigLib」。

これを見ることができただけでも、展覧会に来たかいがあったものだ。

写真がへたなので、いまひとつわかりにくいが、ブタの体の断面が精肉になっているというもの。

この作を図版で初めて見たときには、大きな衝撃を受けたものだ。

(もっとも、筆者の知り合いに、羊が円筒形の動物だと思っていた人がいたからなあ。ジンギスカン肉からの連想なんだろうけど)

奥の壁には(監視のおじさんも写真に写ってしまっているけど)、立石大河亞の絵などが掛かっている。

以前も書いたことがあるが、この人ほど歿後もあちこちの展覧会に引っ張りだこの作家は珍しい。

右側の「ニュートンの耳」の作者は、「オブジェ焼き」で戦後陶芸界にその名を残す八木一夫。

右側の「ニュートンの耳」の作者は、「オブジェ焼き」で戦後陶芸界にその名を残す八木一夫。

この作品は、堀内正和、関根伸夫、三木富雄の作品のパロディーだという。

関根の「大地―移相」は、「もの派」の開始を告げる重要な作品だが、発表後数年でこのような作が出てくるとは、関根のこの作が発表直後からすでに伝説的だったのか、あるいは八木の好奇心の射程が並みの陶芸家とは桁外れなのか(たぶん、どっちもだろう)。

耳はもちろん三木から。

リンゴが、戦後を代表するトリッキーな彫刻家、堀内の「エヴァからもらった大きなリンゴ」だという。

左側は鈴木慶則「非在のタブロー 梱包されたオダリスク」。

いうまでもなく、19世紀フランス絵画の巨匠アングルの「オダリスク」を下敷きにしている。

作品の裏側に見える部分も、描いたものである。

このレインボーカラーは、フルクサスにも参加した日本人アーティスト靉嘔のトレードマーク。

このレインボーカラーは、フルクサスにも参加した日本人アーティスト靉嘔のトレードマーク。

左側の「レインボー北斎」は、浮世絵の春画のパロディーになっている。

右側はの「グッドバイ・ムッシュー・ゴーギャン」は、ゴーギャンの代表作「われわれはどこからきたか、どこへ行くのか」の靉嘔的な変奏である。

この部屋の奥では、横尾忠則の映像が流れたり、赤瀬川原平の作品が展示されていた。

今回の展覧会で撮影不可は、この2人の作品に集中していた。

とりわけ赤瀬川は、ハイレッドセンター、千円札裁判、「櫻画報」と、この手の展覧会では絶対に欠かせない人物である。

そして、世のパロディーブームに愛想を尽かしたのも赤瀬川だった―という歴史認識が、この展覧会の大きな流れを支えているのである。

(なお、今回の展示品のうち「櫻画報永久保存版」のデザインは、やはり今展に展示されている木村恒久「焦土作戦」のパロディーであることは一目瞭然だろうし、全国のキャンパスに飛びかった火炎瓶をも語っている。また、2冊目の「櫻画報 激動の千二百五十日」の、ブランコに乗った人物のカバーイラストは、函館出身のイラストレーター味戸ケイコの作品のパロディーだろう。赤瀬川と味戸は、筑摩書房から出ていた雑誌「終末から」の重要人物でもあった)

パロディーとアートという文脈でいえば、2度にわたる東京都知事選への出馬をとおして「政治のポップアート化」を企んだ秋山祐徳太子も、当然取り上げられており、当時の選挙ポスターも展示されている。

パロディーとアートという文脈でいえば、2度にわたる東京都知事選への出馬をとおして「政治のポップアート化」を企んだ秋山祐徳太子も、当然取り上げられており、当時の選挙ポスターも展示されている。

話は変わりますが、彼の作品は夕張市が所蔵しているはず。

また、秋山祐徳太子の『泡沫桀人列伝 知られざる超前衛』は、とにかくおもしろい本なので、見つけたら一読をすすめます。

役に立つとか勉強になるとか、そういう本ではなくて、ひたすら笑える本です。

平田篤の「DISCOVER JAPAN」。

平田篤の「DISCOVER JAPAN」。

いうまでもなく、ここでまな板に載っているのは、国鉄が大々的に繰り広げたキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」。

右は

<美しい田子の浦の私>

と記されており、万葉集にも歌われた、富士を見晴るかす海が、ヘドロで見る影もないさまを、皮肉っている。

しかし、こうしてみると、日本の自然環境は公害で相当なダメージを負ったのだが、ずいぶん克服したこともまた事実なのだなあ。

名古屋で1969~74年に活動した「ぷろだくしょん我S」による「週刊 週刊誌」。

名古屋で1969~74年に活動した「ぷろだくしょん我S」による「週刊 週刊誌」。

なんと全ページ白紙という、人を食った雑誌だが、実際に名古屋市内の書店で半年にわたって販売され、しかも実際にけっこうな部数が売れたというから驚きである。

このほか、赤塚不二夫の編集する漫画誌、長谷邦夫によるパロディー漫画、マッドアマノの雑誌なども展示されていた。

あまりに長文になってきたので、項を改めたい。

2017年2月18日(土)~4月16日(日)午前10時~午後6時(金曜は~午後8時)、入館は30分前まで。月曜休み(3月20日は開館し翌日休み)

東京ステーションギャラリー

ひと言で言うと、大変な「労作」。

この企画力と資料博捜力を目の当たりにすると、道内美術館が企画している展覧会の多くとは、次元が違うとしか言いようがない。

それぐらい、すごい。

パロディーという、これまで展覧会としてはあまり取り上げられてこなかった主題で、絵画や陶芸、グラフィックデザインといったアートの範囲に収まりそうな作品はもちろん、各種雑誌や映像、漫画の生原稿、裁判記録まで集めまくり、展示しているのだ。

とりわけ、1970年代のパロディー文化を語る際に欠かせない月刊誌「ビックリハウス」のバックナンバー全号が並んでいるのは、壮観を通り越してすでにヘンタイとしかいいようがない(あ、ほめ言葉です)。

後半の部屋には、いすにすわって雑誌を自由に読めるコーナーがあり、筆者は「OUT」の一冊を手に取った。

月刊OUT(アウト)は、この雑誌がなければ「アニメファン」「おたく」と呼ばれる趣味人が存在せず、現代に続く「アニパロ」の淵源となったという意味で、20世紀後半の日本文化でも超重要な雑誌である。巻末のほうに、ファンジンというか同人誌(ああ、この語の意味も、アニメブーム以後のコミケ時代になって、すっかり変わってしまったのだ)紹介のページがあり、発行元の住所と名前が記されているのを見て

「インターネットがなくても、人はこうして連絡を取り合っていたのだなあ」

と、妙な感慨にふけった(それにしても道内の人が多いなあ)。

話がそれたついでに、この展覧会の射程から外れてしまうことをここで述べれば、元来日本文化はパロディーときわめて親和性が高いのではないか。

「歌枕」にしても「見たて」にしても、もじる対象を多くの人が知っていることが前提となっている表現手段である。

謡曲や歌舞伎を知らないとさっぱり分からない浮世絵が多いのは、ガンダムやエヴァについての知識が必要不可欠な現代のアニパロ・イラストとおなじ構造ではないかと思うのだ。

この調子でもっと書きすすめたいけれど、とりあえず、会場の半分以上が撮影可だったので、どしどし紹介するのを優先しよう。

冒頭画像は山縣旭(レオ・ヤマガタ)による「歴史上100人の巨匠が描くモナ・リザ」。

いずれも近作なので、JPC展受賞者として特別出品の扱いだが、ベラスケス調のモナ・リザ、フェルメールのモナ・リザ、背景を眺めるモナ・リザなど、みごとなパロディーというよりは、パスティーシュ。

手前は吉村益信「PigLib」。

手前は吉村益信「PigLib」。これを見ることができただけでも、展覧会に来たかいがあったものだ。

写真がへたなので、いまひとつわかりにくいが、ブタの体の断面が精肉になっているというもの。

この作を図版で初めて見たときには、大きな衝撃を受けたものだ。

(もっとも、筆者の知り合いに、羊が円筒形の動物だと思っていた人がいたからなあ。ジンギスカン肉からの連想なんだろうけど)

奥の壁には(監視のおじさんも写真に写ってしまっているけど)、立石大河亞の絵などが掛かっている。

以前も書いたことがあるが、この人ほど歿後もあちこちの展覧会に引っ張りだこの作家は珍しい。

右側の「ニュートンの耳」の作者は、「オブジェ焼き」で戦後陶芸界にその名を残す八木一夫。

右側の「ニュートンの耳」の作者は、「オブジェ焼き」で戦後陶芸界にその名を残す八木一夫。この作品は、堀内正和、関根伸夫、三木富雄の作品のパロディーだという。

関根の「大地―移相」は、「もの派」の開始を告げる重要な作品だが、発表後数年でこのような作が出てくるとは、関根のこの作が発表直後からすでに伝説的だったのか、あるいは八木の好奇心の射程が並みの陶芸家とは桁外れなのか(たぶん、どっちもだろう)。

耳はもちろん三木から。

リンゴが、戦後を代表するトリッキーな彫刻家、堀内の「エヴァからもらった大きなリンゴ」だという。

左側は鈴木慶則「非在のタブロー 梱包されたオダリスク」。

いうまでもなく、19世紀フランス絵画の巨匠アングルの「オダリスク」を下敷きにしている。

作品の裏側に見える部分も、描いたものである。

このレインボーカラーは、フルクサスにも参加した日本人アーティスト靉嘔のトレードマーク。

このレインボーカラーは、フルクサスにも参加した日本人アーティスト靉嘔のトレードマーク。 左側の「レインボー北斎」は、浮世絵の春画のパロディーになっている。

右側はの「グッドバイ・ムッシュー・ゴーギャン」は、ゴーギャンの代表作「われわれはどこからきたか、どこへ行くのか」の靉嘔的な変奏である。

この部屋の奥では、横尾忠則の映像が流れたり、赤瀬川原平の作品が展示されていた。

今回の展覧会で撮影不可は、この2人の作品に集中していた。

とりわけ赤瀬川は、ハイレッドセンター、千円札裁判、「櫻画報」と、この手の展覧会では絶対に欠かせない人物である。

そして、世のパロディーブームに愛想を尽かしたのも赤瀬川だった―という歴史認識が、この展覧会の大きな流れを支えているのである。

(なお、今回の展示品のうち「櫻画報永久保存版」のデザインは、やはり今展に展示されている木村恒久「焦土作戦」のパロディーであることは一目瞭然だろうし、全国のキャンパスに飛びかった火炎瓶をも語っている。また、2冊目の「櫻画報 激動の千二百五十日」の、ブランコに乗った人物のカバーイラストは、函館出身のイラストレーター味戸ケイコの作品のパロディーだろう。赤瀬川と味戸は、筑摩書房から出ていた雑誌「終末から」の重要人物でもあった)

パロディーとアートという文脈でいえば、2度にわたる東京都知事選への出馬をとおして「政治のポップアート化」を企んだ秋山祐徳太子も、当然取り上げられており、当時の選挙ポスターも展示されている。

パロディーとアートという文脈でいえば、2度にわたる東京都知事選への出馬をとおして「政治のポップアート化」を企んだ秋山祐徳太子も、当然取り上げられており、当時の選挙ポスターも展示されている。話は変わりますが、彼の作品は夕張市が所蔵しているはず。

また、秋山祐徳太子の『泡沫桀人列伝 知られざる超前衛』は、とにかくおもしろい本なので、見つけたら一読をすすめます。

役に立つとか勉強になるとか、そういう本ではなくて、ひたすら笑える本です。

平田篤の「DISCOVER JAPAN」。

平田篤の「DISCOVER JAPAN」。いうまでもなく、ここでまな板に載っているのは、国鉄が大々的に繰り広げたキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」。

右は

<美しい田子の浦の私>

と記されており、万葉集にも歌われた、富士を見晴るかす海が、ヘドロで見る影もないさまを、皮肉っている。

しかし、こうしてみると、日本の自然環境は公害で相当なダメージを負ったのだが、ずいぶん克服したこともまた事実なのだなあ。

名古屋で1969~74年に活動した「ぷろだくしょん我S」による「週刊 週刊誌」。

名古屋で1969~74年に活動した「ぷろだくしょん我S」による「週刊 週刊誌」。なんと全ページ白紙という、人を食った雑誌だが、実際に名古屋市内の書店で半年にわたって販売され、しかも実際にけっこうな部数が売れたというから驚きである。

このほか、赤塚不二夫の編集する漫画誌、長谷邦夫によるパロディー漫画、マッドアマノの雑誌なども展示されていた。

あまりに長文になってきたので、項を改めたい。

2017年2月18日(土)~4月16日(日)午前10時~午後6時(金曜は~午後8時)、入館は30分前まで。月曜休み(3月20日は開館し翌日休み)

東京ステーションギャラリー

(この項続く)

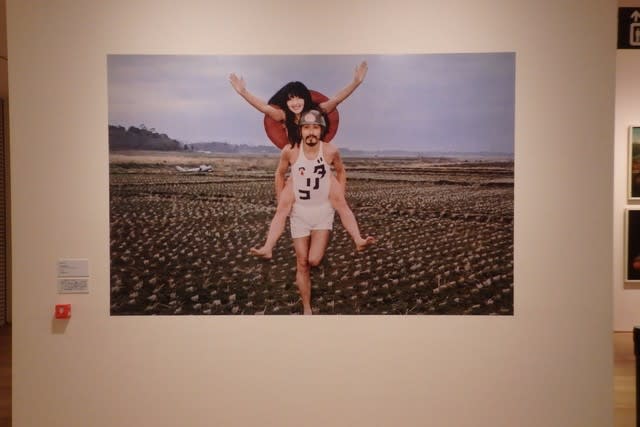

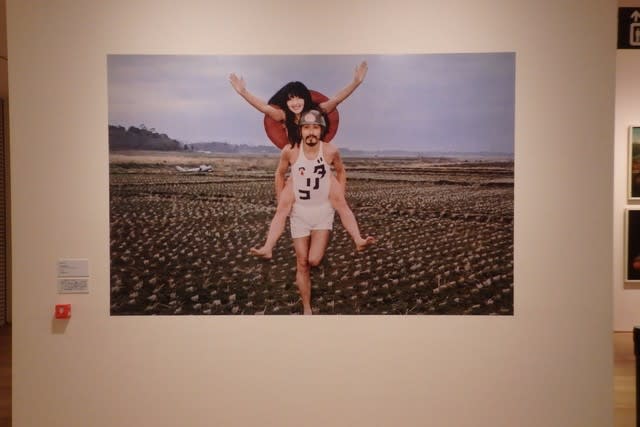

笑ってしまいました。

グリコがいいです(^-^)

みんなのブログからきました。

これ、「ダリコ」になってるんですよね~。