2021年11月11日(木)

「自由を制御できない人は、自由の人とはいえない。」

たぶん中3のとき『中三時代』か『中三コース』かどっちかの付録で見たもので、勉強の合間らしく立って伸びをする青年の後ろ姿が添えてあった。切り抜いて鉛筆削りの横に貼りつけ、長らく戒めにしたものである。学年誌も鉛筆削りも過去の記憶に属するが、自由を制御することの難しさには今に至るまで悩み続けている。今も昔もムラは大きく、ギアを入れた際の瞬発力は当然ながら年々低落していく。

ピタゴラスの言葉と書かれてあり、三平方の定理と「自由」の取り合わせが当時は不思議に思われた。往時の学者は今日のような専門人ではない。「万物は数」とは、自然の普遍的な本質に関わる言明である。音楽・天文から形而上までも「数理」で究めようとは、いかにも壮大深遠である一方、どこか窮屈な強迫の気配がある。彼と彼の教団は完全数や友愛数を崇拝し、「無理数」を発見したメンバーに対してその諸説を認める代わりに、死刑をもって報いたという。

B.C.582-496(585-495などとも)という長い生涯が妙に正確に伝承されているが、「サモスの賢人」の素顔は杳として知れない。暴徒化した市民に教団もろとも滅ぼされたとの逸話は、影響力のいびつな性質を暗に示している。

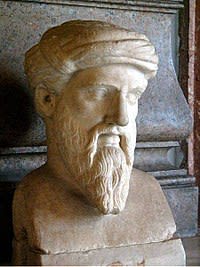

ピタゴラス像(ローマ・カピトリーノ美術館)Wikipedia より

Πυθαγόρας にとって「自由」とは何だったか?まずはギリシア語原文を知りたいが、なかなかたどり着けない。英語で検索すると下記が出た。

"No one is free who has not obtained the empire of himself. No man is free who cannot command himself.“

「自由を制する」のではなく「自分自身を制する」のか、すると意味合いは、旧約の例の言葉に限りなく近くなる。

「怒りをおそくするものは勇士にまさり、自分の心を治める者は城を攻め取る者にまさる。」

(箴言 16:32)

結局このことか。

記憶が正しいとすれば、件の学年誌は格言のポイントを微妙にずらしていたことになるが、ここはむしろ「あっぱれ」を進呈したい。自分自身/自分の心を治めること ~ 自制一般では広すぎ深すぎて、かえってものの役に立たない。せめて今この時の放埒をしばし抑えよ、それが自由への正しい一歩であるかもしれない。

Ω