2020年12月20日(日)

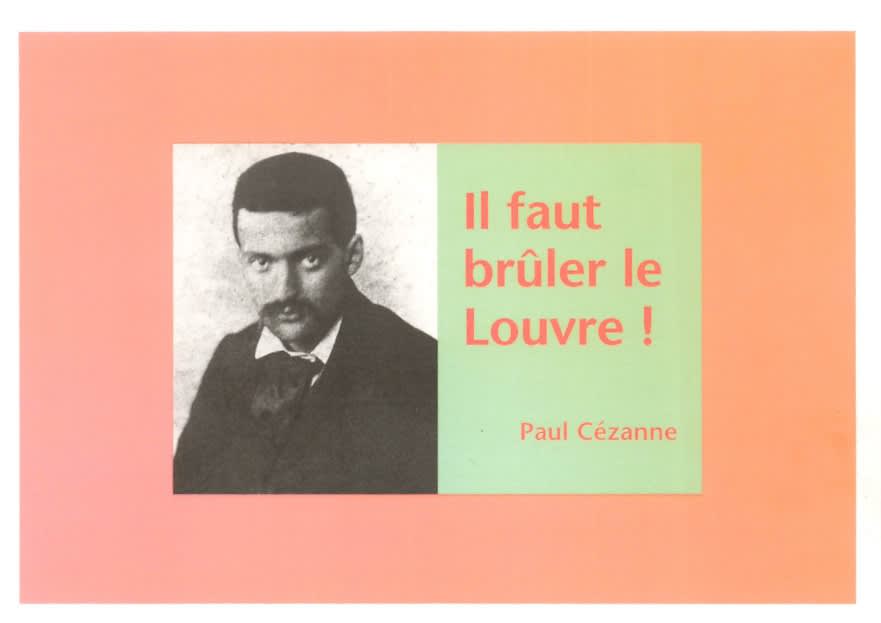

ピカソと並べて壁に貼ってある絵はがきの人物は、画家セザンヌである。1980年代に東京で開かれたセザンヌ展を見て、その色の美しさに驚いた。絵はからきしダメで言うことも見当が外れているのだろうが、同じ絵の具を使いながらなぜこの画家の絵はこんなにきれいなのかと、そういう次元の話である。離人症に苦しむ者が現実感を取りもどすとき、古ぼけた金属製のくず入れを美しいと思う瞬間が訪れる。そのものが確かにそこに存在し、それ以外のものではないことを実感しての美しさである。セザンヌの美しさはその延長上にあるもののように後日感じた。

絵はがきはそれよりずっと後年の発行日付だが、どんな経緯でどこで手に入れたか記憶にない。あの絵を描く人物がこんな目をしているのかと、空恐ろしい感じがいつもする。書き添えられた言葉がそれに輪をかけて恐ろしいことには、迂闊にも気づかなかった。brûler という言葉を取り違えていたからで、なぜか「揺るがす、震撼させる」という意味に思い込んでいたのである。そういう意味をもつ紛らわしい単語があるわけではなく、思い込みの理由はわからないが、こういうことは自分の脳にはちょいちょい起きるのでさほど驚きはしない。

「そういえば、あれ、凄いよね」

と言ったのは次男である。金閣焼亡を扱った内海健氏の論考が大佛次郎賞をもらったことを話題にした流れで、「そういえば」とはそういう意味である。

「ルーブルを焼く?」

「うん、焼く」

そこで初めて辞書にあたり、まじまじと絵はがきを見直した。

" Il faut brûler le Louvre ! ルーブルを焼かねばならぬ。"

炯々たるこの眼光でこんなことを言えば、放火未遂で逮捕されても文句は言えまい。ついでに聖書の用例をあたってみる。

「肉は生で食べたり、煮て食べてはならない。必ず、頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。」(出エジプト記 12章9節)

「それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には、焼却する。」(同10節)

手許の仏語訳、9節の「火で焼かねばならない」は il sera rôti au feu、10節の「焼却する」が vous brûlerez au feu である。食用に供するため、ほどほどこんがりローストするのが rôtir、食べ残った残骸を始末するために徹底焼却するのが brûler、セザンヌはルーブルに後者を宣告しているのだから凄まじい。

ついでに「天から火を降らせて、彼らを焼き滅ぼしましょうか」(ルカ9:54)についても brûler ではあるまいかとあたってみたが、ここは consumer が当てられていた。これはこれでまた凄い言葉である。

金閣を/ルーブルを、焼き尽くさねばならぬ

Ω