2018年4月9日(月)

移動する電車の中でアメリカ人と思しき両親と6歳・4歳といった感じの男の二人の家族連れを見かけた。さほどヤンチャという風にも見えないが、両親は電車内でのマナーを守るようしきりにたしなめ、その勢いが「もうガマンの限界」という感じである。日頃の蓄積や前段階もあってのことだろうが、揃ってたしなめられながら兄貴が一日の長を発揮して一瞬早く「よい子」モードに戻り、勢い余って一瞬長くはしゃぎすぎた弟が叱責の矢面に立たされる場面など、20年前を思い出しておかしいようなバツが悪いような。親の尻馬に乗って兄が弟を表情で嘲り、弟が何か言いたそうにした瞬間、母親がピシリと言葉で止めた。

下車しながら弟君が母親に抗議する。 "Mom, I didn't say anythig yet." (ママ、僕まだ何も言ってないよ!)

母親すかさず、 "You were going to do." (言おうとしたでしょ!)

思わず吹き出した。何語でも何人でも同じこと、万国共通の親子の口論である。英語が身につかないと言うんだが、こんな場面を題材にしたらどんなものだろうか。

***

勝沼さんより、アクト・オブ・キリングについて短いコメントあり。

タイトル: ドキュメンタリー

コメント: ドキュメンタリー映画には重要な事実を後世に伝えるという役割もあるかと考えています。それと、人の半生くらいの年月が経って初めて見えてくるものもあるように思いました。

西部邁さんについては、最後のテレビ出演の際のことを話に聞き、複雑な気持ちになりました。

ナザレのイエスの物語を記した福音書の編纂が始まるのは、最も早いマルコ福音書が紀元65~80年頃、やや遅れてマタイとルカ、別系統のヨハネ福音書がさらに遅れる。前三者が80~85年頃に出そろったとすると、イエスがゴルゴタで刑死した30年前後からちょうど半世紀、生き証人らが他界する時期を迎え、文字に記録する必要が生じたことがきっかけといわれるが、「人の半生くらいの年月が経って初めて見えてくるものがある」ことも重ねて見たくなる。

西部さんのテレビ出演のこと、今晩の会合の帰りに勝沼さんから聞いた。なるほど複雑な、そしてイヤな気分である。僕が言いよどんだのは、かつて学生運動に強い影響を与えた人物の保守旋回で振り回された人々があったこと、そして今回も同様に振り回された、あるいは巻き込まれた人があったことである。巻き込まれる側もいい大人なのだから故人のせいとばかりはいえないし、繰り返し人を巻き込むのはそれだけの魅力があった証拠だろうが、言っていることとやっていることとの間に齟齬があるのは否定できない。いずれにせよ、人は生きてきたように死んでいく。多くの人が言っていることだが、僕の印象に残っているのは、淀川キリスト教病院にホスピス棟を開設した頃の柏木哲夫氏の講演の結びである。

***

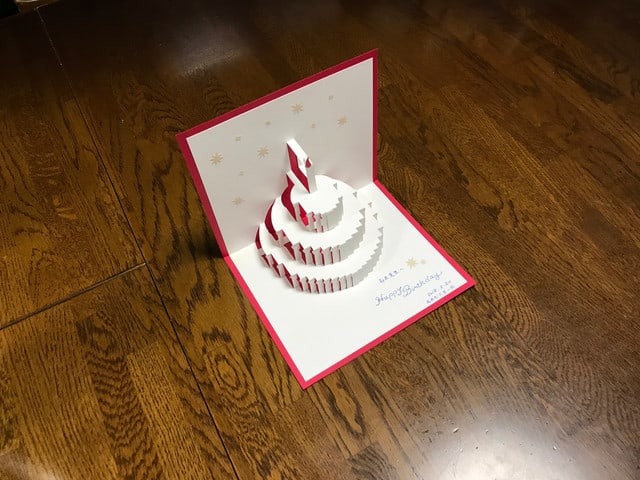

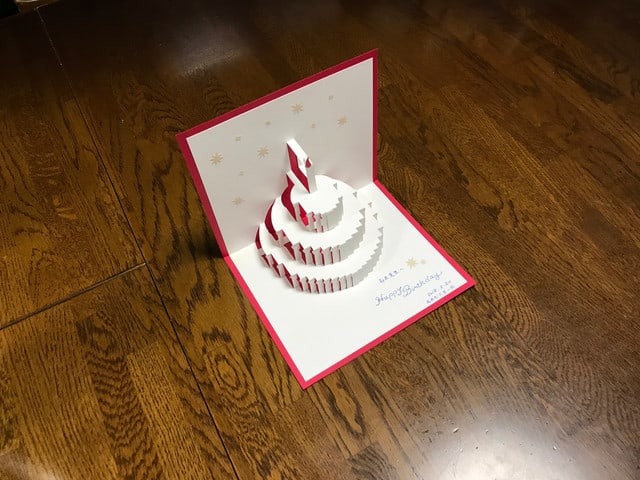

今日は勝沼さんを含め20名余の仲間が渋谷の会議室に集まり、2時間ほどの勉強会をもった。遡って3月20日(火)、院生の竹内香さんが京都で主宰する、がん患者の家族・遺族の集いの場「ふらっと」の活動を記録した映画 ~ まさにドキュメンタリー ~ の上映会を中心に、塾のメンバーや学生・院生の合同勉強会を開いたのである。席上、思いがけず誕生日を祝ってもらうオマケまで付いたが、いちばんのプレゼントはこうして人が集まることだ。

「捕手の楽しみ」と呼ぶものがあり、これは野球の首尾の際、捕手だけが他の8人の投手・野手全員の顔が見えることを指す。今日はちょうどそんな具合で、集まった20人は桜美林から放送大学、臨床の同労者から友達の友達まで多彩で、お互いがどんなに素晴らしいかまだお互いに知らない。僕だけが全員を知っているという無上の至福である。

冒頭、アクト・オブ・キリングの話をするうちに、ふと思いついて注目したのが監督である Joshua Oppenheimer の名前である。

まず Oppenheimer、この名を聞いたら「原爆の父」を想起したい。後に原爆開発を後悔し、水爆実験に反対したとされるが、「彼は後悔したんじゃない、原爆を超える水爆の開発を嫉んだのだ」と言ったのは、何の映画のどの登場人物だったか。それはさておき、これは典型的なユダヤ人の姓である。ユダヤ系ドイツ人のと言った方が良いか。Joshua O. も祖父母の代にナチの迫害を逃れてアメリカに移住した。

次に Joshua(ジョシュア)、これは言うまでもなく旧約聖書のヨシュアである。ヨシュアはモーセの後継者としてイスラエルのカナン帰還を指揮するが、有名なのがエリコ(ジェリコ)攻略でヨシュア記6章に詳しい。虚心坦懐に読めば実に胸の悪くなるようなもので、「民はそれぞれ、その場から町に突入し、この町を占領した。彼らは、男も女も、若者も老人も、また牛、羊、ろばに至るまで町にあるものはことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした」(6章20-21節)とある通り、大量虐殺のお手本そのものだ。

有名な歌があり「正義の旗を掲げ/ヨシュアと共に、敵に奪われし/故郷を指して」と歌うのだが、手前勝手な正義である。エリコが「敵に奪われた」とはどこにも書かれておらず、ただ「主がこの土地を自分らに与えられた」という妄想的信念があるだけだ。『アクト・オブ・キリング』の末尾でアンワル・コンゴが激しい嘔吐とともに罪悪感に直面するように、旧約全篇を通じてこれでもかと活写される人間の非道と残虐を踏まえてこそ、新約の逆転が意味をもつというのが一つの解決だが、現在のイスラエル国家は恐ろしいほど単純かつ無反省にヨシュア記の現代版を実行し続けている。

それはさておき、こうしてみると Joshua Oppenheimer という名前は実にただならぬ象徴になっていることがわかる。原爆とジェノサイドの加害性と被害性が何重にも撚りあわされ、ほぐす端すら見つからない。この名を与えられた者に歴史的な知性と良心があったとしたら、なるほど『アクト・オブ・キリング』を制作するか、さもなくば自ら登場人物(アクター/アクトレス)になって加害あるいは被害に加担するか、いずれ何者かにならずにはいられないことだろう。現にこの若者はそのようになった。

昨今の「キラキラネーム」は別段非難される筋合いのものではなく、むしろ往古に万葉仮名を創案した日本文化に似つかわしい発想とすらいえる。ただ、旧約の昔から今日に至るまで、限られた名前を徹底的に使い回す一群の人々と対比した場合、命名の初めから歴史性を付与され、歴史と伝統を否応なく意識させられる彼らとは違って、あっけらかんとした無邪気で空虚な非歴史性が、僕らの名のりを覆っていることを認めないわけにはいかない。

日本人が歴史に弱いとか歴史音痴だなどというのも、案外こんなことと関係しているかもしれないよと、例によって脱線放言するのを今夜も仲間たちは辛抱強く聞いてくれた。

ところで Joshua Oppenheimer、「ふらっと」の記録映画『To the Last Drop』の制作者である人類学者の和氣正太郎さんと、どこか似たところが僕には感じられる。むやみに長身で手足の長いイケメンという見かけの共通点ではない、映像作家としての質のことである。

Ω

← 金曜の夕方/火曜の昼前 →

← 金曜の夕方/火曜の昼前 →