2024年3月31日(日)

> 1968年3月31日、アメリカ合衆国第36代大統領リンドン・ベインズ・ジョンソンは、1960年以来泥沼化していたベトナム戦争に関し、北ベトナムに対する爆撃を一部を除いて中止すると発表し、重ねて北ベトナムに和平交渉に応ずるよう求めた。

ベトナム戦争は前職のケネディ大統領から引き継いだものだが、1965年以降は、ジョンソン自身の命令によるアメリカ軍兵士の増強や北爆により、戦争拡大に積極的に加担していた。しかし、選挙が長引くにつれ世論は反戦に傾き、1968年3月16日に起きたソンミ村虐殺事件などで、国際世論からも非難が集中した。支持率も低下して窮地に追い込まれたジョンソンは、北爆中止と同時に、同年11月の大統領選への再出馬も断念したのである。

1963年11月22日、公民権法制定のため南部遊説中のケネディ大統領が暗殺され、ジョンソン副大統領が大統領に就任したのは、暗殺からわずか90分後だったという。大統領専用機内で行われた就任の宣誓に立ち会ったケネディ夫人は、血の付いたスーツを着たままだった。それから六年余りで、ジョンソンは大統領職をニクソンに譲り渡したのである。

ジョンソン大統領は、ケネディが進めていた政策の継承として、黒人差別を禁ずる公民権法の制定など、内政的には大きな功績を残している。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.96

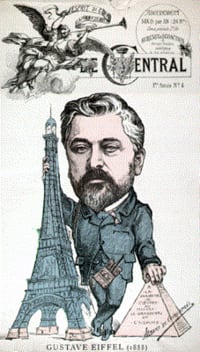

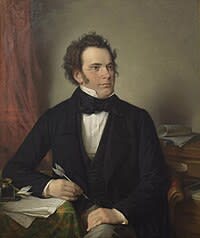

Lyndon Baines Johnson

1908年8月27日 - 1973年1月22日

「国防総省選出議員」と揶揄されるぐらい軍とのパイプが強く、ケネディが暗殺されたダラスはジョンソンの地元であるなどの状況から、ジム・ギャリソンはジョンソンを共犯者と見たてていたように記憶する。経歴には小さな不思議がいろいろとあるが、運の強い人物であることは間違いない。

ケネディ同様ジョンソンも、ベトナムへの介入は共産主義に対抗して民主主義を守るために必要なことと信じていた。内政に貢献のあったことは知らなかったが、事実であるらしい。議会との交渉はケネディよりよほど巧みだったようである。

もう一つ、リンドン・ジョンソンは、ぺんてるの「サインペン」を世界に広めるという大きな歴史的貢献を為している。

Ω