2024年2月29日(木)

> 1932年(昭和7年)2月29日、満州事変の処理に関して現地調査を行うため、国際連盟が派遣したリットン調査団が東京に到着した。

この調査団は、インドのベンガル州総督などを務めた英国人リットン卿を団長に、仏、米、独、伊のメンバーを含む5人で構成され、紛争当事国である日本と中国からは、それぞれ外交官が一名ずつオブザーバーとして加わっていた。

日本は満州国設立を既成事実化するため、調査団が東京に到着した翌日3月1日に「満州国」建国を宣言している。

一方、リットン調査団は東京で、日本政府、軍部関係者、実業界の代表者と接触した後、3月13日に中国の上海に到着。6月初旬まで満州で現地調査し、7月中旬から北京で報告書の作成を開始した。9月にこれを完成し、10月一日に日中両国に通達している。

これは前年9月に起きた「柳条湖事件」を日本の正当な軍事行為とは認めず、したがって「満州国」建国を否認、満州を中国の主権範囲内とした上で、自治政府を作り非武装地帯にするという、やや折衷的な内容を含むものだった。

日本政府はこの調査内容を不服とし、翌33年2月に国連総会で「満州国」の不承認が正式に決議されると、連盟脱退の挙に出るのである。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店) P.65

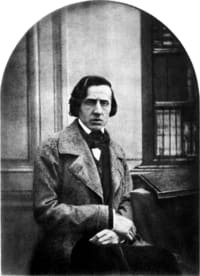

柳条湖付近での満鉄の爆破地点を調査するリットン調査団

歴史教科書などで見おぼえた写真である。調査団報告を上記は「やや折衷的」と評しているが、実際には日本の権益を認めて「名を捨て実をとる」道を提示しており、日本側とすれば上首尾だったとの指摘がある。欧州諸国にはこれなら日本も矛を収めるだろうとの観測があった由。

この時期、イギリスとアメリカには温度差があり、自国の中国進出の出入り口を塞いでいる日本を全面排除したいアメリカに対し、イギリスの方はかなり妥協的だった。しかしこの後の日本は、妥協に至る選択肢を端からつぶしていってしまうこと周知の通り。

19世紀のイギリスの悪辣さは歴史に冠たるものがあり、後発の日本帝国主義には「イギリスがしてきたことの何分の一かを日本がしてどこが悪い」ぐらいの気分があったかと想像する。しかし第一次世界大戦を経て、世界史の歩みは前世紀とは異なる段階へ進み入りつつあった。その理解が日本人に決定的に欠けていたと思われる。

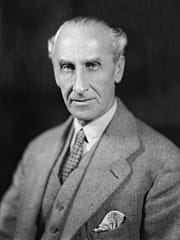

リットン卿、正式には第二代リットン伯爵ことヴィクター・アレグザンダー・ジョージ・ロバート・ブルワー=リットン Victor Alexander George Robert Bulwer-Lytton, 2nd, Earl of Lytton(1876年8月9日 - 1947年10月25日)

イートン・カレッジを経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業。海軍本部でキャリアを積んだ後、インド省政務次官、ベンガル総督、インド総督代理などを歴任。1927年から1928年にかけては国際連盟インド代表団の団長、1931年にはイギリス代表団の団長を務めており、いわばアジア通である。

当時、東京日日新聞は「支那における馬賊の状態や日貨排斥、支那に確固たる中央政府なき実情等については、インド在任中にも同様の苦心をしたので、日本に対して同情的理解を有している」と解説したという。あながち外れてはいない観測で、報告書を見てリットンへの期待が裏切られたと感じたとすれば、その方が見当違いだったのである。

イートン・カレッジを経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業。海軍本部でキャリアを積んだ後、インド省政務次官、ベンガル総督、インド総督代理などを歴任。1927年から1928年にかけては国際連盟インド代表団の団長、1931年にはイギリス代表団の団長を務めており、いわばアジア通である。

当時、東京日日新聞は「支那における馬賊の状態や日貨排斥、支那に確固たる中央政府なき実情等については、インド在任中にも同様の苦心をしたので、日本に対して同情的理解を有している」と解説したという。あながち外れてはいない観測で、報告書を見てリットンへの期待が裏切られたと感じたとすれば、その方が見当違いだったのである。

リットン卿には二男子があったが、長男は1933年に航空機事故で死亡、次男は1943年に北アフリカ戦線のエル・アラメインで戦死した。エル・アラメインは智将ロンメルがはじめて敗北を喫し、大戦の転換点となった激戦地である。二子をともに失って卿が他界したため、爵位は卿の弟が継承することとなった。

Ω