2024年1月1日

母は樹木を好んだ。木というものの堂々として忍耐強く、多くの命を養うところに憧れていたのではないかと思う。

好きこそものの何とやらで、そこそこ詳しくはあったが、時に思い違いのあるのは致し方のないところ。縁側近くに聳えて庭の中央に影を落とす喬木を、母はタイサンボクと呼んでいた。草花や木々に関する知識の総量では及ぶべくもない自分が、これに一抹の疑問を抱いたのは他でもない、通った高校の校章にタイサンボクがあしらわれ、校舎の正面玄関脇にその大木があったからである。艶やかで大きな葉の質は確かに似ているが、葉の形はやや違っている。何より、タイサンボクなら梅雨の頃にぽっかり大きな白い花を咲かせるはずであるのに、わが家のそれは微細な花が綿の塊のような塊をいくつも作ってみせる。

この件、いつか決着をつけたいと思いながら先送りになっていた。かつては見あげる高みの花盛りに無数の昆虫や小鳥までが寄っていたが、数年前に気まぐれな庭師が頂をずんど切りにし、残った高さが中途半端で花も咲かないので、もう一段切り詰めるよう三男に頼んだ。大男に育った彼の二日がかりの奮闘を眺めながら、切り落とした枝の写真を Google の無料検索にかけて出てきた答は…

「タラヨウ」

何?と父が聞き直したのは耳が遠いせいではない、恥ずかしながら自分もさらに聞き覚えがない。以下 、コピペ:

***

タラヨウ(多羅葉、Ilex latifolia)、モチノキ科モチノキ属の常緑高木。日本の本州静岡県以西、四国、九州と、朝鮮半島、中国に分布する。山地に生え、寺院によく植えられる。

和名「タラヨウ」の由来は、先の尖ったもので葉の裏側に文字を書くと黒く跡が残る性質が、インドで仏教の経文を書くのに使われた貝葉の原料であるヤシ科のタラジュ(多羅樹、Corypha utan)と同様であることに由来する。中国名は「大葉冬青」。

日本では葉の裏面に経文を書いたり、葉をあぶって占いに使用したりしたのが、寺社に多く植樹されている所以。 葉の裏面を傷つけると字が書けることから、戦国時代にこの葉の裏に文字を書いて情報のやりとりをしたともいわれる。これが「葉書」の語源になったとの説があり、「葉書の木」「郵便局の木」と呼ばれ、東京中央郵便局の前などにも植樹されている。

武蔵府中郵便局(Wikipedia タラヨウ から)

***

葉の裏側に字が書ける?

これは面白いことを聞いた。色めき立ってさっそく実験してみる。

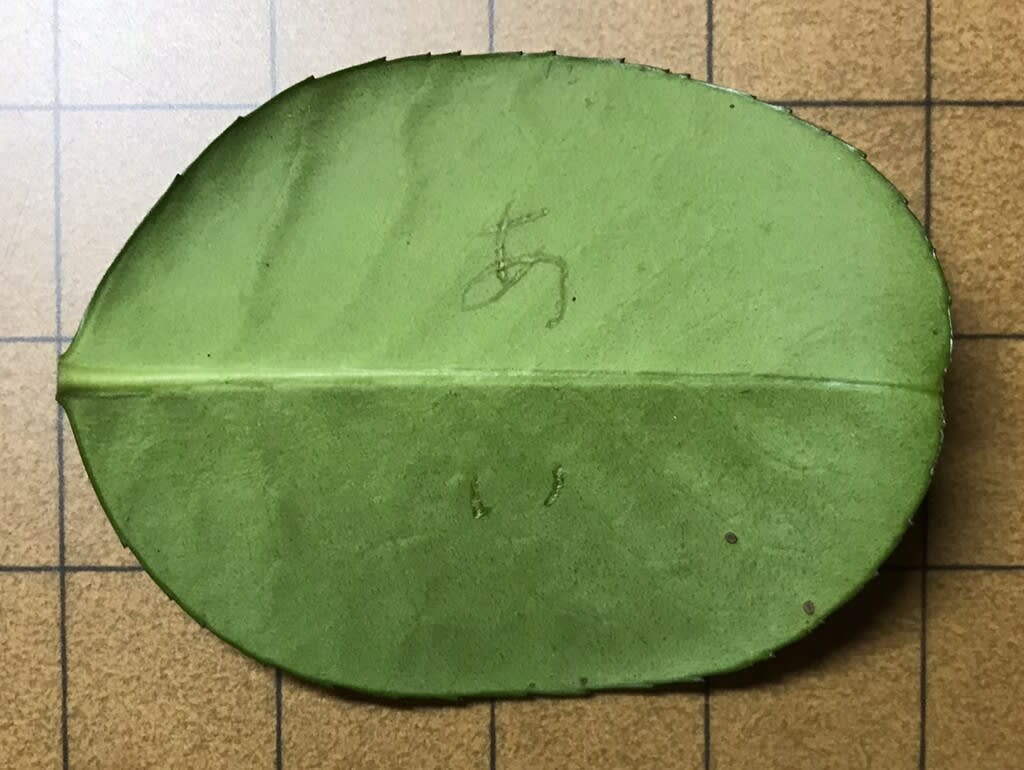

↑ 切り落した枝から青々した葉を拝借し

↓ 一枚選んで竹串の尖った先で字を書くと

引っ掻き跡が、みるみる黒線として浮かび上がってきた。

なるほどこれなら手紙も経文も書けたことだろう。

ということで、新年の御挨拶

Ω