2019年4月29日(月)

信じて待つことは、ただ待つこととは違う。信じて待つためには、まず信じなければならない。それは能動的・意志的な行為であり、待つことの意味を根本から変える。時間の経過を諦念とともに甘受するのではない、幻の実現を忍耐強く呼び込むのである。

***

朝、最寄り駅を発って新神戸から岡山までは一瞬の間、岡山駅の乗り換えは至って便利で、1時間も経たずに讃岐路に入る。それからが長い。何でこんなにかかるのかな。

答えは分かっている。列車の遅さではなく、単線であることが原因だ。子どもの頃から見慣れたようでも、野中を一筋に走る二本一組の鉄路を見ると、今でも一抹の不安を覚える。ぶつかるということ、正面衝突は本当に起きないものだろうか・・・

ぶつからないよう途中駅で待ち合わせ、すれ違いつつ運行するからやたらと時間がかかるのである。日露戦争の際、当時単線だったシベリア鉄道の輸送効率を上げるため、ロシアは極東側の終点(ウラジオストク?)で到着した列車を焼却し、片道で物資を送り続けたという。

不便さも四国の魅力のうちとはいえ、大動脈である予讃線・土讃線が複線化されぬまま終わったことには、さすがに考えさせられる。

***

不平を言うわけではない、車窓には遅さゆえの楽しみがある。西条を過ぎたあたりで、畑一面が金色に輝いているのに気づいた。麦が収穫の時を迎えている。壬生川(にゅうがわ)を過ぎて今治あたりまで、ずっと同じ眺めを堪能した。

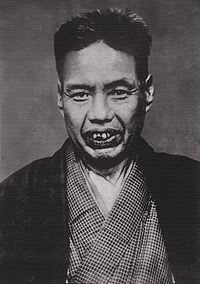

刈り取り間近の稲田が重たげに頭を揺らすのと対照的に、麦は整列佇立で密集している。「麦秋」という言葉が浮かんだ。麦の収穫期、つまりちょうど今頃を指すものである。小津安二郎監督の映画にこのタイトルのものがあり、笠智衆、淡島千景、杉村春子、そして原節子と錚々たるキャストである。

『麦秋』(1951)

この題名がなぜ選ばれたか。原節子扮する主人公が、映画の末尾でやや遅い結婚に至り、家族のありようが変わっていく。ヨーロッパで June Bride が祝福の象徴であるのは、6月が小麦の収穫期であることが背景。日本では稲の秋に比べて影の薄い「麦秋」に、祝福と哀惜をこもごもこめたものか。

母が「麦秋」という言葉を好んだのは、農家の生い立ちに依るものとばかり思っていたが、あるいは映画の影響があったのかもしれない。

***

壬生川駅停車中、ホームに見かけた真新しい椅子。中央のくりぬかれた部分に注目。四国の形はこうしてみると蝶のようにも蝙蝠のようにも見え、ふっくらと意味ありげでロールシャッハの図版に使えそうだ。

Ω