2024年1月31日(水)

> 1929年1月31日、ドイツの作家エーリッヒ・マリア・レマルクの処女作『西部戦線異状なし』が出版された。この作品は刊行後大きな反響を 呼び、25か国語に翻訳されるとともに、映画化・舞台化もされ、350万部の大ベストセラーとなっ た。

> 1898年生まれのレマルクは、第一次世界大戦開戦当時、ギムナジウムの生徒だったが、級友たちとともに徴兵されて西部戦線に配属され、五度も戦傷を負う。『西部戦線異状なし』はその体験をもとに、19歳の一兵卒の見た複雑怪奇な戦争の表裏をリアルに描いている。彼は戦後教師やジャーナリストとして働き、この作品を世に出すまでに10年の歳月を要している。

> しかし、戦争の恐怖や残酷さを描き、反戦の傾向が顕著なレマルクの作品は、ほどなく台頭したナチスによって弾劾され、焚書にあう。レマルク自身も危険を 察知して1932年スイスに逃れ、その後アメリカに亡命した。ナチスは禁書処分だけでは飽き足らず、その後彼の国籍も剥奪した。

> しかし、戦争の恐怖や残酷さを描き、反戦の傾向が顕著なレマルクの作品は、ほどなく台頭したナチスによって弾劾され、焚書にあう。レマルク自身も危険を 察知して1932年スイスに逃れ、その後アメリカに亡命した。ナチスは禁書処分だけでは飽き足らず、その後彼の国籍も剥奪した。

> 第二次大戦後、レマルクは『凱旋門』(1946)で文筆活動を再開し、『愛する時と死する時』『汝の隣人を愛せよ』などの作品を残した。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店) P.36

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店) P.36 エーリヒ・マリア・レマルク(Erich Maria Remarque, 1898年6月22日 - 1970年9月25日)

本名はエーリヒ・パウル・レマルク(Erich Paul Remark)で、これならドイツ名であること明白である。しかし作家は家名の「Remark」をフランス語風の「Remarque」という綴りに、また「Paul」を「Maria」に置き換えてペンネームとした。そこにどんな思惑があったのか。パウルの名は作品の主人公に与えられている。

『西部戦線異状なし』と訳したのは誰だろう、「異状なし」の語を充てるのに悩みはなかったか訊いてみたい。"nichts Neues" は英語なら "nothing new"で、「目新しいことは何もない」といったニュアンスである。「異状なし」との表現からは、たとえば停戦協定が成立して戦闘が止み、穏やかな状態が続いているといった連想が浮かびそうだが、もちろんそんなものではない。

Wikipedia 「マジノ線」の下記の解説が的確である。

第一次世界大戦下の塹壕戦における膠着した戦闘の様子は小説『西部戦線異状なし』に鮮明に描かれている。最前線に塹壕を構築し、両軍がにらみ合いを続け、双方が笛の音を合図に一進一退の突撃を繰り返す、お互いに塹壕を掘っては取り合うという戦い方は、多くの兵士の命を意味もなく無駄に奪うばかりであった。西部戦線の戦いは、互いの国民を大量に動員し大量に消費しあうものであった。生身の人間の貧弱な防御力と兵器の絶大な攻撃力、あまりに大きな両者のアンバランスが約500万人の犠牲者を生み出した。

このように両軍の死者が日課のように増えていく現実が、昨日と同じように今日も続くという意味で "nichits Neues" なのである。主人公パウル・ボイマー(パウル!)が戦死した、その日の司令部報告は「西部戦線異状なし、特記すべきことなし」と記録される。題名はそれ自体、痛烈な風刺であった。

レマルク自身は5回もの戦傷を経て生還し、嵐の時代を生き延びた。真摯な作家であり作風であるが、女性関係は驚くべく華やかである。

まずはジュッタ・イルゼ・ザンボナ(Jutta Ilse Zambona)というダンサーと1925年に結婚し1930年に離婚したが、1938年にこの相手と再度結婚している。そのおかげでジュッタはスイスへの移住およびアメリカへの亡命が可能となったとあるから、二度目の結婚は元妻を救うための偽装かもしれない。

アメリカ亡命後は、マレーネ・ディートリヒやグレタ・ガルボといった超大物女優らと浮名を流すなど、華やかな女性関係で知られたという。ナタリー・パレ(1905-81)というフランス出身のモデル・女優があり、ロシア皇帝アレクサンドル2世の第6皇子パーヴェル大公が、身分違いの女性と恋に落ちて誕生した美貌の女性である。ロシア革命が起きて父パーヴェル大公が殺害され、ナタリー・パレはフランスに亡命。ジャン・コクトーと恋仲になって妊娠・中絶するなどあった後、アメリカへ移った。このナタリー・パレともレマルクは関係があったという。これらはすべて、形式的にはジュッタと婚姻関係にあった時期のことであり、「偽装」は1957年に解消されるまで続いた。

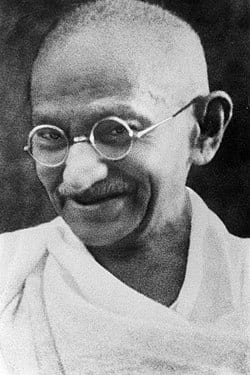

左:エーリッヒ・マリア・レマルク(1928年)

右:ナタリー・パレ(ナターリア・パヴロヴナ・パーリィ)

遍歴の仕上げはポーレット・ゴダード(1910-90)、『モダン・タイムズ』や『独裁者』に主演し、実生活でもチャールズ・チャップリンの妻であった彼女とレマルクは1958年に結婚し、今度こそ添い遂げる。ポーレット・ゴダードにとっても、レマルクは4人目にして最後の夫になった。スイスはロカルノの近郊に、仲良く並んで埋葬されているそうである。

左:ポーレット・ゴダード(『モダン・タイムズ』から)

右:レマルク(左)とポーレット・ゴダード

Wikipedia:レマルクから

レマルクのことを考えていて、ふとラディゲを思い浮かべる。何の似たところもない組み合わせだが、ただ「第一次世界大戦」というキーワードがどちらにも絡んでくること、そして生まれ年の5年の違いが、戦争との関りでは決定的な世代の隔たりを生むことなど。

そう言えばビゴーの息子モーリス、彼はレマルクと同世代で、パウル・ボイマーの運命をフランス側からたどることになったのだった。

Raymond Radiguet(1903 - 1923)、夭折の天才とは彼のことである。

Ω