昨日、S君が送ってくれていた朝のメール:

おはようございます。今日6月28日はサラエボ事件がおこった日、そしてベルサイユ講和条約が結ばれた日だそうです。

第一次世界大戦の始まりと終わりが、同じ日だったのか。

*****

そういえば、誕生日に亡くなる人がときどきある。

有名なところでは、シェイクスピアかな。

・・・いまWikiを見ると、「正確な誕生日は不詳」とある。

1564年4月26日に洗礼を受けた記録があるから、この日までには生まれていたわけだ。命日は1616年4月23日。謀殺説というのがあったな。

誕生日に亡くなった人を、もうひとり知ってると思っていたが、記憶違いだった。

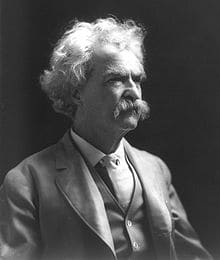

サミュエル・クレメンスこと、マーク・トウェイン。

1835年11月30日 - 1910年4月21日だから、同じ日どころか、かけ離れている。

何でかなと考えて、わかった、思い出した。

マーク・トウェインは、ハレー彗星がやって来た年に生まれ、次にやって来た年に死んでいるのだ。しかもその日というのが、

ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1835年11月16日

マーク・トウェインの誕生日 ・・・ 同11月30日

ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1910年4月20日

マーク・トウェインの命日 ・・・ 同4月21日

どちらも非常に近い。このことと混同したのだ。

没年については、トウェイン自身、強く意識していた。

「ハレー彗星が再びやってくるその時に、自分も人生を終えたい。それを過ぎて生き延びるなら、自分にとって大きな落胆となるであろう。」

というようなことを、どこかに書きのこしている。

米国ミズーリ州ハンニバル、セントルイスからドライブで2時間余のこの小邑は、僕の大好きな場所だった。マーク・トウェインが生まれ育ったここには、彼の小さな記念館がある。3年間の滞在中に6~7回も出かけただろうか。

途中の道沿いが、ハックルベリー・フィンを生んだアメリカ中西部の原野である。

この記念館に、確かハレー彗星のことも書いてあった。

*****

今日はCMCCの総会だが、残念ながら出席できない。

この活動は現在、東京・横浜・三重に限られている。

大きく拡げることはできないか。

そういう幻が先日からちらついている。

おはようございます。今日6月28日はサラエボ事件がおこった日、そしてベルサイユ講和条約が結ばれた日だそうです。

第一次世界大戦の始まりと終わりが、同じ日だったのか。

*****

そういえば、誕生日に亡くなる人がときどきある。

有名なところでは、シェイクスピアかな。

・・・いまWikiを見ると、「正確な誕生日は不詳」とある。

1564年4月26日に洗礼を受けた記録があるから、この日までには生まれていたわけだ。命日は1616年4月23日。謀殺説というのがあったな。

誕生日に亡くなった人を、もうひとり知ってると思っていたが、記憶違いだった。

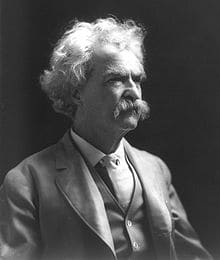

サミュエル・クレメンスこと、マーク・トウェイン。

1835年11月30日 - 1910年4月21日だから、同じ日どころか、かけ離れている。

何でかなと考えて、わかった、思い出した。

マーク・トウェインは、ハレー彗星がやって来た年に生まれ、次にやって来た年に死んでいるのだ。しかもその日というのが、

ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1835年11月16日

マーク・トウェインの誕生日 ・・・ 同11月30日

ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1910年4月20日

マーク・トウェインの命日 ・・・ 同4月21日

どちらも非常に近い。このことと混同したのだ。

没年については、トウェイン自身、強く意識していた。

「ハレー彗星が再びやってくるその時に、自分も人生を終えたい。それを過ぎて生き延びるなら、自分にとって大きな落胆となるであろう。」

というようなことを、どこかに書きのこしている。

米国ミズーリ州ハンニバル、セントルイスからドライブで2時間余のこの小邑は、僕の大好きな場所だった。マーク・トウェインが生まれ育ったここには、彼の小さな記念館がある。3年間の滞在中に6~7回も出かけただろうか。

途中の道沿いが、ハックルベリー・フィンを生んだアメリカ中西部の原野である。

この記念館に、確かハレー彗星のことも書いてあった。

*****

今日はCMCCの総会だが、残念ながら出席できない。

この活動は現在、東京・横浜・三重に限られている。

大きく拡げることはできないか。

そういう幻が先日からちらついている。