9月始めの週末、宝永山荘は大勢の宿泊客で賑わっていました。

例年なら、9月に入ると富士宮表登山道も山小屋も、夏の喧噪が

嘘のように静かになるのですが、今年は2日が土曜ということで、

まだ夏休みが続いているかのような混雑でした。

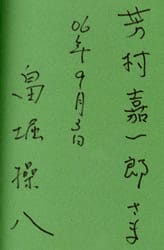

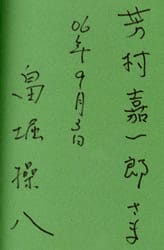

そんな中で、一升瓶を横に静かに茶碗酒をあおる人がいて、同じ

部屋に私たちのパーティとその人が入ることになりました。

「もう登ってこられたんですか?」と聞くと「いや、先程ここへ

着きました」。「それじゃ、明日ご一緒ですね?」「ここから

下ります」と、ちょっと噛み合わない会話の後、「あ!」と気が

ついて「ひょっとすると…」とお訊ねすると、やはり「村山古道」

の畠堀さんでした。(写真は翌日朝、お別れする前のものです。)

富士山の登山道には精進口、吉田口、須走口、御殿場口、それに

いつも使う富士宮口などがあります。

また1999年に須山道が85年ぶりに復活したこともJAC同期入会の

裾野市愛峰山の会会長・勝又一歩さんから教えられていました。

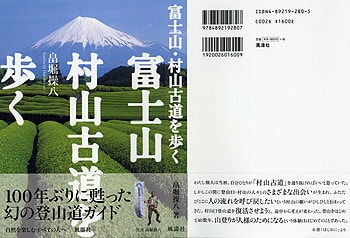

しかし、実は「村山古道」については、宝永山荘でこの著書を手に

するまで耳にしたことがありませんでした。

この書物は、富士山最古の登山道でありながら明治初期の廃仏毀釈

以降次第に廃れて忘れられていた古道を復活させた、畠堀さんらの

道の整備に伴う苦闘の記録であり、また詳細なガイドブックでもあり

ます。

特に田子の浦から「村山」に至る道筋の説明は懇切丁寧で、ここを

歩く人のトイレ利用に役立つよう、沿道のコンビニが全て記載されて

いるほどの念の入れようです。

これは一人でも多くの人に、この道を歩いて欲しいという、著者の

熱い思いの現れでありましょう。

また、この土地と人との関わりが清水次郎長はじめ末代上人から

「いかりや長介」に至るまで豊富に描かれています。私には、

狂気にも似た廃仏毀釈の結果、辿らざるを得なかった「村山修験道」

の数奇な運命がことに興味深く、読み応えがありました。

またスズタケと倒木と闘いながら道を開かれた畑堀さんらのご苦労

が、「はじめて山登りが人様の役にたった体験」という、さりげない

表現に表れていることに感動しました。

いつも利用している富士スカイラインの西臼塚や高鉢駐車場などの

近くを通り、新六合目の歩道に達している、素晴らしい古道があること

を知り、ぜひ機会をつくってこの古道を歩いてみたいと願っています。

例年なら、9月に入ると富士宮表登山道も山小屋も、夏の喧噪が

嘘のように静かになるのですが、今年は2日が土曜ということで、

まだ夏休みが続いているかのような混雑でした。

そんな中で、一升瓶を横に静かに茶碗酒をあおる人がいて、同じ

部屋に私たちのパーティとその人が入ることになりました。

「もう登ってこられたんですか?」と聞くと「いや、先程ここへ

着きました」。「それじゃ、明日ご一緒ですね?」「ここから

下ります」と、ちょっと噛み合わない会話の後、「あ!」と気が

ついて「ひょっとすると…」とお訊ねすると、やはり「村山古道」

の畠堀さんでした。(写真は翌日朝、お別れする前のものです。)

富士山の登山道には精進口、吉田口、須走口、御殿場口、それに

いつも使う富士宮口などがあります。

また1999年に須山道が85年ぶりに復活したこともJAC同期入会の

裾野市愛峰山の会会長・勝又一歩さんから教えられていました。

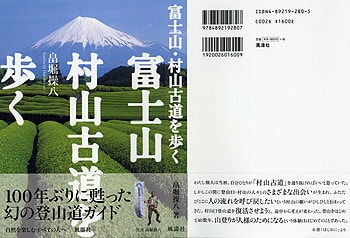

しかし、実は「村山古道」については、宝永山荘でこの著書を手に

するまで耳にしたことがありませんでした。

この書物は、富士山最古の登山道でありながら明治初期の廃仏毀釈

以降次第に廃れて忘れられていた古道を復活させた、畠堀さんらの

道の整備に伴う苦闘の記録であり、また詳細なガイドブックでもあり

ます。

特に田子の浦から「村山」に至る道筋の説明は懇切丁寧で、ここを

歩く人のトイレ利用に役立つよう、沿道のコンビニが全て記載されて

いるほどの念の入れようです。

これは一人でも多くの人に、この道を歩いて欲しいという、著者の

熱い思いの現れでありましょう。

また、この土地と人との関わりが清水次郎長はじめ末代上人から

「いかりや長介」に至るまで豊富に描かれています。私には、

狂気にも似た廃仏毀釈の結果、辿らざるを得なかった「村山修験道」

の数奇な運命がことに興味深く、読み応えがありました。

またスズタケと倒木と闘いながら道を開かれた畑堀さんらのご苦労

が、「はじめて山登りが人様の役にたった体験」という、さりげない

表現に表れていることに感動しました。

いつも利用している富士スカイラインの西臼塚や高鉢駐車場などの

近くを通り、新六合目の歩道に達している、素晴らしい古道があること

を知り、ぜひ機会をつくってこの古道を歩いてみたいと願っています。