♀ペンは昨日の道探しが面白かったようで、今年の冬の間の矢田歩きはできるだけマイナーな道を探して、歩くことにしました。

ヘビやヒルやアブやクモに悩まされない期間限定です。

今日は松尾湿原から白石畑経由で松尾山へ帰ってくるコースです。

国見台と松尾山の途中から右(西)に折れます(11時3分)。

すぐに道は籔っぽくなります。

足元が沈みやすい松尾湿原を通り抜けて…

背を越すクマササのトンネルをくぐり…

しばらくは流れに沿って下ります。

沢を渡るところで、思いがけず白石畑から登ってこられたご夫妻に出会いました。

「この先は短いがケモノ道でした」とのことで、確かに不明瞭な道でした。

しかし、すぐにはっきりした道に出て林道へでました(11時30分)。

あとは順調に歩いて白石畑から登り、案外楽に松尾寺上の切り通しに出ました。

松尾山(12時40分~50分)に登って峠池分岐まで縦走、13時40分、矢田寺に帰りました。(今日の歩数計 14,092歩)

今日も道探しがあって♀ペンは大満足。また新しい道のヒントを見つける収穫がありました。

ヘビやヒルやアブやクモに悩まされない期間限定です。

今日は松尾湿原から白石畑経由で松尾山へ帰ってくるコースです。

国見台と松尾山の途中から右(西)に折れます(11時3分)。

すぐに道は籔っぽくなります。

足元が沈みやすい松尾湿原を通り抜けて…

背を越すクマササのトンネルをくぐり…

しばらくは流れに沿って下ります。

沢を渡るところで、思いがけず白石畑から登ってこられたご夫妻に出会いました。

「この先は短いがケモノ道でした」とのことで、確かに不明瞭な道でした。

しかし、すぐにはっきりした道に出て林道へでました(11時30分)。

あとは順調に歩いて白石畑から登り、案外楽に松尾寺上の切り通しに出ました。

松尾山(12時40分~50分)に登って峠池分岐まで縦走、13時40分、矢田寺に帰りました。(今日の歩数計 14,092歩)

今日も道探しがあって♀ペンは大満足。また新しい道のヒントを見つける収穫がありました。

昨日車を置いたところから、今日はまず国見台を目指します。

矢田南を登っていくと、芳香を放つ大きなロウバイの木がありました。

黒いのは実で、後の山は大和平野を間に大国見から竜王山に続く東の山々です。

近畿自然歩道に出てしばらく行くと、いつも気になっている石標があります。

「左まつ尾」はともかく、「右り山」とは?

右上に延びる踏み跡の両脇が最近切り開かれているので、「登ってみよう」と♀ペンがいいました。

道はすぐに細く、落ち葉に埋もれて分かり辛くなりました。

ところどころにある境界石?、番号の入った杭や布テープを辿って30分ほど急登すると…

お馴染みの「へんろ道」にでました。五五番のところです。

少し上の「へんろ道」最高点から見事な展望を楽しみました。

木の左に私の家のあたり、右には鳥見山が見えます。

あとは歩き慣れたいつもの道で矢田山最高所に登り、矢田寺に下りました。

(今日の歩数計 8,897歩…急登の時はいつも実際より少なめです)

♀ペンは自治会の用事があるので、ひとりで矢田歩き。

正面の石段を登って矢田寺にお参りして、左の松尾山へ…。

近畿自然歩道沿いのお地蔵さんに手を合わせて、尾根に登り

松尾山の下からいつもとは逆に林道を下り、山門から松尾寺へ。

本堂へつづく石段で、ザックを背に何度も往復してトレーニングしている人がいました。

本堂の前の絵馬です。?…トラもかけてあります。

三重塔の左から再び山道を登ります。

広い境内の竹藪を登り切ると、この切り通しにでます。

直進すれば近畿自然歩道が平群町白石畑に下っています。

松尾山へは右に折れ、かって「峯入り修行道」と呼ばれた尾根道になります。適度なUP-DOWNがあり、いいトレーニングになります。

今年初めての松尾山山頂。

晴れてはいますが、時々雪が舞う寒い日でした。

二つのお寺にはちらほら参詣客の姿もありましたが、山では人二人、犬一匹に出会っただけの静かなウォークでした。(今日の歩数計 11,121歩)

正面の石段を登って矢田寺にお参りして、左の松尾山へ…。

近畿自然歩道沿いのお地蔵さんに手を合わせて、尾根に登り

松尾山の下からいつもとは逆に林道を下り、山門から松尾寺へ。

本堂へつづく石段で、ザックを背に何度も往復してトレーニングしている人がいました。

本堂の前の絵馬です。?…トラもかけてあります。

三重塔の左から再び山道を登ります。

広い境内の竹藪を登り切ると、この切り通しにでます。

直進すれば近畿自然歩道が平群町白石畑に下っています。

松尾山へは右に折れ、かって「峯入り修行道」と呼ばれた尾根道になります。適度なUP-DOWNがあり、いいトレーニングになります。

今年初めての松尾山山頂。

晴れてはいますが、時々雪が舞う寒い日でした。

二つのお寺にはちらほら参詣客の姿もありましたが、山では人二人、犬一匹に出会っただけの静かなウォークでした。(今日の歩数計 11,121歩)

このコースは昨年大晦日に孫と歩いて以来です。

東明寺にお参りしていると、チラチラと雪が舞い始めました。

冬枯れの道を矢田山へ登ります。

誰にも出会わぬまま、最高点の「まほろば展望所」に着きました。

寒暖計の針は2℃を指しています。

薄氷の張った露ナシ池でカモたちが元気に泳いでいました。

東明寺にお参りしていると、チラチラと雪が舞い始めました。

冬枯れの道を矢田山へ登ります。

誰にも出会わぬまま、最高点の「まほろば展望所」に着きました。

寒暖計の針は2℃を指しています。

薄氷の張った露ナシ池でカモたちが元気に泳いでいました。

観光資源としても重要な役割のヤク。

観光客に写真を撮らせるために、毎日着飾って標高5000m近い峠まで登ってきます。

チベット・カンパラ峠にて。

レストランのショーに出演中のヤクの縫いぐるみ。

ラサ市の目抜き通りに立つ「黄金のヤク」

市のシンボルです。

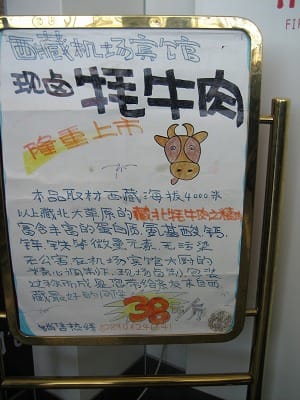

ラサ空港の一角で肉の量り売り…という珍しい風景に出会いました。

「4000m以上のチベット北部草原にすむヤクの肉で、タンパク質に富み、無汚染・無公害で云々…」と書いてあるのが、同じ漢字の国のありがたさで何となく分かりました。

生きているときは荷物の運搬に従事し、死んでは肉はもちろん毛から骨に至るまで捨てるところがないヤク。

写真はナムチェのロッジのキッチンで。ヤクの肉をカマドに吊るして燻製肉にします。

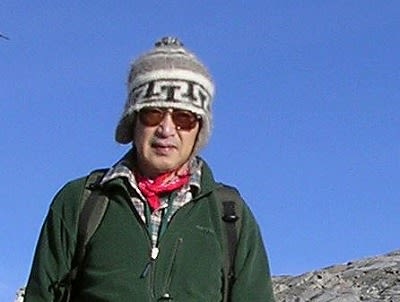

変愚院が愛用しているヤクの毛で作った帽子。

ちょっとゴワゴワしていますが、保温性がよく高所では手放せません。

糞はよく燃えて殆ど臭わない燃料となります。

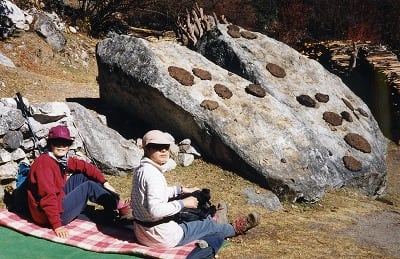

このように石に張って天日で乾かして…。

高所での燃料にします。

よく乾燥させると臭わないので、このように手で持ってストーブに…。

標高4,791mのゴーキョ・カルカにて。

ネパールの登山・トレッキングの基地ポカラで、私たちの荷を運んでくれるゾッキョと。

ゾッキョはヤクとウシの混血種。正しくはゾッキョDzopkyoは雄で、雌はゾム Dzomといいます。

ゾッキョはヤクより小さく毛も薄い。角は上を向いています。だいたい3000m前後の標高から下での荷物運搬に使われるので、このナムチェ・バザールでヤクくんと交代です。

ヤクです。

身体が大きく、長く分厚い毛があり、角は上を向いています。

チベットから5000m級の峠を越えて、ナムチェバザールに到着したヤクたち。

高所に適応した動物ですが性格は荒いので、この時も隊商が鼻息高く狭い村の中を通ると、みな逃げるように店の中に引っ込んでいました。

一日の農作業の労役を終えて水浴びに行くウシ。

ネパール・マナスル山麓の村で。

トレッキングではテントや食料などの重い荷を運んでくれます。

中国四川省・大姑娘山ベースキャンプにて。

ネパールのトレッキングでも、ずいぶんお世話になりました。

ポカラにて。

秋にはほとんど草の見えないカルカ(夏だけの放牧地)で生まれた仔牛。

こんな荒涼とした過酷な環境で、健気に生きています。