Photo by yuri

46歳のおばさんが5年前に家庭菜園をはじめ

1年前から働いていた恐竜兄さんが半年前に失踪

10日前に生まれたばかりの小人たちが

大規模な温室栽培をはじめた

なんのことだか、ですね

約46億年前に誕生したといわれる地球

土壌が誕生したのは5億年前

陸地に植物が登場した直近の5億年

「大地の五億年」という本が今回の参考書であります

10日前に生まれた小人、つまり人類

「土壌」とは生物が居てこそのモノらしく

そんな持ちつ持たれつの壮大なお話の様ですが

まだ「はじめに」程度しか読んでおりません

本題に入る前に

セールスマンの葛藤「宮沢賢治」の話題がありましたので

今回はそのあたりを

参考図書)

せめぎあう土と生き物たち

藤井 一至:著(マケイ文庫2022/6/18)

100億人を養う土壌を求めて

藤井 一至:著(光文社新書2018/8/17)

廣瀬 敬:著(KAWADE夢新書2022/7/21)

蒲田東ニ:著(平凡社新書2020/2/17)

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◆

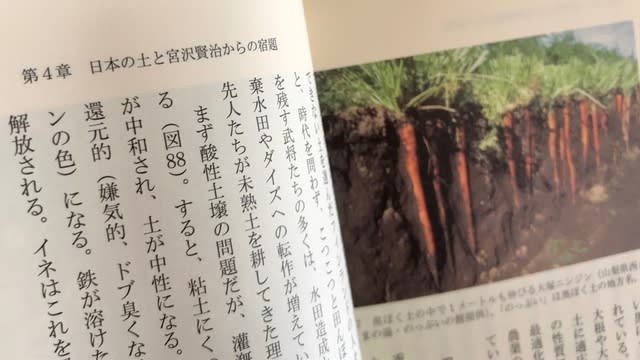

◆日本の農業は酸性土壌との戦いであった

乾燥地から降水量が増加すると

砂漠は草原に変わり、やがて森林になる

降水量の少ない草原や砂漠の土は中性からアルカリ性

森林が発達した地域の土は酸性になる

なぜ?

◆水

地中を浸透する水は

土や岩石から溶け出したカルシウムと二酸化炭素ガスを吸収し

やがて炭酸カルシウムとして沈殿する

乾燥地では、土の中で水が下に流れるだけでなく

蒸発や蒸散によって炭酸カルシウムを含んだ地下水が上昇

水を失ったところで沈殿する

それが

乾燥地の土をアルカリ性にする正体

降水量が増加すると土を浸透する水の量が増加

炭酸カルシウムは地下水、川、そして海まで流される

Photo by yoko

◆水に洗われた土は弱酸性になる

雨は酸性物質を含むこともある=酸性雨

産業革命以降、石炭の燃焼に由来する硫酸や

車の排気ガス由来の硝酸を含んだ酸性雨が降り注いだ

ただ

酸性雨は土を酸性にする一因にすぎない

酸性雨以上に強い力で土を酸性に変えるのが

◆生き物たち

植物は、カリウムイオンやカルシウムイオンなどの陽イオンを多く吸収する

その代わり

水素イオンを根から放出する

微生物は落ち葉を分解すると

その一部を酸性物質(有機酸や炭酸、硝酸)として放出する

植物や微生物の放出する酸性物質により

◆土が徐々に酸性に変わる

降水量が多い日本では

樹木や微生物による酸性物質の放出が盛んで

カルシウムなど中和に働く土の成分が溶け

雨とともに洗い流される

そして、土がpH4~5まで酸性になると

水素イオンにより、土に含まれる粘土が破壊され

アルミニウムイオンが溶け出る

アルミニウムイオンは植物に対して毒性があり

根の成長や水と養分の吸収を阻害する

◆日本の農業はこの酸性土壌との戦いであった

酸性土壌と密接に関わった意外な人物がいた

Photo by yoko

宮沢賢治の未発表の詩集

『春と修羅』第二集の「林学生」の一節に

「ラクムス青の風」とあるが

草稿には「あぢさゐいろの風」とある

ラクムスとはリトマス試験紙に含まれる色素成分

青からタ焼けのビンクまで色が変わる夕景を

リトマス試験紙によって表現しようとしたのだろう

なぜリトマス試験紙とアジサイの間で賢治は悩んだのか?

日本人はアジサイと聞けば青色の花(ガク)を想像する

ヨーロッパ地中海地方の人々は、ピンクを想像する

これは種が違うからではなく、土が違うから

アジサイの花の色素成分(アントシアニン)はもともとビンク色

この色素はアルミニウムイオンと反応し、青色になる

※宮沢賢治の作品は、スマホ等の青空文庫で無料で読めます

※青空文庫とは、著作権が消滅した本を中心に自由に読めるようにした活動

◆宮沢賢治

盛岡高等農林学校(現在の岩手大学農学部) に首席で入学

土壌学を専攻した

賢治の生きた明治後期から昭和初期

東北地方では災害や冷害によって凶作が多かった

岩手県に広がる黒ぼく土(黒くて歩くとボクボク音がする土)は

有機物が多く肥沃そうだが、実際には酸性の強い問題土壌であった

賢治も荒土と呼んだ

酸性の黒ぼく土が、ヤマセとともに東北地方の作物生産を制限してきた

賢治は資産家の家庭で育ったが

苦しむ農家の生活を良くしたいと考え、土壌の改良に取り組んだ

農業指導員や農学校の教師として

土粒子の構造を解説した賢治直筆の図が残って いる

これを見れば、賢治が土の研究者だということがわかる

◆作家として稼いだのは5円(1921年当時、今の1万円に相当)

一方

◆土の博士として賢治が稼いだ給料は初任給80円(今の14万円に相当)

東北地方の酸性土壌の改良は賢治のライフワークであった

◆小岩井農場

盛岡の小岩井農場で、炭酸カルシウムの施用による

土壌改良の成功例が報告された

酸性土壌にカルシウムを人工的に補う、移植治療である

理想に燃えて設立した「羅須地人協会」の活動に挫折

体調を崩し療養中の身となっていた賢治だが

石灰肥料の販売に乗り出した東北砕石工場からスカウトされる

◆セールスマンとしての宮沢賢治の誕生

化学肥料の販売に邁進

連日あるいは一、二日おきに

大量のチラシや肥料のサンプルを抱えて東北各地を奔走

ーーーーー

御存じですか新肥料・炭酸石灰

他の及ばぬ甚大なる効力

ーーーーー

このキャッチコピーで東北各地を回った

小岩井農場は乳製品のブランドとなっているが

「小岩井」の名は共同創始者である

小野義眞

岩崎彌之助

井上勝

の名字を組み合わせたもの

岩崎彌之助は、岩崎彌太郎の弟

三菱財閥がスポンサーだからこそ

小岩井農場は土壌改良に投資する余裕があった

これに対し

一般の農家には窒素肥料だけでなく石灰肥料まで買う余裕などない

photo by yoko

◆セールスマンとしての自分

会社の利益を追求したい→肥料を高く多く売りたい

◆農業指導者としての自分

農家の役に立ちたい→安く多く売りたい

◆セールスマンなら誰しもがぶつかる理想と現実の葛藤

その間で、賢治は矛盾を抱え苦悩したことだろう

農業指導に加え石灰肥料のセールス

矛盾を抱え苦悩しつつ全力投入する

この時期、人知れず手帳に記されたのが

◆「雨ニモマケズ」

この文章は

勤勉・節制・謙虚といった現代人の忘れかけた

美徳を思い出させる

が

疲労がたまりにたまった昭和6(1931)年九月

盛岡で開催された肥料の展示会に四日連続で赴き

三日後には仙台で一泊、その翌日には東京へと向かい

宿泊先で激しく発熱

寝台車でかろうじて花巻に戻り

自宅でふたたび療養生活を余儀なくされる

すでにこのとき、賢治の身体は肺結核に冒されていた

5億年にわたる土の変化は

生き物を育むだけでなく

時に生き物たちを翻弄しながら

現在の自然の姿を形作ってきた

そのひとつが

◆土の「酸性」へ の変化

アジサイの花が青色に染まる理由も

宮沢賢治が「雨ニモマケズ」石灰肥料を売り回った理由も

土が酸性であったため

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◆

ということでした

「雨ニモマケズ」は

生命にとって不可欠な水

酸性土壌との戦いにおいては厄介な水

そんな意味合いもあったのでしょうか

さて

この「大地の五億年」は、ベストセラーだそうです

娘が「おとうが好きそうやろ」と貸してくれました

私たちの体の周りの湿気:水蒸気は

10日前まで海の水だったそうです

水は、雨や海流によってダイナミックに循環している、とのこと

細胞は1ヶ月で約60%が

遅い細胞でも約200日で全て入れ替わるそうです

子供に与えたつもりの影響も、与えて貰っているのかも

と、愚考する今日この頃です

COVID-19はまだまだ油断出来ません

皆様におかれましても

心の栄養補給は怠らない様ご自愛下さい

ではまた

Photo by yuri