■【心 de 経営】 徒然なるままに日暮パソコンに向かいて 第38段4 名利に使われて 名誉や利欲を求めることは?

「徒然草(つれづれぐさ)」は、吉田兼好による随筆集の冒頭の文章です。作者は、兼好であるという明確な証拠はないようです。おそらく大半の方が、何らかの形で、この文章に接しているのではないでしょうか。

徒然草といいますのは、清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』とならび日本三大随筆の一つといわれています。

高校生時代に戻った気分で、また、社会人として人生を歩み、自分の高校時代には理解できなかったり、誤解していたりすることを発見しながら、独断と偏見に満ちた、我流の解釈を僭越ながらお付けしました。

徒然なるままに、日暮パソコンに向かいて、よしなしごとを、そこはかとなく書き付けてまいります。

お届けも、徒然なるままにアップロードしますので、読者の皆様も、日暮パソコンに向かいて、末永く、徒然にご覧下さるよう、お願いします。

第38段3につづく

ただし、強ひて智を求め、賢を願ふ人のために言はば、智恵出でては偽りあり。才能は煩悩の増長せるなり。

伝へて聞き、学びて知るは、まことの智にあらず。

いかなるをか智といふべき。可・不可は一条なり。

いかなるをか善といふ。

まことの人は、智もなく、徳もなく、功もなく、名もなし。

誰か知り、誰か伝へん。

これ、徳を隠し、愚を守るにはあらず。本より、賢愚・得失の境にをらざればなり。

迷ひの心をもちて名利の要を求むるに、かくの如し。万事は皆非なり。言ふに足らず、願ふに足らず。

*

【用語】

煩悩(ぼんのう): 心身を煩わし悩ます欲望や怒りなど

まことの人: 絶対的な境地に立っている人

迷ひの心: 相対的な立場に立って考える心

*

ただし、本来人があるべき状態とは言えませんが、しいて「知恵を求め、賢いことを願う人」がいるとしたらその人にいうとしたら、「知恵というものが産まれましたから、偽りというものが生じてきた」ということをお話します。(老子の「知恵いでて大偽あり」を引用)

才能というのは、煩悩(心身を煩わし悩ます欲望や怒りなど)の発達したものです。

人から伝え聞いて、学んで知ることは、本当の知恵ではありません。

どのようなものを本当の知恵というのだろうか(本当の知恵知というものなどありえないことです)。可も不可も、一本のもの、すなわち本質的には、同じものなのです。

*

それでは、なにをもって「善」というのでしょうか。本当の「善」というものなど、ありえないのです。

まことの人(絶対的な境地に立っている人)は、知もなく、徳もなく、功もなく、名もありません。

それゆえ、そのことを、だれが知っているのでしょうか、だれがそれを伝えるのでしょうか。だれも知らないでしょうし、伝えられる人もいないでしょう。

これは、自分で徳を隠し、愚を装っているのではなく、もともと賢愚や得失を問題にする境地に入れませんから、このようなことを言ってしまうのです。

*

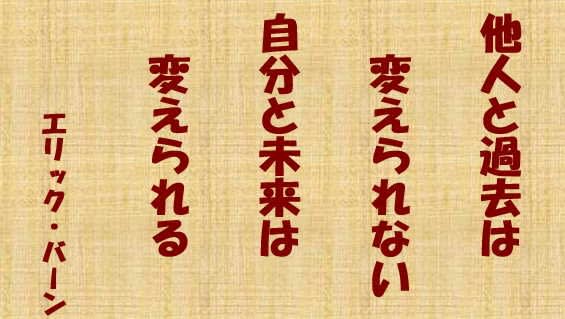

迷いの心を持って、名誉とか利益とかを追い求めますと、このようになってしまうのです。すべてことは、それら皆を否定すべきものなのです。それを論ずる価値もなければ、それを願う価値もないものなのです。

*

この段を読んで、最初に感じたのは、般若心経の「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」です。

「賢」も「愚」もなく、「善悪」もみな同じと兼好は言っています。なかなか、その境地にはなれない凡人である私です。

「智恵出でては偽りあり」ともいっています。

人が知恵を手に入れたことにより虚偽が生まれたといいます。アダムやイブが禁断の実を食べたことにより、性差を感じるようになることにも通じます。

お金持ちも、出世した人も、みな、私のような凡人と同じなのですから、富や立身出世を求める必要はないということです。

しかし、凡庸なお節介焼きの経営コンサルタントとしては、少しでも自分のクライアントの収益を改善することに固執して40年余やってきました。

「才能は煩悩の増長せるなり」といわれましても、「企業が蓄積をした知恵を経営に活かそう」と声をかけてしまいます。

知識を蓄えるときに、事実と伝聞は異なりますので、「伝聞は必ずウラを取りましょう」と言ってきましたし、経営コンサルタントを続ける限り、これからも言うつもりです。

『伝へて聞き、学びて知るは、まことの智にあらず』というのは、ウェブサイトやSNSでサッと検索できるために、それでわかったつもりになってしまう傾向が昨今のわれわれへの警鐘でもあります。ネット検索や書物、TVなどで学び、知ったことは、真の智ではないということです。

*

■ バックナンバー

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/eb88c477696adc4e2e78376c81b7274b