【きょうの人】 0517 ■ 高杉晋作 久坂玄瑞等とともに尊皇攘夷運動をした長州藩士 ■ 臨済 臨済宗の開祖、中国・曹州南華県(山東省)出身

気になる人をご紹介します。

そこに歴史や思想、人物、生き方などを感じ取っていただけると幸いです。

■ 伊能忠敬 日本の正確な姿を明らかに

いのう ただたか

延享2年1月11日〈1745年2月11日〉-文化15年4月13日〈1818年5月17日〉

江戸時代の商人・天文学者・地理学者・測量家

通称は三郎右衛門(さぶろえもん)、勘解由(かげゆ)。字は子斉、号は東河。

上総国山辺郡小関村(現・千葉県山武郡九十九里町小関)の名主・小関五郎左衛門家に生まれました。後に伊能家の養子に入ります。

忠敬が入婿した時代の佐原村は、利根川を利用した舟運の中継地として栄え、人口はおよそ5,000人という、関東でも有数の村でした。伊能家は、その村民の中でも特に経済力があり村全体に大きな発言権を持っていました。伊能家は酒、醤油の醸造、貸金業を営んでいたほか、利根川水運などにも関わっていました。

田沼意次は、幕府の収入を増やすため、利根川流域などに公認の河岸問屋を設け、そこから運上金を徴収する政策を実行しました。明和8年(1771年)11月、佐原村も、河岸運上を吟味するため、名主・組頭・百姓代は出頭するよう通告されました。

佐原は利根川から十四、五町も離れていて、河岸問屋もなかったのですが、ようやくやりたいという人物が表れ、江戸との交渉役に忠敬は江戸へ出向くなど、村のためにも活躍しました。

忠敬は、名主にも推挙されたのですが、天明3年(1783年)、浅間山の噴火などに伴って天明の大飢饉が発生し、佐原村もこの年、米が不作となり、そこでも手腕を振るいました。

一方で、忠敬は暦学に興味を持っていて、江戸や京都から暦学の本を取り寄せて勉強したり、天体観測を行ったりして日々を過ごしていました。長男景孝に家督を譲り、店の仕事を任せるようにしました。次のような家訓をしたためて景敬に渡したといわれています。

第一 仮にも偽をせす孝弟忠信にして正直たるへし

第二 身の上の人ハ勿論身下の人にても教訓異見あらは急度相用堅く守るへし

第三 篤敬謙譲とて言語進退を寛容に諸事謙り敬み少も人と争論など成べからず

寛政7年(1795年)、50歳の忠敬は江戸へ行き、忠敬は、当時の暦の権威者である高橋至時の弟子となりました。50歳の忠敬に対し、師匠の至時は31歳でした。昔の中国の暦『授時暦』が、実際の天文現象と合わないことに気づいていた忠敬が、その理由を江戸の学者たちに質問したときに、唯一回答できたのが至時だったので師事したという話が伝えられています。

忠敬は寝る間を惜しみ天体観測や測量の勉強をしていたため、「推歩先生」(推歩とは暦学のこと)というあだ名で呼ばれていたという逸話もあるほどです。師至時は、暦法『授時暦』やティコ・ブラーエやケプラーの理論にも通じていました。

寛政8年(1796年)9月からおよそ1年半の間、至時は改暦作業のため京都に行くことになり、その間は間重富が指導につきました。その時に天体観測についても教えを受けたのです。観測技術や観測のための器具について精通していた重富を通じて観測機器を購入し、自宅に天文台を作り観測を行いました。取り揃えた観測機器は象限儀、圭表儀、垂揺球儀、子午儀などで、質量ともに幕府の天文台にも見劣りしなかったそうです。

蝦夷地では帝政ロシアの圧力が強まり、アダム・ラクスマンが根室に入港して通商を求めたり、択捉島上陸事件などが起こったりました。瀑布は、蝦夷地の調査を行わせ、堀田仁助には蝦夷地の地図を作成させました。

これらを契機として、忠敬にも命が下り、寛政12年(1800年)閏4月19日、自宅から蝦夷地へ向けて出発したのです。辛苦の地図作成作業が始まり、蝦夷地から種子島などまで南下し、文化13年(1816年)まで、17年をかけて日本全国の測量を果たしました。間宮林蔵などの樺太測量などとあわせて、没後、『大日本沿海輿地全図』が完成され、国土の正確な姿を日本地図として明らかにしたのです。

1818年、74歳の生涯を閉じました。1883年(明治16年)、正四位を授かっています。

■ 高杉晋作 久坂玄瑞等とともに尊皇攘夷運動をした長州藩士

たかすぎ しんさく

天保10年8月20日〈1839年9月27日〉- 慶應3年4月14日〈1867年5月17日〉

幕末長州藩の尊王攘夷志士として久坂玄瑞等とともに活躍した武士です。奇兵隊など諸隊を創設し、長州藩を討幕運動に方向付けしました。

文久元年(1861年)には、海軍修練のため、藩の所蔵する軍艦「丙辰丸」に乗船し、江戸に渡りました。神道無念流練兵館道場で剣術の稽古をしました。その年に、東北遊学を行い、加藤桜老や佐久間象山、横井小楠とも交友しています。

文久2年(1862年)に、藩命で、五代友厚らとともに、幕府使節随行員として長崎から中国の上海へ渡航、清が欧米の植民地となりつつある実情などを見聞して7月に帰国しました。

尊王攘夷(尊攘)派が台頭しますと、晋作も桂小五郎(木戸孝允)や久坂義助(久坂玄瑞)らとともに尊攘運動に加わり、江戸・京都において勤皇・破約攘夷の宣伝活動を展開し、各藩の志士たちと交流しました。

文久2年12月12日には、幕府の違勅に抗議するため、同志とともに品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ちを行いました。

文久3年(1863年)、幕府が朝廷から要請されて制定した攘夷期限が過ぎますと、長州藩は関門海峡における下関戦争で外国船砲撃を行い、惨敗します。晋作は下関の防衛を任せられ、身分に因らない志願兵による奇兵隊を結成します。

文久4年(1864年)、長州藩は禁門の変で敗北して朝敵となり、久坂玄瑞は自害しました。英仏米蘭4か国連合艦隊が下関砲台を占拠、晋作は和議交渉を任され、ギリギリの線で交渉を成立させました。

幕府の権威が失墜し、慶応3年(1867年)に大政奉還、高杉晋作は、下関市桜山で肺結核の療養中、慶応3年4月13日(1867年5月16日)深夜に享年29(満27歳8ヶ月)で死去しました。

■ 臨済 臨済宗の開祖、中国・曹州南華県(山東省)出身

臨済義玄(りんざい ぎげん、諡号:慧照禅師)

?-867年

中国唐の禅僧で、臨済宗の開祖。曹州南華県(山東省)出身

深く仏教を好み、諸方に遊び博く、経論を探り、最も戒律を究めた人です。

彼の言行は、弟子の三聖慧然によって「臨済録」としてまとめられています。

「語録の王」というあだ名がつくほど、いろいろな言葉を残しているようです。

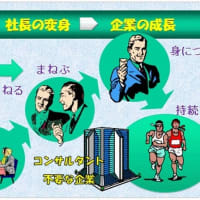

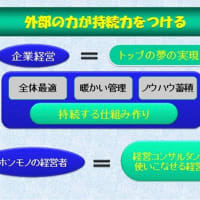

人の上に立つ人や経営コンサルタントなど、変革を定着させ、企業の成長を願う人は、「口癖を持つ」ということが大切だと考えます。

私事で恐縮ですが、「ウラを取れ」というのが私の口癖言葉のひとつです。

物事というのは、多面性を持っています。噂を鵜呑みにして、それを真実だと思い込んでいる人が多いです。

あるビジネスパーソンが、濡れ衣を着せられ、左遷されることになりました。

というような話は、三文小説にもよく出てきますが、そのきっかけが根も葉もない噂であったなどというのもざらにあります。

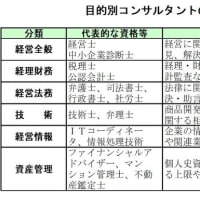

私達経営コンサルタントは、顧問先の社員さんからヒアリングをし、それを経営アドバイスの材料にすることがあります。

その中には、フェイクもあれば、推量もあり、その人の個人的な見解であることもあります。これらをそのまま判断材料にしては、アドバイスの方向が間違えてしまうことがあります。

そのために「ウラを取る」とか「現場百遍」という、刑事物語に出て来る言葉を、経営現場で私は使います。

◆ バックナンバー

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b57a13cf0fc1c961c4f6eb02c2b84c9f