いくら、消耗品の二胡の弓と言っても、部分的に壊れたからと言って、廃棄するのはもったいないです。

弓で壊れるのは、一番多いのは、手元のチューブでしょう。

このチューブがいつの間にか、動いてしまうのです。

切れてしまうものもありますね。

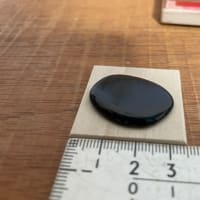

このチューブは、熱収縮チューブと言って、熱を加えると縮む性質のあるもので、電気の工具や配線などの絶縁に使われることが多いです。

150℃前後の(材料によってその温度はそれぞれ違います)熱をかけるとこのように収縮します。

接着剤で固定されていないものは、使用しているうちに動いてしまいます。

直すには、このチューブの中に少しだけボンドを入れておけば、止まります。

ボンドは、弾力性があるのでこれが良いと思います。

また、そのほかには、弓魚が割れてしまうことなどもあります。

これは交換すればよいと思います。

古い弓の弓魚を外して交換することもできますし、(ただし北京系に限ります)

楽器屋さんにはほとんど交換用の弓魚があります。

また、弾いた時に手元がなんだか揺れるなどという時には、

ここを見てください。

弓魚と竹の間に隙間があります。こうなるとくらくら動いてしまいます。

これは、弓魚を外して、

このネジを締めてください。

いっぱいに締めると、

このように竹に密着します。

注意あまり竹が細い場合は、締めきれずにたけにみっちゃくできないこともあります。また密着させ過ぎても今度は弓魚の動きが悪くなり案すので、何回かやってみて適度な閉まり具合を探してみてください。

弓を交換するときに、無理をして弓毛を外すと、この部分に亀裂るが入ります。

これはかなり多いです。

竹は古くなると、裂けやすいのです。

横にはなかなか折れませんが、縦に裂けていきます。

力を入れて演奏する方の弓もよくこのように裂けてきてしまうことが多いです

竹全体に細かい罅が入ったものなどもありますが、これは思ったよりも折れたりはしません。

しかしこの部分の亀裂は、ネジを受けるところですので、弓魚が外れたりするようになります。

又、この部分から竹が折れやすくもなります。

亀裂が入って来た時には、この亀裂の中に瞬間接着剤をしみこませて、ペンチなどで軽く締めるとかなり接着出来ます。

また、破損ではありませんが、

弓毛は、使っているうちに伸びてきます。

もともとが同じ伸び率の毛なわけではありませんから、伸び方に差が出てきます。

そうするとこのように、バラバラとぼさばさとしてきます。

この時には伸びてしまった毛は切ってしまってください。

そして出来たら、弓毛は、櫛で整えるか、

あるいは楊枝の様に細いもので毛が通るように整えてください。

これは音にもかなりの変化が出ます。

弓で壊れるのは、一番多いのは、手元のチューブでしょう。

このチューブがいつの間にか、動いてしまうのです。

切れてしまうものもありますね。

このチューブは、熱収縮チューブと言って、熱を加えると縮む性質のあるもので、電気の工具や配線などの絶縁に使われることが多いです。

150℃前後の(材料によってその温度はそれぞれ違います)熱をかけるとこのように収縮します。

接着剤で固定されていないものは、使用しているうちに動いてしまいます。

直すには、このチューブの中に少しだけボンドを入れておけば、止まります。

ボンドは、弾力性があるのでこれが良いと思います。

また、そのほかには、弓魚が割れてしまうことなどもあります。

これは交換すればよいと思います。

古い弓の弓魚を外して交換することもできますし、(ただし北京系に限ります)

楽器屋さんにはほとんど交換用の弓魚があります。

また、弾いた時に手元がなんだか揺れるなどという時には、

ここを見てください。

弓魚と竹の間に隙間があります。こうなるとくらくら動いてしまいます。

これは、弓魚を外して、

このネジを締めてください。

いっぱいに締めると、

このように竹に密着します。

注意あまり竹が細い場合は、締めきれずにたけにみっちゃくできないこともあります。また密着させ過ぎても今度は弓魚の動きが悪くなり案すので、何回かやってみて適度な閉まり具合を探してみてください。

弓を交換するときに、無理をして弓毛を外すと、この部分に亀裂るが入ります。

これはかなり多いです。

竹は古くなると、裂けやすいのです。

横にはなかなか折れませんが、縦に裂けていきます。

力を入れて演奏する方の弓もよくこのように裂けてきてしまうことが多いです

竹全体に細かい罅が入ったものなどもありますが、これは思ったよりも折れたりはしません。

しかしこの部分の亀裂は、ネジを受けるところですので、弓魚が外れたりするようになります。

又、この部分から竹が折れやすくもなります。

亀裂が入って来た時には、この亀裂の中に瞬間接着剤をしみこませて、ペンチなどで軽く締めるとかなり接着出来ます。

また、破損ではありませんが、

弓毛は、使っているうちに伸びてきます。

もともとが同じ伸び率の毛なわけではありませんから、伸び方に差が出てきます。

そうするとこのように、バラバラとぼさばさとしてきます。

この時には伸びてしまった毛は切ってしまってください。

そして出来たら、弓毛は、櫛で整えるか、

あるいは楊枝の様に細いもので毛が通るように整えてください。

これは音にもかなりの変化が出ます。