今回は毎年冬になると行う冬のカエル観察会の当日の様子です。いつもは年末に行っていたんですが年末だと参加者が集まらない、忙しい、と言う事で今回は年明けに行ったんですが、結局今回もいつものようにそれなりに参加者が集まりました(笑)。

観察場所は冬の夜の山中の沢。昼間は岩の間などに身を潜め暗くならないと出て来ないので夜の山に行かないと見れないんです。また国立公園、国名勝(文化財)、石垣市保護地区という幾重にも守られた場所に棲み、まぁ要するに採取したらダメな奴です。石垣島と西表島のみに生息する固有種で、絶滅危惧種、石垣市の保全種にも指定されているカエル、コガタハナサキガエル(アカガエル科)です。

夕方から集合し、沢の歩き方やハブなどの注意事項を説明し出発。登り始めると早速色んなカエルや昆虫の鳴き声が聞こえて来ます。地面にスベザトウムシが歩いているので、しばらく雨の心配はないかな? ただいつもに比べると寒くない。 下見に行った時も例年ならもう卵塊が見られる頃だったんですがありませんでした。実は昨シーズンも数回通ったんですが結局オイラは卵塊を一度も見る事が出来ませんでした。

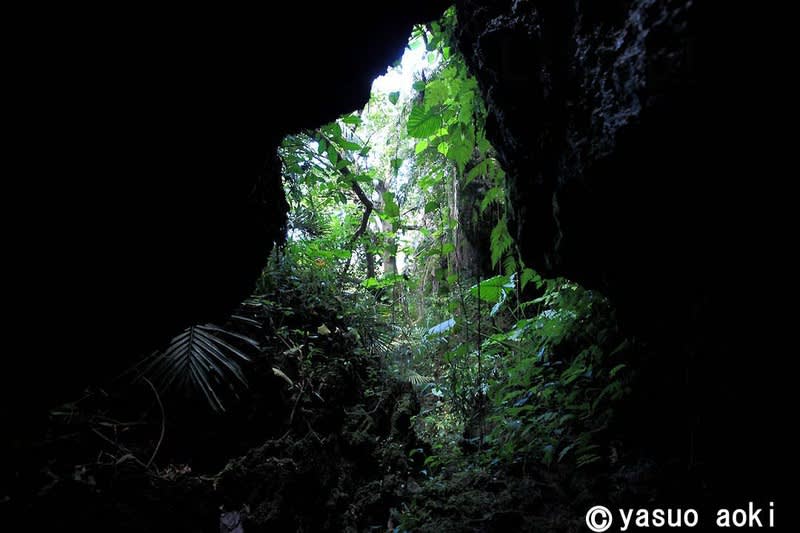

昼間の下見の時に撮影したコガタハナサキ。岩の隙間の奥の方に隠れているので、なかなか見つける事が出来ません。↑こんな感じ。

心配をよそに生息ポイントに入ってしばらく行くと、直ぐにコガタ君達に会う事が出来ました。 最終的に参加者全員に見て頂けて皆さんとても喜んでます。気持ち悪いと思っていた女性も夜の真ん丸黒目の状態を見て「こんなに可愛かったんだ!」と言って一生懸命写真を撮っていました。

カエルがいる所には当然それをエサにしようとする捕食者もいます。ですから毎回しつこく言いますが、夜のカエル等の撮影の時はいきなり近付かずに、まずはハブなど危険な生き物がいないか回りを良く見てから少しずつ近付いて下さい。 移動中もうかつに手を付いたりせず、足元も長靴で行く事をお勧めします。

カエルは水場にいるもんだと思ってる方が多いですがそれは大間違いで、恋の季節や産卵の時は水場にいますが、そうでない時は意外と離れた場所にいて、コガタなら普通に土の上にいたり葉の上で生活しています。もちろん昼間は隠れていますよ。

観察会の時に見た他の生き物を紹介します。

一色隆三先生の名前が付いたイッシキマイマイ(ニッポンマイマイ(ナンバンマイマイ)科)。イッシキマイマイはイワサキセダカヘビとの攻防など、知らべて見るととても面白いです!

石垣島のアワアワ卵塊を作る、ヤエヤマアオガエル(アオガエル科)。「コロロ~コロロ~」と、とても可愛い声で鳴きます。

たぶんクロヨシノボリだと思うんですが、夜は模様も色も殆どないのでオイラの知識では分かり辛いです。

最後は本来いてはいけない、特定外来種のオオヒキガエル(ヒキガエル科、メス)です。20年以上住む石垣島で見たオオヒキガエルの中で過去最大種でした。オイラは仕事で特定外来調査をやっているので捕獲(生きたまま移動)させても良いんですが、この時は入れる物を何も持っていなかったので捕獲しませんでした。これだけの大きさ、在来種が数多く食べられているはずです。次回からは必ず持って行くようにしたいと思います。ただ外来種も人間による犠牲者だと言う事を忘れないで下さい。

結局2年続けて観察会で卵塊を見る事が出来ませんでした。このまま済ます訳にはいかないので、今シーズはしつこく通って見ようと思います。他にも色々見ましたが、画像が無いので今回はこれくらいで。今回紹介した生き物はオイラのこのブログにも載せているので、もうチョッと知りたいと思った方は良かったら検索して見て下さい。

#夜の山 #撮影ツアー #イッシキマイマイ #クロヨシノボリ #ヤエヤマアオガエル #サキシマハブ

#コガタハナサキ