続き

岩松の悪戯か、谷から突き出る岩に写楽の役者絵が・・・

後方には男体山が悠然と屹立している

物好きな私は岩の横までヨイコラショ

鷹取山山頂

いつしか谷から風が吹き上げて周辺の木々を揺らしている。だがお弁当を広げたこの一角だけはどうした訳か風も当たらず存分に日溜りが楽しめた。秋景色を心行くまで楽しみ遠くになった男体山を眺めていると至福の時は足早に過ぎ、とうとう下山の時が来てしまった。

一旦、フゼエ越えに戻り灌木だけが頼りの急坂の滑りやすい道を進む。足を滑らせたら、そのまま谷に落ちてしまうだろう。リラックス・リラックスと我が身に言い聞かせるが何時の間にか及び腰。慎重になり過ぎている。

振り返ると今、休んでいた高取山は高くのしかかる様にいきり立っていた

漆の木

この様に傷をつけ染み出た生漆を採取する。生漆は傷を保護しようとして染み出るリンパ液の様なもの。

フゼエ越えから40分、上手い具合に駐車場の直ぐ上に降り立つと私達の足音に犬が騒ぐが姿は見えない。割烹着姿の老女が野菜を入れた篭を背負い帰って来た。今日行き会った土地の人達は皆、歳を重ねた人達ばかりであるが澄まし顔で通り過ぎる人は誰も居ない。

幾重にも重なる山ひだを背にポツンポツンと佇む古分屋敷の風情。軒下に吊るされた玉葱や柿。ポカポカ陽気の山村には素朴な中に心の豊かさが感じられる。

山頂から湯沢温泉に電話した時「お客様のお掛けになった電話番号は現在使われておりません」だったのでどうしようか戸惑いながら玄関戸を開けると40代後半の男性が現れた。半身付随だった。

「二人、宿泊出来ますか?」 客である私の方が気を遣うほど愛想も素っ気もない。大変な所に来てしまったなと内心、後悔しながら車を停めに行った雄さんに話すと「やめるか」と言った。が、じっとこちらを見ている目が気になって逃げだす度胸は私には無い。

昔は湯治客でかなり賑わいを見せたと言うこの旅館、今はその面影もないほど寂れ床の間には蜘蛛の巣が張り壁には染みがアチコチに浮き出ている。こうなれば楽しみは自慢の岩風呂だ。洒落て作ったであろう太鼓橋を渡るとその先に湯やが在り男湯と女湯に分かれている。しかし、ここではそんな区別は無い様で男湯から年配の女性の声が聞こえていた。仕方なく雄さんは女風呂に入る事に。

渋いガラス戸を開けると脱衣場は今時珍しい裸電球、脱衣を置くのもはばかれる様な棚、素足になりたくないジメっとした床。岩風呂と称する浴室は薄い岩が壁に貼り付けて有るだけのお粗末な物だ。 それでも、さっぱりした私達は夕食までの時間、袋田の滝を見物に行く事にした。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

土産を買えば無料と言う駐車場ばかりの中、広い空き地が有ったので車を停めると、お爺さんが手を上げて駆け寄り「500円頂きます」。雄さんは「500円の土産を買って只の方がマシだ」と吐き捨てる様に行って車に戻った。爺さん、あっけに取られている。そして次の客が入るとまた手を上げて反対方向に走って行った。私達は呼び込み合戦をしている店の駐車場に車を停める事にした。

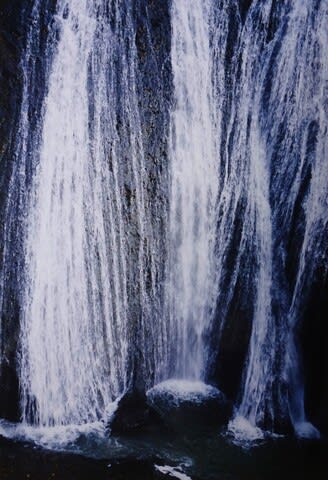

入場料300円(以前来た時は無料)を払い長いトンネル(これも無かった)を通って奥へ奥へと行くと突然、視界イッパイに滝が現れたのだが滝全体を写すには近すぎるし離れればトンネルの天井が邪魔をしどうも上手く行かない。袋田の滝は自然の産物である。そうした自然をこうした形で利用する事に腹立たしかったが滝は自信を食い物にしている事など全く関係ない様に上部は豪快に、下部は幾筋もの細い流れを引いて実に優美だった。

袋田の滝は幅73m、高さ120m、4段に分かれて落下するため四度の滝とも呼ばれる日本の三大名瀑の一つ。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

湯沢温泉・・・お酒x2で16100円

全ての面で満足いく旅館では無かったが宿を出るとき「こんなお婆ちゃんで何のお持て成しも出来なくてごめんなさい」と申し訳なさそうに頭を下げた。聞けば「嫁は40代でクモ膜下出血で亡くなり息子は半身不随、現在、孫が板前の修業に出ているので帰って来ればまたお客様に満足戴ける旅館として立ち上げる事が出来るのですけどねetc…」

私はその様な事情に返す言葉が無く「頑張って下さい」と言葉を掛け宿を後にしたのだった。

表面と裏面

帰りがけ益子に寄り花瓶を購入、ある日、近くの骨董屋さんに行った時、全く同じこの花瓶が非売品になっていたのには雄さんも私も思わず顔を見合わせてしまった。目の玉が飛び出る程高いものでは無かった気がするが。

後日、益子の神谷氏より届いた葉書 ↑↑