ブンブンジャー、最終回!綺麗にまとめたなあ〜って感じで。

静岡で別荘、っていえば伊豆、ってイメージだが、実は静岡市清水区の興津も明治維新以降、結構な偉い人の別荘地、というか当時の維新の志士であり明治政府の創世記に働いた偉い人達が隠居地に選んでた、って事らしく。

そのあたりの、駿河健康ランドからの風景。

ブンブンジャーvsキングオージャーの公開もちゃんとあるようで、良かった良かった。

で、静岡市歴史博物館の企画展・しずおか別荘ものがたり、を見てきました。

静岡で別荘、っていえば伊豆、ってイメージだが、実は静岡市清水区の興津も明治維新以降、結構な偉い人の別荘地、というか当時の維新の志士であり明治政府の創世記に働いた偉い人達が隠居地に選んでた、って事らしく。

駿府に隠居した家康君を思い起こすが、彼らはその家康君の徳川幕府を倒した側の面々だから、別に家康に倣って、って事はないだろうから純粋に静岡=隠居の地、って事なんだろうねー。

で、なんで興津か?って言うと、目の前に海と富士山!の構図らしいよ。清見寺とかもあるしねー。

当時は海水浴もできたらしいし、海水浴って湯治みたいな健康法的な意味合いもあったらしいしなー。

そのあたりの、駿河健康ランドからの風景。

で、その別荘持ってた有名人代表が井上馨と西園寺公望。

・・井上馨、なーんか聞いたなあ地元で、と思いましたら、あーあれだ!

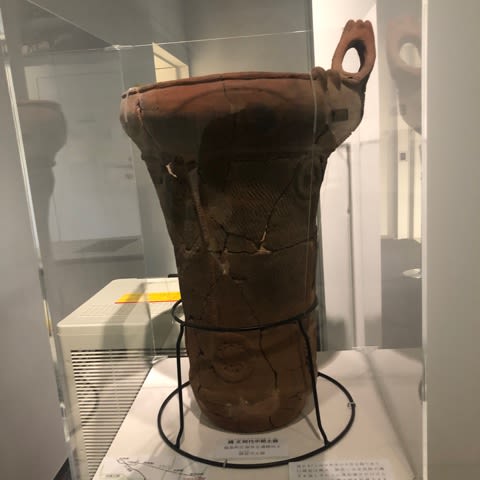

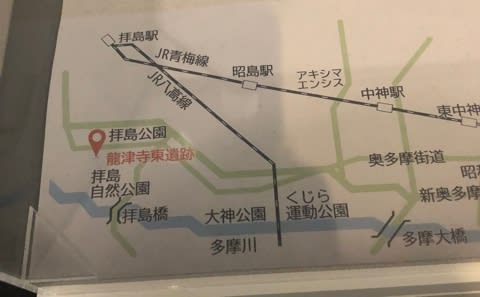

静岡市埋蔵文化財センターが、この井上馨別荘跡地に作られた施設なんだよー!

また、井上馨は当地の産業発展にも力を貸してくれていて、だから柑橘類研究場が興津にあるんだね!

さらには、静岡といえば緑茶!

この緑茶の海外輸出を増やす

、ロシアへの輸出を!

しかし、ロシアで元々飲まれている

お茶は、緑茶とは作り方が違うので

、形態も違う。

日本の緑茶は針状だがロシアのはくるっと丸まってるので、ロシアの人々向けに『ぐり茶』製法を開発して、ロシアへ輸出した!

って感じに、過去いろいろ自分が見知っていた事の一部が、実は知らず知らずのうちに井上馨という明治維新のエライ人と繋がっていたのか!

これが『縁』ってものなんねー、と勝手に納得。

彼の別荘近くの山中には巨大銅像も作られたそうな・・

が、戦時中に提供されて溶かされたようです。

西園寺公望別荘は、犬山の明治村に移転保存されているそうな。

他にも、当時別荘までは持たないものの、リゾート地として高級旅館とかが多数あったらしい。

旅先では、かなりその地の自然系博物館とか歴史系博物館とか行くんだが、そこでこれまで縁があんまり無かったその地を、ほんの一部でも一瞬でも知った気にはなる。

しかし地元の歴史系博物館って、そんなに頻回に展示内容変わるわけでなく、知ってる場所の話だしとりあえず一回行けばいいか、って気になるけど、実は毎日普通に意識しないで通り過ぎたりしているその場所やその建物とかには、昔々からのそれぞれの歴史や意味とかがあったりするんだなー、と、自分が点の存在ではなく、この地の線の一部なんだなあ〜と、深く再度実感できるのが地元博物館を見る意義なんかもな、と思った次第です。