場所:住金沖~水軒沖

条件:大潮 4:46満潮

釣果:ボウズ

ネットのなかをウロウロしていると、『年下困らす「役職なし」50代おじさんの絶望と幸福感』というタイトルのコラムをみつけた。

“「役職なし」50代おじさん”ってまさに僕のことではないかと興味を持って読み始めた。どんな内容かというと、

役職定年となったサラリーマンは、2分化する。「もう一踏ん張りする派」と「ひたすら息を潜める派」だそうだ。定年退職後を見据えてさらにスキルを磨き、社内では後輩社員に自分の経験をしっかり伝える人たちと、突然役職も部下も無くなり、ついでに会社からの情報も来なくなり、今までの努力と我慢は何だったのだと失望し、減額された給与明細を見てやる気も何もかも失せてしまう人たちに分かれるというのだ。

後者の人たちは、組織の中では、『学ぼうとしない、理解しようとしない、自分のことしか考えない、会話しようとしない。』ということになる。もう、まったく今の僕のことを言っているように思える。

これは本当に実感する内容だ。会議に出席することはなくなったのは当然のこと、送られてくる社内メールもまったく無くなり、会社で何がおこなわれているのかということはまったくわからなくなってしまった。普通の組織なら、それでも管理職が出席した会議ではこんなことが話され、こことここは覚えておいてほしいというようなことがミーティングの場などを設けて伝達されるはずなのだが、ここではまったくそういうこともない。

職場の構成員もポンコツか使いづらい人間ばかりだというのは前にも書いたが、かつては部下を持って指導もしてきた身ではポンコツはポンコツなりに指導しながらそれなりに仕事をさせる手伝いくらいはせねばならないのだろうが、そんな変人を相手にしたくもなく、横でこいつらは仕方がないほどのバカだなと笑っているだけなのである。

同僚に対して、「課長から電話させるわ・・」という受け答えをしている、敬語も電話応対もままならない50過ぎの平社員にさらにバカにされている係長がいるというのが今の組織なのだから確かに笑うしかない。ここには知性のカケラすらないのである。

ただ、僕もそこにいるということはそのポンコツの一味であるということにも間違いがないのである。

何をしようがしまいが、給料の評価も変わらないのだからやる気が出るわけがない。それも2割減となってしまっては、どうせ同じならやらなければならないことは少ないほどよいという結論になる。しかし、給料は減ったが自由になる時間は増えた。去年は持っている有給休暇をすべて使ってやった。

共産主義は絶対に衰退するしかないのだという理論を身を持って体験しているというのが今だ。

そして、世間では僕のような人たちを「働かないおじさん」と呼んでいるそうだ。まあ、あまり好感をもって受け入れられていないというのは文字列からみてもはっきりわかるのだが、ある意味、終身雇用制の残り香が漂っている今がその果実を食べられる歴史上最後の時代である。ある調査では、「働かないおじさん」が存在する企業は49.2%あるという結果が出ている。これがこの国の伝統的な制度ならそれに堂々と乗っかって大いにそれを食べさせてもらおうではないか。成長不良の腐りかけの果実ではあるが・・。

そして、今日はそんなくだらない労働の対極にある、芋拾いの手伝いの日だ。僕が収入を得るわけではないのだが、収穫したサツマイモを市場に持っていくと持って行った分だけ確実に現金を手にできるという、まさに労働の基本形がここにはあるのである。

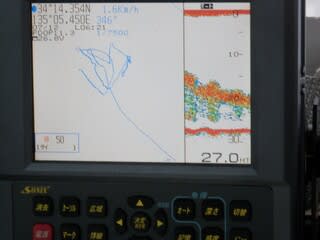

畑への集合時間は午前5時30分が指定だ。釣りをすることができる時間はわずかに1時間ほどだが、禁断の仕掛けならそれでも十分勝負になると考え、午前3時45分に出港した。

タイムスケジュールとしては、真っ暗な時間に出港し、住金沖で薄明るくなるのを待ってから仕掛けを流し始める。今の季節なら午前4時15分には仕掛けが流れているのを確認できるくらいの明るさになっているはずだ。そこから30分釣りをして、港に戻って畑に向かう。という段取りであった。

しかし、今日は雲が厚く、住金沖に到着してもまったく明るくなってこない。時間だけがどんどん過ぎてゆく。

仕方がないので暗いままで仕掛けを流し始めたがこれでは魚が掛かったとしてもおそらく取り込むことができない。それでもとりあえず行けるところまで行ってみたが、ここで明るくなるのを待っていると港に戻る時間が遅くなってしまう。あまり期待はできないが港の近く、新々波止の南に戻って釣りをすることに決めた。そこからだと10分で港に戻れるのでギリギリまで仕掛けを流せる。赤灯台のところまで戻ってきて再スタート。一文字の切れ目まで、後戻りなしでの勝負だ。

アタリがないまま午前4時55分。切れ目はもう目の前。これで終了だというときに、さすがに今日は真っ当な労働に就く日だというので神様が粋な計らいをしてくれたのだろうか、アタリが出た。

これは間違いなくヤナギだ。もう、この魚しかない。慎重に道糸をたぐり寄せたが、仕掛けに手をかけたとたんに魚が暴れはじめた。一気に下にもぐられ、あえなくバラしてしまった。ハリスが切れたのではなく、鉤はずれだった。残念・・。

やはり神様には、僕は「働かないおじさん」であるということを見抜かれていたようだ。

「Arbeit macht frei」というドイツ語は日本語に訳すと、「働けば自由になれる」という言葉で、アウシュビッツの強制収用の門に掲げられていたというのであまり良い印象を持たれてはいないのだが、意味としてはまさにその通りで、働かないものに恵みが与えられることはないのである・・。

と、この一撃で今日の釣りは終了。後片付けもせずに畑へ向かった。

叔父さんはもっと早くやってきていて、トラクターでサツマイモを掘り起こしている。

僕たちは掘り起こされた芋をコンテナに集めてゆくのだが、叔父さんはトラクターを運転しながら、「あかんのや~」と嘆いている。あれ?今年の芋は大きくて出来がいいと聞いていたのでなぜだろうかと確かめてみると、あまりにも豊作すぎて、出荷するための段ボール箱が足らないというのだ。ちなみに、この段ボールはシーズン前の一括注文のみで追加注文ができないものらしい。

サツマイモというのは保存がきく作物なので相場に影響されないそうだ。叔父さんはもうやめてしまったが、同じ畑では冬の間、レタスを栽培していた。レタスは鮮度が落ちるのが早く、ひとつの季節の中でも相場で値段が乱高下する作物なので出荷するタイミングが難しかった。値段が高い時にどれだけ出荷できるかで収入が決まるので値段が上がってくると親戚一同総出で出荷の手伝いをするというのが慣行であった。それに比べてサツマイモは豊作貧乏などということもなく、出荷すればするほど儲かる。それなのに、こんなに実るとは思っていなかったので箱を用意していなかったというので嘆いているわけである。なんとも贅沢な話だ。

畑に入ってみると、確かに芋はたくさんできている。

ビリというのだが、出荷できないほど小さな芋が蔓にたくさん付いているものなのだが、今年はほとんどない。全部大きいのだ。

拾う方としてはやりがいがあるのだが、叔父さんからすると持って帰ったところでそれをどうするかという悩みを抱えているのである。

最初に犠牲になるのは不格好なサツマイモたちだ。作業場の端の方に大きすぎる芋や丸くてずんぐりした芋が集められている。これは捨てるからいくらでも持って帰っていいよというのだが、もったいない話だ。大体、大きすぎると単価が下がるというのはおかしな話だ。ひとつ買っても家族では食べきれないから需要が少ないというのがその理由らしいが、魚などもそんな傾向があるのだろうか・・?素人からすると自然からいただけるものはなんでも大きいほどよいと思うのだが・・。

だから、ビニール袋に詰め込めるだけ詰め込んで持って帰ってきた。確かに、保存が効くので秋が終わるくらいまでは十分食べられるのである。

今年は雨が少なかったのでサツマイモだけではなく、スイカもウリも腐らずに甘くておいしいものができたそうだ。それに引き換え、トウガラシはさっぱり実っていない。今日現在でやっと保存瓶ひと瓶と少しだけだ。例年なら3瓶はストックしているはずなので半分以下である。ハバネロにいたってはどこに植えてくれているのだろうというほど成長していない。

甘さと辛さは両立できないというのはまさに人生そのものなのである・・。

条件:大潮 4:46満潮

釣果:ボウズ

ネットのなかをウロウロしていると、『年下困らす「役職なし」50代おじさんの絶望と幸福感』というタイトルのコラムをみつけた。

“「役職なし」50代おじさん”ってまさに僕のことではないかと興味を持って読み始めた。どんな内容かというと、

役職定年となったサラリーマンは、2分化する。「もう一踏ん張りする派」と「ひたすら息を潜める派」だそうだ。定年退職後を見据えてさらにスキルを磨き、社内では後輩社員に自分の経験をしっかり伝える人たちと、突然役職も部下も無くなり、ついでに会社からの情報も来なくなり、今までの努力と我慢は何だったのだと失望し、減額された給与明細を見てやる気も何もかも失せてしまう人たちに分かれるというのだ。

後者の人たちは、組織の中では、『学ぼうとしない、理解しようとしない、自分のことしか考えない、会話しようとしない。』ということになる。もう、まったく今の僕のことを言っているように思える。

これは本当に実感する内容だ。会議に出席することはなくなったのは当然のこと、送られてくる社内メールもまったく無くなり、会社で何がおこなわれているのかということはまったくわからなくなってしまった。普通の組織なら、それでも管理職が出席した会議ではこんなことが話され、こことここは覚えておいてほしいというようなことがミーティングの場などを設けて伝達されるはずなのだが、ここではまったくそういうこともない。

職場の構成員もポンコツか使いづらい人間ばかりだというのは前にも書いたが、かつては部下を持って指導もしてきた身ではポンコツはポンコツなりに指導しながらそれなりに仕事をさせる手伝いくらいはせねばならないのだろうが、そんな変人を相手にしたくもなく、横でこいつらは仕方がないほどのバカだなと笑っているだけなのである。

同僚に対して、「課長から電話させるわ・・」という受け答えをしている、敬語も電話応対もままならない50過ぎの平社員にさらにバカにされている係長がいるというのが今の組織なのだから確かに笑うしかない。ここには知性のカケラすらないのである。

ただ、僕もそこにいるということはそのポンコツの一味であるということにも間違いがないのである。

何をしようがしまいが、給料の評価も変わらないのだからやる気が出るわけがない。それも2割減となってしまっては、どうせ同じならやらなければならないことは少ないほどよいという結論になる。しかし、給料は減ったが自由になる時間は増えた。去年は持っている有給休暇をすべて使ってやった。

共産主義は絶対に衰退するしかないのだという理論を身を持って体験しているというのが今だ。

そして、世間では僕のような人たちを「働かないおじさん」と呼んでいるそうだ。まあ、あまり好感をもって受け入れられていないというのは文字列からみてもはっきりわかるのだが、ある意味、終身雇用制の残り香が漂っている今がその果実を食べられる歴史上最後の時代である。ある調査では、「働かないおじさん」が存在する企業は49.2%あるという結果が出ている。これがこの国の伝統的な制度ならそれに堂々と乗っかって大いにそれを食べさせてもらおうではないか。成長不良の腐りかけの果実ではあるが・・。

そして、今日はそんなくだらない労働の対極にある、芋拾いの手伝いの日だ。僕が収入を得るわけではないのだが、収穫したサツマイモを市場に持っていくと持って行った分だけ確実に現金を手にできるという、まさに労働の基本形がここにはあるのである。

畑への集合時間は午前5時30分が指定だ。釣りをすることができる時間はわずかに1時間ほどだが、禁断の仕掛けならそれでも十分勝負になると考え、午前3時45分に出港した。

タイムスケジュールとしては、真っ暗な時間に出港し、住金沖で薄明るくなるのを待ってから仕掛けを流し始める。今の季節なら午前4時15分には仕掛けが流れているのを確認できるくらいの明るさになっているはずだ。そこから30分釣りをして、港に戻って畑に向かう。という段取りであった。

しかし、今日は雲が厚く、住金沖に到着してもまったく明るくなってこない。時間だけがどんどん過ぎてゆく。

仕方がないので暗いままで仕掛けを流し始めたがこれでは魚が掛かったとしてもおそらく取り込むことができない。それでもとりあえず行けるところまで行ってみたが、ここで明るくなるのを待っていると港に戻る時間が遅くなってしまう。あまり期待はできないが港の近く、新々波止の南に戻って釣りをすることに決めた。そこからだと10分で港に戻れるのでギリギリまで仕掛けを流せる。赤灯台のところまで戻ってきて再スタート。一文字の切れ目まで、後戻りなしでの勝負だ。

アタリがないまま午前4時55分。切れ目はもう目の前。これで終了だというときに、さすがに今日は真っ当な労働に就く日だというので神様が粋な計らいをしてくれたのだろうか、アタリが出た。

これは間違いなくヤナギだ。もう、この魚しかない。慎重に道糸をたぐり寄せたが、仕掛けに手をかけたとたんに魚が暴れはじめた。一気に下にもぐられ、あえなくバラしてしまった。ハリスが切れたのではなく、鉤はずれだった。残念・・。

やはり神様には、僕は「働かないおじさん」であるということを見抜かれていたようだ。

「Arbeit macht frei」というドイツ語は日本語に訳すと、「働けば自由になれる」という言葉で、アウシュビッツの強制収用の門に掲げられていたというのであまり良い印象を持たれてはいないのだが、意味としてはまさにその通りで、働かないものに恵みが与えられることはないのである・・。

と、この一撃で今日の釣りは終了。後片付けもせずに畑へ向かった。

叔父さんはもっと早くやってきていて、トラクターでサツマイモを掘り起こしている。

僕たちは掘り起こされた芋をコンテナに集めてゆくのだが、叔父さんはトラクターを運転しながら、「あかんのや~」と嘆いている。あれ?今年の芋は大きくて出来がいいと聞いていたのでなぜだろうかと確かめてみると、あまりにも豊作すぎて、出荷するための段ボール箱が足らないというのだ。ちなみに、この段ボールはシーズン前の一括注文のみで追加注文ができないものらしい。

サツマイモというのは保存がきく作物なので相場に影響されないそうだ。叔父さんはもうやめてしまったが、同じ畑では冬の間、レタスを栽培していた。レタスは鮮度が落ちるのが早く、ひとつの季節の中でも相場で値段が乱高下する作物なので出荷するタイミングが難しかった。値段が高い時にどれだけ出荷できるかで収入が決まるので値段が上がってくると親戚一同総出で出荷の手伝いをするというのが慣行であった。それに比べてサツマイモは豊作貧乏などということもなく、出荷すればするほど儲かる。それなのに、こんなに実るとは思っていなかったので箱を用意していなかったというので嘆いているわけである。なんとも贅沢な話だ。

畑に入ってみると、確かに芋はたくさんできている。

ビリというのだが、出荷できないほど小さな芋が蔓にたくさん付いているものなのだが、今年はほとんどない。全部大きいのだ。

拾う方としてはやりがいがあるのだが、叔父さんからすると持って帰ったところでそれをどうするかという悩みを抱えているのである。

最初に犠牲になるのは不格好なサツマイモたちだ。作業場の端の方に大きすぎる芋や丸くてずんぐりした芋が集められている。これは捨てるからいくらでも持って帰っていいよというのだが、もったいない話だ。大体、大きすぎると単価が下がるというのはおかしな話だ。ひとつ買っても家族では食べきれないから需要が少ないというのがその理由らしいが、魚などもそんな傾向があるのだろうか・・?素人からすると自然からいただけるものはなんでも大きいほどよいと思うのだが・・。

だから、ビニール袋に詰め込めるだけ詰め込んで持って帰ってきた。確かに、保存が効くので秋が終わるくらいまでは十分食べられるのである。

今年は雨が少なかったのでサツマイモだけではなく、スイカもウリも腐らずに甘くておいしいものができたそうだ。それに引き換え、トウガラシはさっぱり実っていない。今日現在でやっと保存瓶ひと瓶と少しだけだ。例年なら3瓶はストックしているはずなので半分以下である。ハバネロにいたってはどこに植えてくれているのだろうというほど成長していない。

甘さと辛さは両立できないというのはまさに人生そのものなのである・・。