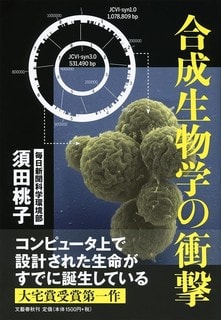

須田桃子 「合成生物学の衝撃」読了

「合成生物学」という言葉が異様に見えた。人間が生物を合成して作り出すなんてまるでSFかホラーだ。もちろん、遺伝子組み換え技術なんていうのは最近では新聞やニュースではよく聞く言葉だから知っているけれども、「合成」という言葉はそれの上を行きそうだ。

では、「合成生物学」とはどんなものかというと、いままで遺伝子組み換えというとウイルスなんかに別の生物の遺伝子を運ばせて組み換えるという、まあ、これを聞いているだけでもとんでもなくよくわからない技術ではあるけれども、合成生物学では、まず、その遺伝子をヌクレオチド(高校生時代に暗記した、アデニン、グワニン、シトシン、チミンというDNAの基本単位。)を一個ずつつなげて新しい遺伝子を作り、それを”クリスパーキャスナイン”という技術を使って思い通りの場所に入れ込むという技術を使って新しい能力を持った生物(単細胞生物)作ってやろうという学問だそうだ。遺伝子は読む時代から書く時代に進んだのだ。とこの本には書かれている。僕にはもうわからない。僕は老眼が進んでいるので、移動ウキをセットするための2個のシモリ玉を道糸に通すのにさえ四苦八苦しているのだ。目に見えない、つまむことさえできないものをどうやってつなぐというのだ。接着剤はあるのだろうか・・。

ちなみにiPS細胞はウイルスを使って遺伝子を運ばせる方法で作られているらしい。

2016年にはジョン・クレイグ・ヴェンターという分子生物学者が、完全に人工に作られたDNAを細胞核と置き換えて遺伝子がすべて人工的に作られた単細胞生物、「ミニマム・セル」を作り出すことに成功したそうだ。生物というだけにちゃんと細胞分裂をして増殖するらしい。

この本の3分の1は、こういった研究がどこで誰のお金で行われているのかということに言及している。その中心になっているのは、DARPA(アメリカ国防高等研究計画局)というところで、その名のとおり、軍事目的の技術開発を担っている機関だ。この本の著者は毎日新聞の記者だということで、それが直接軍拡や国家間の対立を深めるのだというようなことを偏った見方では書いてはいないけれども、そういうことが秘密裏に行われていることは事実ではないのだろうかという示唆は出している。

事実、旧ソ連から亡命した科学者たちは元の国でそういった研究を秘密裏におこなってきてそれを知っているアメリカが対抗策を講じないはずがないと言っているのだ。ヴェンダーという科学者は国家に縛られることを嫌って、投資家から資金を集めて研究所を設立してヒトゲノムの解析を世界で初めて完了した科学者になったそうだが、相当な数の科学者はDARPAの資金提供を受け入れるようにもなった。豊富な資金力と人材には勝てないということだ。

インターネットやGPSというのもこういった軍事技術から民生用に派生してきた技術だからすべてが悪魔の技術というわけではない。DARPAもこういう研究は攻撃目的で行っているのではないと言っている。たしかに、合成生物学が食糧危機や感染症の予防に劇的な革命をもたらしてくれるかもしれない。けれども、科学者の性、もしくは人間の欲望は恐ろしいという。単細胞生物を創りだすことができたのなら次は多細胞生物だ。となってくる。人間を改変して最強の兵士を作り出そうとするかもしれない。臓器移植用の分身を試験管の中から作り出すかもしれない。

そういった、ある意味、神の領域を侵すような行為を誰がどうやってどこまで認めるのか。自動運転もそうだが、そんなことが決まってゆく(決める方法もないのじゃないかと思うけれども・・)前にテクノロジーのほうがどんどん先行してパンドラの箱からあふれ出してしまう。

その時はどうなるのか。「遺伝子ドライブ」という技術はそのクリスパー技術というものを使ってその性質を瞬く間に生物間に広めてしまう技術だそうだ。マラリヤを媒介する蚊や生態系のバランスを崩す外来生物の駆除に期待されているそうだが、一度放たれたものを収束させることができるのか。(タイマーのように収束させる技術まであるそうだが。)それがわからないまま便利そうだと、また事故に乗じて研究施設の外に出てしまうかもしれない。

”クリスパーキャスナイン”という技術は2012年に発表された技術で、2016年には人工の生物と言えるものが生み出された。それは凡人にはとんでもなく速いスピードに思える。令和の時代というのはきっと人類が神を超える時代になるのではないかと感嘆と驚愕を覚えるのだ。神を超えた人類はやはり神になるのか、それとも悪魔になるのか。この速さでは僕でさえその終末を見ることができてしまうのではないだろうか。

ジョン・クレイグ・ヴェンターが創りだしたミニマム・セルにはそれが人工のものであるということと誰が作ったかということが識別できるように、DNAの端っこに作成者の名前がコードされているそうだ。ヒトゲノムもその30億個の塩基対の配列はすべて解読されているがその98パーセントはどういう役割をしているかあまりわかっていなくて、ある部分はガラクタと考えられているそうだ。ひょっとしたら、そんなガラクタな場所に、どこかの遠い星の言葉で、「コノイデンシヲツクッタノハボクダヨ~ン」なんて書かれてはいないだろうかと少し期待してしまうのだ。

「合成生物学」という言葉が異様に見えた。人間が生物を合成して作り出すなんてまるでSFかホラーだ。もちろん、遺伝子組み換え技術なんていうのは最近では新聞やニュースではよく聞く言葉だから知っているけれども、「合成」という言葉はそれの上を行きそうだ。

では、「合成生物学」とはどんなものかというと、いままで遺伝子組み換えというとウイルスなんかに別の生物の遺伝子を運ばせて組み換えるという、まあ、これを聞いているだけでもとんでもなくよくわからない技術ではあるけれども、合成生物学では、まず、その遺伝子をヌクレオチド(高校生時代に暗記した、アデニン、グワニン、シトシン、チミンというDNAの基本単位。)を一個ずつつなげて新しい遺伝子を作り、それを”クリスパーキャスナイン”という技術を使って思い通りの場所に入れ込むという技術を使って新しい能力を持った生物(単細胞生物)作ってやろうという学問だそうだ。遺伝子は読む時代から書く時代に進んだのだ。とこの本には書かれている。僕にはもうわからない。僕は老眼が進んでいるので、移動ウキをセットするための2個のシモリ玉を道糸に通すのにさえ四苦八苦しているのだ。目に見えない、つまむことさえできないものをどうやってつなぐというのだ。接着剤はあるのだろうか・・。

ちなみにiPS細胞はウイルスを使って遺伝子を運ばせる方法で作られているらしい。

2016年にはジョン・クレイグ・ヴェンターという分子生物学者が、完全に人工に作られたDNAを細胞核と置き換えて遺伝子がすべて人工的に作られた単細胞生物、「ミニマム・セル」を作り出すことに成功したそうだ。生物というだけにちゃんと細胞分裂をして増殖するらしい。

この本の3分の1は、こういった研究がどこで誰のお金で行われているのかということに言及している。その中心になっているのは、DARPA(アメリカ国防高等研究計画局)というところで、その名のとおり、軍事目的の技術開発を担っている機関だ。この本の著者は毎日新聞の記者だということで、それが直接軍拡や国家間の対立を深めるのだというようなことを偏った見方では書いてはいないけれども、そういうことが秘密裏に行われていることは事実ではないのだろうかという示唆は出している。

事実、旧ソ連から亡命した科学者たちは元の国でそういった研究を秘密裏におこなってきてそれを知っているアメリカが対抗策を講じないはずがないと言っているのだ。ヴェンダーという科学者は国家に縛られることを嫌って、投資家から資金を集めて研究所を設立してヒトゲノムの解析を世界で初めて完了した科学者になったそうだが、相当な数の科学者はDARPAの資金提供を受け入れるようにもなった。豊富な資金力と人材には勝てないということだ。

インターネットやGPSというのもこういった軍事技術から民生用に派生してきた技術だからすべてが悪魔の技術というわけではない。DARPAもこういう研究は攻撃目的で行っているのではないと言っている。たしかに、合成生物学が食糧危機や感染症の予防に劇的な革命をもたらしてくれるかもしれない。けれども、科学者の性、もしくは人間の欲望は恐ろしいという。単細胞生物を創りだすことができたのなら次は多細胞生物だ。となってくる。人間を改変して最強の兵士を作り出そうとするかもしれない。臓器移植用の分身を試験管の中から作り出すかもしれない。

そういった、ある意味、神の領域を侵すような行為を誰がどうやってどこまで認めるのか。自動運転もそうだが、そんなことが決まってゆく(決める方法もないのじゃないかと思うけれども・・)前にテクノロジーのほうがどんどん先行してパンドラの箱からあふれ出してしまう。

その時はどうなるのか。「遺伝子ドライブ」という技術はそのクリスパー技術というものを使ってその性質を瞬く間に生物間に広めてしまう技術だそうだ。マラリヤを媒介する蚊や生態系のバランスを崩す外来生物の駆除に期待されているそうだが、一度放たれたものを収束させることができるのか。(タイマーのように収束させる技術まであるそうだが。)それがわからないまま便利そうだと、また事故に乗じて研究施設の外に出てしまうかもしれない。

”クリスパーキャスナイン”という技術は2012年に発表された技術で、2016年には人工の生物と言えるものが生み出された。それは凡人にはとんでもなく速いスピードに思える。令和の時代というのはきっと人類が神を超える時代になるのではないかと感嘆と驚愕を覚えるのだ。神を超えた人類はやはり神になるのか、それとも悪魔になるのか。この速さでは僕でさえその終末を見ることができてしまうのではないだろうか。

ジョン・クレイグ・ヴェンターが創りだしたミニマム・セルにはそれが人工のものであるということと誰が作ったかということが識別できるように、DNAの端っこに作成者の名前がコードされているそうだ。ヒトゲノムもその30億個の塩基対の配列はすべて解読されているがその98パーセントはどういう役割をしているかあまりわかっていなくて、ある部分はガラクタと考えられているそうだ。ひょっとしたら、そんなガラクタな場所に、どこかの遠い星の言葉で、「コノイデンシヲツクッタノハボクダヨ~ン」なんて書かれてはいないだろうかと少し期待してしまうのだ。