つくば実験植物園で咲いていました。ほぼ花期の終わりごろで、数輪しか見ることができませんでした。富士山麓にのみ生育するバラの原種だと言われます。富士山麓では個体数が減っており、絶滅危惧植物に指定されています。バラの仲間では最も大きくなる種類だと記されていました。

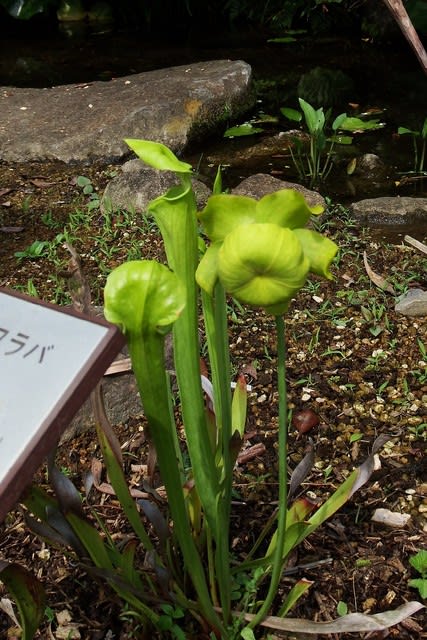

つくば実験植物園の中央にある池の畔で咲いていました。食虫植物で有名です。花も変わっていて、外側にたれている部分は、萼で、内側に会って舌のように垂れている部分が花弁で、上部に傘のように見える部分は、雌蕊と説明されています。葉の部分の上部にトランペットのような空洞がありますが、ここに甘い蜜の香りがするようになっており、ハエなどが蜜を求めて入り込んで捉え、葉がこれを溶かして養分にするそうです。珍しい植物です。

つくば実験植物園の高山植物展示区画の岩場で咲いていました。ごく小さい花ですから、拡大接写をしたものです。薄い桜色の花の形が、馬の顔の部分に似ていることからの和名のようです。山登りをする人に聞くと、「高山植物の女王」だそうで、これを発見して観ると疲れも取れるとか。高山地帯ではもう少し色が紅色に近いようです‥。写真は5月27日に撮影しました。

つくば実験植物園でみかけました。紫陽花の仲間で、ガクウツギより花が早く咲き、花も小さいような気がします。東海地方以西の本州と四国・九州地区に分布しています。近年庭木として植栽する人も多いようです。写真は5月27日に撮影しました。

つくば実験植物園で咲いていました。山地の岩場などで生育する多年草です。緑の葉に黄色い円錐状の花序が美しく映えます。葉には薬用成分があり、傷に葉を潰した汁を塗ると効果があるとも言われています。写真は5月27日に撮影しました。

つくば実験植物園の中で見かけました。すでに花の最盛期を過ぎた状態の写真ですがご容赦ください。シソ科で、緑色の美しい葉に赤紫色の棒状に上に伸びた花が綺麗です。説明によれば、北海道から琉球諸島までの広範囲に分布しますが、個体数が激減しており、絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定して保護されています。写真は5月27日に撮影しました。

つくば実験植物園で白い美しい花が緑の葉にぶら下がるように咲いています。我が国では北海道から沖縄までの広範囲の山地・丘陵で自生しています。特徴は、花後に就く果実の皮に「毒性」がある事で、昔から果皮を潰して川に投げ入れて、魚を痺れさせて浮いたところを採る漁が行われていました。写真は5月27日に撮影しました。

つくば実験植物園の入り口付近で咲いていました。白色やピンク色の花のほかに赤色の花もあると記されています。写真でお分かりのように蕾が金平糖のようで面白い形をしています。ツツジ科で北米東部地区が原産です。写真は5月27日に撮影しました。