■2019年10月31日に前橋地裁で全面敗訴となった東電グループの関電工による前橋バイオマス燃料・発電施設の差止を求める住民訴訟は、原告が直ちに控訴手続きを取り、この度、控訴人として、1月6日付で控訴理由書を東京高裁に提出しました。その後、高裁で手続きをとり、控訴審第1回期日が2020年3月9日(月)14時30分から東京高裁4階424号法廷でひらかれ、即日結審しました。その際、判決日は5月20日(水)13:10に言い渡される予定でした。しかし、4月から感染者が急増したため、裁判所の審理も一時中断を余儀なくされ、判決日は一旦取り消しとなりました。その後6月22日(月)13:10に判決が言い渡され、一審判決全面支持の原告敗訴が決まりました。

そのため、地元住民の皆さんと相談の上、上告を決意し、7月6日に上告手続きを取ったところ、同9日に東京高裁第22民事部から上告提起通知書・上告受理申立て通知書が送られてきました。そして、本日、提出期限日の8月28日に東京高裁を訪れて、上告理由書と上告受理申立書の2件の書類を民事第22部に提出しました。

当日は、高崎発13:54の上越新幹線とき320号で東京駅に向かいました。14:44東京駅到着後、丸ノ内線に乗り換え霞ヶ関まで行き、裁判所には炎天下の15時05分頃到着しました。

なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。

○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html

○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html

○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html

○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html

○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html

○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html

〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html

○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html

○2019年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html

○2019年10月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3061.html

○2019年10月30日:【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟で原告住民全面敗訴判決!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3065.html

○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決のこれが全文!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3066.html

○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決から見える裁判官の一分(いちぶん)とは↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3067.html

○2019年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟一審敗訴を受け原告が控訴状提出!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3073.html

○2020年1月18日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日が3月9日14:30東京高裁424号法廷で開催↑

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3113.html

○2020年2月26日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日3月9日が迫り群馬県から控訴答弁書:

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3120.html

○2020年7月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月22日の控訴審敗訴判決により、7月6日最高裁に上告!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3178.html

○2020年8月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…なんと福島県でも除染を隠れ蓑にした木質バイオ発電計画が進行中↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3188.html

■地上に出ると、裁判所の前の歩道に大勢の人だかりが見えました。プラカードを見ると、神奈川アスベスト訴訟原告団及び支援者のかたがたでした。どうやら本日判決が言い渡されるようです。

人だかりの間を縫って裁判所に入りました。いつものように玄関先でアルコール消毒液を手に振りかけた後、荷物検査を通過し、エレベーターで15階に高裁第22民事部を目指しました。

受付で用件を告げると、書記官が直ぐに理解し、奥から分厚い裁判資料を持って来て、事件番号を照合し、添付された副本の部数が7部あることを確認すると、「確かにお預かりしました」と言い、理由書をファイルに綴じました。

8月28日の午後3時20分頃、東京高裁に提出した上告理由書の内容はそれぞれ次の通りです。

*****上告理由書*****ZIP ⇒ 20200828rioocixij.zip

令和2年(行サ)第67号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件

上 告 人 小川 賢

被上告人 群馬県知事 山本一太

上 告 理 由 書

令和2年8月28日

最高裁判所 御中

上告人 小 川 賢 印

頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

上 告 の 理 由

1 憲法解釈の誤り

(1)憲法25条

日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、(2)「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、規定している。これは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

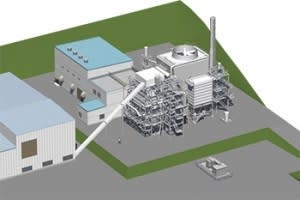

それまで赤城山の麓で平穏な生活を享受していた国民・住民らが、とつぜん強大な企業の子会社による営利目的の為にはじめられたバイオマス発電事業により、健康で文化的な生活が乱され、すべての生活部面におけるメリットが奪われた。なぜならば、放射能で汚染された森林から伐採した樹木由来の木質チップを大量に集荷し、燃焼させることにより、濃縮された放射能が灰や、排ガスや排水、さらに粉塵のほか、チップを粉砕・脱水・運搬・燃焼するための設備から発する騒音や振動、臭気等を通じて、わずか150mの地点に済む住民への生活環境の保全にデメリットを与えている。

憲法に定めた国民の基本的な権利を担保するために、最小限の手段として設けられた環境アセスメントさえ行わず、東京電力の筆頭子会社の関電工主導による営利事業がなぜまかりとおるのか、これまでの原審、控訴審を通じて、裁判所はそうした見地からの判断を全く下さず、補助金の対象は前橋バイオマス燃料㈱であり、前橋バイオマス発電㈱とは別法人だから、国民の訴えは無効であるなどとする判断を司法が行ったとすれば、あまりにも憲法を無視しており、主権在民の国家とは到底言えない。

(2)憲法13条

さらに日本国憲法第13条には、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。このうち、幸福追求権は、東電の子会社のような強大な企業の利潤追求権よりも、決して劣ることはないはずである。本来、こうした企業VS住民の間に摩擦が生じた場合は、国や地方公共団体は、社会的弱者である一般国民・住民に対してより多くの配慮をすることが求められる。しかし、本事件においては、地方自治体である群馬県は、圧倒的に企業側(しかも原発事故の原因者である東京電力の子会社!)に配慮し、忖度し、企業側の都合のみを勘案し、以前から国民・県民・市民として納税義務を果たし、地元で営々と生活をしてきた住民側に対して裁判所はあまりにもひどい判決を言い渡した。

2 上告人の主張

たしかに、企業でも個人でも、活動する上にで、どうしても環境に対してはなんらかの影響を与えるものであるから、裁判所が、本事件で住民側が当初希望した絶対的な差止めを認めたくないのかもしれない。だからといって、控訴審で東京高裁から事前のアンケートが配られ、そこに上告人として「せめて環境アセスメントの実施を条件に和解に応じる用意がある」と記入した。なぜなら、住民側の最小限の生存権に配慮してほしい」と願ったからである。

人間社会ではつねに利害の適正な衡量が必要であり、裁判所はそのために和解を勧めると聞いている。しかし、東京高裁の裁判長は、結局、強大な企業側と、あまつさえ、その企業が群馬県にやってきて放射能汚染の拡大事業を迅速に推進できるよう加担する、行政として強大な権限を有する群馬県の言い分のみに耳を傾け、判決に反映させた。

原審の判決を言い渡した裁判長は、別訴(前橋地裁平成29年(行ウ)第8号)で、群馬県が社会参加費という税金に基づく交際費を使って、記者クラブと毎年1回、定時後に前橋市内の一流の宴会場を借り切り、県政懇談会と称して、その実、どんちゃん騒ぎをやっていた事件で、課長や課員まで参加して飲み食いしていた事実を把握し、県知事を相手取り、宴会参加職員の会費の返還を求める損害賠償請求を促して争っていた上告人に、和解を勧めたが、その際、概ね次のように語った。

「我々裁判官は陪席も含めて3名しかいない。かたや群馬県の職員は正規職員だけでも6千人を優に超える。したがって、3名で6000人余を相手にしているのも同然。行政を勝たせないと後の影響(たぶん自身の出世のことと思われる)が心配なので、いちおう調書で小川さんら市民オンブズマン群馬の言い分を明記するので、請求を自主的に取り下げてほしい」

上告人は「へえ、裁判官とはそのようなものか」とたまげたが、真剣なまなざしの裁判官の強い要請を受け入れ、「今回限り」ということで取り下げたことがある。

このことから、住民訴訟で、裁判所が行政の肩をなぜ持つのか、そのためになぜ住民訴訟で勝訴の確率が極めて低いのか、痛感させられたことは事実である。

しかし、そのような背景を以てしても、本事件では、あまりにも強大な企業と組んだ行政側に肩入れし過ぎた判決であることは明らかである。

業者の利潤追求による裨益効果と、国民の平穏で安全・安心な生活享受とを全く比較考量せず、しかも本来適用されるべき排ガス量4万ノルマル立法メートルという大気汚染防止法にも定めた規模要件を上回っているにもかかわらず、特例としてなんら意味のない水分量という曖昧な物差しを用いて、排ガス量の計算を意図的に操作することで、特定の業者の思惑を優先した行政の横暴さを裁判所が看過することはあってはならない。

上告人は、上記の業者の経済活動自由に基づく利潤追求欲求と、住民の生存活動における安心安全な生活享受欲求とを比較考量するための、環境アセスメントは少なくとも実施されるべきだと考えて、東京高裁に控訴した際にも、そうした配慮を裁判所にお願いした。せめて環境アセスメントを実施することにより、安心安全な住民の最小限の生存権が担保されることが、業者の利潤追求とのバランスにおいて、考慮されることが妥当な判断だと信じ、それを裁判所に期待したのであった。

生存権にも大きく関連する環境基本法においても、国・地方公共団体・事業者・国民(=住民)の責務として、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、環境基本計画や環境基準の策定などを規定している。国を構成する法人・個人として、業者と住民は少なくとも対等な立場であるはず。にもかかわらず、原判決、二審判決智、100%業者側に都合よく相手方行政たる群馬県は主張し、その極めて偏った主張を裁判所はすべて容認した一方で、上告人ら住民側の主張は、ただのひとつも判決の中で認められず、判決内容は不当としか言いようがない。

すくなくとも住民側の生存権に少しでも思いが至れば、条例に基づく環境アセスメントを実施させることが、公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たちの権利や自由を守る、大切な役割を担っているとされる裁判所の責務ではないか。

また、裁判所の中でも国会でつくられる法律が憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する役割を担っている最高裁判所においては、まさに、国民の生存権と幸福追求権の観点から、今回の極めて片務的な原審および控訴審判決を破棄するよう、賢明な判断をお願いしたい。

3 以上によると、原判決は違法であり、破棄されるべきものである。

附 属 書 類

1 上告理由書副本 7通

**********

■続いて、一緒に提出した上告受理申立て理由書の内容は次の通りです。

*****上告受理申立て理由書*****ZIP ⇒ rioocixij.zip

令和2年(行ノ)第69号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件

申 立 人 小川 賢

相 手 方 群馬県知事 山本一太

上 告 受 理 申 立 て 理 由 書

令和2年8月28日

最高裁判所 御中

申立人 小 川 賢 印

頭書の事件について,申立人は,次のとおり上告受理申立て理由を提出する。

上告受理申立ての理由

1 地方自治法第2条の次の各項の解釈の誤り

(1) 同条第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

(2) 同条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

(3) 同条第17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

2 各種法令違反

(1) 大気汚染防止法施行規則の別表第6(法第16条関係)の四の解釈の誤り

原判決は、前橋バイオマス燃料施設が、騒音基準値を超えていると訴えた申立人(一審原告、二審控訴人)の主張を一顧だにしないまま、「その他、控訴人は、原判決の事実認定等を種々論難するが、その主張するところを踏まえて本件記録を精査しても、原判決の結論を不当とする事情は認められない」旨、二審判決でも判示したが、大気汚染防止法と騒音防止法の解釈を誤ったものである。理由は次の通り。

前橋バイオマス燃料(株)のチップ加工用建物は平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の支給を受けて建設されている。平成28年5月18日に前橋バイオマス燃料(株)及び前橋バイオマス発電(株)(以下「関電工関連会社」という)が前橋市・群馬県へ提出した前橋バイオマス環境配慮計画に「切削は、一般粉じんが飛散しにくい構造の燃料チップ製造所建屋内で行う。」と明記されている。なお、チップ加工用建物は環境配慮計画で「燃料チップ製造所」と記載されているため以下この名称を使用する。

しかしながら燃料チップ製造所内で切削を行うと騒音規制法の規制基準値55㏈を守ることが出来ないため、あろうことか関電工関連会社は平成30年8月頃、燃料チップ製造所の北側の建屋外(屋外)で切削を開始した。この建屋外でも平成30年9月7日、前橋市の立入騒音測定結果、規制基準値を超えていたため改善の指導が行われた(甲78号)。

同補助金で建設された燃料チップ製造所は、その目的を達成できないまま、建屋外でチップ切削を行っており、大気汚染防止法施行規則別表第6の四を遵守できておらず、結果としてチップ切削時の粉塵及び木材に含まれる放射性物資を大気中に放出している。この事実は近隣住民が動画で撮影しており、ゆるぎない真実である。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

(2) 群馬県補助金等に関する規則の解釈の誤り

1) 燃料チップ製造所の違反

上記(1)により、相手方(一審被告、二審被控訴人)は群馬県補助金等に関する規則(以下「補助金規則」という)の(関係者の責務)第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に自ら違反している。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

2) 木質バイオマス燃料を集積するための専用運搬車2台の違反

前橋バイオマス燃料(株)は平成28年度の林業・木材再生緊急対策事業として補助金14,700,000円の交付申請を行い前橋バイオマス発電(株)へ木質バイオマス燃料を集積するため専用運搬車2台を購入した。しかしながら、専用運搬車の1台(登録ナンバー:前橋は198)は週1回の頻度で木質バイオマス燃料を搬入しているものの、同じく登録ナンバー:No.199の専用搬入車は2年もその姿を見かけていない。

木質バイオマス燃料の運搬は主に横坂運輸の木質バイオマス専用車で2回/日以上搬入されている。この事実は前橋バイオマス発電(株)への木質バイオマス燃料専用運搬車として購入したにも関わらず利用していないか、他の事業に転用している可能性がある。

いずれにしても、被告は補助金規則の(関係者の責務)第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反しているのは明らかである。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。また、相手方は、税金その他の貴重な財源を投入したのだからどのように活用されているのか、調査して説明責任を果たす責務がある。

相手方の順法精神の欠如は著しいものがあり、施設周辺の地域住民が群馬県環境森林部林業振興課あてに、関電工関連会社の前橋バイオマス燃料㈱が保有する補助事業で整備した施設(機器類含む)について、平成30年7月19日付で公開質問状のかたちで問い合せをした。その結果、相手方は、同年8月3日付林新30260-10号で回答をよこした。その内容は「個別事業者の事業活動に関する情報となりますので、回答は差し控えさせていただきます。」であった。(公開質問状および回答は添付参照)

地域住民が、関電工関連会社による補助事業で整備した施設(機器類含む)の稼働状況、設置場所及び補助事業から逸脱した運用をしている可能性があるため、公開質問状で相手方に問い合せたにもかかわらず、こうした不誠実な回答は補助金規則(関係者の責務)第二条の二第2項に定めた「補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反する行為である。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

3) 関電工関連会社が自ら作った環境配慮計画の環境基本法違反

関電工関連会社は、平成28年5月18日付で前橋バイオマス環境配慮計画を自ら策定して相手方と前橋市に提出している。燃料チップ製造所(環境配慮計画に記載されている呼称)の操業時間は「月曜日~金曜日 午前8時~午後6時」と規定しているがプレス式脱水乾燥機は土曜日、日曜日も稼働している。移動式チッパ―は燃料チップ製造所建屋内で行うと規定しているが建屋外で稼働している。被告は補助金規則 関係者の責務第第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反している。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

この他にも、補助金で調達したボルボ製大型トレーラーも利用頻度が少なく、もともと本事業で必要があったのかどうか疑わしく、当初から関電工関連会社が別の用途に使用することを念頭に、本事業に含めて補助金を不正流用したとみられる。

さらにあからさまに補助金を騙し取っているのは、プレス式脱水乾燥機である。これは関電工関連会社のもうひとつの出資者であるトーセンが自社開発したもので、単なる2000トン油圧プレスなので、せいぜい2000万円のものが、なんと2億5000万円で、関電工関連会社がメーカーの川崎油工から随契で購入した。おそらく巨額の技術料がメーカーからトーセンに支払われているはず。

(3) 騒音規制法の解釈の誤り

関電工子会社の前橋バイオマス発電㈱は、平成30年3月4日の営業運転開始以来、夜間の騒音が敷地境界で騒音規制法の規制基準値45dBを超過して違法操業をしており、未だに改善されずにいる。

この間、地域住民は何回も前橋市環境森林課に騒音測定の申請を行い、平成30年12月3日に前橋バイオマス発電㈱の敷地境界で前橋市の騒音測定が実施された。前橋バイオマス発電㈱は送風機が原動機出力7.5kW以上の送風機を設置しているため電気事業法・騒音規制法で定められた「特定指定工場」に該当する。

前橋市環境森林課は平成30年12月3日21時~翌朝6時まで1時間単位の騒音測定をした結果、いずれの時間帯も45㏈値を満足していないと判定した。明らかに前橋バイオマス発電(株)は営業運転開始以来、違法操業していた。

然しながら、前橋地裁の一審判決は令和元年10月31日の判決文34項7行から10行で「騒音規制法の基準値内となるように対策を行っていることが認められ、騒音規制法の違法操業状態であると認められず、原告らの上記主張は理由がないから採用できない。」としている。

騒音規制法の業務を唯一担当している前橋市環境森林課は令和元年5月に騒音測定を実施したがカエルの鳴き声で騒音測定できなかった。その後、令和元年10月31日の判決日まで一切の騒音測定を実施していない。従って「違法操業状態であるとは認められず」との判断は公正な判決と言えない。

前橋市環境森林課は同年11月21日に夜間の騒音測定を実施した。騒音のベース音の増加、ベルトコンベアの騒音(ギー音と呼称)、45㏈をはるかに超すスパイクが継続して測定されている。前橋バイオマス発電(株)の騒音規制法違反は前記した事実以外に平成30年3月の操業以来、同年6月、同年8月、及び令和2年2月27日に騒音規制値基準を超過する轟音が1時間以上も確認された為、令和2年2月27日の轟音については書類にて違法操業のクレームを申し入れた。前橋バイオマス発電所は原因と対策について書類を送付してきたが騒音「特定指定工場」の認識など皆無であり、自ら定めた環境配慮計画は機能していないと言える。(令和2年2月27日の騒音事件の原因と対策については、控訴審準備書面を参照)

申立人は騒音について、弁論において例えば次の通り主張した。

相手方(二審被控訴人)は、控訴答弁書の「18 同17項(その他,一審判決文で誤った解釈がなされた控訴人(一審原告)の主張)」の「(3)(3)(騒音の実態)」で、「原審は事実を証拠等により適切に認定しているから、控訴人の主張には理由がない」などと反論しているが、騒音の実態についての認識が完全に欠如している、として、申立人(二審控訴人)は、関電工が運用中の前橋バイオマス燃料・発電施設が発する騒音の実態について、事実の証拠にもとづき以下のとおり主張した。

1) 前橋バイオマス発電所からの騒音で生活環境が著しく阻害されている地域住民は騒音規制法違反で操業している苦情を前橋市へ平成31年3月25日に陳情している。(甲89号証)

この陳情に対して前橋市から平成31年4月10日付で「このため、事業者に対して敷地境界で規制基準超過していることを伝え、発生音の改善について行政指導を行いました。今後は事業者に対し対応状況について確認していきたいと考えています。」との回答を頂いた。(甲78)

2) 前橋市は対応状況の確認として令和元年5月16日、5月22日に敷地境界で騒音測定を実施した。16日は降雨、17日はカエルの鳴き声等により評価できなかった。しかし、スパイク音はグラフより確認出来る。(甲90号証)

令和2年5月16日以降、令和元年10月31日判決言渡日までに前橋市の騒音測定は一切、実施されていない。従って令和元年10月31日原審は騒音の事実を適切に認定しているとは言えず失当である。

3) 前橋市は同年11月18日に改善確認のため騒音測定を実施した。しかし、18日は一時降雨があったため21日を追加測定した。一時間単位の騒音グラフによるとスパイク音のみならず、ギー音、ベース音の増加が両日とも顕著に確認されている。(甲91号証)

前橋バイオマス発電の操業開始以来、騒音改善されておらず、現在まで続いている事実は地域住民の生活環境が著しく阻害されていることを証明している。

4) 前橋市は平成30年12月3日と令和元年11月18日、21日の午後9時から10時までの騒音値グラフを令和2年1月15日に開示した。このグラフによると平成30年12月3日と令和元年11月18日、21日の騒音値は是正されているどころかベース騒音も増加していることが明確となった。(甲92号証)

5) 甲90号証~甲92号証は前橋バイオマス燃料・前橋バイオマス発電所による住環境被害を受けている住民団体が前橋市への苦情申入れにより、騒音規制法で定める特定指定工場の騒音測定の実務の結果である。前橋市と地域住民団体との交渉は近藤よしえ前橋市議が立ち合い、第三者の証明があることを追記する。

このように、前橋バイオマス燃料施設が、騒音基準値を超えていると訴えた申立人(一審原告、二審控訴人)の主張を一顧だにしないまま、「その他、控訴人は、原判決の事実認定等を種々論難するが、その主張するところを踏まえて本件記録を精査しても、原判決の結論を不当とする事情は認められない」旨、二審判決でも判示したが、大気汚染防止法と騒音規制法の解釈を誤ったものである。

(4) 関電工が計算した排ガス量は3万8483ノルマル立方メートルとした空気比1.3の根拠を検証しない行為は地方自治法第2条の解釈の誤り。

申立人は、排ガス量を計算している空気比に問題があり、前橋地裁にて再議論して頂きたいと主張した。被告は平成30年10月3日の前橋地裁にて求釈明にて「本訴訟の争点の審理に直接関連性がないとして釈明の必要がない」と断じ、根拠を示していない。一方、控訴人は科学的根拠に基づいた空気比を示し、排ガス量の計算値を示している。なお、詳細は控訴人準備書面(1)に記載している。

この計算値から水分量を考慮した群馬県の運用を採用しても環境アセスメントの実施基準4万ノルマル立方メートルを超過し、52,953ノルマル立方メートルであり、前橋バイオマス発電は条例違反している。環境アセスメントの条例を関電工の事業に運用規定を設定してまで便宜を与えたにも拘わらず、これを検証しない原判決、二審判決は地方自治法第2条の解釈の誤りであり公正な判決と言えない。

念のため、このことの証左として、次の例を挙げる。

平成30年10月3日付の被告被告第8準備書面で、被告である相手方は次のように主張した。

6 原告準備書面(9)第2-4項(「求釈明9について」)における求釈明について

(1) 求釈明事項

「・・・だが,メーカーに提出したサンプルの素性や量を明確にした上での試験結果,さらには,先行機の実績データや燃料の素性や条件,ボイラー性能などが明確にされなければ納得できるものではない。さらなる釈明を求めたい。」

(2) 被告の回答

空気比の値を「1.3」としたことについて,被告は,第6準備蓄面第2-2項(2)のとおり,木質バイオマス発電で使用される同種のボイラーにおける一般的な空気比として「1.0~l.5」とされていること(乙13)を挙げ,妥当である旨主張した。

これに対し,原告らは,「あれだけ水分最の多いチップを燃焼させるのだから,燃焼に必要な空気量は,1.5を遥かに超える可能性がある。」 などと反論するものの(原告準備書面(8)12頁),上記空気比の仮定値が不合理であることを示す具体的な現由を主張するものではない。この点,本訴訟の争点は,本件発電事業が条例アセスメントを実施していない違法の有無であり(争点1-(1)-イ),同事業に関する一切の情報を明らかにすることではない。

したがって,原告らが求める情報が本訴訟の争点の審理に直接関連性を有するものではない以上,釈明の必要性はない。

このことは行政の基本である説明責任を法廷において相手方が放棄したことの証左である。それを判決で指摘しないことは失当である。

(5) 温泉法の解釈の誤り

群馬県薬務課によれば、温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、温泉法に基づき事前に許可を受ける必要があり、今回は関電工関連会社が「工場の冷却水に使うため」としているが、掘削の目的をあらためて確認する必要があり、その結果によっては温泉の掘削許可申請をする必要があると明言している。また、ポンプなど動力装置を設置して温泉をくみ上げようとする場合にも、事前に許可を受ける必要があり、その他に温泉を採取する際にも、所定の手続きが必要となり、結果的に温泉が出てしまった場合、無許可でそのまま使用することはできないと薬務課ははっきりと説明している。

申立人が令和元年7月6日の準備書面(11)の4ページから5ページにかけて主張した通り、関電工関連会社が施設の冷却水として使用している地下水のメタケイ酸量が50mg/リットル以上であれば、これは温泉水であり、温泉法に基づく届出をしなければならないが、関電工関連会社はそれを怠り、無許可で温泉を搾取している。このことは、相手方が関電工関連会社の違法行為を黙認しているに他ならず、補助金の不正申請や不正流用に目をつぶり、環境アセスメント条例の運用で特例措置をあたえる相手方が、大企業重視の姿勢を一貫して取っていることを示している。

こうした違法行為を看過する判決は失当である。

(6) 群馬県北部・西部等の森林からの間伐材の搬出は放射性同位元素等に よる放射線障害の防止に関する法律による管理区域の解釈の誤り

関電工の親会社の東京電力が引き起こした未曽有の福島第一原発事故により大気中に放出された放射性物質が降り注いだ栃木県北部と群馬県北部・西部は大半の区域が1平方メートルあたり4万ベクレルを超えて汚染されてしまった。したがって、本来、これらの区域は放射線管理区域に指定されなければならない。そうすれば、これらの区域から汚染物質を持ち出す場合にはきちんと放射能を測定して管理しなければならないのは当然である。

ところが、関電工は、管理結果を公表しておらず、施設の入口にトラックスケールを設置して空間線量を測っているだけで、実効性がみられない。にもかかわらず相手方は何ら対応措置をとっていない。

この相手方の法令無視の姿勢は、次の事実からも明らかである。

平成30年6月に多くの市町村で野生のコシアブラ、タラの芽から食品の放射能規制基準(100㏃/㎏)を超えたため国より出荷制限指示が群馬県にされた。同年6月17日、BS NHKで放送された「被ばくの森2018」は福島第一原発由来の放射性物質が樹木を通して循環していることが見えて来たと報じた。

福島大学ウァシル・ヨシェン特任教授の調査で浪江町津島地区のヒノキの心材:14,085Bq/kg、辺材:22,426Bq/kgの放射性物質が確認されている。赤松は心材:521Bq/kg、辺材:3,235Bq/kgが検出されている。福島第一原発由来の放射性物質は森林の中で樹木を通して循環しているのである。このような森林から未利用材を集め、燃料とすること自体問題である。さらに、群馬県の未利用材の放射性物質の実態調査もせず、事業者に環境影響調査を不要とする特権を特例として与えた相手方は法令違反している。この事実を判決に反映しない原判決は失当である。

3 以上の事実によると,原判決は重要な法令の解釈を誤ったものであり,破棄されるべきである。

附 属 書 類

1 上告受理申立て理由書副本 7通

**********

■提出後、裁判所の外に出ると、さきほどの神奈川アスベスト訴訟の原告団が引き続き集会を開いていました。どうやら勝訴判決が出た後、まだ法廷では裁判長による判決内容の朗読が続いているようです。この裁判については、末尾の関連情報をご覧ください。

この裁判のように、前橋バイオマス訴訟についてもよい結果を期待したいものです。

■2016年7月15日に前橋地裁に提訴して以降、4年余りにわたって群馬県行政と係争を続けてきましたが、ようやく最終ステージを迎えました。司法が大企業の関連会社と癒着した行政に対して、毅然とした態度を示せるのかどうか、注目してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「神奈川アスベスト訴訟」

**********NHK 首都圏News Web 2020年08月28日18:53

アスベスト訴訟 2審も賠償命ず

建設現場でアスベストを吸い込んだ元作業員などが健康被害を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて国と一部の建材メーカーの責任を認め、あわせて9億円あまりの賠償を命じました。

神奈川県内の建設現場で働いていた元作業員や遺族あわせて64人は、アスベストを吸い込んで肺がんなどの病気になったとして賠償を求め、1審の横浜地方裁判所は平成29年、国と建材メーカー2社にあわせて3億円あまりの支払いを命じました。

28日の2審の判決で東京高等裁判所の村上正敏裁判長は「国は遅くとも昭和50年からは粉じんの吸い込みを防ぐ『保護具』の使用を義務づけるべきだった」として1審に続いて国の責任を認めました。

その上で、国に4億円あまりの賠償を命じ、建材メーカー3社にもおよそ5億6900万円の賠償を命じました。

また、個人で仕事を請け負っていたいわゆる一人親方の訴えは1審では退けられましたが、2審は国の責任を認めました。

弁護団によりますと、建設現場でのアスベスト被害をめぐる全国の裁判で国に賠償を命じる判決はこれで13件連続で、基金制度などの救済策を求める声が上がってます。

また最高裁判所は、一連の訴訟では初めて、ことし10月に双方の意見を聞く弁論を開くことにしていて、判断が注目されています。

判決後の会見で弁護団長の西村隆雄弁護士は、「1審で認められなかったいわゆる一人親方についても賠償が認められ、すばらしい判決を得ることができた。国は、原告勝訴の判決が続いていることを受け止め、被害者を救済する制度を早くつくってほしい」と訴えました。

原告の1人で、住宅の引き渡し前の清掃作業を請け負っていたいわゆる一人親方の望月道子さんは、「被害を受けた人たちの中には亡くなる人も多く、命を削る思いで裁判に臨んできた。原告全員が何らかの形で救済され、大変安堵した」と話していました。

厚生労働省は、「国の主張が一部認められなかったものと認識しています。判決内容を精査するとともに関係省庁と協議しつつ、対応を検討していきたい」とするコメントを出しました。

**********時事2020年08月28日19:34

国、建材3社に9億円賠償命令 石綿訴訟、一審より増額―東京高裁

↑建設アスベスト訴訟の判決で、東京高裁に向かう原告ら=28日午後、東京都千代田区↑

建材に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんなどを発症した元労働者や遺族ら計64人が国とメーカー43社に計約16億9700万円の損害賠償を求めた神奈川訴訟第2陣の控訴審判決が28日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は国とニチアス(東京都中央区)、ノザワ(神戸市)、エーアンドエーマテリアル(横浜市)の責任を認め、総額9億円余の支払いを命じた。

建設労働者の石綿訴訟では、各地で国の責任を認める判決が続き、原告勝訴は13回連続。

村上裁判長は、一審横浜地裁が認めなかった個人事業主の一人親方に対する賠償責任についても、「(国は)労働安全衛生法に基づく規制権限を行使すべき職務上の法的義務を負担する」と判断。賠償額を一審より増額した。

厚生労働省石綿対策室の話 判決内容を精査し、対応を検討したい。

**********弁護士ドットコム2020年8月28日19:51

建設アスベスト、控訴審で「全員勝利」 一人親方救済、新たに1社の責任も…神奈川2陣訴訟

↑「全員勝利」の旗を掲げる弁護士(2020年8月28日、東京高裁前、編集部撮影)↑

建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんや中皮腫などになったとして、神奈川県の労働者や遺族ら64人が国と建材メーカー43社に約17億円を求めた「首都圏建設アスベスト神奈川第2陣訴訟」の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は8月28日、国と3社に一審判決の約3倍となる計9億超の支払いを命じた。

一審判決では認められなかった一人親方らに対する国の責任が先行事件と同じように認められた。国との関係では全員勝訴となった。

建材メーカーとの関係では、一審よりも1社多い計3社の責任が認められ、原告64人中62人に対する賠償が命じられた。また、弁護団によると解体・改修工に対しても企業の責任が認められるのは初めてだという。

●高裁では「一人親方救済」「メーカー責任」増える

アスベストをめぐっては、健康への悪影響が指摘されながら、充分な安全管理が行われてこなかった。

裁判では大きく、(1)一人親方らについて、国の責任が認められるか、(2)建材メーカーの責任がどこまで認められるか、が争点になっていた。

一審判決では、雇用された労働者ではないことから、国の一人親方らに対する責任が認められなかった。これに対し、控訴審判決では、建設業界の「重層下請け構造」の実態などを踏まえ、労働安全衛生法の観点から国の責任が認められた。

同種の高裁判決は今回を含めて6つあるが、そのうち5つで一人親方に対する責任が認められたことになる。

また、建材メーカーにも、アスベストの危険性について、十分な警告表示を行っていなかったという問題があった。どこの建材が健康被害を生じさせたかの立証方法がポイントになっていたが、控訴審判決は、マーケットシェアなどからニチアス、ノザワに加えて新たにA&Aマテリアルの責任を認定した。

6つの高裁判決のうち、メーカーの責任を認めたのは今回で5回目。

●提訴しないでもいい救済制度を

同種の訴訟は、今回も含めて13個の地高裁判決が出ており、対象や期間に幅はあるものの、いずれも国の責任が認められている。

もっとも進んだ事件については、最高裁で10月に弁論が開かれる予定であり、近く統一的な判断が示される見通しだ。

ただ、今回の訴訟の被災者のうち大半が亡くなっているように、アスベストの健康被害は深刻。提訴しないと救済を受けられないとなると、被害者にとって大きな負担といえる。

判決後の会見で、原告団長の望月道子さんは、国に対して「謝罪と責任を果たしていただきたい」としたうえで、「被害者自ら訴訟をしなくても良いよう、(国と建設業者らの共同出資による)基金の創設に向けて頑張っていきたい」と話した。

**********神奈川新聞 2020年08月29日 05:00

石綿訴訟、一人親方への責任も認定 9億5千万円賠償命令 東京高裁

建設現場でのアスベスト(石綿)対策を国などが怠ったため肺がんや中皮腫になったとして、県内の建設労働者と遺族64人が国と建材メーカー43社に計約17億円の損害賠償を求めた「建設アスベスト神奈川第2陣訴訟」の判決が28日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は、国と新たに1社を加えたメーカー3社の賠償責任を認め、原告64人に計約9億5千万円の支払いを命じた。2017年10月の一審横浜地裁判決が、保護対象となる労働者に該当しないとしていた「一人親方」と呼ばれる個人事業主に対する国の責任も新たに認定し、賠償範囲を拡大した。

**********

そのため、地元住民の皆さんと相談の上、上告を決意し、7月6日に上告手続きを取ったところ、同9日に東京高裁第22民事部から上告提起通知書・上告受理申立て通知書が送られてきました。そして、本日、提出期限日の8月28日に東京高裁を訪れて、上告理由書と上告受理申立書の2件の書類を民事第22部に提出しました。

当日は、高崎発13:54の上越新幹線とき320号で東京駅に向かいました。14:44東京駅到着後、丸ノ内線に乗り換え霞ヶ関まで行き、裁判所には炎天下の15時05分頃到着しました。

なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。

○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html

○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html

○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html

○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html

○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html

○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html

〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html

○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html

○2019年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html

○2019年10月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3061.html

○2019年10月30日:【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟で原告住民全面敗訴判決!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3065.html

○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決のこれが全文!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3066.html

○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決から見える裁判官の一分(いちぶん)とは↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3067.html

○2019年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟一審敗訴を受け原告が控訴状提出!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3073.html

○2020年1月18日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日が3月9日14:30東京高裁424号法廷で開催↑

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3113.html

○2020年2月26日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日3月9日が迫り群馬県から控訴答弁書:

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3120.html

○2020年7月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月22日の控訴審敗訴判決により、7月6日最高裁に上告!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3178.html

○2020年8月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…なんと福島県でも除染を隠れ蓑にした木質バイオ発電計画が進行中↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3188.html

■地上に出ると、裁判所の前の歩道に大勢の人だかりが見えました。プラカードを見ると、神奈川アスベスト訴訟原告団及び支援者のかたがたでした。どうやら本日判決が言い渡されるようです。

人だかりの間を縫って裁判所に入りました。いつものように玄関先でアルコール消毒液を手に振りかけた後、荷物検査を通過し、エレベーターで15階に高裁第22民事部を目指しました。

受付で用件を告げると、書記官が直ぐに理解し、奥から分厚い裁判資料を持って来て、事件番号を照合し、添付された副本の部数が7部あることを確認すると、「確かにお預かりしました」と言い、理由書をファイルに綴じました。

8月28日の午後3時20分頃、東京高裁に提出した上告理由書の内容はそれぞれ次の通りです。

*****上告理由書*****ZIP ⇒ 20200828rioocixij.zip

令和2年(行サ)第67号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件

上 告 人 小川 賢

被上告人 群馬県知事 山本一太

上 告 理 由 書

令和2年8月28日

最高裁判所 御中

上告人 小 川 賢 印

頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

上 告 の 理 由

1 憲法解釈の誤り

(1)憲法25条

日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、(2)「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、規定している。これは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

それまで赤城山の麓で平穏な生活を享受していた国民・住民らが、とつぜん強大な企業の子会社による営利目的の為にはじめられたバイオマス発電事業により、健康で文化的な生活が乱され、すべての生活部面におけるメリットが奪われた。なぜならば、放射能で汚染された森林から伐採した樹木由来の木質チップを大量に集荷し、燃焼させることにより、濃縮された放射能が灰や、排ガスや排水、さらに粉塵のほか、チップを粉砕・脱水・運搬・燃焼するための設備から発する騒音や振動、臭気等を通じて、わずか150mの地点に済む住民への生活環境の保全にデメリットを与えている。

憲法に定めた国民の基本的な権利を担保するために、最小限の手段として設けられた環境アセスメントさえ行わず、東京電力の筆頭子会社の関電工主導による営利事業がなぜまかりとおるのか、これまでの原審、控訴審を通じて、裁判所はそうした見地からの判断を全く下さず、補助金の対象は前橋バイオマス燃料㈱であり、前橋バイオマス発電㈱とは別法人だから、国民の訴えは無効であるなどとする判断を司法が行ったとすれば、あまりにも憲法を無視しており、主権在民の国家とは到底言えない。

(2)憲法13条

さらに日本国憲法第13条には、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。このうち、幸福追求権は、東電の子会社のような強大な企業の利潤追求権よりも、決して劣ることはないはずである。本来、こうした企業VS住民の間に摩擦が生じた場合は、国や地方公共団体は、社会的弱者である一般国民・住民に対してより多くの配慮をすることが求められる。しかし、本事件においては、地方自治体である群馬県は、圧倒的に企業側(しかも原発事故の原因者である東京電力の子会社!)に配慮し、忖度し、企業側の都合のみを勘案し、以前から国民・県民・市民として納税義務を果たし、地元で営々と生活をしてきた住民側に対して裁判所はあまりにもひどい判決を言い渡した。

2 上告人の主張

たしかに、企業でも個人でも、活動する上にで、どうしても環境に対してはなんらかの影響を与えるものであるから、裁判所が、本事件で住民側が当初希望した絶対的な差止めを認めたくないのかもしれない。だからといって、控訴審で東京高裁から事前のアンケートが配られ、そこに上告人として「せめて環境アセスメントの実施を条件に和解に応じる用意がある」と記入した。なぜなら、住民側の最小限の生存権に配慮してほしい」と願ったからである。

人間社会ではつねに利害の適正な衡量が必要であり、裁判所はそのために和解を勧めると聞いている。しかし、東京高裁の裁判長は、結局、強大な企業側と、あまつさえ、その企業が群馬県にやってきて放射能汚染の拡大事業を迅速に推進できるよう加担する、行政として強大な権限を有する群馬県の言い分のみに耳を傾け、判決に反映させた。

原審の判決を言い渡した裁判長は、別訴(前橋地裁平成29年(行ウ)第8号)で、群馬県が社会参加費という税金に基づく交際費を使って、記者クラブと毎年1回、定時後に前橋市内の一流の宴会場を借り切り、県政懇談会と称して、その実、どんちゃん騒ぎをやっていた事件で、課長や課員まで参加して飲み食いしていた事実を把握し、県知事を相手取り、宴会参加職員の会費の返還を求める損害賠償請求を促して争っていた上告人に、和解を勧めたが、その際、概ね次のように語った。

「我々裁判官は陪席も含めて3名しかいない。かたや群馬県の職員は正規職員だけでも6千人を優に超える。したがって、3名で6000人余を相手にしているのも同然。行政を勝たせないと後の影響(たぶん自身の出世のことと思われる)が心配なので、いちおう調書で小川さんら市民オンブズマン群馬の言い分を明記するので、請求を自主的に取り下げてほしい」

上告人は「へえ、裁判官とはそのようなものか」とたまげたが、真剣なまなざしの裁判官の強い要請を受け入れ、「今回限り」ということで取り下げたことがある。

このことから、住民訴訟で、裁判所が行政の肩をなぜ持つのか、そのためになぜ住民訴訟で勝訴の確率が極めて低いのか、痛感させられたことは事実である。

しかし、そのような背景を以てしても、本事件では、あまりにも強大な企業と組んだ行政側に肩入れし過ぎた判決であることは明らかである。

業者の利潤追求による裨益効果と、国民の平穏で安全・安心な生活享受とを全く比較考量せず、しかも本来適用されるべき排ガス量4万ノルマル立法メートルという大気汚染防止法にも定めた規模要件を上回っているにもかかわらず、特例としてなんら意味のない水分量という曖昧な物差しを用いて、排ガス量の計算を意図的に操作することで、特定の業者の思惑を優先した行政の横暴さを裁判所が看過することはあってはならない。

上告人は、上記の業者の経済活動自由に基づく利潤追求欲求と、住民の生存活動における安心安全な生活享受欲求とを比較考量するための、環境アセスメントは少なくとも実施されるべきだと考えて、東京高裁に控訴した際にも、そうした配慮を裁判所にお願いした。せめて環境アセスメントを実施することにより、安心安全な住民の最小限の生存権が担保されることが、業者の利潤追求とのバランスにおいて、考慮されることが妥当な判断だと信じ、それを裁判所に期待したのであった。

生存権にも大きく関連する環境基本法においても、国・地方公共団体・事業者・国民(=住民)の責務として、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、環境基本計画や環境基準の策定などを規定している。国を構成する法人・個人として、業者と住民は少なくとも対等な立場であるはず。にもかかわらず、原判決、二審判決智、100%業者側に都合よく相手方行政たる群馬県は主張し、その極めて偏った主張を裁判所はすべて容認した一方で、上告人ら住民側の主張は、ただのひとつも判決の中で認められず、判決内容は不当としか言いようがない。

すくなくとも住民側の生存権に少しでも思いが至れば、条例に基づく環境アセスメントを実施させることが、公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たちの権利や自由を守る、大切な役割を担っているとされる裁判所の責務ではないか。

また、裁判所の中でも国会でつくられる法律が憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する役割を担っている最高裁判所においては、まさに、国民の生存権と幸福追求権の観点から、今回の極めて片務的な原審および控訴審判決を破棄するよう、賢明な判断をお願いしたい。

3 以上によると、原判決は違法であり、破棄されるべきものである。

附 属 書 類

1 上告理由書副本 7通

**********

■続いて、一緒に提出した上告受理申立て理由書の内容は次の通りです。

*****上告受理申立て理由書*****ZIP ⇒ rioocixij.zip

令和2年(行ノ)第69号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件

申 立 人 小川 賢

相 手 方 群馬県知事 山本一太

上 告 受 理 申 立 て 理 由 書

令和2年8月28日

最高裁判所 御中

申立人 小 川 賢 印

頭書の事件について,申立人は,次のとおり上告受理申立て理由を提出する。

上告受理申立ての理由

1 地方自治法第2条の次の各項の解釈の誤り

(1) 同条第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

(2) 同条第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

(3) 同条第17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

2 各種法令違反

(1) 大気汚染防止法施行規則の別表第6(法第16条関係)の四の解釈の誤り

原判決は、前橋バイオマス燃料施設が、騒音基準値を超えていると訴えた申立人(一審原告、二審控訴人)の主張を一顧だにしないまま、「その他、控訴人は、原判決の事実認定等を種々論難するが、その主張するところを踏まえて本件記録を精査しても、原判決の結論を不当とする事情は認められない」旨、二審判決でも判示したが、大気汚染防止法と騒音防止法の解釈を誤ったものである。理由は次の通り。

前橋バイオマス燃料(株)のチップ加工用建物は平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の支給を受けて建設されている。平成28年5月18日に前橋バイオマス燃料(株)及び前橋バイオマス発電(株)(以下「関電工関連会社」という)が前橋市・群馬県へ提出した前橋バイオマス環境配慮計画に「切削は、一般粉じんが飛散しにくい構造の燃料チップ製造所建屋内で行う。」と明記されている。なお、チップ加工用建物は環境配慮計画で「燃料チップ製造所」と記載されているため以下この名称を使用する。

しかしながら燃料チップ製造所内で切削を行うと騒音規制法の規制基準値55㏈を守ることが出来ないため、あろうことか関電工関連会社は平成30年8月頃、燃料チップ製造所の北側の建屋外(屋外)で切削を開始した。この建屋外でも平成30年9月7日、前橋市の立入騒音測定結果、規制基準値を超えていたため改善の指導が行われた(甲78号)。

同補助金で建設された燃料チップ製造所は、その目的を達成できないまま、建屋外でチップ切削を行っており、大気汚染防止法施行規則別表第6の四を遵守できておらず、結果としてチップ切削時の粉塵及び木材に含まれる放射性物資を大気中に放出している。この事実は近隣住民が動画で撮影しており、ゆるぎない真実である。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

(2) 群馬県補助金等に関する規則の解釈の誤り

1) 燃料チップ製造所の違反

上記(1)により、相手方(一審被告、二審被控訴人)は群馬県補助金等に関する規則(以下「補助金規則」という)の(関係者の責務)第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に自ら違反している。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

2) 木質バイオマス燃料を集積するための専用運搬車2台の違反

前橋バイオマス燃料(株)は平成28年度の林業・木材再生緊急対策事業として補助金14,700,000円の交付申請を行い前橋バイオマス発電(株)へ木質バイオマス燃料を集積するため専用運搬車2台を購入した。しかしながら、専用運搬車の1台(登録ナンバー:前橋は198)は週1回の頻度で木質バイオマス燃料を搬入しているものの、同じく登録ナンバー:No.199の専用搬入車は2年もその姿を見かけていない。

木質バイオマス燃料の運搬は主に横坂運輸の木質バイオマス専用車で2回/日以上搬入されている。この事実は前橋バイオマス発電(株)への木質バイオマス燃料専用運搬車として購入したにも関わらず利用していないか、他の事業に転用している可能性がある。

いずれにしても、被告は補助金規則の(関係者の責務)第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反しているのは明らかである。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。また、相手方は、税金その他の貴重な財源を投入したのだからどのように活用されているのか、調査して説明責任を果たす責務がある。

相手方の順法精神の欠如は著しいものがあり、施設周辺の地域住民が群馬県環境森林部林業振興課あてに、関電工関連会社の前橋バイオマス燃料㈱が保有する補助事業で整備した施設(機器類含む)について、平成30年7月19日付で公開質問状のかたちで問い合せをした。その結果、相手方は、同年8月3日付林新30260-10号で回答をよこした。その内容は「個別事業者の事業活動に関する情報となりますので、回答は差し控えさせていただきます。」であった。(公開質問状および回答は添付参照)

地域住民が、関電工関連会社による補助事業で整備した施設(機器類含む)の稼働状況、設置場所及び補助事業から逸脱した運用をしている可能性があるため、公開質問状で相手方に問い合せたにもかかわらず、こうした不誠実な回答は補助金規則(関係者の責務)第二条の二第2項に定めた「補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反する行為である。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

3) 関電工関連会社が自ら作った環境配慮計画の環境基本法違反

関電工関連会社は、平成28年5月18日付で前橋バイオマス環境配慮計画を自ら策定して相手方と前橋市に提出している。燃料チップ製造所(環境配慮計画に記載されている呼称)の操業時間は「月曜日~金曜日 午前8時~午後6時」と規定しているがプレス式脱水乾燥機は土曜日、日曜日も稼働している。移動式チッパ―は燃料チップ製造所建屋内で行うと規定しているが建屋外で稼働している。被告は補助金規則 関係者の責務第第二条の二で定めた「補助金補助金等に係る予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、他の規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」に違反している。よって、相手方は直ちに補助金の返還を関電工関連会社に求めなければならない。また、このことを看過した原判決は破棄されるべきである。

この他にも、補助金で調達したボルボ製大型トレーラーも利用頻度が少なく、もともと本事業で必要があったのかどうか疑わしく、当初から関電工関連会社が別の用途に使用することを念頭に、本事業に含めて補助金を不正流用したとみられる。

さらにあからさまに補助金を騙し取っているのは、プレス式脱水乾燥機である。これは関電工関連会社のもうひとつの出資者であるトーセンが自社開発したもので、単なる2000トン油圧プレスなので、せいぜい2000万円のものが、なんと2億5000万円で、関電工関連会社がメーカーの川崎油工から随契で購入した。おそらく巨額の技術料がメーカーからトーセンに支払われているはず。

(3) 騒音規制法の解釈の誤り

関電工子会社の前橋バイオマス発電㈱は、平成30年3月4日の営業運転開始以来、夜間の騒音が敷地境界で騒音規制法の規制基準値45dBを超過して違法操業をしており、未だに改善されずにいる。

この間、地域住民は何回も前橋市環境森林課に騒音測定の申請を行い、平成30年12月3日に前橋バイオマス発電㈱の敷地境界で前橋市の騒音測定が実施された。前橋バイオマス発電㈱は送風機が原動機出力7.5kW以上の送風機を設置しているため電気事業法・騒音規制法で定められた「特定指定工場」に該当する。

前橋市環境森林課は平成30年12月3日21時~翌朝6時まで1時間単位の騒音測定をした結果、いずれの時間帯も45㏈値を満足していないと判定した。明らかに前橋バイオマス発電(株)は営業運転開始以来、違法操業していた。

然しながら、前橋地裁の一審判決は令和元年10月31日の判決文34項7行から10行で「騒音規制法の基準値内となるように対策を行っていることが認められ、騒音規制法の違法操業状態であると認められず、原告らの上記主張は理由がないから採用できない。」としている。

騒音規制法の業務を唯一担当している前橋市環境森林課は令和元年5月に騒音測定を実施したがカエルの鳴き声で騒音測定できなかった。その後、令和元年10月31日の判決日まで一切の騒音測定を実施していない。従って「違法操業状態であるとは認められず」との判断は公正な判決と言えない。

前橋市環境森林課は同年11月21日に夜間の騒音測定を実施した。騒音のベース音の増加、ベルトコンベアの騒音(ギー音と呼称)、45㏈をはるかに超すスパイクが継続して測定されている。前橋バイオマス発電(株)の騒音規制法違反は前記した事実以外に平成30年3月の操業以来、同年6月、同年8月、及び令和2年2月27日に騒音規制値基準を超過する轟音が1時間以上も確認された為、令和2年2月27日の轟音については書類にて違法操業のクレームを申し入れた。前橋バイオマス発電所は原因と対策について書類を送付してきたが騒音「特定指定工場」の認識など皆無であり、自ら定めた環境配慮計画は機能していないと言える。(令和2年2月27日の騒音事件の原因と対策については、控訴審準備書面を参照)

申立人は騒音について、弁論において例えば次の通り主張した。

相手方(二審被控訴人)は、控訴答弁書の「18 同17項(その他,一審判決文で誤った解釈がなされた控訴人(一審原告)の主張)」の「(3)(3)(騒音の実態)」で、「原審は事実を証拠等により適切に認定しているから、控訴人の主張には理由がない」などと反論しているが、騒音の実態についての認識が完全に欠如している、として、申立人(二審控訴人)は、関電工が運用中の前橋バイオマス燃料・発電施設が発する騒音の実態について、事実の証拠にもとづき以下のとおり主張した。

1) 前橋バイオマス発電所からの騒音で生活環境が著しく阻害されている地域住民は騒音規制法違反で操業している苦情を前橋市へ平成31年3月25日に陳情している。(甲89号証)

この陳情に対して前橋市から平成31年4月10日付で「このため、事業者に対して敷地境界で規制基準超過していることを伝え、発生音の改善について行政指導を行いました。今後は事業者に対し対応状況について確認していきたいと考えています。」との回答を頂いた。(甲78)

2) 前橋市は対応状況の確認として令和元年5月16日、5月22日に敷地境界で騒音測定を実施した。16日は降雨、17日はカエルの鳴き声等により評価できなかった。しかし、スパイク音はグラフより確認出来る。(甲90号証)

令和2年5月16日以降、令和元年10月31日判決言渡日までに前橋市の騒音測定は一切、実施されていない。従って令和元年10月31日原審は騒音の事実を適切に認定しているとは言えず失当である。

3) 前橋市は同年11月18日に改善確認のため騒音測定を実施した。しかし、18日は一時降雨があったため21日を追加測定した。一時間単位の騒音グラフによるとスパイク音のみならず、ギー音、ベース音の増加が両日とも顕著に確認されている。(甲91号証)

前橋バイオマス発電の操業開始以来、騒音改善されておらず、現在まで続いている事実は地域住民の生活環境が著しく阻害されていることを証明している。

4) 前橋市は平成30年12月3日と令和元年11月18日、21日の午後9時から10時までの騒音値グラフを令和2年1月15日に開示した。このグラフによると平成30年12月3日と令和元年11月18日、21日の騒音値は是正されているどころかベース騒音も増加していることが明確となった。(甲92号証)

5) 甲90号証~甲92号証は前橋バイオマス燃料・前橋バイオマス発電所による住環境被害を受けている住民団体が前橋市への苦情申入れにより、騒音規制法で定める特定指定工場の騒音測定の実務の結果である。前橋市と地域住民団体との交渉は近藤よしえ前橋市議が立ち合い、第三者の証明があることを追記する。

このように、前橋バイオマス燃料施設が、騒音基準値を超えていると訴えた申立人(一審原告、二審控訴人)の主張を一顧だにしないまま、「その他、控訴人は、原判決の事実認定等を種々論難するが、その主張するところを踏まえて本件記録を精査しても、原判決の結論を不当とする事情は認められない」旨、二審判決でも判示したが、大気汚染防止法と騒音規制法の解釈を誤ったものである。

(4) 関電工が計算した排ガス量は3万8483ノルマル立方メートルとした空気比1.3の根拠を検証しない行為は地方自治法第2条の解釈の誤り。

申立人は、排ガス量を計算している空気比に問題があり、前橋地裁にて再議論して頂きたいと主張した。被告は平成30年10月3日の前橋地裁にて求釈明にて「本訴訟の争点の審理に直接関連性がないとして釈明の必要がない」と断じ、根拠を示していない。一方、控訴人は科学的根拠に基づいた空気比を示し、排ガス量の計算値を示している。なお、詳細は控訴人準備書面(1)に記載している。

この計算値から水分量を考慮した群馬県の運用を採用しても環境アセスメントの実施基準4万ノルマル立方メートルを超過し、52,953ノルマル立方メートルであり、前橋バイオマス発電は条例違反している。環境アセスメントの条例を関電工の事業に運用規定を設定してまで便宜を与えたにも拘わらず、これを検証しない原判決、二審判決は地方自治法第2条の解釈の誤りであり公正な判決と言えない。

念のため、このことの証左として、次の例を挙げる。

平成30年10月3日付の被告被告第8準備書面で、被告である相手方は次のように主張した。

6 原告準備書面(9)第2-4項(「求釈明9について」)における求釈明について

(1) 求釈明事項

「・・・だが,メーカーに提出したサンプルの素性や量を明確にした上での試験結果,さらには,先行機の実績データや燃料の素性や条件,ボイラー性能などが明確にされなければ納得できるものではない。さらなる釈明を求めたい。」

(2) 被告の回答

空気比の値を「1.3」としたことについて,被告は,第6準備蓄面第2-2項(2)のとおり,木質バイオマス発電で使用される同種のボイラーにおける一般的な空気比として「1.0~l.5」とされていること(乙13)を挙げ,妥当である旨主張した。

これに対し,原告らは,「あれだけ水分最の多いチップを燃焼させるのだから,燃焼に必要な空気量は,1.5を遥かに超える可能性がある。」 などと反論するものの(原告準備書面(8)12頁),上記空気比の仮定値が不合理であることを示す具体的な現由を主張するものではない。この点,本訴訟の争点は,本件発電事業が条例アセスメントを実施していない違法の有無であり(争点1-(1)-イ),同事業に関する一切の情報を明らかにすることではない。

したがって,原告らが求める情報が本訴訟の争点の審理に直接関連性を有するものではない以上,釈明の必要性はない。

このことは行政の基本である説明責任を法廷において相手方が放棄したことの証左である。それを判決で指摘しないことは失当である。

(5) 温泉法の解釈の誤り

群馬県薬務課によれば、温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、温泉法に基づき事前に許可を受ける必要があり、今回は関電工関連会社が「工場の冷却水に使うため」としているが、掘削の目的をあらためて確認する必要があり、その結果によっては温泉の掘削許可申請をする必要があると明言している。また、ポンプなど動力装置を設置して温泉をくみ上げようとする場合にも、事前に許可を受ける必要があり、その他に温泉を採取する際にも、所定の手続きが必要となり、結果的に温泉が出てしまった場合、無許可でそのまま使用することはできないと薬務課ははっきりと説明している。

申立人が令和元年7月6日の準備書面(11)の4ページから5ページにかけて主張した通り、関電工関連会社が施設の冷却水として使用している地下水のメタケイ酸量が50mg/リットル以上であれば、これは温泉水であり、温泉法に基づく届出をしなければならないが、関電工関連会社はそれを怠り、無許可で温泉を搾取している。このことは、相手方が関電工関連会社の違法行為を黙認しているに他ならず、補助金の不正申請や不正流用に目をつぶり、環境アセスメント条例の運用で特例措置をあたえる相手方が、大企業重視の姿勢を一貫して取っていることを示している。

こうした違法行為を看過する判決は失当である。

(6) 群馬県北部・西部等の森林からの間伐材の搬出は放射性同位元素等に よる放射線障害の防止に関する法律による管理区域の解釈の誤り

関電工の親会社の東京電力が引き起こした未曽有の福島第一原発事故により大気中に放出された放射性物質が降り注いだ栃木県北部と群馬県北部・西部は大半の区域が1平方メートルあたり4万ベクレルを超えて汚染されてしまった。したがって、本来、これらの区域は放射線管理区域に指定されなければならない。そうすれば、これらの区域から汚染物質を持ち出す場合にはきちんと放射能を測定して管理しなければならないのは当然である。

ところが、関電工は、管理結果を公表しておらず、施設の入口にトラックスケールを設置して空間線量を測っているだけで、実効性がみられない。にもかかわらず相手方は何ら対応措置をとっていない。

この相手方の法令無視の姿勢は、次の事実からも明らかである。

平成30年6月に多くの市町村で野生のコシアブラ、タラの芽から食品の放射能規制基準(100㏃/㎏)を超えたため国より出荷制限指示が群馬県にされた。同年6月17日、BS NHKで放送された「被ばくの森2018」は福島第一原発由来の放射性物質が樹木を通して循環していることが見えて来たと報じた。

福島大学ウァシル・ヨシェン特任教授の調査で浪江町津島地区のヒノキの心材:14,085Bq/kg、辺材:22,426Bq/kgの放射性物質が確認されている。赤松は心材:521Bq/kg、辺材:3,235Bq/kgが検出されている。福島第一原発由来の放射性物質は森林の中で樹木を通して循環しているのである。このような森林から未利用材を集め、燃料とすること自体問題である。さらに、群馬県の未利用材の放射性物質の実態調査もせず、事業者に環境影響調査を不要とする特権を特例として与えた相手方は法令違反している。この事実を判決に反映しない原判決は失当である。

3 以上の事実によると,原判決は重要な法令の解釈を誤ったものであり,破棄されるべきである。

附 属 書 類

1 上告受理申立て理由書副本 7通

**********

■提出後、裁判所の外に出ると、さきほどの神奈川アスベスト訴訟の原告団が引き続き集会を開いていました。どうやら勝訴判決が出た後、まだ法廷では裁判長による判決内容の朗読が続いているようです。この裁判については、末尾の関連情報をご覧ください。

この裁判のように、前橋バイオマス訴訟についてもよい結果を期待したいものです。

■2016年7月15日に前橋地裁に提訴して以降、4年余りにわたって群馬県行政と係争を続けてきましたが、ようやく最終ステージを迎えました。司法が大企業の関連会社と癒着した行政に対して、毅然とした態度を示せるのかどうか、注目してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「神奈川アスベスト訴訟」

**********NHK 首都圏News Web 2020年08月28日18:53

アスベスト訴訟 2審も賠償命ず

建設現場でアスベストを吸い込んだ元作業員などが健康被害を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて国と一部の建材メーカーの責任を認め、あわせて9億円あまりの賠償を命じました。

神奈川県内の建設現場で働いていた元作業員や遺族あわせて64人は、アスベストを吸い込んで肺がんなどの病気になったとして賠償を求め、1審の横浜地方裁判所は平成29年、国と建材メーカー2社にあわせて3億円あまりの支払いを命じました。

28日の2審の判決で東京高等裁判所の村上正敏裁判長は「国は遅くとも昭和50年からは粉じんの吸い込みを防ぐ『保護具』の使用を義務づけるべきだった」として1審に続いて国の責任を認めました。

その上で、国に4億円あまりの賠償を命じ、建材メーカー3社にもおよそ5億6900万円の賠償を命じました。

また、個人で仕事を請け負っていたいわゆる一人親方の訴えは1審では退けられましたが、2審は国の責任を認めました。

弁護団によりますと、建設現場でのアスベスト被害をめぐる全国の裁判で国に賠償を命じる判決はこれで13件連続で、基金制度などの救済策を求める声が上がってます。

また最高裁判所は、一連の訴訟では初めて、ことし10月に双方の意見を聞く弁論を開くことにしていて、判断が注目されています。

判決後の会見で弁護団長の西村隆雄弁護士は、「1審で認められなかったいわゆる一人親方についても賠償が認められ、すばらしい判決を得ることができた。国は、原告勝訴の判決が続いていることを受け止め、被害者を救済する制度を早くつくってほしい」と訴えました。

原告の1人で、住宅の引き渡し前の清掃作業を請け負っていたいわゆる一人親方の望月道子さんは、「被害を受けた人たちの中には亡くなる人も多く、命を削る思いで裁判に臨んできた。原告全員が何らかの形で救済され、大変安堵した」と話していました。

厚生労働省は、「国の主張が一部認められなかったものと認識しています。判決内容を精査するとともに関係省庁と協議しつつ、対応を検討していきたい」とするコメントを出しました。

**********時事2020年08月28日19:34

国、建材3社に9億円賠償命令 石綿訴訟、一審より増額―東京高裁

↑建設アスベスト訴訟の判決で、東京高裁に向かう原告ら=28日午後、東京都千代田区↑

建材に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんなどを発症した元労働者や遺族ら計64人が国とメーカー43社に計約16億9700万円の損害賠償を求めた神奈川訴訟第2陣の控訴審判決が28日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は国とニチアス(東京都中央区)、ノザワ(神戸市)、エーアンドエーマテリアル(横浜市)の責任を認め、総額9億円余の支払いを命じた。

建設労働者の石綿訴訟では、各地で国の責任を認める判決が続き、原告勝訴は13回連続。

村上裁判長は、一審横浜地裁が認めなかった個人事業主の一人親方に対する賠償責任についても、「(国は)労働安全衛生法に基づく規制権限を行使すべき職務上の法的義務を負担する」と判断。賠償額を一審より増額した。

厚生労働省石綿対策室の話 判決内容を精査し、対応を検討したい。

**********弁護士ドットコム2020年8月28日19:51

建設アスベスト、控訴審で「全員勝利」 一人親方救済、新たに1社の責任も…神奈川2陣訴訟

↑「全員勝利」の旗を掲げる弁護士(2020年8月28日、東京高裁前、編集部撮影)↑

建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんや中皮腫などになったとして、神奈川県の労働者や遺族ら64人が国と建材メーカー43社に約17億円を求めた「首都圏建設アスベスト神奈川第2陣訴訟」の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は8月28日、国と3社に一審判決の約3倍となる計9億超の支払いを命じた。

一審判決では認められなかった一人親方らに対する国の責任が先行事件と同じように認められた。国との関係では全員勝訴となった。

建材メーカーとの関係では、一審よりも1社多い計3社の責任が認められ、原告64人中62人に対する賠償が命じられた。また、弁護団によると解体・改修工に対しても企業の責任が認められるのは初めてだという。

●高裁では「一人親方救済」「メーカー責任」増える

アスベストをめぐっては、健康への悪影響が指摘されながら、充分な安全管理が行われてこなかった。

裁判では大きく、(1)一人親方らについて、国の責任が認められるか、(2)建材メーカーの責任がどこまで認められるか、が争点になっていた。

一審判決では、雇用された労働者ではないことから、国の一人親方らに対する責任が認められなかった。これに対し、控訴審判決では、建設業界の「重層下請け構造」の実態などを踏まえ、労働安全衛生法の観点から国の責任が認められた。

同種の高裁判決は今回を含めて6つあるが、そのうち5つで一人親方に対する責任が認められたことになる。

また、建材メーカーにも、アスベストの危険性について、十分な警告表示を行っていなかったという問題があった。どこの建材が健康被害を生じさせたかの立証方法がポイントになっていたが、控訴審判決は、マーケットシェアなどからニチアス、ノザワに加えて新たにA&Aマテリアルの責任を認定した。

6つの高裁判決のうち、メーカーの責任を認めたのは今回で5回目。

●提訴しないでもいい救済制度を

同種の訴訟は、今回も含めて13個の地高裁判決が出ており、対象や期間に幅はあるものの、いずれも国の責任が認められている。

もっとも進んだ事件については、最高裁で10月に弁論が開かれる予定であり、近く統一的な判断が示される見通しだ。

ただ、今回の訴訟の被災者のうち大半が亡くなっているように、アスベストの健康被害は深刻。提訴しないと救済を受けられないとなると、被害者にとって大きな負担といえる。

判決後の会見で、原告団長の望月道子さんは、国に対して「謝罪と責任を果たしていただきたい」としたうえで、「被害者自ら訴訟をしなくても良いよう、(国と建設業者らの共同出資による)基金の創設に向けて頑張っていきたい」と話した。

**********神奈川新聞 2020年08月29日 05:00

石綿訴訟、一人親方への責任も認定 9億5千万円賠償命令 東京高裁

建設現場でのアスベスト(石綿)対策を国などが怠ったため肺がんや中皮腫になったとして、県内の建設労働者と遺族64人が国と建材メーカー43社に計約17億円の損害賠償を求めた「建設アスベスト神奈川第2陣訴訟」の判決が28日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は、国と新たに1社を加えたメーカー3社の賠償責任を認め、原告64人に計約9億5千万円の支払いを命じた。2017年10月の一審横浜地裁判決が、保護対象となる労働者に該当しないとしていた「一人親方」と呼ばれる個人事業主に対する国の責任も新たに認定し、賠償範囲を拡大した。

**********