■高崎市の若宮苑を巡るケアプランの偽造を端緒とした補助金の不正給付を巡り、当会会員が高崎市を相手取って足掛け4年間にわたり係争を続けております。一審では2018年11月7日(水)に前橋地裁21号法廷で、渡邉和義裁判長から原告当会会員に全面敗訴の判決が下され、東京高裁で控訴審を係争するも敗訴したため、現在最高裁に上告中です。この事件の端緒となったのが、若宮苑の偽造書類に記されていた偽物のサインですが、これを書いた容疑者が若宮苑の栄養士であることから、当会会員は、栄養士法に基づき、栄養士免許登録管理をしている群馬県に、2019年8月15日付で上申書を提出して、免許取消を申し出ています。次のブログ記事を参照ください。

○2019年10月27日:高崎市若宮苑のケアプランに係る印章偽造容疑で栄養士免許取消の相談を受けた弁護士の引け腰↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3064.html

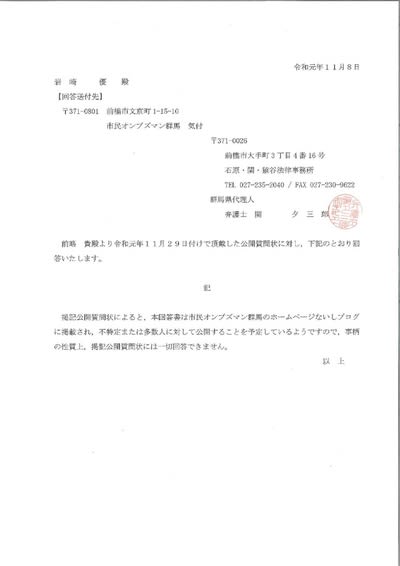

そうした最中、突然、当会事務局に、群馬県顧問弁護士が所属する法律事務所から次の文書が郵送されてきました。

↑当会事務局に届いた封書。↑

封を開けてみると次の内容の文書が入っていました。

*****公開質問への回答拒否状*****ZIP ⇒ 20191111oym.zip

令和元年11月9日

岩 崎 優 殿

【回答送付先】

〒371-0801 前橋市文京町1-15-10

市民オンブズマン群馬 気付

〒371-0026

前橋市大手町3丁目4番16号

石原・関・猿谷法律事務所

TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

群馬県代理人

弁護士 関 夕 三 郎

前略 貴殿より令和元年11月29日付けで頂戴した公開質問状に対し,下記のとおり回答いたします。

記

掲記公開質問状によると,本回答書は市民オンブズマン群馬のホームページないしブログに掲載され,不特定または多数人に対して公開することを予定しているようですので,事柄の性質上,掲記公開質問状には一切回答できません。

以 上

**********

■これをみた当会の事務局長は、「ん?」と首をひねりました。11月9日付の書面なのに「11月29日付けで頂戴した公開質問状に対し・・・」とあったからです。読み返して見ると、どうやら、「10月29日」の間違いのようです。そして、思わずつぶやきました。「弁護士なのに、弛んでいるなあ」と。

調べてみると、当会会員が10月29日付で群馬県知事(実施機関:健康福祉部保健予防課健康増進・食育推進係)あてに、出状した公開質問状であることが判明しました。

*****公開質問状*****ZIP ⇒ 201920291jp13.zip

201920292jp46.zip

令和元年10月29日

〒370-8570

群馬県前橋市大手町1-1-1

群馬県知事 山本一太 殿

(実施機関:健康福祉部 保健予防課 健康増進・食育推進係

ご担当者:次長 野村孝昭 殿(027-226-2601)

係長 齊藤朋子 殿)

CC:厚生労働大臣 加藤勝信 殿

質 問 者:〒370-0883

群馬県高崎市剣崎町906番地

岩 崎 優

携帯:090-9839-8702

支援団体:〒371-0801

前橋市文京町一丁目15-10

市民オンブズマン群馬

代表 小 川 賢

携帯:090-5302-8312

公 開 質 問 状

件名:「介護老人保健施設・若宮苑」に勤務する「指出直美管理栄養士」が入所者の「栄養計画書」を「文書偽造」した事件に関する調査状況について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、県民の生活向上のため、各政策分野において、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。

さて、周知の通り、質問者の母(86歳・要介護4)が、若宮苑に入所した際に、指出直美管理栄養士により、平成27年7月1日及び、平成27年9月22日の2度にわたり、栄養計画書の利用者家族同意欄に勝手に印章が記され、文書偽造されるという事件が起き、質問者および支援団体は、8月15日付で上申書と題して、行政手続法に基づく申出を行いました。

現在、この件について、群馬県は顧問弁護士に相談しているようですが、貴殿に直接お聞きして確かめたいことがございます。そこで本状をお送りしますので、栄養士法に基づき、若宮苑に勤務する指出直美の栄養士免許の取り消し及び名簿登録抹消のための速やかな行政処分に向けた調査状況について、率直な回答を要請します。

若宮苑の矢島祥吉理事長は、「公益社団法人 群馬県老人保健施設協会の代表」を務めており、行政への影響力が強いことが伺えますが、これに忖度することなく、栄養士の免許登録等を所管するお立場から、指出直美の文書偽造の行為に関する処分にむけた対応について、都度説明責任を果たして頂きますよう茲許お願い申し上げます。

本件に関して質問者は、令和元年8月15日に、市民オンブズマン群馬代表の小川賢氏らと群馬県庁を訪問し、指出直美が作成した「栄養計画書」の印章偽造を手段とする私文書偽造事件に関する証拠物を次のとおり提出いたしました。

≪証拠資料の提出≫

証拠1:偽造と鑑定された筆跡鑑定書(東京筆跡印鑑鑑定所 鑑定人/川野一吉)

証拠2:判決文(前橋地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官/渡邉和義)

証拠3:栄養士法(昭和22年 法律第245号)

証拠4:苦情申立についての確認結果(作成者:高崎市長寿社会課/坂口係長)

証拠5:調査・報告依頼に対する報告(報告者:医療法人十薬会/理事長 矢島祥吉)

質問者は、上記の「栄養計画書の偽造」に関する証拠資料を提示しつつ、群馬県庁の栄養士の免許登録等を所管する野村孝昭次長らご担当者の皆さんに、次の説明をさせて頂きました。

記

・質問者の母が若宮苑に入所した際に、若宮苑の栄養士の指出直美が栄養計画書を作成しました。

・その際、若宮苑の栄養士が、栄養計画書の利用者家族同意欄の「岩崎優」名義の署名を印章偽造の手段で文書偽造しました。

・その偽造文書を高崎市に提出した若宮苑は、高崎市から栄養マネジメント加算の支払いを不正に受領しました。

・そのため、若宮苑が不正に受領した栄養マネジメント加算の返還を行わせる必要があると考えた質問者(岩崎優)は、当該署名が偽造であると鑑定された筆跡鑑定書を高崎市に提出しました(証拠1)。

・すると、平成27年12月21日に、高崎市長寿社会課坂口係長、指導監査課久保田、介護保険課関らが、若宮苑に出向き、栄養士の指出直美に聞き取り調査を行いました。

・その結果、以下のとおり、証言を得ました(証拠4)。

≪以下、指出直美の証言はじめ≫

H27.12.21若宮苑の指出栄養士に聞き取り、息子である岩崎優さんにサインをいただい

ているとの証言有。(同意の場所、時刻等は詳細不明)(高崎市ではサインの真偽は確認できない。) (証拠4)

≪以上、指出直美の証言おわり≫

さらに、平成28年3月16日付で、若宮苑の矢島祥吉理事長は、高崎市長に対して、次のとおり、報告しています(証拠5)。

≪以下、矢島祥吉理事長の報告はじめ≫

岩崎優の同意日は、H27年7月1日であり、栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行った。

岩崎優の同意日は、H27年9月22日であり、栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行った。

≪以上、矢島祥吉理事長の報告おわり≫

・上記のとおり、指出直美は「息子である岩崎優さんにサインをいただいている。」と、高崎市に対し、証言しました(証拠4)。

・さらに、矢島祥吉理事長に至っては、「フロアの椅子で、指出直美管理栄養士が、岩崎優に対し、栄養計画書の説明を行い、同意のサインをもらった。」ことを高崎市長に対し報告しています(証拠5)。

・しかし、これら両名の証言や報告には裏付けとなるものが何もありません。

・他方、質問者(岩崎優)は、「指出直美の証言」及び「矢島祥吉理事長の報告」が、虚偽であることの証拠として、偽造と鑑定された筆跡鑑定書(証拠1)を提出しました。

・その上で、「同意のサインは偽造であること。」を群馬県庁の栄養士等を所管する野村次長と斎藤朋子係長に対し、報告しました。

以上の経緯を踏まえた上で、次の質問があります。

【質問1】指出直美が作成した栄養計画書の利用者家族同意欄の署名は、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受けた「川野一吉鑑定人」が鑑定した結果「偽造」と鑑定されました。質問者が8月15日に貴殿に提供した筆跡鑑定書(証拠1)を、貴殿はその後、どのように活用しましたか?

【質問2】質問者が貴殿に提供した「筆跡鑑定書(証拠1)」の内容を読まれて、貴殿は、若宮苑の指出直美が作成した栄養計画書に関しては、文書偽造の犯罪の疑いがあると思料しましたか?

【質問3】上記の「指出直美の証言(証拠4)」は、単なる証言であり、何の証拠もありません。さらに、「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」においても、何の法的根拠もありません。

一方で、質問者は全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受けている「川野一吉鑑定人」に依頼して作成した「偽造と鑑定した筆跡鑑定書」を貴殿に提供し、指出直美と矢島祥吉の証言によって着せられた濡れ衣(文書偽造は質問者の自作自演ではないか?という疑念)を晴らすため、身の潔白を示しました。

質問者が提供した「筆跡鑑定書(証拠1)」と、「若宮苑の虚偽報告(証拠4、5)」のどちらが信用に足るとお考えですか?

【質問4】質問者は、栄養計画書のサインは偽造された文書であることを、筆跡鑑定書の提出をもって証明しました。

これに対して若宮苑側は、「岩崎優(質問者)が、サインをした」ことを示す確かな証拠(たとえば監視ビデオカメラの映像や、別の筆跡鑑定書など)を、貴殿の調査の過程で、貴殿に提出したのでしょうか?

【質問5】仮に、そのような提出物があった場合は、若宮苑側に対する名誉棄損、及び、群馬県庁に対する虚偽報告等の罪で、質問者(岩崎優)を訴えるお覚悟はございますか?

【質問6】質問者が提出した筆跡鑑定書を貴殿が信用できない場合は、御庁において然るべき鑑定人を選任されることも検討されていますか?

【質問7】貴殿が選任した鑑定人による筆跡鑑定を行い、質問者(岩崎優)の身の潔白が証明できるか否か、延いては「指出直美の証言(証拠4)」及び「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」が虚偽であることを証明できるか否か、いずれにしても、その結果が出たら、群馬県HPにおいて公表していただけますか?

質問は以上です。

ここで質問者は最後にもう一度宣明します。

質問者は若宮苑の指出直美が作成した栄養計画書に署名した事実はありません。

質問者が選定した鑑定人が作成した筆跡鑑定書でも示されているように、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、質問者本人(岩崎優)の署名を真似ようとした形跡は明らかです。

質問者が選任した川野一吉鑑定人は、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受ける鑑定人ですが、その筆跡鑑定結果において、同署名の筆跡は、「岩崎優」本人の筆跡ではないことが結論付けられています(証拠1)。

群馬県の顧問弁護士の見解も同様だと思いますが、栄養計画書の利用者家族同意欄を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造、同行使罪(刑法159条、161条)に該当し、違法です。

質問者は貴殿に対し、順法精神に基づいた対応をお願いする次第でありますが、厚生労働省老健局介護保険計画課長におかれましても、行政のコンプライアンス意識徹底の重要性の観点から、各都道府県知事に対し、下記の通達がなされています。

記

老介発0829第1号

平成26年8月29日

各都道府県介護保険担当部(局)長殿

厚生労働省老健局介護保険計画課長

「第3期介護給付適正化計画」に関する指針について

(3)事業の推進方策

①指導監督との連携

1) 指導監督との情報共有

指導監督事務においては、苦情・告発等により提供された情報等に基づき、対象となる個々の事業者に対する指導や不正請求等に対する監査を実施することになるが、合わせて、積極的に適正化システムの情報を活用し、保険者における効率的な指導監督体制の更なる充実を図る。

その際に、指導監督事務において対象となった事業者及び適正化事業において抽出された事業者の情報については、保険者内において相互に情報共有を図る。

2) 苦情・告発・通報情報の適切な把握及び分析

介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情も含めて、保険者、都道府県又は国保連に寄せられた事業者に関する不適切なサービス提供、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指導監督を実施する。

4) 受給者等から提供された情報の活用

適正化事業を進める中で、受給者等から寄せられた架空請求、過剰請求等の

不正請求等の情報に基づき、都道府県と合同又は保険者自ら監査を実施する。

平成18年8月1日(火)~2日(水)

厚生労働省老健局

全国介護保険指導監査 担当課長会議資料(第2分冊)

(4) 刑事告発等

指導や監査において虚偽の答弁、妨害や検査忌避を行う悪質な者については介護保険法等に基づく罰則規定の適用、犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発等についても検討願いたい。

ご如才なきことながら貴殿におかれましては、上記記載の厚生労働省からの通達を念頭に置き、質問者(岩崎優)からの通報情報の適切な把握及び分析を行い、介護老人保健施設 若宮苑に対する指導監督を実施して頂くことを強くお願いいたします。

なぜなら、我が国の社会経済において、高齢化対策は喫緊の課題であり、今後、更に高齢化が進行していくことは、もはや避けることのできない現実であるためです。

高齢化の進行に伴い、介護保険の介護給付はさらに増大の一途を辿ることでしょう。一方で巷間報道されているとおり、事業者のモラルハザードによる介護報酬の不正請求は後を絶たず、これら不正請求を防止する必要性は、今後益々重要となっていくことは明らかです。

そのためには、不正請求を行った事業者に対する、許可・指定の取り消し、停止等の行政処分に加え、不正請求によって得た利益を返還させるという毅然とした対応を行い、もって、不正請求の予防を図ることが不可欠であると思料します。

また、栄養士法第3条2項の定めは、『前号に規定する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者』に対し、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある、と規定しています。仮に指出直美自らが偽造した証拠がないとした場合であっても、指出直美は高崎市の聞き取り調査において、「息子である岩崎優さんからサインをいただいている。」との証言(証言4)をしたのです。

さらに、矢島祥吉理事長においても、「栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、岩崎優が同意のサインをした(証拠5)。」などと、高崎市長に対し報告書を提出したのです。しかし、これらは虚偽であることは、質問者が選任した川野一吉鑑定人による筆跡鑑定書が証明しています。

これをもってしても、「指出直美の証言(証拠4)」や「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」は、明らかに行政庁に対する「不正の行為」であると言わざるを得ません。

つきましては、上記質問事項に対する回答を、令和元年11月12日(火)限り、必着で下記宛てに、郵送にてお願い申し上げます。

なお、この公開質問状をはじめ、貴殿から回答をいただける場合、あるいは万が一いただけなかった場合を含め、本件質問と回答にかかる経緯と結果についても当会のホームページないしブログにて、ひろく公開・公表してまいりますので、あらかじめご理解くださるようお願い申し上げます。

〒371-0801 前橋市文京町一丁目15-10

市民オンブズマン群馬

代表 小 川 賢

以上

**********

■このように、群馬県の顧問弁護士から、11月9日付で回答が寄せられたものですが、その中身たるや、およそ弁護士とは思えない誠意の欠如もさりながら、対象となる公開質問状の日付を1か月後送りとしたものとなっており、本当に群馬県が依頼した顧問弁護士なのだろうか、と疑問符がつくかたちとなっています。

しかも、日付が11月9日(土)となっており、所属する弁護士事務所のHPには、営業日時について「土日祝日、年末年始を除く午前9時〜午後5時」との表示があることから、休みの日に出勤して作成したことが分かります。

※参考URL:石原・関・猿谷 法律事務所(群馬県前橋市) 多様なニーズに的確に対応できる法律事務所を目指して ⇒ eejqnosljyimw.zip

あまりにも案件を抱えすぎて、日にちを間違えてしまったのでしょうか。あるいは、アルバイトの職員に指示して、出勤させて代筆をさせたのでしょうか。いずれにしても、お粗末な話です。

■しかも、文書偽造という重大な事件にもかかわらず、その真相解明について、終始必要性を投げかけ続けている当会会員の切実な公開質問状に対して、「市民オンブズマン群馬のホームページないしブログに掲載され,不特定または多数人に対して公開することを予定しているようですので,事柄の性質上,掲記公開質問状には一切回答できません。」と、木で鼻を括った対応を平然と取るのですから、呆れて果ててしまいます。

また、このような人物を顧問弁護士として、見境なく依頼する行政の姿勢も問われるべきです。きちんとした対応をするために、弁護士を起用するならまだしも、このような行政の説明責任を放棄する回答をするのに、なぜわざわざ報酬を支払って弁護士に代弁させる必要があるのでしょうか。

これこそ、税の無駄遣いの典型の一例です。しかるべき対応措置を検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

○2019年10月27日:高崎市若宮苑のケアプランに係る印章偽造容疑で栄養士免許取消の相談を受けた弁護士の引け腰↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3064.html

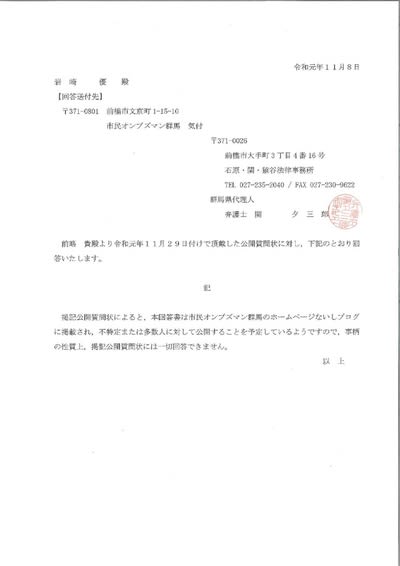

そうした最中、突然、当会事務局に、群馬県顧問弁護士が所属する法律事務所から次の文書が郵送されてきました。

↑当会事務局に届いた封書。↑

封を開けてみると次の内容の文書が入っていました。

*****公開質問への回答拒否状*****ZIP ⇒ 20191111oym.zip

令和元年11月9日

岩 崎 優 殿

【回答送付先】

〒371-0801 前橋市文京町1-15-10

市民オンブズマン群馬 気付

〒371-0026

前橋市大手町3丁目4番16号

石原・関・猿谷法律事務所

TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

群馬県代理人

弁護士 関 夕 三 郎

前略 貴殿より令和元年11月29日付けで頂戴した公開質問状に対し,下記のとおり回答いたします。

記

掲記公開質問状によると,本回答書は市民オンブズマン群馬のホームページないしブログに掲載され,不特定または多数人に対して公開することを予定しているようですので,事柄の性質上,掲記公開質問状には一切回答できません。

以 上

**********

■これをみた当会の事務局長は、「ん?」と首をひねりました。11月9日付の書面なのに「11月29日付けで頂戴した公開質問状に対し・・・」とあったからです。読み返して見ると、どうやら、「10月29日」の間違いのようです。そして、思わずつぶやきました。「弁護士なのに、弛んでいるなあ」と。

調べてみると、当会会員が10月29日付で群馬県知事(実施機関:健康福祉部保健予防課健康増進・食育推進係)あてに、出状した公開質問状であることが判明しました。

*****公開質問状*****ZIP ⇒ 201920291jp13.zip

201920292jp46.zip

令和元年10月29日

〒370-8570

群馬県前橋市大手町1-1-1

群馬県知事 山本一太 殿

(実施機関:健康福祉部 保健予防課 健康増進・食育推進係

ご担当者:次長 野村孝昭 殿(027-226-2601)

係長 齊藤朋子 殿)

CC:厚生労働大臣 加藤勝信 殿

質 問 者:〒370-0883

群馬県高崎市剣崎町906番地

岩 崎 優

携帯:090-9839-8702

支援団体:〒371-0801

前橋市文京町一丁目15-10

市民オンブズマン群馬

代表 小 川 賢

携帯:090-5302-8312

公 開 質 問 状

件名:「介護老人保健施設・若宮苑」に勤務する「指出直美管理栄養士」が入所者の「栄養計画書」を「文書偽造」した事件に関する調査状況について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、県民の生活向上のため、各政策分野において、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。

さて、周知の通り、質問者の母(86歳・要介護4)が、若宮苑に入所した際に、指出直美管理栄養士により、平成27年7月1日及び、平成27年9月22日の2度にわたり、栄養計画書の利用者家族同意欄に勝手に印章が記され、文書偽造されるという事件が起き、質問者および支援団体は、8月15日付で上申書と題して、行政手続法に基づく申出を行いました。

現在、この件について、群馬県は顧問弁護士に相談しているようですが、貴殿に直接お聞きして確かめたいことがございます。そこで本状をお送りしますので、栄養士法に基づき、若宮苑に勤務する指出直美の栄養士免許の取り消し及び名簿登録抹消のための速やかな行政処分に向けた調査状況について、率直な回答を要請します。

若宮苑の矢島祥吉理事長は、「公益社団法人 群馬県老人保健施設協会の代表」を務めており、行政への影響力が強いことが伺えますが、これに忖度することなく、栄養士の免許登録等を所管するお立場から、指出直美の文書偽造の行為に関する処分にむけた対応について、都度説明責任を果たして頂きますよう茲許お願い申し上げます。

本件に関して質問者は、令和元年8月15日に、市民オンブズマン群馬代表の小川賢氏らと群馬県庁を訪問し、指出直美が作成した「栄養計画書」の印章偽造を手段とする私文書偽造事件に関する証拠物を次のとおり提出いたしました。

≪証拠資料の提出≫

証拠1:偽造と鑑定された筆跡鑑定書(東京筆跡印鑑鑑定所 鑑定人/川野一吉)

証拠2:判決文(前橋地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官/渡邉和義)

証拠3:栄養士法(昭和22年 法律第245号)

証拠4:苦情申立についての確認結果(作成者:高崎市長寿社会課/坂口係長)

証拠5:調査・報告依頼に対する報告(報告者:医療法人十薬会/理事長 矢島祥吉)

質問者は、上記の「栄養計画書の偽造」に関する証拠資料を提示しつつ、群馬県庁の栄養士の免許登録等を所管する野村孝昭次長らご担当者の皆さんに、次の説明をさせて頂きました。

記

・質問者の母が若宮苑に入所した際に、若宮苑の栄養士の指出直美が栄養計画書を作成しました。

・その際、若宮苑の栄養士が、栄養計画書の利用者家族同意欄の「岩崎優」名義の署名を印章偽造の手段で文書偽造しました。

・その偽造文書を高崎市に提出した若宮苑は、高崎市から栄養マネジメント加算の支払いを不正に受領しました。

・そのため、若宮苑が不正に受領した栄養マネジメント加算の返還を行わせる必要があると考えた質問者(岩崎優)は、当該署名が偽造であると鑑定された筆跡鑑定書を高崎市に提出しました(証拠1)。

・すると、平成27年12月21日に、高崎市長寿社会課坂口係長、指導監査課久保田、介護保険課関らが、若宮苑に出向き、栄養士の指出直美に聞き取り調査を行いました。

・その結果、以下のとおり、証言を得ました(証拠4)。

≪以下、指出直美の証言はじめ≫

H27.12.21若宮苑の指出栄養士に聞き取り、息子である岩崎優さんにサインをいただい

ているとの証言有。(同意の場所、時刻等は詳細不明)(高崎市ではサインの真偽は確認できない。) (証拠4)

≪以上、指出直美の証言おわり≫

さらに、平成28年3月16日付で、若宮苑の矢島祥吉理事長は、高崎市長に対して、次のとおり、報告しています(証拠5)。

≪以下、矢島祥吉理事長の報告はじめ≫

岩崎優の同意日は、H27年7月1日であり、栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行った。

岩崎優の同意日は、H27年9月22日であり、栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行った。

≪以上、矢島祥吉理事長の報告おわり≫

・上記のとおり、指出直美は「息子である岩崎優さんにサインをいただいている。」と、高崎市に対し、証言しました(証拠4)。

・さらに、矢島祥吉理事長に至っては、「フロアの椅子で、指出直美管理栄養士が、岩崎優に対し、栄養計画書の説明を行い、同意のサインをもらった。」ことを高崎市長に対し報告しています(証拠5)。

・しかし、これら両名の証言や報告には裏付けとなるものが何もありません。

・他方、質問者(岩崎優)は、「指出直美の証言」及び「矢島祥吉理事長の報告」が、虚偽であることの証拠として、偽造と鑑定された筆跡鑑定書(証拠1)を提出しました。

・その上で、「同意のサインは偽造であること。」を群馬県庁の栄養士等を所管する野村次長と斎藤朋子係長に対し、報告しました。

以上の経緯を踏まえた上で、次の質問があります。

【質問1】指出直美が作成した栄養計画書の利用者家族同意欄の署名は、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受けた「川野一吉鑑定人」が鑑定した結果「偽造」と鑑定されました。質問者が8月15日に貴殿に提供した筆跡鑑定書(証拠1)を、貴殿はその後、どのように活用しましたか?

【質問2】質問者が貴殿に提供した「筆跡鑑定書(証拠1)」の内容を読まれて、貴殿は、若宮苑の指出直美が作成した栄養計画書に関しては、文書偽造の犯罪の疑いがあると思料しましたか?

【質問3】上記の「指出直美の証言(証拠4)」は、単なる証言であり、何の証拠もありません。さらに、「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」においても、何の法的根拠もありません。

一方で、質問者は全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受けている「川野一吉鑑定人」に依頼して作成した「偽造と鑑定した筆跡鑑定書」を貴殿に提供し、指出直美と矢島祥吉の証言によって着せられた濡れ衣(文書偽造は質問者の自作自演ではないか?という疑念)を晴らすため、身の潔白を示しました。

質問者が提供した「筆跡鑑定書(証拠1)」と、「若宮苑の虚偽報告(証拠4、5)」のどちらが信用に足るとお考えですか?

【質問4】質問者は、栄養計画書のサインは偽造された文書であることを、筆跡鑑定書の提出をもって証明しました。

これに対して若宮苑側は、「岩崎優(質問者)が、サインをした」ことを示す確かな証拠(たとえば監視ビデオカメラの映像や、別の筆跡鑑定書など)を、貴殿の調査の過程で、貴殿に提出したのでしょうか?

【質問5】仮に、そのような提出物があった場合は、若宮苑側に対する名誉棄損、及び、群馬県庁に対する虚偽報告等の罪で、質問者(岩崎優)を訴えるお覚悟はございますか?

【質問6】質問者が提出した筆跡鑑定書を貴殿が信用できない場合は、御庁において然るべき鑑定人を選任されることも検討されていますか?

【質問7】貴殿が選任した鑑定人による筆跡鑑定を行い、質問者(岩崎優)の身の潔白が証明できるか否か、延いては「指出直美の証言(証拠4)」及び「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」が虚偽であることを証明できるか否か、いずれにしても、その結果が出たら、群馬県HPにおいて公表していただけますか?

質問は以上です。

ここで質問者は最後にもう一度宣明します。

質問者は若宮苑の指出直美が作成した栄養計画書に署名した事実はありません。

質問者が選定した鑑定人が作成した筆跡鑑定書でも示されているように、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、質問者本人(岩崎優)の署名を真似ようとした形跡は明らかです。

質問者が選任した川野一吉鑑定人は、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受ける鑑定人ですが、その筆跡鑑定結果において、同署名の筆跡は、「岩崎優」本人の筆跡ではないことが結論付けられています(証拠1)。

群馬県の顧問弁護士の見解も同様だと思いますが、栄養計画書の利用者家族同意欄を偽造し、若宮苑の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造、同行使罪(刑法159条、161条)に該当し、違法です。

質問者は貴殿に対し、順法精神に基づいた対応をお願いする次第でありますが、厚生労働省老健局介護保険計画課長におかれましても、行政のコンプライアンス意識徹底の重要性の観点から、各都道府県知事に対し、下記の通達がなされています。

記

老介発0829第1号

平成26年8月29日

各都道府県介護保険担当部(局)長殿

厚生労働省老健局介護保険計画課長

「第3期介護給付適正化計画」に関する指針について

(3)事業の推進方策

①指導監督との連携

1) 指導監督との情報共有

指導監督事務においては、苦情・告発等により提供された情報等に基づき、対象となる個々の事業者に対する指導や不正請求等に対する監査を実施することになるが、合わせて、積極的に適正化システムの情報を活用し、保険者における効率的な指導監督体制の更なる充実を図る。

その際に、指導監督事務において対象となった事業者及び適正化事業において抽出された事業者の情報については、保険者内において相互に情報共有を図る。

2) 苦情・告発・通報情報の適切な把握及び分析

介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情も含めて、保険者、都道府県又は国保連に寄せられた事業者に関する不適切なサービス提供、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指導監督を実施する。

4) 受給者等から提供された情報の活用

適正化事業を進める中で、受給者等から寄せられた架空請求、過剰請求等の

不正請求等の情報に基づき、都道府県と合同又は保険者自ら監査を実施する。

平成18年8月1日(火)~2日(水)

厚生労働省老健局

全国介護保険指導監査 担当課長会議資料(第2分冊)

(4) 刑事告発等

指導や監査において虚偽の答弁、妨害や検査忌避を行う悪質な者については介護保険法等に基づく罰則規定の適用、犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発等についても検討願いたい。

ご如才なきことながら貴殿におかれましては、上記記載の厚生労働省からの通達を念頭に置き、質問者(岩崎優)からの通報情報の適切な把握及び分析を行い、介護老人保健施設 若宮苑に対する指導監督を実施して頂くことを強くお願いいたします。

なぜなら、我が国の社会経済において、高齢化対策は喫緊の課題であり、今後、更に高齢化が進行していくことは、もはや避けることのできない現実であるためです。

高齢化の進行に伴い、介護保険の介護給付はさらに増大の一途を辿ることでしょう。一方で巷間報道されているとおり、事業者のモラルハザードによる介護報酬の不正請求は後を絶たず、これら不正請求を防止する必要性は、今後益々重要となっていくことは明らかです。

そのためには、不正請求を行った事業者に対する、許可・指定の取り消し、停止等の行政処分に加え、不正請求によって得た利益を返還させるという毅然とした対応を行い、もって、不正請求の予防を図ることが不可欠であると思料します。

また、栄養士法第3条2項の定めは、『前号に規定する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者』に対し、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある、と規定しています。仮に指出直美自らが偽造した証拠がないとした場合であっても、指出直美は高崎市の聞き取り調査において、「息子である岩崎優さんからサインをいただいている。」との証言(証言4)をしたのです。

さらに、矢島祥吉理事長においても、「栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、岩崎優が同意のサインをした(証拠5)。」などと、高崎市長に対し報告書を提出したのです。しかし、これらは虚偽であることは、質問者が選任した川野一吉鑑定人による筆跡鑑定書が証明しています。

これをもってしても、「指出直美の証言(証拠4)」や「矢島祥吉理事長の報告(証拠5)」は、明らかに行政庁に対する「不正の行為」であると言わざるを得ません。

つきましては、上記質問事項に対する回答を、令和元年11月12日(火)限り、必着で下記宛てに、郵送にてお願い申し上げます。

なお、この公開質問状をはじめ、貴殿から回答をいただける場合、あるいは万が一いただけなかった場合を含め、本件質問と回答にかかる経緯と結果についても当会のホームページないしブログにて、ひろく公開・公表してまいりますので、あらかじめご理解くださるようお願い申し上げます。

〒371-0801 前橋市文京町一丁目15-10

市民オンブズマン群馬

代表 小 川 賢

以上

**********

■このように、群馬県の顧問弁護士から、11月9日付で回答が寄せられたものですが、その中身たるや、およそ弁護士とは思えない誠意の欠如もさりながら、対象となる公開質問状の日付を1か月後送りとしたものとなっており、本当に群馬県が依頼した顧問弁護士なのだろうか、と疑問符がつくかたちとなっています。

しかも、日付が11月9日(土)となっており、所属する弁護士事務所のHPには、営業日時について「土日祝日、年末年始を除く午前9時〜午後5時」との表示があることから、休みの日に出勤して作成したことが分かります。

※参考URL:石原・関・猿谷 法律事務所(群馬県前橋市) 多様なニーズに的確に対応できる法律事務所を目指して ⇒ eejqnosljyimw.zip

あまりにも案件を抱えすぎて、日にちを間違えてしまったのでしょうか。あるいは、アルバイトの職員に指示して、出勤させて代筆をさせたのでしょうか。いずれにしても、お粗末な話です。

■しかも、文書偽造という重大な事件にもかかわらず、その真相解明について、終始必要性を投げかけ続けている当会会員の切実な公開質問状に対して、「市民オンブズマン群馬のホームページないしブログに掲載され,不特定または多数人に対して公開することを予定しているようですので,事柄の性質上,掲記公開質問状には一切回答できません。」と、木で鼻を括った対応を平然と取るのですから、呆れて果ててしまいます。

また、このような人物を顧問弁護士として、見境なく依頼する行政の姿勢も問われるべきです。きちんとした対応をするために、弁護士を起用するならまだしも、このような行政の説明責任を放棄する回答をするのに、なぜわざわざ報酬を支払って弁護士に代弁させる必要があるのでしょうか。

これこそ、税の無駄遣いの典型の一例です。しかるべき対応措置を検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】