■前橋バイオマス発電所事業への補助金をめぐる住民訴訟は、6月22日に東京高裁(白井幸夫裁判長)が、住民側の訴えをいずれも棄却する控訴審判決を言い渡しました。住民側は、7月6日に上告の手続きをしたところ、7月9日に上告提起通知書と上告受理申立て通知書が、東京高裁から送られてきました。現在、上告のための上告理由書と上告申立て理由書を作成中です。

そうした中、7月25日付東京新聞の「こちら特報部」に次の内容の記事が掲載されました。なんと東電原発事故のお膝元の福島県では行政が主体となって、木質バイオマス発電事業を誘致しており、飯館村では4年後の2024年から、田村市では既にバイオマス発電所が建設中で、来年早々稼働開始予定ということです。さっそく記事の内容を見てみましょう。

↑田村バイオマス訴訟の支援用チラシ↑

**********東京新聞2020年7月25日 ZIP ⇒ 20200725viocidj.zip

こちら特報部 森林除染対策で脚光「木質バイオ発電」

福島・飯舘村などで誘致計画進行中 汚染された灰飛散不安

再生可能エネルギーの関連施設として脚光を浴びる木質バイオマス発電所。東京電力福島第一原発事故の被災地でも複数の計画が進行中だ。ただ、放射能汚染が残る木を燃料に使う発電所では、焼却灰の飛散などが懸念され、地元住民が訴訟を起こすケースも。行政側は森林の汚染を取り除くメリットを強調するが、除染効果を疑問視する指摘もある。計画通りに進めていいのだろうか。 (榊原崇仁)

「冬は山からの西風が強くてね。風上が発電所の方で、うちは風下。あっちは水源地にもなっている。灰で迷惑するのはやっぱり困る。今以上に放射能汚染で悩まされたくない。 造るのを考え直してほしい」

そう語るのは福島県南相馬市の菅野秀一さん(七九)。「発電所」とは西隣の飯舘村で計画される木質バイオマス発電所のことだ。自宅からは七キロほどの距離。焼却灰の飛散などを心配し、今月十日には環境団体とともに計画撤回を求める要望書を村側に出した。

飯舘村は六月中旬、木質バイオマス発電所の誘致計画を明らかにした。予定地は村南東部の蕨平(わらびだいら)地区。福島第一原発から北西に三十キロ離れた山間部になる。発電量は五千キロワット以上で、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を利用して売電する。既に事業者の募集を始めており、二〇二四年の発電開始を見込む。

↑木質バイオマス発電所の計画撤回を求めた女性ら=福島県飯舘村役場で(青木ー政さん提供)↑

◎木質バイオマス発電所

一般的には間伐材などを森林から切り出し、チップ状にする。それを燃やし、蒸気でタービンを回して発電する。再生可能エネルギーの固定買い取り制度では、20年間の買い取りが保証されている。「バイオマス」は「生物由来の資源」を意味する。↑

村によれば、 地元の森林は原発事故で放射能汚染に見舞われた。人里ではないため、国による除染の対象から外れた。そんな中で村は木質バイオマス発電所の誘致を考えた。汚染された木を地元の森林から持ち出して燃料にし、森林の放射線量を下げることができる。 村を支える新たな産業もできる。こんな一挙両得を期待している。

一方、近隣住民の不安は消えない。心配するのは焼却灰の拡散。それは当然とも言える。灰は放射能濃度が高くなるからだ。

林野庁のホームページを見ると、薪を燃焼させた場合、灰の放射能濃度は薪の二百倍近くになるとある。林野庁はこの点を踏まえ、一般家庭で使う薪に関しては、焼いても国の責任で特別に管理する指定廃棄物(一キログラム当たり八〇〇〇〇ベクレル超)にならないよう、流通の基準として「一キログラム当たり四〇ベクレル」を示している。

★燃焼で高濃度化 近隣住民 建設撤去求める★

しかし、木質バイオマス発電所の燃焼に関しては基準値がなく、法規制の抜け穴になっている。環境省によれば、一キログラム当たり八〇〇〇べクレル超の汚染が残っていても、指定廃棄物として扱うには同省への申請が必要になる。この申請をしなければ、汚染された木も燃料に使うことができる。

飯舘村は独自の基準を設ける考えを持っていない。それどころか、主な燃料として県産木の樹皮を用いると明らかにしている。木の部位の中で樹皮は放射能濃度が高い。行き場がないので、燃料として積極的に活用するということだ。

環境団体「市民放射能監視センター」(東京都)の青木一政さん(六八)は情報開示請求で得たデータを基に「県産木の樹皮は一キロ当たり数千ベクレルから一万ベクレルになる。焼却前から指定廃棄物クラス。焼却したら驚くほど高い値にならないか」と訴える。「飛散防止のフィルターなどを付けて対応する」と村は言うけれども、青木さんは「完全に遮ることができるのか」と疑う。

木を処理しても効果は限定的

林野庁「放射性物質の9割は土壌に」

★政府が立地推進 焼却灰の後始末は不明★

福島県によると、県産木を使う木質バイオマス発電所は県南部の白河市と県西部の会津若松市で稼働中だ。営業開始は前者が二〇〇六年、公社が一二年になる。しかし、他の立地計画は迷走した。

県が一三年三月に策定した「木質バイオマス安定供給指針」では、県東部の南相馬市、飯館村、川内村、県南部の塙町、さらに県中部の一か所で発電所を新設する構想が示された。

このうち塙町では、飛灰を心配する住民らが強く反対した。東隣の鮫川村で一三年八月、放射能汚染された稲わらなどを処理する焼却施設で爆発事故が起きたこともあり、計画は立ち消えになった。事故の影響で他の計画も下火になった。

それから数年、計画が再び浮上してきた。一つが前出の飯館村、もう一つが県中部の田村市の計画だ。

↑建設が進む木質バイオマス発電所=福島県田村市で(大越町の環境を守る会提供)↑

同市は東京都の民間企業と発電会社を設け、年明けから発電を始める予定。燃料は一キログラム当たり一〇〇ベクレル以下という自主基準を設ける。地元住民は灰の飛散を懸念し、昨年九月に市を相手取り、建設に関する公費支出の差し止めを求める訴訟を起こした。

各地でいさかい続きでも、国は原発被災地での木質バイオマス発電所の立地を推進してきた。「福島再生加速化交付金」の対象に木質バイオマス発電所の整備事業を含め、県産木の仕様を条件に建設費の四分の三を負担する。

ただし、焼却灰対策は事業者任せ。今月二日に都内で開かれた議員有志の会合では林野庁や環境省の担当者が呼ばれ、燃料の規制や飛灰対策について質問を受けた。回答は「事業者が適切に管理する」に終始した。要は性善説に立っているのだ。灰の後始末についても同様の見解だ。

福島県内の住民グループ「放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会」の和田央子(なかこ)さん(四九)は踏み込んだ懸念を抱く。1キログラム当たり八〇〇〇ベクレル超の灰は通常、事業者が指定廃棄物の申請を環境省に出した後、国の責任で管理することになる。国は自分たちの負担を抑えたいはずだ…。

「国側は、指定廃棄物を少しでも減らしたいはず。事業者はその意をくみ、何らかの手段で灰の放射能濃度を薄め、一般廃棄物として扱おうとするのではないか。除染土のように路盤材として再利用を試みるのではないか。そうなれば放射能のバラマキにつながる」

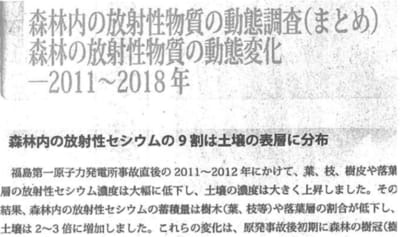

根本的な問題もある。日本大の糸長浩司特任教授(環境学)は「森林内の放射性物質の九割は土壌に含まれている。林野庁の報告書にもそう書いてある。だから山から気を切り出しても、除染の効果はごくごく限られている」と指摘する。結局のところ、「木質バイオマスでの発電は、森林の汚染を残しつつ、汚染を他へ持ち出すことにほかならない」(糸長氏)ということになる。

↑「森林内の放射性物質の9割は土に残る」と伝える林野庁の報告書↑

★「復興や雇用創出 見せかけたいだけ」★

そんな施策を政府が進める狙いを糸長氏は「経済復興の演出。新しい産業ができ、雇用が生まれると見せかけたい」と推測する。その裏で汚染を広げかねない状況が生まれる。糸長氏は「汚染された燃料を使う発電所が本当に必要なのか、規制が緩いままでいいのか、問い直さなければならない」と訴える。

人が住んでいないからといって、森林の汚染は放置しておけない状況だ。「除染の為に土を削れば木の根を傷め、斜面の崩壊を招く。だから政府は除染をあきらめ、森林の汚染は残り続けている。その結果、森林に近い人里の放射線量は下がらず、台風なので汚染が流出しかねなくなっている」。糸長氏は「難題ばかりだが目を背けず、対処法の議論を進めるべきだ。木質バイオマス発電所を造れば何もかもが解決するわけではない」と語り、腰を据えた議論を求める。

【デスクメモ】

総務省行政評価局は一一年、バイオマス事業について関係省庁に改善を勧告した。「効果を十分検証しないまま予算計上されてきた」ということ。二酸化炭素削減の実績より「やってる感」で事業が進んでいたようだ。福島の発電からも、そんな事業のDNAがひしひしと感じられる。

2020・7・25

**********

■福島県中部の田村市で建設中の木質バイオマス発電所は、発電設備の能力が約6,950kW、年間の木質燃料使用量が約8.9 万トンとされています。

一方、東京電力のグループ会社の関電工とトーセン(栃木県矢板市)が出資して、赤城山の南麓に建設し、2018年3月から営業運転を続けている前橋バイオマス発電所の最大出力は6,750kWで、年間の木質燃料使用量は8万トンです。この木質バイオマス発電所は、群馬県環境アセスメント条例に定める毎時4万ノルマル立方メートルの排ガス量を遥かに超えています。

ところが、関電工と群馬県が結託して、「燃料となる木質チップの水分が40%あるところ、乾燥させて15%である」と勝手に仮定し、「その水分量の差は、燃焼させても水蒸気だから排ガス量にカウントしない」という全国でも初めての独自の解釈を群馬県が、議会にも諮らず条例運用の特例として当てはめました。

そして、関電工は群馬県の特例をこれ幸いとし、特例に基づき1時間に燃焼させる木質チップの使用量が、条例の定める排ガス量の基準値である毎時4万ノルマル立方メートルをギリギリ超えない数値に設定し、計算によれば基準値以下なので環境アセスの必要は無いと判断し、群馬県もそれを黙認したのです。

このため、発電所から僅か150mの場所に住む近隣住民の方々を中心に「赤城山の自然と環境を守る会」(横川忠重代表)が結成され、燃料となる木質チップを圧搾する際の排水や、発電で生じる排出ガス、燃焼後の灰などから、福島第一原子力発電所事故に由来する放射能汚染が拡散する恐れがあるなどとして、この木質バイオマス発電事業に反対し、建設に投じられた補助金4億8千万円の返還を求める住民訴訟を提起し、群馬県と争ってきました。

■裁判の争点の一つは、発電所建設の際に事業者に義務付けられている環境アセスメントの対象事業を規定する基準を、群馬県が緩和したことが適正かどうかです。前述のとおり、排出ガスが毎時4万ノルマル立方メートル(0℃、1気圧時換算)を超える発電所は群馬県環境アセスメント条例の対象事業となっていますが、群馬県は木に含まれる水分(含水率)を差し引いて排出ガス量を計算するよう条例を変更したのです。

このため関電工は、上記のとおり、排ガス量の机上計算で基準値を超えないとして、同発電所事業は対象外だと群馬県に説明し、群馬県もそれを鵜呑みにしたため、環境アセスは実施されないまま、関電工は既に2年以上稼働させ続けています。

■前橋バイオマス発電所とほぼ同規模の、田村市木質バイオマス発電所の場合は、田村市が自ら20%出資しています。

**********一般社団法人環境金融研究機構(RIEF)2019年01月16日20:17

廃棄物処理大手タケエイ、福島・田村市で「地産地消型」のバイオマス発電所工事に着工。だが地元住民は、東電福島原発事故の「汚染森林資源」の利用に懸念(RIEF)

廃棄物処理大手のタケエイ(東京)は、福島県田村市で準備を進めていた木質燃料のバイオマス発電所の建設に着手した。100%県内の森林資源を活用して発電する。出力は7050kW。完成は2020年3月の予定で、同社としては国内5番目の木質バイオマス発電所だ。だが、これまでと違って、燃料とする県内森林資源が放射性物質で汚染されている懸念から、住民の間では反対運動も起きている。

↑写真は、タケエイが既に稼動させている青森県の津軽バイオエナジー平川発電所↑

バイオマス発電所が建設されるのは、田村市大越町上大越にある住友大阪セメント工場の跡地。総事業費は54億円とされる。事業主体は「田村バイオマスエナジー社」。タケエイが80%、田村市が20%を出資して設立した。隣接地に同発電所の熱を利用した農業工場の併設も検討するという。http://rief-jp.org/ct10/82305

タケエイはこれまで、青森、岩手で、バイオマス発電事業を稼動させているほか、来月には秋田で、さらに10月には神奈川県横須賀市で新たに同発電事業を稼動させる予定だ。同社のバイオマス発電は、100%地域の森林資源等を活用するもので、東南アジアなどからの輸入ペレット等に頼った一部のバイオマス発電とは異なり、地産地消の電力となる。ただ、福島県での事業の場合、その地元の森林資源をめぐる懸念が浮上している。

発電所で使用する森林資源は、県中地区での間伐材を中心に、産業廃棄物や解体家屋、片付けゴミなどを活用するという。東電福島原発事故による放射性物質の除去は、住宅部分は終わり、現在、「ふくしま森林再生事業」で奥山の間伐を実施中だ。伐採した製材品の放射線量の測定では、福島県の最新のデータ(昨年10月)では、県内工場での製材品の表面線量は最大27cpm(0.001μシーベルト/時)で、「安全」な範囲にあるという。http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/293722.pdf

ただ、地元住民たちは、今回のバイオマス発電では、白チップ(樹皮をはいだ製材部分)だけでなく、樹皮(バーク)も燃やす方向であることから、表面が放射能汚染された間伐材等が燃料に含まれるリスクがあると懸念している。また産業廃棄物や解体家屋等を燃やすことでの二次汚染の可能性も指摘している。

環境省は、福島県内でのバイオマス発電を補助金等で積極的に支援している。間伐材等の処理が進めば、奥山除染がはかどるためだ。住民らの不信感除去のため、田村市では発電所からの粉じん等を取り除くためのバグフィルターやHEPAフィルターの設置を公表した。だが、それらのフィルターを大型のバイオマス発電に適用する例は、過去にないという。

バイオマス発電では海外燃料に頼らず、地元密着型の発電所を展開しているタケエイだけに、地元の不安を払拭できるような技術の導入や、運営への信頼性を醸成したうえで、取り組んでもらいたい。

http://www.takeei.co.jp/

http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/2018/09/hepa-a99f.html

**********

■田村市のHPの「市民の声」で、令和2年4月受付分として「バイオマス発電所について」と題して、市民からの「バイオマスとは、何を燃やすのですか?バイオマス反対の看板等がありますが何故、反対されているのですか?」という意見に対して、次の回答をしています。

**********

<回答>

大越町の田村市産業団地で建設中の田村バイオマス発電所は、木質チップを燃料として発電する木質バイオマス発電事業で、福島県が推進する再生可能エネルギーのひとつです。

燃料となる木質チップは、主に福島県内で伐出される木材を使用します。現在流通している県産材は、空間線量が毎時0.5マイクロシーベルト以下の森林からしか伐採されません。

田村バイオマス発電所では、さらに厳しい基準を定め、木質チップの放射性物質濃度が100ベクレル/kg(一般食品と同じレベル)以下のものしか使用しないこととしています。また、念のため当分の間、旧避難区域の木材も使用しないこととしています。なお、廃タイヤや廃プラスチック等のいわゆる産業廃棄物は燃料としません。

発電施設建設にあたり地元大越町で住民説明会を複数回開催し、多くの住民に理解していただきましたが、放射能を心配する一部のかたが反対運動をされているようです。

発電施設についても、通常使用されるバグフィルタと呼ばれる集塵装置に加え、安心対策として高性能のHEPAフィルタ(※)も設置することになりました。燃料から排気、焼却灰、排水に至るまで、周辺に放射能の影響が出ることはありません。

市としても、森林という地域資源を活用する木質バイオマス発電の推進は、森林整備や林業経営の推進にも寄与するものと考え、さらなる持続可能な地域づくりを進めていきます。

(※HEPAフィルタ…空気中からゴミ塵埃などを取り除く高性能のエアフィルタ)

担当課 産業部 商工課 電話0247-82-6677

**********

■こうしてみると行政の方針でこのような放射能汚染木材を使ってまでも木質バイオマス発電という名の除染設備を人家の近くに立てることに躊躇するかしないか、が決まってしまうことがわかります。

不幸なことに、群馬県は本来東電福島原発由来の放射能汚染の被害県のはずですが、群馬県も県庁所在地の前橋市も、放射能汚染に対する認識が甘く、原因者の東電のグループ会社による除染施設の設置を受け入れてしまいました。しかも、住民の安全・安心な生活環境を守るための歯止めとなるべき環境アセスメント条例を適用させずに、東電グループに配慮したのです。

汚染した森林は、放射能が自然減衰するまで外部に持ち出さずにしておくことが重要であり、事実、農林業従事者に対して自治体は放射性物質の濃縮につながる野焼きや剪定枝などの焼却処理を今でも原則禁止しています。

■そもそも森林の除染は、放射能汚染対処特措法に基づき、住居等の近隣の森林と、森林内の日常的に人が立ち入る場所を対象にしており、森林全体を対象にしているものではありません。したがって、放射能汚染された奥山から切り出された間伐材などは対象外のはずです。

*****放射能汚染対処特措法*****

第四十四条 事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。

2 関係原子力事業者は、前項の措置に要する費用について請求又は求償があったときは、速やかに支払うよう努めなければならない。

**********

本来、奥山の森林間伐材は放射性廃棄物として、東電の責任と負担で処理しなければなりません。さらに、この放射能汚染対処特措法をもとに環境省が定めた除染ガイドラインでは、森林の除染等の措置として、次のとおり定めています。

*****除染ガイドライン(平成25年5月第2版(同28年9月追補))*****

ZIP ⇒ wkchci25n5228n9j.zip

(P2-104から抜粋)

ウ.森林の除染等の措置

森林については、住居等の近隣の森林と森林内の日常的に人が立ち入る場所において以下のように除染等の措置を実施します。

<住居等の近隣の森林の除染等の措置>

住居等の近隣の森林において、落葉等の堆積有機物除去等の除染や必要に応じた土砂流出防止対策を実施します。除染を行う範囲は、当該除染により土壌の流出が生じる可能性に留意しつつ、林縁から 20m 程度の範囲をめやすとして、空間線量率の低減の状況を確認しながら落葉落枝の除去を段階的に実施することにより決定します。

また、除染実施後の宅地等における事後モニタリングの結果等において、堆積有機物や林床植生などによる土壌の被覆率が低く、勾配が急でかつ汚染度の高い森林から経年的に土壌等が流出した影響と考えられる再汚染により、林縁において除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合には、必要な除染を行うとともに、現場の状況に応じて、土壌の流出防止に効果がある箇所に対策工(木柵工や土のう筋工など)を実施します。

<森林内の日常的に人が立ち入る場所の除染等の措置>

住居周辺の里山等の森林内で日常的に人が立ち入る場所について、地元の具体的な要望を踏まえて、現場の状況を勘案し、追加被ばく線量を低減する観点から、対象範囲や実施方法等を検討し、除染等の措置を実施します。具体的には、ほだ場、炭焼場、キャンプ場、遊歩道・散策道・林道、休憩所、広場、駐車場など、森林内の人々の憩いの場や人が立ち入る機会の多い場所について、立入り頻度や滞在時間、土壌流出のリスク等を勘案し、適切に除染等の措置を実施します。

**********

■ところが国や自治体は、東電にこうした除染にかかる負担を軽減ないし免除するため、本来手を付けてはならない奥山の間伐材を汚染指定域外に持ち出して、焼却するという行為を、木質バイオマス発電という括りで、再生可能エネルギー利用の名目で推進し、多額の補助金を投入して進めているのです。

これが仮に西日本など放射能汚染指定域でなければ、とくに問題は発生しません。しかし、これを東電福島厳罰事故による放射性物質が降り注いだ東日本で進めるのは問題があります。とくに高濃度に汚染された群馬県や栃木県、そしてお膝元の福島県では決して許されない事業です。当会が「亡国事業」と称しているのもそれが理由です。

■このことを含め、8月21日をめどに、当会では地元住民団体のかたがたとともに、上告理由書及び上告申立て理由書を現在執筆中です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「福島県田村市のバイオマス発電計画」

**********福島老朽原発を考える会(フクロウの会)2019年08月06日

http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/2019/08/post-b3dcb1.html

地元では訴訟を準備―田村市バイオマス発電第2回学習会

8月4日田村市大越町行政局にて「第2回木質バイオマス発電を考える学習会」が開かれました。昨年9月につづき2回目の開催です。

※第2回大越学習会チラシ ZIP ⇒ 201908042ocixdlwkv.zip

田村市大越町では既に田村バイオマスエナジ―㈱(以下田村BE)の基礎工事が進んでいます。

↑田村BEの予定地ー既に基礎工事が始まっている↑

学習会は、報告1としてちくりん舎の青木より「放射能汚染林と木質バイオマス発電」と題して講演がありました。講演内容では、今年4月に行われた第1回地域協議会で田村バイオマスエナジー㈱(以下田村BE)が説明した資料をもとに、田村BEのバイオマス発電計画の問題点の指摘が具体的に行われました。

↑学習会報告1での講演のようす↑

問題点の指摘の第1は、田村BEが放射能を「厳格に管理」するということへの疑問点です。受け入れ木材は空間線量計で「周辺の放射線量と変化がないこと」としているが、これでは事実上無チェックにちかいことが指摘されました。また第2の点として「安全安心のためバグフィルターの後段にHEPAフィルターを設置する」としていますが、計画図ではこれが信頼できるものではないことが具体的に指摘されました。

○プレゼンの録画はこちらから(約55分) URL ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=oMewGUisJh8&feature=youtu.be

○プレゼン資料はこちらからダウンロードできます。 URL ⇒ https://www.dropbox.com/s/3xljt565668jotn/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%9E%97%E3%81%A8%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E7%99%BA%E9%9B%BB%28web%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf?dl=0

つづいて特別講演として東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木宜弘教授より「民有林・国有林の『盗伐』合法化のねらい」と題して講演が行われました。

鈴木先生のお話は、バイオマス発電事業に木材を安価で大量に供給できるようにする法律改悪が進められていること、それらは安倍政権のもとで進められている農業や漁業への大資本の進出を促すような一連の法律改悪の一環であることが説明されました。先生のお話は深刻な問題をユーモアたっぷりに説明し聴衆を引き込むものでした。

学習会の最後に「大越町の環境を守る会」の皆さん、「放射能ごみ焼却を考えるふくしま連絡会」の和田央子さんからお話がありました。そのお話の中で、HEPAフィルターの虚偽説明による公金支出を問題として田村市に対して行政訴訟を考えていること。その準備段階として行政監査請求を行っていることが紹介されました。

大越町の環境を守る会、ふくしま連絡会、ちくりん舎などが中心となり既に「田村バイオマス訴訟支援の会」が作られています。訴訟支援の会への寄付、会の宣伝などよろしくご協力をお願いします。

※FBページはこちらです URL ⇒ https://www.facebook.com/groups/468923530580459/

※メールはこちらから tamurabaiososyou.sien@gmail.com

※田村バイオマス訴訟支援の会チラシ ZIP ⇒ http://chikurin.org/wp/wp-content/uploads/2019/08/1bffc59cfd53a129737ab52ec655d806.pdf

cocixdiv.zip

※田村バイオマス訴訟支援の会への寄付はこちらへおねがいします。↓

ゆうちょ振込口座:00270-8-106485

口座名称:田村バイオマス訴訟支援の会(タムラバイオマスソショウシエンノカイ)

**********FFTV 2017年12月14日

汚染木材を燃やしてよいのか!福島県田村市バイオマス発電計画を問う

和田央子さん(放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会)

https://www.youtube.com/watch?v=f7VlMDBDSFc

**********