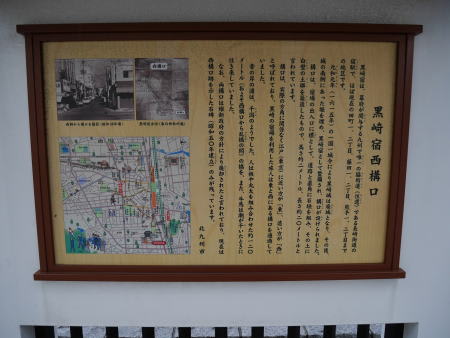

黒崎宿は、福岡と小倉両藩の境界にあり、

長崎街道における筑前側の玄関に位置し、参勤交代の制度が確立した

寛永年間 ( 1624~1644 ) の頃整備されたものである。

福岡藩では唯一、上方への渡海船 ( 乗合貨客船 ) が発着する港を持つ宿場町で、

対馬と五島を除く九州西半の大名や多くの旅人がこの宿場を利用していた。

江戸時代後半には、東構口から西構口までの約900メートルの町筋には、

これら諸藩の御用達や定宿、藩主の別館としての

御茶屋 ( 本陣 ) や町茶屋 ( 脇本陣 ) が設けられた。

また、人馬継所、関番所、郡家、代官所などが完備され、

一般の旅籠屋 ( 旅館 ) や商店も軒を並べていた。

現在は都市開発が進み、昔の街並みを見ることは出来ないが、

あちこちに宿場町の歴史を偲ばせる神社・仏閣や史跡などが残っている。