今日は「和歌山演劇鑑賞会例会 宮部みゆき原作 あかんべえ 前進座公演)」に・・

「前進座」の公演で。「宮部みゆきさん原作」の「あかんべえ」「お化け」が出てきて、お化けが見える人たちとの間のちょっとミステリアスで面白い作品でした。

「前進座」の公演で。「宮部みゆきさん原作」の「あかんべえ」「お化け」が出てきて、お化けが見える人たちとの間のちょっとミステリアスで面白い作品でした。

観劇にはいつもと違って、少し時間の余裕をもって足を運んだら、城ホール1階のイベント会場で、「写真展」が開催されているのが目にはいり、 とばかりに超久々の「写真展」へ・・・すべて見入ってしまうものばかりでしたが、特に印象的だったものをピックアップでご紹介します。

とばかりに超久々の「写真展」へ・・・すべて見入ってしまうものばかりでしたが、特に印象的だったものをピックアップでご紹介します。

「日本風景写真協会 和歌山支部展」より・・

額装されてたのが66点もありました。イーゼルでの展示も5点ほどあってその中から(ライトや、人物の影が入らないようにと・・)ピックアップでご紹介します。

額装されてたのが66点もありました。イーゼルでの展示も5点ほどあってその中から(ライトや、人物の影が入らないようにと・・)ピックアップでご紹介します。

なんとなく全体がピンクがかっていて、実際の色合いをご覧いただけないのが残念です。左から順に「前田佳英氏 雪像演舞(青森県)」「山田隆英氏 ドラゴンアイ(八幡平市)」「鶴田圭吾氏 惜春(哲学の径)」「同氏 凍樹にあけぼの(奈良 三峰山)」(この山、故郷の山ですが、行ったことないから余計印象的でした)

なんとなく全体がピンクがかっていて、実際の色合いをご覧いただけないのが残念です。左から順に「前田佳英氏 雪像演舞(青森県)」「山田隆英氏 ドラゴンアイ(八幡平市)」「鶴田圭吾氏 惜春(哲学の径)」「同氏 凍樹にあけぼの(奈良 三峰山)」(この山、故郷の山ですが、行ったことないから余計印象的でした)

これも「鶴田圭吾氏 星に思いを(石垣島)」夜の空を撮るのはすごく時間かけての事でしょうね~。

これも「鶴田圭吾氏 星に思いを(石垣島)」夜の空を撮るのはすごく時間かけての事でしょうね~。

左から「Water fall (和歌山県)脇村和宏氏」「砂の吐息(和歌山市磯ノ浦)であいのりこ氏」「山稜 (富山市薬師岳)中西正幸氏」「時空の風(徳島県三好市)中山公章氏」

左から「Water fall (和歌山県)脇村和宏氏」「砂の吐息(和歌山市磯ノ浦)であいのりこ氏」「山稜 (富山市薬師岳)中西正幸氏」「時空の風(徳島県三好市)中山公章氏」

左から「土井喜澄氏 朝焼けを拝む(串本町 橋杭岩)」「同氏 清流の音(新宮市 桑の木の滝)」「脇村和宏氏 清流のリズム(古座川町)」「岡本憲治氏 朝焼けの湖畔に咲(高島市 海津大崎)」

左から「土井喜澄氏 朝焼けを拝む(串本町 橋杭岩)」「同氏 清流の音(新宮市 桑の木の滝)」「脇村和宏氏 清流のリズム(古座川町)」「岡本憲治氏 朝焼けの湖畔に咲(高島市 海津大崎)」

左から「岡本憲治氏 夕刻の瀑布(茅野市 乙女滝)」「米村昌則氏 湖面鏡(古座川町)」「中尾建夫氏 過疎の村 高原 (中辺路町 高原)」「西村忠夫氏 夕暮れ(輪島市)」西村氏とお話しできまして・・この「棚田」の話の時に「今は米作りもできない状況で・・」とおっしゃってました。

左から「岡本憲治氏 夕刻の瀑布(茅野市 乙女滝)」「米村昌則氏 湖面鏡(古座川町)」「中尾建夫氏 過疎の村 高原 (中辺路町 高原)」「西村忠夫氏 夕暮れ(輪島市)」西村氏とお話しできまして・・この「棚田」の話の時に「今は米作りもできない状況で・・」とおっしゃってました。

「脇村和宏氏 神秘に魅せられて(由良町 白崎海岸)」この写真の前では、多くの人がじっくり見られていたのが印象的でした。「脇村氏」に「天の川がこんな感じで撮れてて・・時間かけられてたんでしょうね?」ってお声がけできたのですが、「構図を決めて・・・天の川も現れてくれて有難かったです・・こちらの光は・・灯台か何かの明かりですね」と説明してくださいました。人気の作品でした。

「脇村和宏氏 神秘に魅せられて(由良町 白崎海岸)」この写真の前では、多くの人がじっくり見られていたのが印象的でした。「脇村氏」に「天の川がこんな感じで撮れてて・・時間かけられてたんでしょうね?」ってお声がけできたのですが、「構図を決めて・・・天の川も現れてくれて有難かったです・・こちらの光は・・灯台か何かの明かりですね」と説明してくださいました。人気の作品でした。

今日は朝9時半に家を出て、「ナレーション教室」を終えてから久々の「お一人様ランチタイム」を過ごして、市内を西から和歌山城ホールまで歩いて、小ホールで3時間超過ごして帰宅したら17時半で、久々のお出かけとなりました。

「

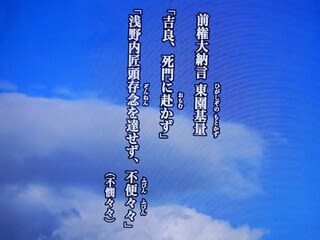

今回は「政治的なテロ」としての考察となってます。この「東山天皇」は「刃傷事件」の時には「御喜悦だった」(お喜びになっていたということですね)でも(綱吉は勅使に対して過剰な気遣いで切腹を明示、天皇は浅野家に対して尋常ない配慮をなされたというすれ違いが起こったのですね)

今回は「政治的なテロ」としての考察となってます。この「東山天皇」は「刃傷事件」の時には「御喜悦だった」(お喜びになっていたということですね)でも(綱吉は勅使に対して過剰な気遣いで切腹を明示、天皇は浅野家に対して尋常ない配慮をなされたというすれ違いが起こったのですね)

「前権大納言 東園さん」も「存念を達せず「不憫」だと言われてますね。「大石家」は「天皇家」縁続きだったということも幸いしたようですが、「天皇家」が「吉良家」に対して抱いていた「遺恨」もあったようですね。

「前権大納言 東園さん」も「存念を達せず「不憫」だと言われてますね。「大石家」は「天皇家」縁続きだったということも幸いしたようですが、「天皇家」が「吉良家」に対して抱いていた「遺恨」もあったようですね。

この方が関わっていたような感じですね。

この方が関わっていたような感じですね。

「吉良上野介」は「天皇」を退位に追い込んでいたのですね。

「吉良上野介」は「天皇」を退位に追い込んでいたのですね。

「大石さん」は「天皇家」を味方につけることを念頭に緻密の計画を立てて行ったのでしょうね。

「大石さん」は「天皇家」を味方につけることを念頭に緻密の計画を立てて行ったのでしょうね。

これで「天皇の忠臣蔵」と言ってよいような形になったのでしょうね。

これで「天皇の忠臣蔵」と言ってよいような形になったのでしょうね。

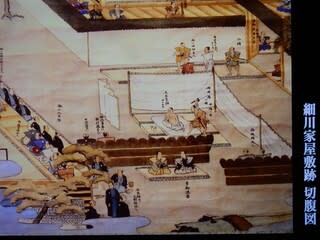

「安兵衛さんの鎖帷子」や「上野介の首洗い井戸」も現存してるんですね。↑の絵の説明では「吉良邸裏の回向院」の門は「後難」を恐れた住職が開けてくれなかったということです。

「安兵衛さんの鎖帷子」や「上野介の首洗い井戸」も現存してるんですね。↑の絵の説明では「吉良邸裏の回向院」の門は「後難」を恐れた住職が開けてくれなかったということです。

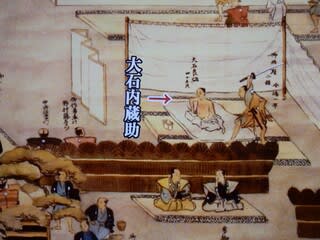

「細川家」で切腹された「大石さん」のお姿も描かれています。

「細川家」で切腹された「大石さん」のお姿も描かれています。

此方の切腹の地(細川家の庭)は「清めなくてもよい・・」と当時の藩主が命じたそうで、そのままの状態で残されたようです。(細川家の守り神として・・)

此方の切腹の地(細川家の庭)は「清めなくてもよい・・」と当時の藩主が命じたそうで、そのままの状態で残されたようです。(細川家の守り神として・・)

「基煕さん」は地位も安泰で、その後明治元年には「浪士を表彰」するための「勅書」も泉岳寺に届けられているのです。

「基煕さん」は地位も安泰で、その後明治元年には「浪士を表彰」するための「勅書」も泉岳寺に届けられているのです。

近衛家の墓所には「四十七士の位牌」も安置されているのです。

近衛家の墓所には「四十七士の位牌」も安置されているのです。

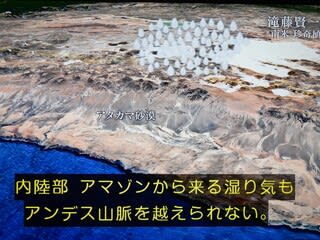

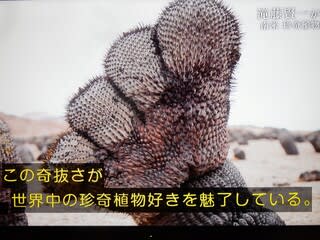

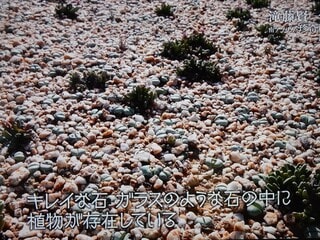

年間降水量が10㎜もない

年間降水量が10㎜もない

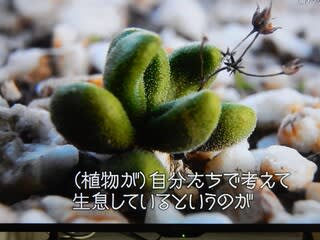

クッション植物とも言われてるようですが、独特ですね~~

クッション植物とも言われてるようですが、独特ですね~~

過酷な気候の中で水分を保つ等のために適応進化しながら生きているのですね。

過酷な気候の中で水分を保つ等のために適応進化しながら生きているのですね。

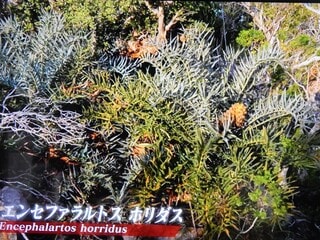

なんと1年に1ミリしか成長しないとは

なんと1年に1ミリしか成長しないとは

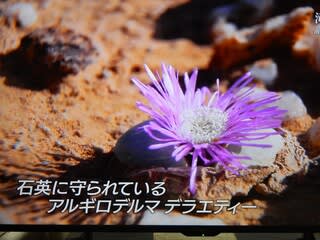

この植物も独自で過酷な気候から自らを守りながら(隙間を樹脂がふさぐので熱が逃げないのです)生きているのです。

この植物も独自で過酷な気候から自らを守りながら(隙間を樹脂がふさぐので熱が逃げないのです)生きているのです。

今度は此方の「燭台」とも言われてるサボテンです。

今度は此方の「燭台」とも言われてるサボテンです。

長生きしているのもので樹齢700年だとか・・・

長生きしているのもので樹齢700年だとか・・・

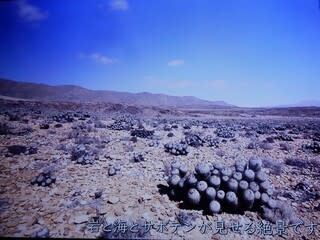

アンデス山脈の映像では今まで見たことがなかった姿を観ましたが、山脈内の砂漠ですよね。

アンデス山脈の映像では今まで見たことがなかった姿を観ましたが、山脈内の砂漠ですよね。

40年間一滴も雨が降っていないところもあるようです。

40年間一滴も雨が降っていないところもあるようです。

このサボテンの根っこは背の高いサボテンを支えるために幹からの周囲に長さ8メートルまで広がってるそうです。

このサボテンの根っこは背の高いサボテンを支えるために幹からの周囲に長さ8メートルまで広がってるそうです。

此方のチリでは2番目に古い教会では門柱も「サボテン」が使われています。

此方のチリでは2番目に古い教会では門柱も「サボテン」が使われています。

キリストの復活までの14の場面が壁に飾られているのですが、額装にサボテンが使われています。

キリストの復活までの14の場面が壁に飾られているのですが、額装にサボテンが使われています。

天井もサボテン材、で、何度も何度も復元されてるそうです。

天井もサボテン材、で、何度も何度も復元されてるそうです。

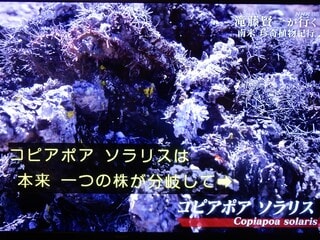

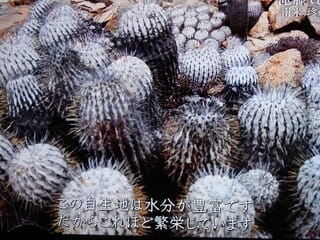

太平洋の「霧」がわずかの恵みとなっていますが・・滝藤さんが見たいという「コピアポア」は・・

太平洋の「霧」がわずかの恵みとなっていますが・・滝藤さんが見たいという「コピアポア」は・・

ほとんどが枯れてしまっていて・・

ほとんどが枯れてしまっていて・・

3枚の写真が本来の光り輝く「コピアポア」・・太陽のように金色に輝くので「ソラリス」と言われているのですが・・・

3枚の写真が本来の光り輝く「コピアポア」・・太陽のように金色に輝くので「ソラリス」と言われているのですが・・・

何千という数が干からびてしまってるのです。

何千という数が干からびてしまってるのです。

ここ20年間は以前のように雨が降っていないようです

ここ20年間は以前のように雨が降っていないようです

滝藤さんは元気な姿を残念ながら見れなくて・・

滝藤さんは元気な姿を残念ながら見れなくて・・

滝藤さんが帰国した後に枯れていた「ソラリス」が蕾を付けたそうです。

滝藤さんが帰国した後に枯れていた「ソラリス」が蕾を付けたそうです。

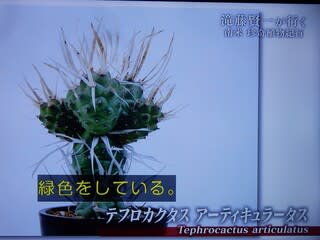

これもまた独特なサボテンです。

これもまた独特なサボテンです。

白い部分はワックスのようなもので、水分の蒸発を防いでいるそうです。このサボテンも水分を失う広い葉はトゲに変えるという生体だとか。

白い部分はワックスのようなもので、水分の蒸発を防いでいるそうです。このサボテンも水分を失う広い葉はトゲに変えるという生体だとか。

「光合成は「茎」で行ってるとか・・

「光合成は「茎」で行ってるとか・・

南アフリカ紀行でもそうでしたが、珍奇植物は こちらでも「盗掘」が頻繁になってきているようです。

南アフリカ紀行でもそうでしたが、珍奇植物は こちらでも「盗掘」が頻繁になってきているようです。

砂漠化が進んでいるという現実に・・

砂漠化が進んでいるという現実に・・

今回来れてよかったけど・・先ではどんなことになるか・・ともっと植物を育ててるものとして、知るということをやって行かないと‥とおっしゃってました。

今回来れてよかったけど・・先ではどんなことになるか・・ともっと植物を育ててるものとして、知るということをやって行かないと‥とおっしゃってました。

「サボテン」(南米で見たいのはコピアポアだとか)をみてみたいという「滝藤さん」ですが、驚嘆ばかりされてましたね。

「サボテン」(南米で見たいのはコピアポアだとか)をみてみたいという「滝藤さん」ですが、驚嘆ばかりされてましたね。

「コピアポア」も後ほど出てくるようですが・・この2種も含め見たことがないサボテンばかり紹介されるのでしょう。では映像順にピックアップで・・

「コピアポア」も後ほど出てくるようですが・・この2種も含め見たことがないサボテンばかり紹介されるのでしょう。では映像順にピックアップで・・

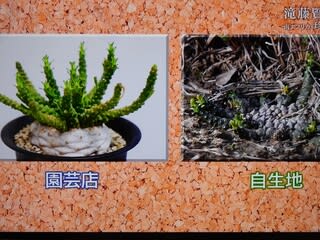

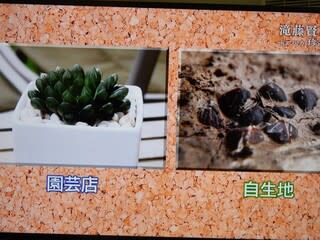

当然園芸店とは違う色合いのものです

当然園芸店とは違う色合いのものです

園芸店では「緑色」ですよね。過酷な気象条件でこんな色になっちゃうんですよね(降水量も少ないし気温の高低差が半端ないようですし・・)

園芸店では「緑色」ですよね。過酷な気象条件でこんな色になっちゃうんですよね(降水量も少ないし気温の高低差が半端ないようですし・・)

砂漠って言ってもいいような処ですね。

砂漠って言ってもいいような処ですね。

ほんとに梅干しみたいですね。(過酷なところで適応するためにこれは濃い赤い色素を持つようです)

ほんとに梅干しみたいですね。(過酷なところで適応するためにこれは濃い赤い色素を持つようです)

色素で太陽光からDNAを守っていて、その太陽光をさえぎるために「トゲ」を伸ばしているそうです。

色素で太陽光からDNAを守っていて、その太陽光をさえぎるために「トゲ」を伸ばしているそうです。

降水量の少ない地で進化しながら生きるために必要な水分も「トゲ」で集めてるそうです。何百年何千年かけて環境と気候に適応したようです。

降水量の少ない地で進化しながら生きるために必要な水分も「トゲ」で集めてるそうです。何百年何千年かけて環境と気候に適応したようです。

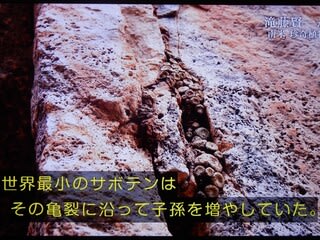

世界最小のサボテンだそうです。↑の「リリプターナ」は12ミリしかないのです。小さいから耐えれる

世界最小のサボテンだそうです。↑の「リリプターナ」は12ミリしかないのです。小さいから耐えれる

1.2年雨が降らなくても小さいから耐えれてる・・っていうことでした。

1.2年雨が降らなくても小さいから耐えれてる・・っていうことでした。

種が亀裂に沿って下に流れてまたグループができるのです。大きな個体は100歳以上だとか・・過酷な環境で凄い生命力ですよね。

種が亀裂に沿って下に流れてまたグループができるのです。大きな個体は100歳以上だとか・・過酷な環境で凄い生命力ですよね。

「サボテン」についた「カイガラムシ」がなんと・・・染料に利用されてるそうです。

「サボテン」についた「カイガラムシ」がなんと・・・染料に利用されてるそうです。

「カイガラ虫」を集めてお湯で溶いて「クエン酸(レモン汁)」を混ぜると紫色からオレンジ色になるのです。いろいろな色に変調させて、マフラー等を制作されてました。

「カイガラ虫」を集めてお湯で溶いて「クエン酸(レモン汁)」を混ぜると紫色からオレンジ色になるのです。いろいろな色に変調させて、マフラー等を制作されてました。

ベートーベンに傾倒していて、チェロやオルガンを弾いたりしていたようです。ベートーベンが考えながら歩いている姿をまねしていたようです(この写真は謙治さんの在りし日の姿でよくメディアで出てきますよね)

ベートーベンに傾倒していて、チェロやオルガンを弾いたりしていたようです。ベートーベンが考えながら歩いている姿をまねしていたようです(この写真は謙治さんの在りし日の姿でよくメディアで出てきますよね)

「セロ弾きのゴーシュ」も、「永訣の朝」も実体験からの物語ですね。「永訣の朝」は愛する妹さん(トシさん)との別れの朝の情景が描かれててドラマでもその場面は涙を誘いました。

「セロ弾きのゴーシュ」も、「永訣の朝」も実体験からの物語ですね。「永訣の朝」は愛する妹さん(トシさん)との別れの朝の情景が描かれててドラマでもその場面は涙を誘いました。

「銀河鉄道の夜」を書き始めたのもトシさんの死がきっかけになっているとか・・そして・・

「銀河鉄道の夜」を書き始めたのもトシさんの死がきっかけになっているとか・・そして・・

「やませ」という気象現象で稲が被害を受けてしまうのを何とかしないと‥という現実行動への決断をしながら「雨にも負けず・・」という思いを手帳にメモしていくのです(後に詩として教科書に載せられるのですね)

「やませ」という気象現象で稲が被害を受けてしまうのを何とかしないと‥という現実行動への決断をしながら「雨にも負けず・・」という思いを手帳にメモしていくのです(後に詩として教科書に載せられるのですね)

農業の事を勉強しながら「冷害に強い品種」を見出して農家へ推奨したそうです。

農業の事を勉強しながら「冷害に強い品種」を見出して農家へ推奨したそうです。

「肥料」も研究して「設計書」も作成されてるんですね。

「肥料」も研究して「設計書」も作成されてるんですね。

農家の皆さんに「相談所」まで設けて尽力なさったのですね。

農家の皆さんに「相談所」まで設けて尽力なさったのですね。

考えた「賢治さんの農業」はお金がかかってしまうのですよね。そこで挫折、その後は「結核」になってしまって苦しみの生活となってしまうのです。

考えた「賢治さんの農業」はお金がかかってしまうのですよね。そこで挫折、その後は「結核」になってしまって苦しみの生活となってしまうのです。 「雨にも負けず・・」は自分の願望とか願いを自分に向けて書いた言葉だったようです。

「雨にも負けず・・」は自分の願望とか願いを自分に向けて書いた言葉だったようです。

この物語は「未完」の作品なんだとか・・その「銀河」の事をどうやって知ったのか?を検証されてました。

この物語は「未完」の作品なんだとか・・その「銀河」の事をどうやって知ったのか?を検証されてました。

当時この観測所へ通って「銀河系」等を学んでらしたようです。

当時この観測所へ通って「銀河系」等を学んでらしたようです。

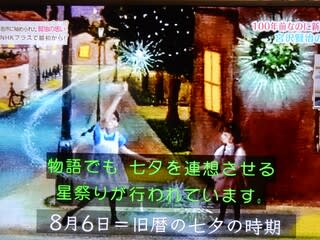

旧暦の七夕の時期、8月6日PM11時に起こる天文現象を物語(白鳥の停車場に到着する)と融合させているのですね。

旧暦の七夕の時期、8月6日PM11時に起こる天文現象を物語(白鳥の停車場に到着する)と融合させているのですね。

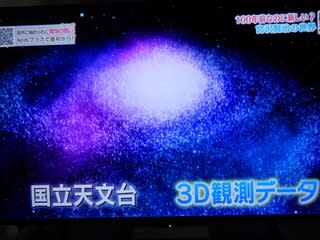

「天の川銀河」を「大きな両面の凸レンズ」と表現されてます。

「天の川銀河」を「大きな両面の凸レンズ」と表現されてます。

物語を書くために観測したり、事前に書物を読まれていたのですね。

物語を書くために観測したり、事前に書物を読まれていたのですね。

この「銀河・・」は「宮崎駿さんの千と千尋の神隠し」や、「米津玄師さんのカムパネルラ」に影響を与えています。

この「銀河・・」は「宮崎駿さんの千と千尋の神隠し」や、「米津玄師さんのカムパネルラ」に影響を与えています。

3Dでの「銀河鉄道の旅」へ・・

3Dでの「銀河鉄道の旅」へ・・

出発点の北十字の「はくちょう座」から終着駅の南十字の「みなみじゅうじ座」への旅ということだったのです。

出発点の北十字の「はくちょう座」から終着駅の南十字の「みなみじゅうじ座」への旅ということだったのです。

「米津師さん」カムパネラの死の原因になった「サネリ」の思いを歌った曲も創られてるようですね。「宮崎駿さん」は影のような人物を「死者」とされてるようです。妹さんの「死」が「生と死」に向き合うきっかけになったのでしょうね。

「米津師さん」カムパネラの死の原因になった「サネリ」の思いを歌った曲も創られてるようですね。「宮崎駿さん」は影のような人物を「死者」とされてるようです。妹さんの「死」が「生と死」に向き合うきっかけになったのでしょうね。

秀吉の時代に作られた時は「石の橋」だったそうで今もその一部が残されています。三条大橋は何度も歩いたことがありましたが、この遺跡には気が付いてなかったです~~

秀吉の時代に作られた時は「石の橋」だったそうで今もその一部が残されています。三条大橋は何度も歩いたことがありましたが、この遺跡には気が付いてなかったです~~

ここ三条大橋がゴールなのですが、「広重」が描いた三条大橋の絵は「木の橋」になっています(あの人は想像で書いているのだ・・とタモリさん・・紀行番組でも「比叡山」は見えない所でも、書き込まれてたり・・・・そんなことを言ってらした有識者もいましたね)

ここ三条大橋がゴールなのですが、「広重」が描いた三条大橋の絵は「木の橋」になっています(あの人は想像で書いているのだ・・とタモリさん・・紀行番組でも「比叡山」は見えない所でも、書き込まれてたり・・・・そんなことを言ってらした有識者もいましたね)

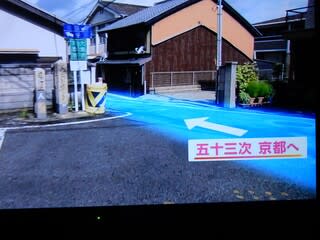

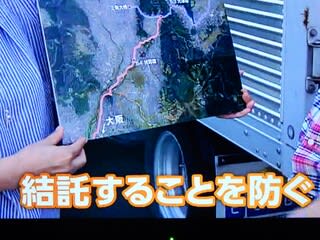

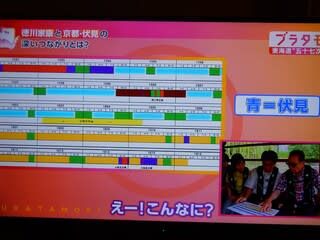

「徳川」が作った「五十七次」というルートがあったのですね。

「徳川」が作った「五十七次」というルートがあったのですね。

「大阪」までのルートです

「大阪」までのルートです

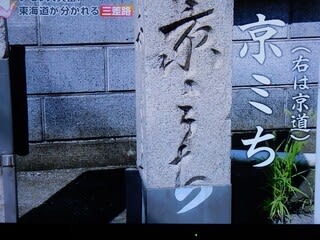

大津側に少し戻ったあたりで、南西に進むと三叉路が見えてきました。

大津側に少し戻ったあたりで、南西に進むと三叉路が見えてきました。

こちら辺りで江戸時代は「大津絵」という手書きの絵が道中のお土産で人気があったそうです。

こちら辺りで江戸時代は「大津絵」という手書きの絵が道中のお土産で人気があったそうです。

手書きでも大量生産するために型を作って描いていかれてたようです。

手書きでも大量生産するために型を作って描いていかれてたようです。

江戸時代の三差路、タイムスリップしてみたくなりますね~~。

江戸時代の三差路、タイムスリップしてみたくなりますね~~。

「徳川幕府」としては大名と天皇の接触をさえぎるためにこのルートを作ったのですね。

「徳川幕府」としては大名と天皇の接触をさえぎるためにこのルートを作ったのですね。

伏見稲荷へは行ってますが、この「元宿場町」だった「伏見」の元東海道ルートを散策しにいきたな~~

伏見稲荷へは行ってますが、この「元宿場町」だった「伏見」の元東海道ルートを散策しにいきたな~~

この「豪川」も興味津々でした。秀吉の時代の伏見城のお堀だったんですね~~

この「豪川」も興味津々でした。秀吉の時代の伏見城のお堀だったんですね~~

「家康」はこれを利用して「流通」ルートも作って宿場町を発展させたようです。

「家康」はこれを利用して「流通」ルートも作って宿場町を発展させたようです。

家康は「伏見」で過ごしたのが一番多かったようです。そして・

家康は「伏見」で過ごしたのが一番多かったようです。そして・

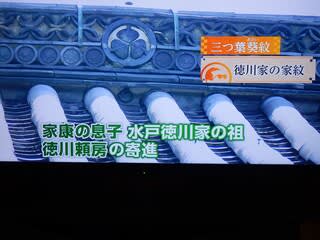

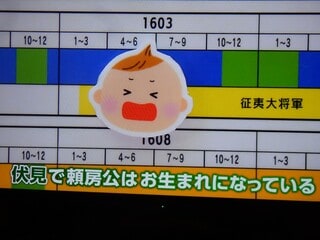

こちらを寄進した水戸の「徳川頼房」が「伏見」で生まれてるそうです。

こちらを寄進した水戸の「徳川頼房」が「伏見」で生まれてるそうです。

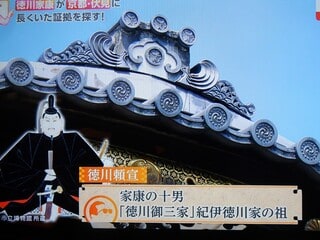

わが紀州藩主の「徳川頼宜」もこちらを寄進してて、「伏見」で誕生だそうです。

わが紀州藩主の「徳川頼宜」もこちらを寄進してて、「伏見」で誕生だそうです。

尾張「徳川義直」も伏見で生まれた・・とか・・

尾張「徳川義直」も伏見で生まれた・・とか・・

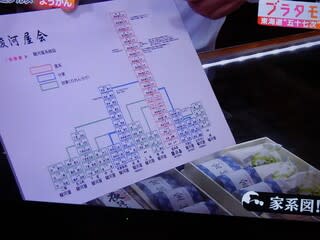

どんだけ代が続いてるんでしょう~和歌山へ着た頃はよく買ってましたね~(和歌浦せんべいなど今は色々な創作和菓子が豊富です)

どんだけ代が続いてるんでしょう~和歌山へ着た頃はよく買ってましたね~(和歌浦せんべいなど今は色々な創作和菓子が豊富です)

こちらも江戸時代にタイムスリップしたいですね~~

こちらも江戸時代にタイムスリップしたいですね~~

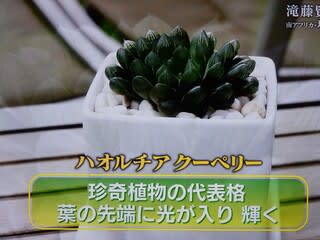

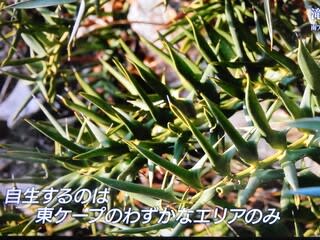

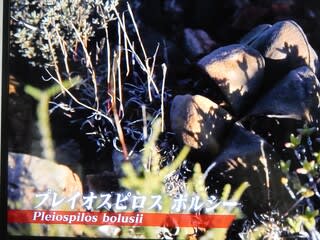

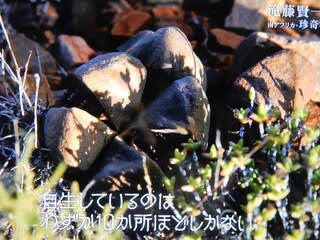

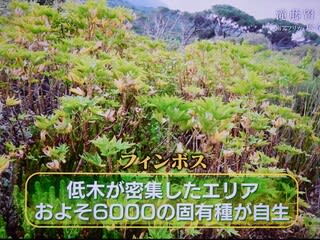

南アフリカではたくさんの珍植物があるようですね。

南アフリカではたくさんの珍植物があるようですね。

変わった植物ですね~この植物も肉眼で見てみたいなって思いました。

変わった植物ですね~この植物も肉眼で見てみたいなって思いました。

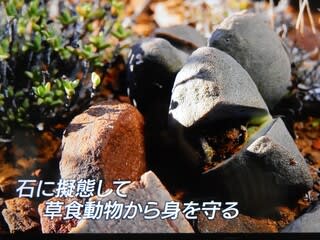

初めて見るものばかり・・・過酷な気象条件の中で、身を守りながら自生してるのですね。

初めて見るものばかり・・・過酷な気象条件の中で、身を守りながら自生してるのですね。

これもまた独特の植物ですね。

これもまた独特の植物ですね。

東ケープで6か所にしかない「ゴクラクチョウカ」、植物園の温室で見ることが多いですが、自生種はやっぱり違いますね。

東ケープで6か所にしかない「ゴクラクチョウカ」、植物園の温室で見ることが多いですが、自生種はやっぱり違いますね。 西ケープへ向かいます・・

西ケープへ向かいます・・

雨水によって「種」が落ちて、その種は20年生きることができるという不思議な生命力の植物ですね。

雨水によって「種」が落ちて、その種は20年生きることができるという不思議な生命力の植物ですね。

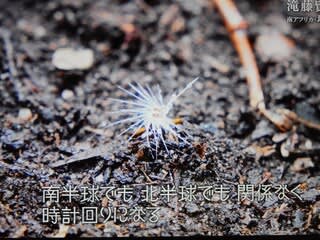

「ペラルゴニューム・・」ここまでの名前は、難しそうだから、育てたことがないのですが知ってますが・・似ていませんね~ ちょっと忘れたのですが・・風が吹くと?時計回りに回ってるんですよ~~なぜだか解明はされてないようです。

「ペラルゴニューム・・」ここまでの名前は、難しそうだから、育てたことがないのですが知ってますが・・似ていませんね~ ちょっと忘れたのですが・・風が吹くと?時計回りに回ってるんですよ~~なぜだか解明はされてないようです。

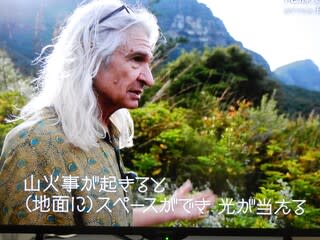

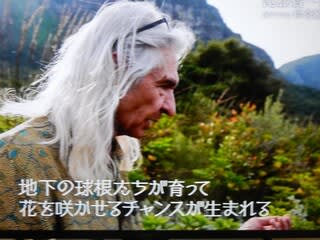

山火事が起きることでまた生きだすことができるっていうことですね~植物の生業ですね。

山火事が起きることでまた生きだすことができるっていうことですね~植物の生業ですね。

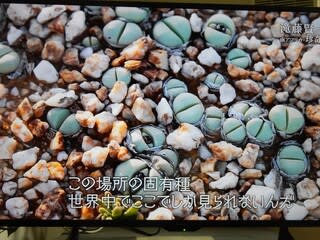

ここでしか見られtない植物だそうです。

ここでしか見られtない植物だそうです。 「親指姫」可愛い名前です。

「親指姫」可愛い名前です。

「石英」はこの地では植物達にとってなくてはならないものです。

「石英」はこの地では植物達にとってなくてはならないものです。

地面近くで咲いたり閉じたり・・地について目いっぱい頑張って・・いじらしくなりますね~

地面近くで咲いたり閉じたり・・地について目いっぱい頑張って・・いじらしくなりますね~

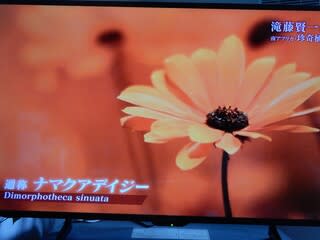

デイジーは日本でもお馴染みですが・・自生種で、一面の花盛り見事ですね~~

デイジーは日本でもお馴染みですが・・自生種で、一面の花盛り見事ですね~~

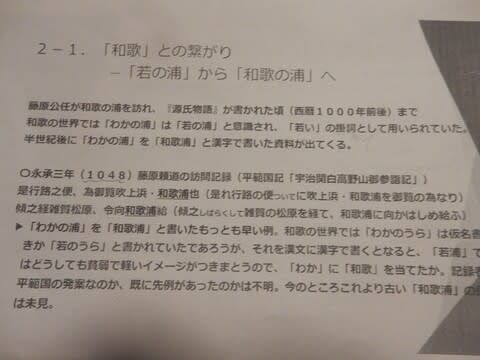

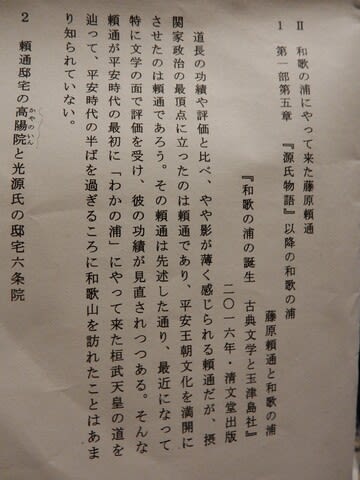

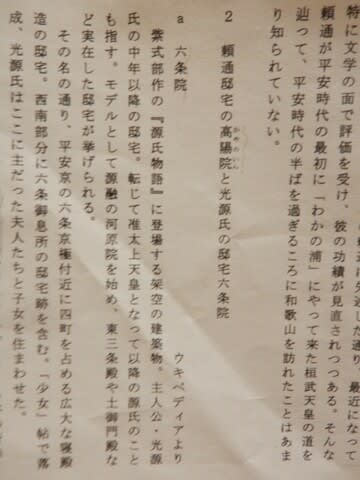

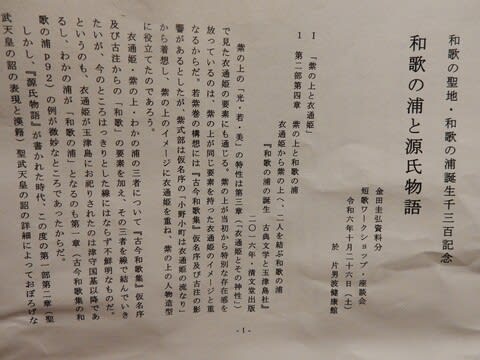

乗り継ぎで「片男波健康館」で開催された「和歌の浦と源氏物語 座談会」へ出かけてきました。

乗り継ぎで「片男波健康館」で開催された「和歌の浦と源氏物語 座談会」へ出かけてきました。

バス停に降り立つと観光案内図が目の前に・・昔の写真を見て南側に渡りながら西側の景色(昔はこのあたりまで船が入ってきて右手にある「玉津島神社」に「参詣」されていたようです。(聖武天皇行幸1300年記念祭がこの辺りで明日開催されます)

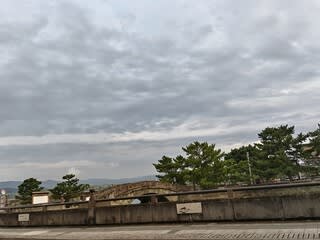

バス停に降り立つと観光案内図が目の前に・・昔の写真を見て南側に渡りながら西側の景色(昔はこのあたりまで船が入ってきて右手にある「玉津島神社」に「参詣」されていたようです。(聖武天皇行幸1300年記念祭がこの辺りで明日開催されます) 「片男波」まで車が通れるように作られた「あしべ橋」です。はるか東側には「紀三井寺」がみえますが・・(うまく撮れてなくて、遠すぎて見えないですねすいません)

「片男波」まで車が通れるように作られた「あしべ橋」です。はるか東側には「紀三井寺」がみえますが・・(うまく撮れてなくて、遠すぎて見えないですねすいません) 大河ドラマ「光る君へ」のお陰で「源氏物語」と「和歌の浦」との関係を紐解きながら、有識者による「和歌の聖地誕生の歴史」と、現在につながる「短歌」の文化に触れることができました。

大河ドラマ「光る君へ」のお陰で「源氏物語」と「和歌の浦」との関係を紐解きながら、有識者による「和歌の聖地誕生の歴史」と、現在につながる「短歌」の文化に触れることができました。

公任さん秀でてらっしゃったのですね。「古今和歌集」の序文の注や、自ら編纂した「歌集」にあの有名な「わかの浦に・・」の「山辺赤人」の歌を取り上げてるんだそうです

公任さん秀でてらっしゃったのですね。「古今和歌集」の序文の注や、自ら編纂した「歌集」にあの有名な「わかの浦に・・」の「山辺赤人」の歌を取り上げてるんだそうです

「源氏物語」関連でのお話では「紫の上」と、「衣通姫(そとおりひめ)」の「美(絶世の美女)」だということを学びました。

「源氏物語」関連でのお話では「紫の上」と、「衣通姫(そとおりひめ)」の「美(絶世の美女)」だということを学びました。

帰路について「不老橋」を北へ渡る前に撮ったものと、バスを待ってる間にとった「不老橋」です。

帰路について「不老橋」を北へ渡る前に撮ったものと、バスを待ってる間にとった「不老橋」です。

午後から出かけて、帰宅は6時過ぎちょっとした小旅行並みでしたが久々に和歌山に浸ってきました。

午後から出かけて、帰宅は6時過ぎちょっとした小旅行並みでしたが久々に和歌山に浸ってきました。

懐かしい「フェイフェイと、トントンちゃん」ですね。トントンちゃんって「人工授精」で生まれたんですってね。

懐かしい「フェイフェイと、トントンちゃん」ですね。トントンちゃんって「人工授精」で生まれたんですってね。

つい先日」「脳トレクイズ」で知った「パンダの左手の指?が7本」というのをこの番組の博物館の取材で再認したという次第です。ちょっと変わった進化の仕方だったのですね。

つい先日」「脳トレクイズ」で知った「パンダの左手の指?が7本」というのをこの番組の博物館の取材で再認したという次第です。ちょっと変わった進化の仕方だったのですね。

骨盤の発達で、周りに筋肉をつけて重い体でも横揺れに強くなったということでした。「水牛」は500㎏くらいで、アジアゾウは「5トン」だそうです。これにもおどろきですが・・

骨盤の発達で、周りに筋肉をつけて重い体でも横揺れに強くなったということでした。「水牛」は500㎏くらいで、アジアゾウは「5トン」だそうです。これにもおどろきですが・・ 陸上最大の哺乳類っていうの納得ですね。このとき「原人や旧人」と共に生きていたのですね~。

陸上最大の哺乳類っていうの納得ですね。このとき「原人や旧人」と共に生きていたのですね~。

1万5千年前の少年の「ミイラ」が発掘されたのですね。これにも驚きです

1万5千年前の少年の「ミイラ」が発掘されたのですね。これにも驚きです

サル~~「原人」~「旧人」が頭脳の進化もあいまって、世界中に散らばったようです。そして我々のような「新人」と進化していったわけですね。

サル~~「原人」~「旧人」が頭脳の進化もあいまって、世界中に散らばったようです。そして我々のような「新人」と進化していったわけですね。

この「アルマジロ」は体長3メートルもあったようです。

この「アルマジロ」は体長3メートルもあったようです。 あの「ナマケモノ」が・・・

あの「ナマケモノ」が・・・

体長60cm~70cmの「ナマケモノ」が6メートル超もあったって信じられない・・頭蓋骨の標本も

体長60cm~70cmの「ナマケモノ」が6メートル超もあったって信じられない・・頭蓋骨の標本も

できました。

できました。

「本」が好きでどこまでも探しに行かれてたのですね~

「本」が好きでどこまでも探しに行かれてたのですね~

色んな事に好奇心を持って学ばれたのでしょうね、まあ200巻ものエッセイ集など書かれているのですから、できる人だったのでしょう。

色んな事に好奇心を持って学ばれたのでしょうね、まあ200巻ものエッセイ集など書かれているのですから、できる人だったのでしょう。

京都から吉野まで歩き続けられてるんですね。健脚も羨ましいです。

京都から吉野まで歩き続けられてるんですね。健脚も羨ましいです。

江戸時代って時代劇でもよく出てきますが」「お伊勢参り」と皆さん歩かれていますよね。現在の健康志向も「歩く」ことが一番いいと言われてますが・・

江戸時代って時代劇でもよく出てきますが」「お伊勢参り」と皆さん歩かれていますよね。現在の健康志向も「歩く」ことが一番いいと言われてますが・・ お言葉通り「毎日を平穏無事に過ごすこと」が心身ともに健康でいられるっていうことでしょう。

お言葉通り「毎日を平穏無事に過ごすこと」が心身ともに健康でいられるっていうことでしょう。

教科書で習ったのは大昔ですが、「方丈記」を書いた人というのは今でも覚えていますね。

教科書で習ったのは大昔ですが、「方丈記」を書いた人というのは今でも覚えていますね。

裕福で何不自由なく育ったから、逆にそうなっちゃうのでしょうか・・

裕福で何不自由なく育ったから、逆にそうなっちゃうのでしょうか・・

「糺の森」にある「庵」を写真に撮ってきたこともありますが、「詫び」を感じたのを思い出します。解体してどこででも暮らせるようにしていたとは・・・

「糺の森」にある「庵」を写真に撮ってきたこともありますが、「詫び」を感じたのを思い出します。解体してどこででも暮らせるようにしていたとは・・・

「神官」になりたかったのかも・・ですが、結果「方丈記」を残せたのですから・・とも思いますが・

「神官」になりたかったのかも・・ですが、結果「方丈記」を残せたのですから・・とも思いますが・

この人の性に合っていたともいえるのでは・・

この人の性に合っていたともいえるのでは・・

「方丈記」は晩年(今の65歳くらいでしょうか・・)に書かれているということですね。

「方丈記」は晩年(今の65歳くらいでしょうか・・)に書かれているということですね。

見た目は聖人でも、心のうちは人間らしいということですよね。

見た目は聖人でも、心のうちは人間らしいということですよね。

自身で選んだ道・・・貧しくても穏やかに過ごされたようで何よりですね。

自身で選んだ道・・・貧しくても穏やかに過ごされたようで何よりですね。

「織田信長」も何度か見聞きしたことがあったのですが、この方もそうだったんですね。それに中年(昔は老年でしょう)ですものねちょっと驚いてしまいました。

「織田信長」も何度か見聞きしたことがあったのですが、この方もそうだったんですね。それに中年(昔は老年でしょう)ですものねちょっと驚いてしまいました。

60歳の時に隠居したそうですが・・

60歳の時に隠居したそうですが・・

仕事をしていた?とか・・隠居ではないですね。現役だったようです

仕事をしていた?とか・・隠居ではないですね。現役だったようです

「伊達物」をやはり身に着けていたんですね。

「伊達物」をやはり身に着けていたんですね。

食にはうるさかったようですね。

食にはうるさかったようですね。

悠々自適の様ですが・・一人淋しかったようですね

悠々自適の様ですが・・一人淋しかったようですね

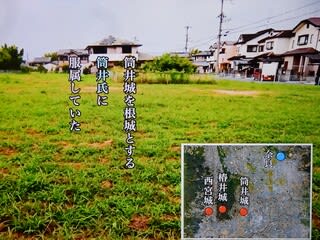

同じ奈良県でも「生駒郡平群町」という地域は行ったことがないところでして・・

同じ奈良県でも「生駒郡平群町」という地域は行ったことがないところでして・・

生まれて育ったという「西宮城」は公園になってるようですが、奈良に「西宮城」なんてあったのですね。(大阪の「西宮」にはよく行きましたが・関係ないですね すいません)

生まれて育ったという「西宮城」は公園になってるようですが、奈良に「西宮城」なんてあったのですね。(大阪の「西宮」にはよく行きましたが・関係ないですね すいません)

「筒井順慶さん」は「麒麟が来る」で「鶴瓶さんの息子さん 駿河太郎さん」が演じられてましたね。この「筒井」は「奈良」に電車で行くときに乗り換えの「大和西大寺駅」までの「郡山市にある筒井駅」を知ってるというだけですが、この辺りにあったお城「筒井城」に「左近さん」がお若い頃に出士されてたということでちょっと感慨深かったです。

「筒井順慶さん」は「麒麟が来る」で「鶴瓶さんの息子さん 駿河太郎さん」が演じられてましたね。この「筒井」は「奈良」に電車で行くときに乗り換えの「大和西大寺駅」までの「郡山市にある筒井駅」を知ってるというだけですが、この辺りにあったお城「筒井城」に「左近さん」がお若い頃に出士されてたということでちょっと感慨深かったです。

この頃のことは大河などでよく出てきましたが・・

この頃のことは大河などでよく出てきましたが・・

左近さんの肖像画などはなくて、結婚されてた話も何が本当なのかわからないようです。

左近さんの肖像画などはなくて、結婚されてた話も何が本当なのかわからないようです。

順慶さんは「本能寺の変」では「光秀」に加担されなかったようですが・・

順慶さんは「本能寺の変」では「光秀」に加担されなかったようですが・・

約束してたのに「山崎の合戦」には出陣しなかったのですね。

約束してたのに「山崎の合戦」には出陣しなかったのですね。

でも人徳なのでしょうか「大和」を失わずに済んでますね。

でも人徳なのでしょうか「大和」を失わずに済んでますね。

「順慶さん」は若くして亡くなるんですね。跡継ぎに見切りをつけた「左近さん」はお城を去ります。その後・・

「順慶さん」は若くして亡くなるんですね。跡継ぎに見切りをつけた「左近さん」はお城を去ります。その後・・

ここで「三成」に乞われて家臣となるんですね。

ここで「三成」に乞われて家臣となるんですね。

「義」を重んじる考え方に共感しあうって感じですね。

「義」を重んじる考え方に共感しあうって感じですね。

佐和山城下の「左近さん」が住んでらした家が再現されてるようです。

佐和山城下の「左近さん」が住んでらした家が再現されてるようです。

左近さんが愛でられてたという・「たぶの木」凄いですよね~~

左近さんが愛でられてたという・「たぶの木」凄いですよね~~

「佐近さん」の姿を凝視できないという相手方の言葉が勇猛な戦い方をした方だったというのが目に浮かびますね。その佐近さんにたびたび「家康」に対戦する戦法を進言されても「首を縦に振らなかった」三成はとは・・

「佐近さん」の姿を凝視できないという相手方の言葉が勇猛な戦い方をした方だったというのが目に浮かびますね。その佐近さんにたびたび「家康」に対戦する戦法を進言されても「首を縦に振らなかった」三成はとは・・

最終的には生きざまは同じであったということでしょうね。

最終的には生きざまは同じであったということでしょうね。

先を見据えた「軍師」であったということですね。

先を見据えた「軍師」であったということですね。

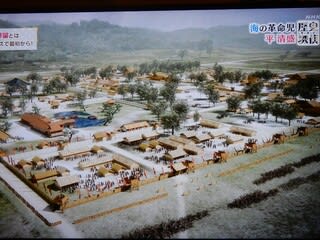

「遠矢」という海の上でつかった「作」を「近くに迫ってくる源氏勢」の騎馬戦にどうにか勝てないものかと陸の戦いに応用したのだそうです。

「遠矢」という海の上でつかった「作」を「近くに迫ってくる源氏勢」の騎馬戦にどうにか勝てないものかと陸の戦いに応用したのだそうです。

「清盛」が「六波羅蜜寺」に誘い込み用意周到で勝利します。

「清盛」が「六波羅蜜寺」に誘い込み用意周到で勝利します。

これにより「平氏全盛期」を迎えるのですね。

これにより「平氏全盛期」を迎えるのですね。

「にらめっこ(目眸)」で「どくろの妖怪」を退治したとのこと・・

「にらめっこ(目眸)」で「どくろの妖怪」を退治したとのこと・・

大河では「松山ケンイチさん」「松平健さん」が清盛を演じられましたね。

大河では「松山ケンイチさん」「松平健さん」が清盛を演じられましたね。

「桓武天皇」の子孫の一族なんですね~~

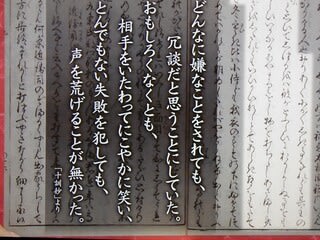

「桓武天皇」の子孫の一族なんですね~~ 「声を荒げることはなかった」とありますが「大人の人形劇」でもそんな感じでしたが・・

「声を荒げることはなかった」とありますが「大人の人形劇」でもそんな感じでしたが・・