第20日 2004年3月10日(水) 晴 <38番金剛福寺>

=足摺岬へ到達=

5時25分起床、6時朝食、軽くなったザックで6時41分に安宿

旅館を出る。いよいよ今日は足摺岬へ向かうのだ。

川幅一杯に流れる下ノ加江川を渡り、鍵掛集落に入る。今日の

最高気温の予想は19度だが、朝はまだ風が冷たい。

久万地の海岸沿いは常緑樹の大木が続く。足摺サンロードと

名付けられた国道321号、足摺岬まで27㎞の表示。

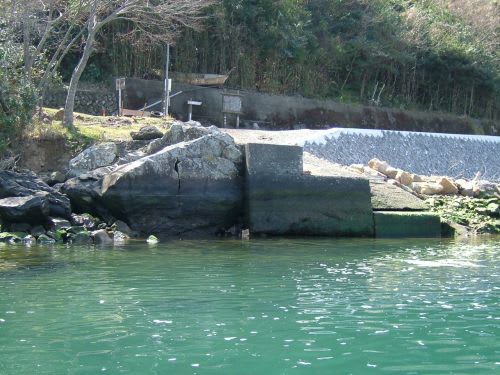

久万地岬のあたり、下ノ加江海岸は、海蝕景観と呼ぶ浸食され

た岩礁が続く。

人気民宿久百々の先で、「あしずり遍路道」と記された道標に

従い、へんろ道に入った。ミカンより黄色くて丸い、ポンカンがたわ

わに実る山間の静かな集落を抜ける。

暖かくなったので、国道に戻る手前で厚手のシャツを脱ぐ。

以前から気づいていたが、高知の中高年女性は頭巾をかぶって

いる人が多く、この集落でも同様だ。

双浜バス停先で次のへんろ道へ。また大きなアシタバが眼に入

る。蟻崎の国道をショートカットするように回り、浜垣の入口付近

に出た。左手眼下(南方)に、大岐の浜と呼ぶ砂浜が延びている。

花崗岩の砂浜と、クロマツ、スダジイ、ウバメガシなどの保安林

だという。砂浜を見下ろすカーブで小休止して、砂浜に下りた。

1.6kmあるという砂浜がへんろ道。乾いた砂なので、少しめり

込み歩きにくいが、足には優しい。潮騒を聞きながら、「椰子の実」、

「浜辺の歌」、「海」、「松原」など、海の唱歌を口づさみつつ砂浜を

進んだ。

砂浜の末端で小さい流れをまたぎ、岩の間を下港山の集落に

上がり、さらに少しへんろ道が続く。

以布利の町並みを見下ろす高台に出て、その町並みに下る。

この先で昼食の調達をしようと、街角にいた人に店の場所を聞き、

その方角に戻ったがない。3人目の奥さんから、この先、室津の

大漁屋がよいと教えてもらい安心した。

以布利港の魚市場でせりが終わったのか、大勢の人たちが動

き出していた。漁港沿いに回り、石ころの多い砂浜を抜け、がけ

下からツバキなどの広葉樹林に入った。

林の中を上り下りしてポンカン畑を抜ける。民宿久百々に泊まっ

たという2人づれの歩きへんろが、「休みませんか」と声をかけて

くれたので一緒に休憩する。

軽装の1人は宿に荷を預け、今日、金剛福寺を打ち戻るという。

もう1人は奈良の人で、足摺岬から海岸沿いに進む予定とのこと

だった。

再びへんろ道に入り、ヤブツバキや竹林などを抜けて県道へ戻

る。掛樋(かけひ)から冷たい水が流れていたので飲む。今日も波

静かな大海原を眺めながら、海岸線を進む。

窪津に入ったら中央水産という魚の加工工場があった。

かつお節にするのだろうか、湯気が上り、よい匂いのする蒸し

たてのカツオを、数人の女性が棚干しの棚に次々に積んでいる。

こういう作業を見るのも高知ならでは。初めて見たので大変興味

深かった。

近くに、この辺では安政(1854~)の頃から、鯨を港に追い込ん

で生け捕りする漁をしていたことが記されていた。

お目当ての大漁屋は小さい三差路にあった。新鮮な魚などを売っ

ている店で、サバに酢飯を詰めた魚弁当というのを買う。

そばの室津岬は、急斜面をジグザグに上って窪津港を見下ろす

高台に出て、畑作地帯を進む。先生が引率し、たくさんフキノトウを

摘んだ小学生が20人余り来たので、挨拶を交わしながら行き違う。

11時、雀の学校のチャイムが鳴る柳駄馬集落へ。細いくねくね

した県道を進むと、無料宿泊も出来るへんろ小屋があった。中に

いたご主人に勧められ、文旦をいただき休ませてもらう。

先ほどの2人も前後して着き、自転車で遍路している東京の大学

4年生の女性も来て休む。女性ながらかなりの大荷物である。

以前から気になっていて、ちょうどそばに咲いていた梅のような

花びらの桜についてご主人に聞いたら、実桜といってサクランボの

なる桜で、ソメイヨシノより早く咲くのだという。

こんな狭い道に、シーズンになって観光バスが来たら、大変では

ないかとも聞いたら、「足摺岬へは稜線を走る足摺スカイライン経由

がほとんどだ」と教えてくれた。

津留、大谷の集落も少しずつへんろ道を進む。土佐備長炭を焼く

窯があり、煙が上がっていた。その先も、何度かへんろ道と県道を

交互に進む。

赤磐の県道横に雑草地があったので、ちょうど一緒だった奈良の

人と昼食をした。

足摺岬にあと2km標識が出た。海ははるか下になり、県道は高

みを進む。両側を広葉樹林に覆われた狭い県道を進み、12時20

分、38番金剛福寺に着いた。

広葉樹と松林の中の広い境内、本堂、大師堂のほか、幾つかの

建物と鐘楼があり、本堂の前に大きな弘法大師像が立っていた。

参拝を終わり、納経所で御朱印をいただき、家族に記念品を買

う。納経所の人に、「遠かったでしょう」と言われた。

「はい、遠かったです」と答えたら、歩き出してから500km余り、

はるかここまでよく歩いてこられたと感激が高まり、思わず涙が

あふれて止まらない。涙をこらえて山門を出た。

寺の南側が足摺岬。展望台に上がったら、風が強くて菅笠が吹

き飛びそう。笠を抑えながらデジカメのシャッターを押した。

宿に向かって西に進む。岬の周辺は、花は落ち始めたが見事な

ヤブツバキなどの広葉樹林が続き、その先は旅館や民宿などの

多い町並みとなる。風が強まり、沖合まで白波が立つのが見える。

松尾集落のへんろ道を下り、急坂を上がって松尾小裏の三差路

に出た。入手していた宿のパンフレットに記載の地図はあいまいで、

右へ行くのか左なのかよく分からない。

いったん左に進み、鵜ノ岬まで行ったが何の表示もない。でも、

鵜ノ岬から見下ろす海の展望は大変素晴らしかった。

松尾小のそばまで戻り、電話しようとしたら、よその旅館の車が

止まって、「鵜ノ岬から100m先を入る」と教えてくれた。なるほど

そこまで行くと脇道があり、400mほど上がったら民宿青岬が

あった。

広葉樹林に囲まれた一軒宿で自然が一杯。鉄筋づくりの建物は

新しくてきれい。早速風呂に入れてもらう。

脱衣所に、「ちんぽこもおそそも湧いてあふれる湯」という句が

張ってある。翌朝、おかみさんが、「あれは山頭火の句ですよ」と

教えてくれた。入浴後、洗濯もする。

夕食は18時から。若いおかみは地元料理というが、おすすめと

いうイカの姿煮のほか、カツオのたたき、アジの生け造り、鍋には

餃子、キムチ、エノキ、アサリ、うどんなどが入り、幾つかの皿に

アシタバが添えられている。

途中あちこちで見ながら、どこの宿でも出してくれなかったアシ

タバがとうとう出た。生の葉だがおいしくいただきうれしかった。

料理の下には、おかみさん自作の句を書いた半紙が敷いてあっ

たのでいただく。ご主人の話では、持って行く人は百人に1人とか。

料理といい、ご夫妻の心づかいといい、とても気にいった。

〈コースタイム〉安宿旅館6:41久百々の橋7:25ー大岐の浜駐車場

8:03~08ー以布利(国道の先)(休憩)9:23~38ー津呂の遍路小屋

11:08~39ー赤磐(昼食)12:30~58ー38番金剛福寺13:20~43ー

足摺岬展望台13:45~53ー鵜ノ岬15:08ー松尾小(戻り)15:19ー鵜

ノ岬(再)15:39ー民宿青岬15:39

(距離 32km、歩行地 土佐清水市、歩数 52,000)

=足摺岬へ到達=

5時25分起床、6時朝食、軽くなったザックで6時41分に安宿

旅館を出る。いよいよ今日は足摺岬へ向かうのだ。

川幅一杯に流れる下ノ加江川を渡り、鍵掛集落に入る。今日の

最高気温の予想は19度だが、朝はまだ風が冷たい。

久万地の海岸沿いは常緑樹の大木が続く。足摺サンロードと

名付けられた国道321号、足摺岬まで27㎞の表示。

久万地岬のあたり、下ノ加江海岸は、海蝕景観と呼ぶ浸食され

た岩礁が続く。

人気民宿久百々の先で、「あしずり遍路道」と記された道標に

従い、へんろ道に入った。ミカンより黄色くて丸い、ポンカンがたわ

わに実る山間の静かな集落を抜ける。

暖かくなったので、国道に戻る手前で厚手のシャツを脱ぐ。

以前から気づいていたが、高知の中高年女性は頭巾をかぶって

いる人が多く、この集落でも同様だ。

双浜バス停先で次のへんろ道へ。また大きなアシタバが眼に入

る。蟻崎の国道をショートカットするように回り、浜垣の入口付近

に出た。左手眼下(南方)に、大岐の浜と呼ぶ砂浜が延びている。

花崗岩の砂浜と、クロマツ、スダジイ、ウバメガシなどの保安林

だという。砂浜を見下ろすカーブで小休止して、砂浜に下りた。

1.6kmあるという砂浜がへんろ道。乾いた砂なので、少しめり

込み歩きにくいが、足には優しい。潮騒を聞きながら、「椰子の実」、

「浜辺の歌」、「海」、「松原」など、海の唱歌を口づさみつつ砂浜を

進んだ。

砂浜の末端で小さい流れをまたぎ、岩の間を下港山の集落に

上がり、さらに少しへんろ道が続く。

以布利の町並みを見下ろす高台に出て、その町並みに下る。

この先で昼食の調達をしようと、街角にいた人に店の場所を聞き、

その方角に戻ったがない。3人目の奥さんから、この先、室津の

大漁屋がよいと教えてもらい安心した。

以布利港の魚市場でせりが終わったのか、大勢の人たちが動

き出していた。漁港沿いに回り、石ころの多い砂浜を抜け、がけ

下からツバキなどの広葉樹林に入った。

林の中を上り下りしてポンカン畑を抜ける。民宿久百々に泊まっ

たという2人づれの歩きへんろが、「休みませんか」と声をかけて

くれたので一緒に休憩する。

軽装の1人は宿に荷を預け、今日、金剛福寺を打ち戻るという。

もう1人は奈良の人で、足摺岬から海岸沿いに進む予定とのこと

だった。

再びへんろ道に入り、ヤブツバキや竹林などを抜けて県道へ戻

る。掛樋(かけひ)から冷たい水が流れていたので飲む。今日も波

静かな大海原を眺めながら、海岸線を進む。

窪津に入ったら中央水産という魚の加工工場があった。

かつお節にするのだろうか、湯気が上り、よい匂いのする蒸し

たてのカツオを、数人の女性が棚干しの棚に次々に積んでいる。

こういう作業を見るのも高知ならでは。初めて見たので大変興味

深かった。

近くに、この辺では安政(1854~)の頃から、鯨を港に追い込ん

で生け捕りする漁をしていたことが記されていた。

お目当ての大漁屋は小さい三差路にあった。新鮮な魚などを売っ

ている店で、サバに酢飯を詰めた魚弁当というのを買う。

そばの室津岬は、急斜面をジグザグに上って窪津港を見下ろす

高台に出て、畑作地帯を進む。先生が引率し、たくさんフキノトウを

摘んだ小学生が20人余り来たので、挨拶を交わしながら行き違う。

11時、雀の学校のチャイムが鳴る柳駄馬集落へ。細いくねくね

した県道を進むと、無料宿泊も出来るへんろ小屋があった。中に

いたご主人に勧められ、文旦をいただき休ませてもらう。

先ほどの2人も前後して着き、自転車で遍路している東京の大学

4年生の女性も来て休む。女性ながらかなりの大荷物である。

以前から気になっていて、ちょうどそばに咲いていた梅のような

花びらの桜についてご主人に聞いたら、実桜といってサクランボの

なる桜で、ソメイヨシノより早く咲くのだという。

こんな狭い道に、シーズンになって観光バスが来たら、大変では

ないかとも聞いたら、「足摺岬へは稜線を走る足摺スカイライン経由

がほとんどだ」と教えてくれた。

津留、大谷の集落も少しずつへんろ道を進む。土佐備長炭を焼く

窯があり、煙が上がっていた。その先も、何度かへんろ道と県道を

交互に進む。

赤磐の県道横に雑草地があったので、ちょうど一緒だった奈良の

人と昼食をした。

足摺岬にあと2km標識が出た。海ははるか下になり、県道は高

みを進む。両側を広葉樹林に覆われた狭い県道を進み、12時20

分、38番金剛福寺に着いた。

広葉樹と松林の中の広い境内、本堂、大師堂のほか、幾つかの

建物と鐘楼があり、本堂の前に大きな弘法大師像が立っていた。

参拝を終わり、納経所で御朱印をいただき、家族に記念品を買

う。納経所の人に、「遠かったでしょう」と言われた。

「はい、遠かったです」と答えたら、歩き出してから500km余り、

はるかここまでよく歩いてこられたと感激が高まり、思わず涙が

あふれて止まらない。涙をこらえて山門を出た。

寺の南側が足摺岬。展望台に上がったら、風が強くて菅笠が吹

き飛びそう。笠を抑えながらデジカメのシャッターを押した。

宿に向かって西に進む。岬の周辺は、花は落ち始めたが見事な

ヤブツバキなどの広葉樹林が続き、その先は旅館や民宿などの

多い町並みとなる。風が強まり、沖合まで白波が立つのが見える。

松尾集落のへんろ道を下り、急坂を上がって松尾小裏の三差路

に出た。入手していた宿のパンフレットに記載の地図はあいまいで、

右へ行くのか左なのかよく分からない。

いったん左に進み、鵜ノ岬まで行ったが何の表示もない。でも、

鵜ノ岬から見下ろす海の展望は大変素晴らしかった。

松尾小のそばまで戻り、電話しようとしたら、よその旅館の車が

止まって、「鵜ノ岬から100m先を入る」と教えてくれた。なるほど

そこまで行くと脇道があり、400mほど上がったら民宿青岬が

あった。

広葉樹林に囲まれた一軒宿で自然が一杯。鉄筋づくりの建物は

新しくてきれい。早速風呂に入れてもらう。

脱衣所に、「ちんぽこもおそそも湧いてあふれる湯」という句が

張ってある。翌朝、おかみさんが、「あれは山頭火の句ですよ」と

教えてくれた。入浴後、洗濯もする。

夕食は18時から。若いおかみは地元料理というが、おすすめと

いうイカの姿煮のほか、カツオのたたき、アジの生け造り、鍋には

餃子、キムチ、エノキ、アサリ、うどんなどが入り、幾つかの皿に

アシタバが添えられている。

途中あちこちで見ながら、どこの宿でも出してくれなかったアシ

タバがとうとう出た。生の葉だがおいしくいただきうれしかった。

料理の下には、おかみさん自作の句を書いた半紙が敷いてあっ

たのでいただく。ご主人の話では、持って行く人は百人に1人とか。

料理といい、ご夫妻の心づかいといい、とても気にいった。

〈コースタイム〉安宿旅館6:41久百々の橋7:25ー大岐の浜駐車場

8:03~08ー以布利(国道の先)(休憩)9:23~38ー津呂の遍路小屋

11:08~39ー赤磐(昼食)12:30~58ー38番金剛福寺13:20~43ー

足摺岬展望台13:45~53ー鵜ノ岬15:08ー松尾小(戻り)15:19ー鵜

ノ岬(再)15:39ー民宿青岬15:39

(距離 32km、歩行地 土佐清水市、歩数 52,000)