2015年4月9日(木)

「青春18きっぷ」の使用期限があと2日になったので、最後の5回目を使って、高崎市

内にある国の特別史跡「上野三碑(こうずけさんぴ)」巡りに出かけた。

「上野三碑」とは、古代上野国(群馬県)にある平安時代以前に造立された三つの石碑

のこと。国内に現存する平安以前の古碑はわずかに20ほど。それが高崎市内に三つも集

中しているのは、歴史的に極めて特筆されるという。

7時4分に自宅を出て、新秋津、武蔵浦和、大宮経由で高崎駅まで行き、上信電鉄に乗

る。

赤色塗装のこの編成は「絵手紙列車」と呼ばれ、全国の愛好家から送られた絵手紙が広

告に変わって掲示されている。

10時18分に吉井駅で下車した。

最初の古碑、多胡碑(たごひ)に向かう前に、駅前を少しだけ南進して吉井郷土資料館

に行く。

高崎市に合併前の、旧吉井町関連の資料館。2階の歴史スペースには、土器や埴輪、中

世の板碑や文書(もんじょ)、近世の甲冑(かっちゅう)や吉井宿関連のものなどが展示

され、1階には古武道・馬庭念流(まにわねんりゅう)や、吉井藩主家の資料、吉井の火

打金(ひうちがね)関連↓のものなどが展示されていた。

建物の手前の道路際には、吉井藩陣屋が宝暦2年(1752)に吉井に移った後に建て

られた、陣屋の表門が移築復元されていた。

ちなみに吉井藩は、京都鷹司(たかつかさ)家の出の信平を祖とし、石高(こくだか)

1万石だったが徳川親藩として松平姓を名乗り、江戸城中では重きをなしていたという。

門の前から東に向かい、旧吉井町役場跡に建てられた高崎市吉井支所前に出る。構内東

側の県道71号際に、「多胡石灯籠」と呼ぶ大きな石灯ろうが立っていた。

県道を斜めに横断して東北への旧道へ。田園地帯に出て上信電鉄の踏切を渡ると、耕作

前の田んぼの上空でヒバリがさえずる。

池集落を北東に抜けた辺りが、「吉井いしぶみの里公園」。散り始めたソメイヨシノが

数本あり、多胡碑は、その先のりっぱな覆屋の中に保護されていた。

施錠されているので中には入れず、周囲のガラス窓からのぞき見る。

国特別史跡多胡碑は、上野三碑の一つであるとともに、那須国造碑(なすのくにのみや

つこのひ)(栃木県)、多賀城碑(たがじょうひ)(宮城県)と並ぶ日本三古碑の一つ。

奈良時代初期の和銅4年(711)に多胡郡が誕生したときの建郡の碑で、その内容は

多くの学者の注目を集め、優れた書体は書家たちに愛好されているという。

土地の人は多胡碑を「羊(ひつじ)さま」と呼んでいるとか。多胡碑の前に「羊さまの

榎(えのき)」と呼ぶエノキの古木↑があり、公園内には多胡碑を詠んだ歌碑が幾つか立

っていた。

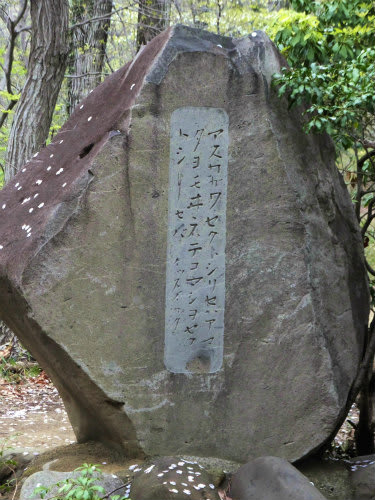

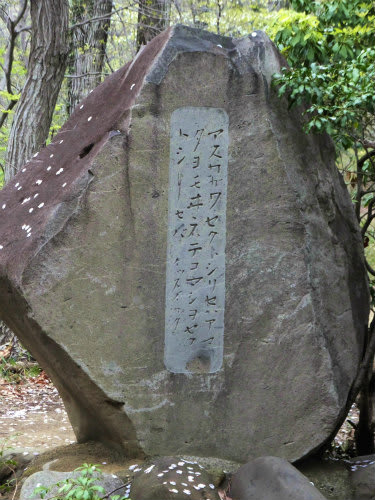

これはそのひとつ、吉田松陰の義弟で多胡碑の保管管理に尽力した群馬県令(知事の前

身)楫取 素彦(かとり もとひこ)の歌碑で、「深草のうちに埋もれし石文の 世にめづ

らるゝ時は来にけり」と刻まれている。

公園の北側に回り、「多胡碑記念館」に入る(200円・65歳以上無料・館内は撮影

禁止)。

館内には、多胡碑の歴史、書道史、世界の古代文字の研究資料、日本三古碑、上野三碑

のレプリカとその読み下し解説、中国の代表的拓本などが展示されていて、大変興味深く

観覧した。

記念館の東側には、墳径17mで二段築成の円墳である「南高原(みなみたかはら)1

号古墳」↑と、墳径32.6mで周囲に堀割のある「片山1号古墳」↓の二つの古墳が移

築復元されている。

円墳の周囲を一巡したら正午近い。公園内のベンチで昼食とし、高崎駅で買った「鶏め

し弁当」を食べる。朝から曇天のままで気温が上がらず、10℃前後だろうか。休んでい

るとうす寒い。12時20分に公園を後にした。

池集落を南に抜けて畑の中を進む。小さいお社のそばのソメイヨシノとハナモモが花盛

り。牛舎の横を通過して上信電鉄の踏み切りを渡ると小さい流れがあり、その左岸にもソ

メイヨシノが咲き残る。

そばの「関東ふれあいの道」の道標に従い、小川沿いを東進する。流れは鏑川(かぶら

がわ)に合流し、右岸を少しでV字状に折り返して、大野橋を渡る。

橋の左岸にも、10数本のソメイヨシノや真っ赤なハナモモが花を見せていた。

馬庭駅の西側踏み切りを渡るとそばに神社と寺が並び、右の随雲寺は鉄柵に囲まれて入

れない。

左手の飯玉神社は鎌倉時代の創立と推定されるとか。本殿や弊殿、拝殿は昭和35年

(1960)の造営のようで、西側の社務所は再建中。境内のソメイヨシノは、かなり散

り落ちていた。

次の十字路を左折する。その道路が左カーブする右手正面に、大きな長屋門のような建

物がある。慶応3年(1867)に建てられた「馬庭念流道場」で、ここにお住まいの樋

口家に代々伝わる古武道の道場。群馬県指定史跡である。

馬庭念流はわが国最古の剣術で、数多い武芸諸流の源派とか。奥州相馬の相馬四郎義元

が1368年に創始し、高弟の樋口太郎の子孫高重が馬庭に移住して、代々樋口家に継承

されているようだ。

馬庭念流は護身の術で、郷土の武士や農民に多くの弟子を持ち、剣の道を指導して今日

にいたっているという。

この先しばらくは立ち寄るところも無さそうなので、馬庭駅↑13時11分の上り電車

に乗り、二つ先の山名(やまな)駅で下りた。

駅の西側斜面には、山名八幡宮が祭られている。創建は830年という古社で、応仁の

乱の西軍の指揮を執った山名宗全の祖、山名義範が造営したもの。

義範は新田義重の子で、ここ山名郷に入り山名氏の祖となり、史書「吾妻鏡」には、随

所に名が記されているという。安産・子育ての神として知られ、春と秋の例祭では、獅子

頭、虫きり鎌などを買う参拝客で賑わうとか。

鳥居周辺のソメイヨシノも花の盛りは過ぎ、ご神木のケヤキの新緑が始まっていた。

石段の上に、一体になった拝殿と弊殿、本殿が続き、奥の本殿には象や鳳凰、唐獅子な

ど6種の動物の精巧な木彫が施され、平成3年に極彩色に塗りあげたようで、鮮やかな彩

りを見せている。

本殿の背後は「裏神様」と呼ばれ、こちらからも参拝すると、陰陽合わせてのご利益が

あると伝えられているというので、手を合わせる。

本殿横のシャクナゲが咲き出し、その向こうにショカッサイがたくさん花を競う。

社殿の右手から、大きな忠霊塔の立つ背後の公園に回る。

この先は「高崎自然歩道」を進むので、道標に従い折り返して上がる車道を右に回り込

む。少し先に「山名御野立所跡」碑があり、その背後からは林間の遊歩道となる。

ところどころに万葉歌碑があり、その傍らに歌碑の文字と読み下し文の掲示板も並んで

いる。高台なので木々の切れ間からは南側の展望が広がる。

下り道となり、民家の少ない辺りで車道に出ると、正面斜面にソメイヨシノ数本が満開

の彩り。車道に下りたところには、お地蔵さんが祭られていた。

トサミズキやムラサキモクレンなどの咲く小集落の路傍に、高崎市史跡「来迎阿弥陀画

像板碑」と古い石像が並ぶが、板碑の保管庫は施錠されていて見えない。近くのシダレザ

クラが見頃だった。

家並みが終わる辺りで右手の小道に入り、石段を上がると、りっぱな覆屋の中に山上碑

(やまのうえひ)が立ち、横に山上古墳が並ぶ。いずれも国の特別史跡である。

山上碑は天武天皇時代の681年の造立で、完存のものでは日本最古の石碑。碑文は、

隣の山上古墳に埋葬された佐野三家(さののみやけ)を管理する豪族の子女である黒売

(くろめ)と、その子、長利(ちようり)の系譜を述べたもので、黒売の追善供養碑の性

格もあわせ持っているという。

山上古墳は直径15mの円墳。南面の横穴式石室は、群馬県の同種の石室の中では最も

古い7世紀前半から中頃のもので、新しい技術を獲得した当地の有力豪族(佐野三家の族

長)が埋葬されたと考えられているようだ。

次の金井沢碑に向かうため、古墳の右手を北上して、さらに西に延びる稜線上の高崎自

然歩道を進むことにする。

こちらにも万葉歌碑が続き、「関東ふれあいの道」や「石碑の路(いしぶみのみち)」

の石標もあり、自然歩道が左カーブする辺りで、北東に延びる支尾根を200mほど入る

と山名城址(じょうし)である。

中世の豪族山名氏が、8代にわたり居城としたとされる山城で、東西450m、幅の広

い二の丸部分で南北130mあり、築城法からみて、弓矢だけでなく鉄砲が使われた時代

の普請と分かるとか。

切り開かれた二の丸跡の平地に休憩用の椅子などがあるが、ほかは樹木に覆われていた。

分岐に戻り、左カーブして西に向かう稜線上の自然歩道を進む。万葉歌碑は100m前

後の間隔で続き、歌碑とやわらかな新緑の彩りの中を、緩やかなアップダウンが続く。

高崎経済大前駅に下る分岐を右に分け、次の分岐を北東に500mほど入る。標高97.

7m三角点のあるピークの周辺が、根小屋(ねごや)城址である。

永禄11年(1568)に武田信玄が築いた山城で、狼煙(のろし)台として近隣の諸

将を監視するため、守兵は信州の信頼できる将兵を入れたようだ。ちなみに根小屋とは、

平素城兵の居住するところで、この地名の所には、必ず山城の跡があるという。

ピークの周辺を一周する回遊路があるので、右回りに回ってみた。城の表の「追手(お

うて)(大手)」と呼ぶ北側からは、高崎市中心街からその南部にかけての展望が広がる。

二の丸跡、井戸跡、土橋などを回って一周し終えた。近くには休憩舎も設けられている。

自然歩道の本道に戻り、さらに先に進む。ところどころの斜面に、ヤマザクラかと思わ

れる花が幾つも咲いている。

やがて自然歩道は半円形状に右カーブして、北に向かって少しずつ下る。

最後は丸木の段が続き、「鎌倉街道七曲り」と呼ばれる急坂を下って車道に出た。

三差路で標識に従い、左の細い旧道へ。せせらぎを渡って石段を上がると、上野三碑の

最後、金井沢碑(かないざわひ)が、やはり頑丈な覆屋の中に保護されていた。

金井沢碑は、神亀3年(726)、三家(みやけ)氏が祖先の供養と一族の繁栄を祈っ

て造立した石碑。碑文の冒頭に記された「上野国群馬郡(こうずけのくにくるまのこおり)

が最古の「群馬」の名の使用例で、県名のルーツになっているという。

車道の南側斜面に咲くヤマザクラを眺め、旧道沿いのソメイヨシノの花の下を通過する。

旧道にはミツバツツジも色鮮やかに咲く。

民家風の根小屋駅に16時45分に着き、上野三碑と二つの城址巡りを無事歩き終えた。

女性駅員さんに高崎行きの切符を求めたら、いまは珍しい硬券。17時1分発の上り電

車で高崎駅に向かう。

(天気 曇、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 富岡、高崎、歩行地 高崎市、歩数

21,900)

日本三古碑のうち、多賀城碑は10年以上前だろうか、訪ねたことがある。残る那須国

造碑も、いずれ機会を作って訪ねたいと思う。

【参考資料】

「吉井郷土資料館」(リーフレット)(吉井郷土資料館)

「群馬県高崎市 吉井ガイドマップ」(吉井観光協会)

「吉井いしぶみの里公園 多胡碑記念館」(多胡碑記念館)

「上野三碑」(歴史と文化を考える会発行)

「上野三碑を歩こうマップ」(リーフレット)(高崎市観光課)

「高崎自然歩道ガイドマップ」(高崎市商工観光部観光課)

「山名八幡宮」(リーフレット)(山名八幡宮)

「群馬県の歴史散歩」(吉川弘文館) ほか

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

「青春18きっぷ」の使用期限があと2日になったので、最後の5回目を使って、高崎市

内にある国の特別史跡「上野三碑(こうずけさんぴ)」巡りに出かけた。

「上野三碑」とは、古代上野国(群馬県)にある平安時代以前に造立された三つの石碑

のこと。国内に現存する平安以前の古碑はわずかに20ほど。それが高崎市内に三つも集

中しているのは、歴史的に極めて特筆されるという。

7時4分に自宅を出て、新秋津、武蔵浦和、大宮経由で高崎駅まで行き、上信電鉄に乗

る。

赤色塗装のこの編成は「絵手紙列車」と呼ばれ、全国の愛好家から送られた絵手紙が広

告に変わって掲示されている。

10時18分に吉井駅で下車した。

最初の古碑、多胡碑(たごひ)に向かう前に、駅前を少しだけ南進して吉井郷土資料館

に行く。

高崎市に合併前の、旧吉井町関連の資料館。2階の歴史スペースには、土器や埴輪、中

世の板碑や文書(もんじょ)、近世の甲冑(かっちゅう)や吉井宿関連のものなどが展示

され、1階には古武道・馬庭念流(まにわねんりゅう)や、吉井藩主家の資料、吉井の火

打金(ひうちがね)関連↓のものなどが展示されていた。

建物の手前の道路際には、吉井藩陣屋が宝暦2年(1752)に吉井に移った後に建て

られた、陣屋の表門が移築復元されていた。

ちなみに吉井藩は、京都鷹司(たかつかさ)家の出の信平を祖とし、石高(こくだか)

1万石だったが徳川親藩として松平姓を名乗り、江戸城中では重きをなしていたという。

門の前から東に向かい、旧吉井町役場跡に建てられた高崎市吉井支所前に出る。構内東

側の県道71号際に、「多胡石灯籠」と呼ぶ大きな石灯ろうが立っていた。

県道を斜めに横断して東北への旧道へ。田園地帯に出て上信電鉄の踏切を渡ると、耕作

前の田んぼの上空でヒバリがさえずる。

池集落を北東に抜けた辺りが、「吉井いしぶみの里公園」。散り始めたソメイヨシノが

数本あり、多胡碑は、その先のりっぱな覆屋の中に保護されていた。

施錠されているので中には入れず、周囲のガラス窓からのぞき見る。

国特別史跡多胡碑は、上野三碑の一つであるとともに、那須国造碑(なすのくにのみや

つこのひ)(栃木県)、多賀城碑(たがじょうひ)(宮城県)と並ぶ日本三古碑の一つ。

奈良時代初期の和銅4年(711)に多胡郡が誕生したときの建郡の碑で、その内容は

多くの学者の注目を集め、優れた書体は書家たちに愛好されているという。

土地の人は多胡碑を「羊(ひつじ)さま」と呼んでいるとか。多胡碑の前に「羊さまの

榎(えのき)」と呼ぶエノキの古木↑があり、公園内には多胡碑を詠んだ歌碑が幾つか立

っていた。

これはそのひとつ、吉田松陰の義弟で多胡碑の保管管理に尽力した群馬県令(知事の前

身)楫取 素彦(かとり もとひこ)の歌碑で、「深草のうちに埋もれし石文の 世にめづ

らるゝ時は来にけり」と刻まれている。

公園の北側に回り、「多胡碑記念館」に入る(200円・65歳以上無料・館内は撮影

禁止)。

館内には、多胡碑の歴史、書道史、世界の古代文字の研究資料、日本三古碑、上野三碑

のレプリカとその読み下し解説、中国の代表的拓本などが展示されていて、大変興味深く

観覧した。

記念館の東側には、墳径17mで二段築成の円墳である「南高原(みなみたかはら)1

号古墳」↑と、墳径32.6mで周囲に堀割のある「片山1号古墳」↓の二つの古墳が移

築復元されている。

円墳の周囲を一巡したら正午近い。公園内のベンチで昼食とし、高崎駅で買った「鶏め

し弁当」を食べる。朝から曇天のままで気温が上がらず、10℃前後だろうか。休んでい

るとうす寒い。12時20分に公園を後にした。

池集落を南に抜けて畑の中を進む。小さいお社のそばのソメイヨシノとハナモモが花盛

り。牛舎の横を通過して上信電鉄の踏み切りを渡ると小さい流れがあり、その左岸にもソ

メイヨシノが咲き残る。

そばの「関東ふれあいの道」の道標に従い、小川沿いを東進する。流れは鏑川(かぶら

がわ)に合流し、右岸を少しでV字状に折り返して、大野橋を渡る。

橋の左岸にも、10数本のソメイヨシノや真っ赤なハナモモが花を見せていた。

馬庭駅の西側踏み切りを渡るとそばに神社と寺が並び、右の随雲寺は鉄柵に囲まれて入

れない。

左手の飯玉神社は鎌倉時代の創立と推定されるとか。本殿や弊殿、拝殿は昭和35年

(1960)の造営のようで、西側の社務所は再建中。境内のソメイヨシノは、かなり散

り落ちていた。

次の十字路を左折する。その道路が左カーブする右手正面に、大きな長屋門のような建

物がある。慶応3年(1867)に建てられた「馬庭念流道場」で、ここにお住まいの樋

口家に代々伝わる古武道の道場。群馬県指定史跡である。

馬庭念流はわが国最古の剣術で、数多い武芸諸流の源派とか。奥州相馬の相馬四郎義元

が1368年に創始し、高弟の樋口太郎の子孫高重が馬庭に移住して、代々樋口家に継承

されているようだ。

馬庭念流は護身の術で、郷土の武士や農民に多くの弟子を持ち、剣の道を指導して今日

にいたっているという。

この先しばらくは立ち寄るところも無さそうなので、馬庭駅↑13時11分の上り電車

に乗り、二つ先の山名(やまな)駅で下りた。

駅の西側斜面には、山名八幡宮が祭られている。創建は830年という古社で、応仁の

乱の西軍の指揮を執った山名宗全の祖、山名義範が造営したもの。

義範は新田義重の子で、ここ山名郷に入り山名氏の祖となり、史書「吾妻鏡」には、随

所に名が記されているという。安産・子育ての神として知られ、春と秋の例祭では、獅子

頭、虫きり鎌などを買う参拝客で賑わうとか。

鳥居周辺のソメイヨシノも花の盛りは過ぎ、ご神木のケヤキの新緑が始まっていた。

石段の上に、一体になった拝殿と弊殿、本殿が続き、奥の本殿には象や鳳凰、唐獅子な

ど6種の動物の精巧な木彫が施され、平成3年に極彩色に塗りあげたようで、鮮やかな彩

りを見せている。

本殿の背後は「裏神様」と呼ばれ、こちらからも参拝すると、陰陽合わせてのご利益が

あると伝えられているというので、手を合わせる。

本殿横のシャクナゲが咲き出し、その向こうにショカッサイがたくさん花を競う。

社殿の右手から、大きな忠霊塔の立つ背後の公園に回る。

この先は「高崎自然歩道」を進むので、道標に従い折り返して上がる車道を右に回り込

む。少し先に「山名御野立所跡」碑があり、その背後からは林間の遊歩道となる。

ところどころに万葉歌碑があり、その傍らに歌碑の文字と読み下し文の掲示板も並んで

いる。高台なので木々の切れ間からは南側の展望が広がる。

下り道となり、民家の少ない辺りで車道に出ると、正面斜面にソメイヨシノ数本が満開

の彩り。車道に下りたところには、お地蔵さんが祭られていた。

トサミズキやムラサキモクレンなどの咲く小集落の路傍に、高崎市史跡「来迎阿弥陀画

像板碑」と古い石像が並ぶが、板碑の保管庫は施錠されていて見えない。近くのシダレザ

クラが見頃だった。

家並みが終わる辺りで右手の小道に入り、石段を上がると、りっぱな覆屋の中に山上碑

(やまのうえひ)が立ち、横に山上古墳が並ぶ。いずれも国の特別史跡である。

山上碑は天武天皇時代の681年の造立で、完存のものでは日本最古の石碑。碑文は、

隣の山上古墳に埋葬された佐野三家(さののみやけ)を管理する豪族の子女である黒売

(くろめ)と、その子、長利(ちようり)の系譜を述べたもので、黒売の追善供養碑の性

格もあわせ持っているという。

山上古墳は直径15mの円墳。南面の横穴式石室は、群馬県の同種の石室の中では最も

古い7世紀前半から中頃のもので、新しい技術を獲得した当地の有力豪族(佐野三家の族

長)が埋葬されたと考えられているようだ。

次の金井沢碑に向かうため、古墳の右手を北上して、さらに西に延びる稜線上の高崎自

然歩道を進むことにする。

こちらにも万葉歌碑が続き、「関東ふれあいの道」や「石碑の路(いしぶみのみち)」

の石標もあり、自然歩道が左カーブする辺りで、北東に延びる支尾根を200mほど入る

と山名城址(じょうし)である。

中世の豪族山名氏が、8代にわたり居城としたとされる山城で、東西450m、幅の広

い二の丸部分で南北130mあり、築城法からみて、弓矢だけでなく鉄砲が使われた時代

の普請と分かるとか。

切り開かれた二の丸跡の平地に休憩用の椅子などがあるが、ほかは樹木に覆われていた。

分岐に戻り、左カーブして西に向かう稜線上の自然歩道を進む。万葉歌碑は100m前

後の間隔で続き、歌碑とやわらかな新緑の彩りの中を、緩やかなアップダウンが続く。

高崎経済大前駅に下る分岐を右に分け、次の分岐を北東に500mほど入る。標高97.

7m三角点のあるピークの周辺が、根小屋(ねごや)城址である。

永禄11年(1568)に武田信玄が築いた山城で、狼煙(のろし)台として近隣の諸

将を監視するため、守兵は信州の信頼できる将兵を入れたようだ。ちなみに根小屋とは、

平素城兵の居住するところで、この地名の所には、必ず山城の跡があるという。

ピークの周辺を一周する回遊路があるので、右回りに回ってみた。城の表の「追手(お

うて)(大手)」と呼ぶ北側からは、高崎市中心街からその南部にかけての展望が広がる。

二の丸跡、井戸跡、土橋などを回って一周し終えた。近くには休憩舎も設けられている。

自然歩道の本道に戻り、さらに先に進む。ところどころの斜面に、ヤマザクラかと思わ

れる花が幾つも咲いている。

やがて自然歩道は半円形状に右カーブして、北に向かって少しずつ下る。

最後は丸木の段が続き、「鎌倉街道七曲り」と呼ばれる急坂を下って車道に出た。

三差路で標識に従い、左の細い旧道へ。せせらぎを渡って石段を上がると、上野三碑の

最後、金井沢碑(かないざわひ)が、やはり頑丈な覆屋の中に保護されていた。

金井沢碑は、神亀3年(726)、三家(みやけ)氏が祖先の供養と一族の繁栄を祈っ

て造立した石碑。碑文の冒頭に記された「上野国群馬郡(こうずけのくにくるまのこおり)

が最古の「群馬」の名の使用例で、県名のルーツになっているという。

車道の南側斜面に咲くヤマザクラを眺め、旧道沿いのソメイヨシノの花の下を通過する。

旧道にはミツバツツジも色鮮やかに咲く。

民家風の根小屋駅に16時45分に着き、上野三碑と二つの城址巡りを無事歩き終えた。

女性駅員さんに高崎行きの切符を求めたら、いまは珍しい硬券。17時1分発の上り電

車で高崎駅に向かう。

(天気 曇、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 富岡、高崎、歩行地 高崎市、歩数

21,900)

日本三古碑のうち、多賀城碑は10年以上前だろうか、訪ねたことがある。残る那須国

造碑も、いずれ機会を作って訪ねたいと思う。

【参考資料】

「吉井郷土資料館」(リーフレット)(吉井郷土資料館)

「群馬県高崎市 吉井ガイドマップ」(吉井観光協会)

「吉井いしぶみの里公園 多胡碑記念館」(多胡碑記念館)

「上野三碑」(歴史と文化を考える会発行)

「上野三碑を歩こうマップ」(リーフレット)(高崎市観光課)

「高崎自然歩道ガイドマップ」(高崎市商工観光部観光課)

「山名八幡宮」(リーフレット)(山名八幡宮)

「群馬県の歴史散歩」(吉川弘文館) ほか

にほんブログ村