2014年10月12日(日)

カントリーウオークグループの第217回例会に参加した。集合は東武東上線の武蔵嵐

山(むさしらんざん)駅、4組に分かれて10時12分に北口をスタートする。

== 旧鎌倉街道沿いに杉山城跡へ ==

線路沿いにむさし台二丁目を進み、旧鎌倉街道上道(かみつみち)の県道296号が東

上線と交差するところでガードをくぐり、線路の南側沿いへ。

左に消防署の見える通りを横断し、次の小さいガード下を再び北に抜けて県道296号

を横切る。保食神社↑の小さな社殿前を過ぎ、刈り入れ後の田んぼを眺めながら進み、県

道際の観音堂↓に行き、最初の小休止とする。

観音堂をのぞくと、がらんどうな堂内に小さな観音様が祭られ、正面に「比企西国札所

廿八番」の木札があり、県道際には古いお地蔵さんが立っていた。

県道を少しで左へ、志賀(しか)集落を北進する。畑に色鮮やかなケイトウが咲き残り、

民家の庭には狂い咲きのツツジがたくさん花を見せる。納屋の壁面にゴマ殻が干してあり、

あちこちで柿の実が色づく。

白い花が見頃のソバ畑の横を上がって行くと、民家の向こうにこれから行く杉山城跡の

こんもりした森が望まれる。

正面に見えた宝城寺の本堂を目指して石段を上がると、塀際に、古い本堂に上がってい

たらしい大きな鬼瓦が飾られていた。

本堂の前で水分補給をしていたら、本堂からご住職の奥様が顔を出され、ゴーヤー茶の

ペットボトルを全員に下さる。思いがけぬお接待に感謝し、改めて参拝する。

再度県道を横断し、セイタカアワダチソウの咲き乱れる草道や田んぼのあぜ道を進み、

市野川(いちのかわ)の橋を渡って杉山城跡の丘陵下に出る。

漬け物石くらいの石を道路際に並べた民家やダリア咲く畑の横などを通過し、杉山城の

南東側に迂回して高台にある積善寺に上がる。

近くにはヒャクニチソウなどが咲き、眼下に柿の色づく民家や志賀の家並みが望まれる。

寺は、西暦600年代に役小角(えんのおづぬ)の創建と伝えられ、その後の戦火受難

などを経て、伯耆(ほうき)国(鳥取県)大山寺の祐源和尚が回国修行の折、1573年

に当寺に留まり、中興の祖となったという。

境内南東側道路際に首のない「苦悲(くび)なし地蔵」が祭られ、傍らにその由来が記

されていた。

その横から、寺の背後に広がる国指定史跡の杉山城跡に向かって上がる。

「出郭(でくるわ)」と呼ぶコスモスなどの咲く草地から入り、大手口などを経て、

12時05分に最高所にあり城の中心だった「本郭(ほんくるわ)」の広場に出た。

展望の開けた東側の里山などを眺めながら昼食にした。

本郭の北端には小さい社殿が祭られ、その横に「史跡 杉山城阯」碑や「国指定史跡

杉山城跡」の説明板などがある。

杉山城は、室町から戦国時代の築城(15世紀後半~16世紀初頭)と推定される典型

的な山城で、総面積は約7.6㏊とか。急峻な丘陵を巧みに利用して10余りの郭を理想

的に配置しており、まさに自然の要害と呼ぶにふさわしく、県内でも屈指の名城と評価さ

れているという。

城の立地や当時の社会情勢から判断して、松山城(東松山市)と鉢形城(寄居町)をつ

なぐ軍事上の重要拠点の一つと考えられ、松山城主上田氏の家臣、杉山主水(もんど)の

居城と伝えられているという。

昼食を終え、城跡案内図に従い大手口から馬出郭、第三の郭、今に残る井戸跡↑、北二

の郭、北三の郭など城の主要部を一巡りし、複雑に入り組んだ土塁や堀により構成される

城構えに当時の高度な築城技術をしのび、あわせてその保存状態の良いことも確認した。

== 粕川沿いから鬼鎮神社へ ==

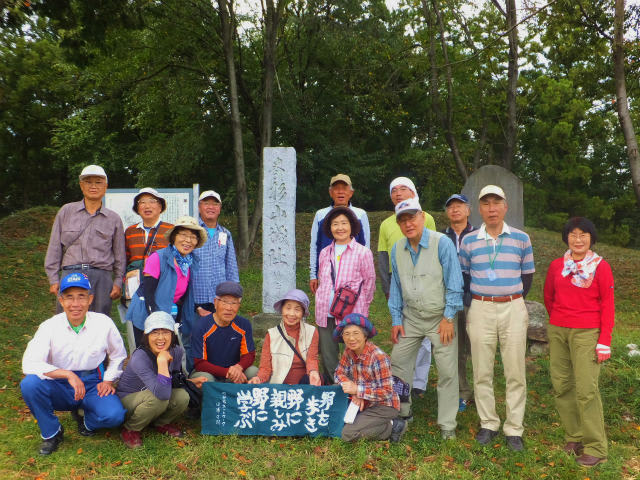

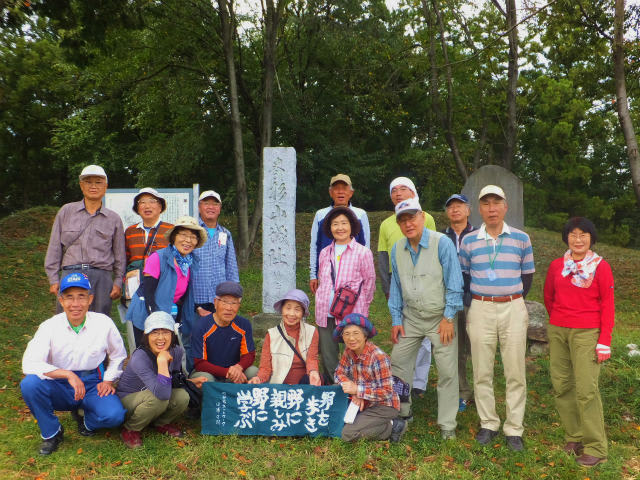

ミーティングを終えて記念撮影をして、13時25分に本郭を後にする。

積善寺南東の五差路から、折り返すように東北へ。路傍のコスモスやキバナコスモス、

ヒャクニチソウなどがきれいな彩りを見せ、柿の実もあちこちで色づいている。

粕川の橋を渡って左岸沿いを少しで、刈り入れ前の田んぼの横を進む。

小さい双体道祖神像の横を抜けてコスモスの咲き乱れる広野集落に入った。

少し迂回して、たくさん並ぶ庚申塔の板碑横から杉林の参道を上がると、八宮(やみや)

神社の社殿があった。

下の県道69号に戻り、少し先で粕川を渡って川の西側の車道に回る。二十二夜塔の地

蔵堂↑の前を過ぎ、再び粕川右岸沿いに東進して太郎丸集落へ。

県道の南側に、りっぱな門構えのT家と重厚な長屋門の家が並び、どちらの庭にも趣あ

る植栽が見える。県道を渡って淡州神社に入り、小休止した。

さらに東進して小さい峠を越え、T字路に出て南に向かう。粕川を合流した市野川の橋

を渡り、川島集落の鬼鎭(きぢん)神社に行く。

畠山重忠が寿永元年(1182)に、菅谷館(すがややかた)の鬼門除けの守護神とし

て鎌倉街道沿いに建立したもので、節分祭や勝負の神として知られている。

節分祭では「福は内、鬼は内、悪魔外」と連呼する日本でもここだけの鬼の祭で、境内

は大変な賑わいを見せるという。拝殿前には、大小幾つもの鬼の鉄棒が奉納されていた。

住宅地や工場の横などを抜けて、スタートした武蔵嵐山駅に15時44分にゴールした。

大型で強い台風19号の接近が心配されたが歩みが遅く、この日は気温も22度前後と

絶好のウオーキング日和となり、比企(ひき)丘陵の静かな里道歩きを楽しんだ。

(参加 17人、天気 曇後晴、距離 11㎞、地図(1/2.万) 武蔵小川、歩行地

嵐山町、歩数 22,200)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

カントリーウオークグループの第217回例会に参加した。集合は東武東上線の武蔵嵐

山(むさしらんざん)駅、4組に分かれて10時12分に北口をスタートする。

== 旧鎌倉街道沿いに杉山城跡へ ==

線路沿いにむさし台二丁目を進み、旧鎌倉街道上道(かみつみち)の県道296号が東

上線と交差するところでガードをくぐり、線路の南側沿いへ。

左に消防署の見える通りを横断し、次の小さいガード下を再び北に抜けて県道296号

を横切る。保食神社↑の小さな社殿前を過ぎ、刈り入れ後の田んぼを眺めながら進み、県

道際の観音堂↓に行き、最初の小休止とする。

観音堂をのぞくと、がらんどうな堂内に小さな観音様が祭られ、正面に「比企西国札所

廿八番」の木札があり、県道際には古いお地蔵さんが立っていた。

県道を少しで左へ、志賀(しか)集落を北進する。畑に色鮮やかなケイトウが咲き残り、

民家の庭には狂い咲きのツツジがたくさん花を見せる。納屋の壁面にゴマ殻が干してあり、

あちこちで柿の実が色づく。

白い花が見頃のソバ畑の横を上がって行くと、民家の向こうにこれから行く杉山城跡の

こんもりした森が望まれる。

正面に見えた宝城寺の本堂を目指して石段を上がると、塀際に、古い本堂に上がってい

たらしい大きな鬼瓦が飾られていた。

本堂の前で水分補給をしていたら、本堂からご住職の奥様が顔を出され、ゴーヤー茶の

ペットボトルを全員に下さる。思いがけぬお接待に感謝し、改めて参拝する。

再度県道を横断し、セイタカアワダチソウの咲き乱れる草道や田んぼのあぜ道を進み、

市野川(いちのかわ)の橋を渡って杉山城跡の丘陵下に出る。

漬け物石くらいの石を道路際に並べた民家やダリア咲く畑の横などを通過し、杉山城の

南東側に迂回して高台にある積善寺に上がる。

近くにはヒャクニチソウなどが咲き、眼下に柿の色づく民家や志賀の家並みが望まれる。

寺は、西暦600年代に役小角(えんのおづぬ)の創建と伝えられ、その後の戦火受難

などを経て、伯耆(ほうき)国(鳥取県)大山寺の祐源和尚が回国修行の折、1573年

に当寺に留まり、中興の祖となったという。

境内南東側道路際に首のない「苦悲(くび)なし地蔵」が祭られ、傍らにその由来が記

されていた。

その横から、寺の背後に広がる国指定史跡の杉山城跡に向かって上がる。

「出郭(でくるわ)」と呼ぶコスモスなどの咲く草地から入り、大手口などを経て、

12時05分に最高所にあり城の中心だった「本郭(ほんくるわ)」の広場に出た。

展望の開けた東側の里山などを眺めながら昼食にした。

本郭の北端には小さい社殿が祭られ、その横に「史跡 杉山城阯」碑や「国指定史跡

杉山城跡」の説明板などがある。

杉山城は、室町から戦国時代の築城(15世紀後半~16世紀初頭)と推定される典型

的な山城で、総面積は約7.6㏊とか。急峻な丘陵を巧みに利用して10余りの郭を理想

的に配置しており、まさに自然の要害と呼ぶにふさわしく、県内でも屈指の名城と評価さ

れているという。

城の立地や当時の社会情勢から判断して、松山城(東松山市)と鉢形城(寄居町)をつ

なぐ軍事上の重要拠点の一つと考えられ、松山城主上田氏の家臣、杉山主水(もんど)の

居城と伝えられているという。

昼食を終え、城跡案内図に従い大手口から馬出郭、第三の郭、今に残る井戸跡↑、北二

の郭、北三の郭など城の主要部を一巡りし、複雑に入り組んだ土塁や堀により構成される

城構えに当時の高度な築城技術をしのび、あわせてその保存状態の良いことも確認した。

== 粕川沿いから鬼鎮神社へ ==

ミーティングを終えて記念撮影をして、13時25分に本郭を後にする。

積善寺南東の五差路から、折り返すように東北へ。路傍のコスモスやキバナコスモス、

ヒャクニチソウなどがきれいな彩りを見せ、柿の実もあちこちで色づいている。

粕川の橋を渡って左岸沿いを少しで、刈り入れ前の田んぼの横を進む。

小さい双体道祖神像の横を抜けてコスモスの咲き乱れる広野集落に入った。

少し迂回して、たくさん並ぶ庚申塔の板碑横から杉林の参道を上がると、八宮(やみや)

神社の社殿があった。

下の県道69号に戻り、少し先で粕川を渡って川の西側の車道に回る。二十二夜塔の地

蔵堂↑の前を過ぎ、再び粕川右岸沿いに東進して太郎丸集落へ。

県道の南側に、りっぱな門構えのT家と重厚な長屋門の家が並び、どちらの庭にも趣あ

る植栽が見える。県道を渡って淡州神社に入り、小休止した。

さらに東進して小さい峠を越え、T字路に出て南に向かう。粕川を合流した市野川の橋

を渡り、川島集落の鬼鎭(きぢん)神社に行く。

畠山重忠が寿永元年(1182)に、菅谷館(すがややかた)の鬼門除けの守護神とし

て鎌倉街道沿いに建立したもので、節分祭や勝負の神として知られている。

節分祭では「福は内、鬼は内、悪魔外」と連呼する日本でもここだけの鬼の祭で、境内

は大変な賑わいを見せるという。拝殿前には、大小幾つもの鬼の鉄棒が奉納されていた。

住宅地や工場の横などを抜けて、スタートした武蔵嵐山駅に15時44分にゴールした。

大型で強い台風19号の接近が心配されたが歩みが遅く、この日は気温も22度前後と

絶好のウオーキング日和となり、比企(ひき)丘陵の静かな里道歩きを楽しんだ。

(参加 17人、天気 曇後晴、距離 11㎞、地図(1/2.万) 武蔵小川、歩行地

嵐山町、歩数 22,200)

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます