北國新聞会館で指された1日の第45期棋王戦五番勝負第一局。渡辺明棋王と本田奎五段は公式戦初対局。

振駒で渡辺棋王の先手となり相矢倉。先手は金矢倉でしたが後手の本田五段は銀矢倉。あまりない戦型で,どのあたりで形勢が傾いたのかよく分からない将棋でした。

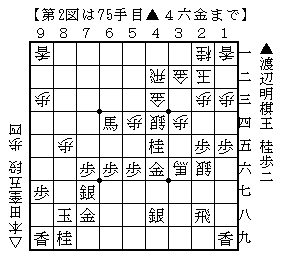

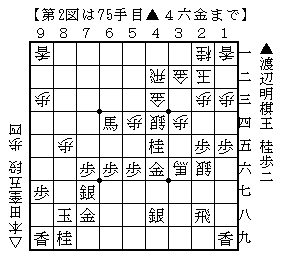

後手が跳ねた桂馬を先手が取り切ったので,6八に引いていた銀を上がって立て直した局面。ここで☖4四銀直としたのですが,まずこの手がよくなかったようです。☖3一金と引いておき,☖3二銀と固めればまだ難解な中盤戦が続いたようです。

ここから☗7三馬☖3五銀☗6四馬☖4二飛と進み先手は☗4三歩と叩きました。後手は☖同金右と取りましたが,これもおそらくよくなく,後の展開からしたら☖同金左が優っていたように思われます。

先手の☗6四馬が好位置。☖2六銀と出ましたが☗4五桂が逃げつつ銀取りになって幸便。☖4四銀と逃げたものの☗4六金と取られ,これは銀の進出が空を切った格好です。

第1図からの☖3一金とか,飛車先を叩かれたときの☖同金左は,常識的には考えにくい手です。そういう手が最善となった展開が,将棋の場合では変ないい方かもしれませんが,後手にとって不運だったと感じられる一局でした。

渡辺棋王が先勝。第二局は16日です。

ここまでの探求から明らかなように,第二種の認識cognitio secundi generisの本性naturaに属する永遠の相species aeternitatisと,第三種の認識cognitio tertii generisの本性に属するであろう永遠の相は,別々の永遠の相であり,それらを同一の永遠の相とは把握することができないのではないかという疑問に対しては,スピノザははっきりとした解答を与えています。それは,永遠の相をふたつに区別することはできない,あるいは区別する必要はないのであり,どちらの永遠の相も同一の意味で永遠の相といわれるのだということです。

ただし,僕はここではスピノザはそのような解答を与えていると解するのが適切であるということしかいいません。つまり,スピノザはそのように考えているけれど,果たしてそれが本当に合理的な解答であるといえるのかどうかということについては,態度を留保します。態度を留保するというのは,少なくともそれらは実は別々の永遠の相であると解する余地があるということは認めるということです。なので,そのような疑問を抱きながら『エチカ』を読んでいくというのも,『エチカ』を理解するにあたっては有益な方法なのではないかと思います。実際にここまでの考察からも明らかなように,第二種の認識と第三種の認識が,認識の種別として区分することが可能であるのと同様に,第二種の認識における永遠の相と,第三種の認識における永遠の相もまた区分することが可能であるという解釈を採用するのであれば,第二部定理四四系二と第五部定理二九は,両立させやすくなる筈です。また同じように,第二部定理八および第二部定理八系と,第五部定理二二も両立させやすくなる筈なのです。そしてそれら各々が両立することによって,第一部定理一六でいわれている無限に多くのinfinitaものというのが,具体的に何を示しているのかということも,無難な仕方で解決することができるようになるでしょう。実際にこの定理Propositioは,無限に多くのものというのを無限知性intellectus infinitusによって把握され得るすべてのものと等置していますが,共通概念notiones communesも個物res singularisの形相的本性essentia formalisも,そして個物の現実的本性actualis essentiaも,無限知性によって把握され得るすべてのものの一部をなしているということは,前述した諸定理および系Corollariumから明白だからです。

振駒で渡辺棋王の先手となり相矢倉。先手は金矢倉でしたが後手の本田五段は銀矢倉。あまりない戦型で,どのあたりで形勢が傾いたのかよく分からない将棋でした。

後手が跳ねた桂馬を先手が取り切ったので,6八に引いていた銀を上がって立て直した局面。ここで☖4四銀直としたのですが,まずこの手がよくなかったようです。☖3一金と引いておき,☖3二銀と固めればまだ難解な中盤戦が続いたようです。

ここから☗7三馬☖3五銀☗6四馬☖4二飛と進み先手は☗4三歩と叩きました。後手は☖同金右と取りましたが,これもおそらくよくなく,後の展開からしたら☖同金左が優っていたように思われます。

先手の☗6四馬が好位置。☖2六銀と出ましたが☗4五桂が逃げつつ銀取りになって幸便。☖4四銀と逃げたものの☗4六金と取られ,これは銀の進出が空を切った格好です。

第1図からの☖3一金とか,飛車先を叩かれたときの☖同金左は,常識的には考えにくい手です。そういう手が最善となった展開が,将棋の場合では変ないい方かもしれませんが,後手にとって不運だったと感じられる一局でした。

渡辺棋王が先勝。第二局は16日です。

ここまでの探求から明らかなように,第二種の認識cognitio secundi generisの本性naturaに属する永遠の相species aeternitatisと,第三種の認識cognitio tertii generisの本性に属するであろう永遠の相は,別々の永遠の相であり,それらを同一の永遠の相とは把握することができないのではないかという疑問に対しては,スピノザははっきりとした解答を与えています。それは,永遠の相をふたつに区別することはできない,あるいは区別する必要はないのであり,どちらの永遠の相も同一の意味で永遠の相といわれるのだということです。

ただし,僕はここではスピノザはそのような解答を与えていると解するのが適切であるということしかいいません。つまり,スピノザはそのように考えているけれど,果たしてそれが本当に合理的な解答であるといえるのかどうかということについては,態度を留保します。態度を留保するというのは,少なくともそれらは実は別々の永遠の相であると解する余地があるということは認めるということです。なので,そのような疑問を抱きながら『エチカ』を読んでいくというのも,『エチカ』を理解するにあたっては有益な方法なのではないかと思います。実際にここまでの考察からも明らかなように,第二種の認識と第三種の認識が,認識の種別として区分することが可能であるのと同様に,第二種の認識における永遠の相と,第三種の認識における永遠の相もまた区分することが可能であるという解釈を採用するのであれば,第二部定理四四系二と第五部定理二九は,両立させやすくなる筈です。また同じように,第二部定理八および第二部定理八系と,第五部定理二二も両立させやすくなる筈なのです。そしてそれら各々が両立することによって,第一部定理一六でいわれている無限に多くのinfinitaものというのが,具体的に何を示しているのかということも,無難な仕方で解決することができるようになるでしょう。実際にこの定理Propositioは,無限に多くのものというのを無限知性intellectus infinitusによって把握され得るすべてのものと等置していますが,共通概念notiones communesも個物res singularisの形相的本性essentia formalisも,そして個物の現実的本性actualis essentiaも,無限知性によって把握され得るすべてのものの一部をなしているということは,前述した諸定理および系Corollariumから明白だからです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます