スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

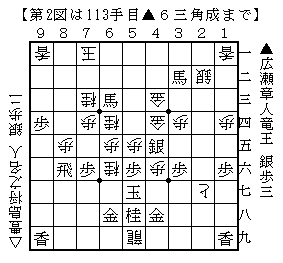

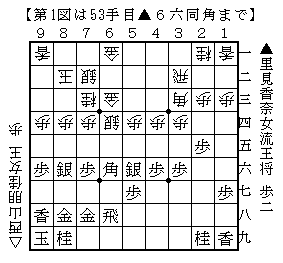

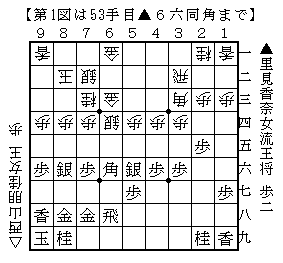

10月30日に高知市で指された第9期女流王座戦五番勝負第一局。その時点での対戦成績は里見香奈女流王座が7勝,西山朋佳女王が5勝。

高知県知事による振駒で西山女王の先手。後手の里見王座がなかなか態度を明確にしませんでしたが,先手のノーマル三間飛車になりました。終盤の終りに一波乱あったようです。

第1図は先手が馬を切って銀を取り,後手が取り返した局面。ここは先手が勝勢で,☗3三銀と打てばよかったようです。

実戦は☗8二飛と打ちました。2段目に飛車を打っておくのは先手にとってプラスですが,打つなら☗7二飛の方がよかったようです。

先手は☖6二桂と受けられるのを気にしていたようですが,それは☗3三金で勝てるとのこと。ただその方が実戦よりは難解で,逆転の余地があったかもしれません。

このほかに☖4三銀と受ける手があります。これは単に金を守るだけでなく,3二の地点にも利かせる手。これに対して☗3三銀から清算すると,3二の地点が受かっているので,☖1七角☗3七玉☖4五桂☗同歩☖2八角打から8二の飛車を抜く順が生じます。後手にその手段があると先手は手を変える必要があるように思え,後手としてはその方が有力だったのではないでしょうか。これは先手が8二に飛車を打ったために生じる順なので,これを避けるべく7二に打った方がよかったということになります。

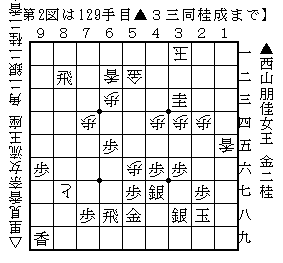

実戦は☗8二飛に☖6二香だったので☗3三銀☖同桂☗同桂右成☖同金☗同桂成と進みました。

第2図は後手玉が必至,先手玉は詰まないので先手の勝ちです。

西山女王が先勝。第二局は昨日でした。

ここまでの説明から分かってもらえると思いますが,僕は『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の矛盾が,その修正の影響を受けたものであるということについて全面的に否定するものではありません。むしろそのような可能性があることを認めます。一方,僕はそれとは異なった見解opinioを示すわけですが,その見解が正しいということを主張するものでもありません。ただ一点だけ,そのような見解を示すことに意味があるとすれば,この見解を説明することによって,スピノザの哲学を理解するための一助にはなるであろうということです。つまり,この矛盾が単に『知性改善論』が修正された影響であるというなら,それは哲学を理解するためには何の役にも立たないでしょう。ですが僕の見解は,たとえそれが『知性改善論』の矛盾に関しては誤りerrorではあったとしても,哲学そのものを理解するのには役立つでしょう。

真の観念idea veraをひとつの概念notioとして考えてみます。するとこれには反対の概念が存在することになります。なぜなら,第一部公理六により,観念をその外来的特徴denominatio extrinsecaからみたとき,観念されたものideatumと一致する観念のことを真の観念というのですから,これをひとつの概念と解するなら,観念されたものと一致しない観念については,真の観念の反対概念であることになるからです。もちろん,もしも観念が一般的に,観念されたものと一致するということであれば,そうした反対概念は単に概念としては解せるとしても,概念としての真の観念が存在すると解した場合には,反対概念として意味がないことになります。ですが実際には観念されたものと一致しない観念というものもあります。それはスピノザの哲学では誤った観念idea falsaといわれます。よって真の観念と誤った観念は反対概念であることになります。

確実性certitudoについても,これと同じようにそれをひとつの概念として解する場合に,その反対概念があるとしてみましょう。ここではそれを不確実性ということにします。僕の見解は,この意味での不確実性が,『知性改善論』の七八節に持ち込まれているのというものです。スピノザはここでは疑惑dubitatioについて語ろうとしているのですが,それを不確実性とみているのではないでしょうか。

昨晩の第52回ハイセイコー記念。プリマガリーナは左前脚の蹄の底の内出血で競走除外となり15頭。早田功駿騎手は12日の2レースで馬に鞍を装着するときに右足を踏まれたためティーズプライムは福原騎手に変更。

ファンシーアップは発馬のタイミングが合わずに3馬身の不利。ストーミーデイが前に出ましたが,押して外からフォルワールドが内に切れ込みながらハナを奪いきりました。控えたストーミーデイが2番手。3馬身差でブリッグオドーン。1馬身差でゴールドビルダー。2馬身差でチョウライリン。1馬身差でマンガン。1馬身差でプレストルーチェ。1馬身差でピアノマン,デスティネ,モンゲートラオの3頭。1馬身差でコガラスマルとマルモリラッキー。3馬身差でティーズプライム。2馬身差の最後尾にユウユウグリュック。ファンシーアップは向正面で外を進出していき,チョウライリンの横あたりまで位置取りを上げました。前半の800mは51秒5のスローペース。

最終コーナーの中間でフォルワールドは一杯になり後退。ストーミーデイが先頭に立ち、ゴールドビルダー,チョウライリン,ブリッグオドーン,ファンシーアップといったあたりが追い上げてきました。直線に入ってもストーミーデイは粘っていましたが,やや外目から伸びたゴールドビルダーが差し切って優勝。ストーミーデイが2馬身差で2着。内の方から伸びてきたチョウライリンが2馬身差の3着。

優勝したゴールドビルダーは7月に新馬を勝つと遠征した8月の大井のオープン戦も勝利。9月の準重賞は4着でしたが先月は川崎に遠征してオープンを勝利。4戦3勝で南関東重賞制覇。負けた準重賞の1着馬と2着馬が出走していたので圏内という見方しか僕はできなかったのですが,8月のときはその2着馬の方は負かしていましたから,優勝できるだけの素質があったのは間違いありません。3着馬が一連の南関東重賞すべてに出走して5着,3着,3着という成績ですので,南関東生え抜きの馬の中ではトップクラスの力があるとみていいでしょう。来年のクラシックでも勝負になる馬だと思います。母の父はフジキセキ。

騎乗した船橋の森泰斗騎手はアフター5スター賞以来の南関東重賞33勝目。ハイセイコー記念は初勝利。管理している船橋の佐藤賢二調教師は南関東重賞38勝目。第43回,50回に続く2年ぶりのハイセイコー記念3勝目。

『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』を執筆し始めたときのスピノザの目論見からして,結果的には未完成のままスピノザは死んでしまったのですが,それを完成させる心積もりはスピノザにはあったと僕は考えます。そして執筆をし始めた時点で,スピノザは完成への道筋も描いていただろうと思います。そうであるならすでに書いた部分を修正するというのは不自然なことだと思われるかもしれません。ですが,たとえば完成している『エチカ』は,少なくとも最初の草稿とは違ったものになっているということは史実として確定できます。また,史実としては未確定な部分についても,第二部定理八備考二の一部は,フッデJohann Huddeからの質問を受けたスピノザが,書簡三十四でその返事として書いたことを,後につけ加えたのではないかと僕は想定しています。ですから,たとえ未完成のものであったとしても,中途でそれまで書いた部分を書き直したり書き加えたりするということはあり得ることだと僕は考えるのです。まして『知性改善論』の執筆が開始されたのは,少なくとも『エチカ』の執筆に着手する以前のことだったのですから,修正を加えることができる期間は『エチカ』より長かったことになり,それならなおさら修正されている部分があるという蓋然性は高くなるといえるでしょう。

次に,『知性改善論』は方法論を示すことを企てた書物です。この方法論というのは,僕たちの知性intellectusが真理veritasを獲得するための方法という意味合いを有します。スピノザの哲学では真の観念idea veraの総体のことが真理といわれるのですから,僕たちの知性がある真理すなわち何らかの真の観念を有したときに,それが真理であるということ,いい換えればそれが真の観念であるということを確実に知るということは,この方法論にとって重要な要素となるでしょう。ですから真理についての確実性certitudoと関係する事柄については,ほかの部分と比較した場合には,なおのこと修正が加えられる可能性が高くなるということもいえると思います。

ですから,『知性改善論』に含まれる矛盾を,こうした観点から説明することには一理あると僕は認めます。ですが僕はここでは私見として,それとは異なった説明をしてみます。

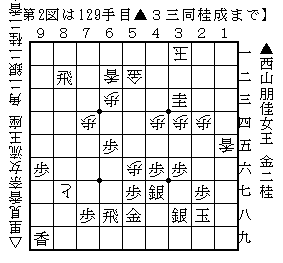

10月28日に指された第50回新人王戦決勝三番勝負第三局。

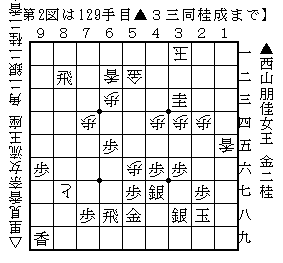

新聞赤旗の編集局長による振駒で増田康宏六段の先手となり雁木。後手の高野智史四段は矢倉。先手は右玉に構えることになりました。勝敗の分岐は早い段階にあったようです。

後手が8筋の歩を交換した局面。先手は歩を入手したので☗2四歩☖同歩☗2五歩の継ぎ歩攻めに出て☖同歩に☗同桂と取りました。角取りですから☖2四角。

ここでの先手の狙い筋は☗4五歩で,そう指しておけば先手よしの変化があったようです。実戦は☗8七歩☖8五飛としてから☗4五歩と突いていきましたがこれは最悪のタイミング。飛車が5段目にいるのが後手の強みになりました。とはいえここで先に☗9七桂と跳ねても☖8三飛で実戦と同じ展開になりそうですから,☗8七歩☖8五飛の交換がよくなかったことになるでしょう。

後手は☖2八歩☗同飛と先手の飛車の位置を変えてから☖5五銀と出ました。

これは☗同銀と取れなければいけない筈ですが,☖6五飛と回られる筋があって後手がやれるようです。ここで後手がリードを握り,最後まで押し切る将棋となりました。

2勝1敗で高野四段が優勝。棋戦初優勝でした。

第二部定理四三およびその備考Scholiumでスピノザがいっていることから分かる通り,スピノザの哲学では,真の観念idea veraと確実性certitudoは等置されなければなりません。より正確にいえば,ある人間の精神mens humanaのうちに真の観念があるということと,その人間がその観念の対象ideatumについて確実性を有しているということは等置されなければなりません。したがって『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の七八節でいわれていることは,単に三五節および七四節でいわれていることと矛盾しているというだけでなく,スピノザの哲学の中で誤りerrorであるといわれなければなりません。

これがこの矛盾についての修正案で,これは僕の考え方と『スピノザ 力の存在論と生の哲学』での見解が一致しています。ですが僕のこの考察は,ただ修正案を示すということだけを目的とはしません。ここまでの説明から分かるように,『知性改善論』における矛盾が両立し得ないということ,したがってどちらかは誤りであって,それは七八節の方にあるということは,わりと簡単に理解できることだといえるからです。僕が考察してみたいのは,こうも簡単に理解できることなのに,なぜ七八節では,人間の精神のうちにひとつの観念しかないなら,その人間はそれについて疑惑dubitatioを有することはないということを示すことを目的としているとはいえ,同時にその場合には確実性を有することもできないということもスピノザが記述してしまったのかということです。真の観念が確実性と等置されなければならないということを,スピノザが簡単に見落としてしまうのは実に不思議なことだと思えるのです。

秋保は,『知性改善論』は重層的な書物であるという見方をしています。重層的というのは,要するに前に書かれた部分に修正されている部分が含まれているという意味です。『知性改善論』は未完成で,スピノザはその完成を目指していたと解することは無理なことではありません。そして完成を目指すために,それまでに書いた部分を書き直すということはあり得るでしょう。ですから,『知性改善論』が重層的な書物であるという可能性に関しては,僕は否定しません。そして秋保はこの部分の矛盾もその修正に絡めて説明しています。

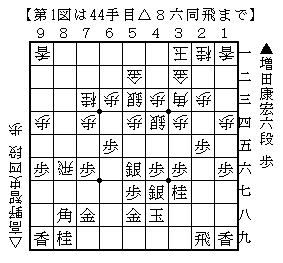

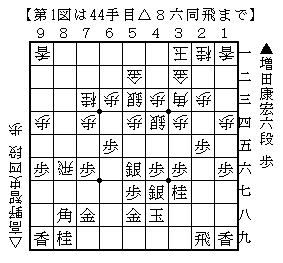

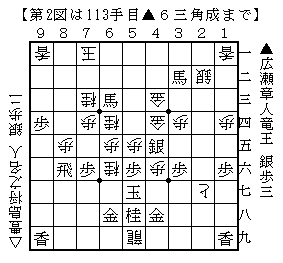

10月23日と24日に仁和寺で指された第32期竜王戦七番勝負第二局。

広瀬章人竜王の先手で相掛かりの相浮き飛車。膠着状態を後手の豊島将之名人が打開していく将棋。打開されたことで先手は悲観してしまったようですが,終盤まで接戦が続いていました。

後手が歩を突いた局面。この手は実際は疑問手で,☖3七と☗同金☖3九龍と進めなければいけなかったそうです。ここで☗4九歩ならまだ熱戦が続きました。

実戦は☗8七飛としましたがこれが敗着。☖8六歩☗同飛☖8五歩となって飛車を逃げているわけにはいきませんから☗4四歩☖同金右☗4一角☖6二玉☗7一銀☖同玉☗6三角成と攻め込んでいくほかなくなりました。

第2図は後手玉は詰めろですが先手玉は☖5六歩以下の即詰み。結果的に本来は疑問だった指し手が生きる展開となりました。

豊島名人が連勝。第三局は一昨日と昨日でした。

真の観念idea veraが確実性certitudoと等置されなければならないということ,あるいは同じことですが,『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の中に含まれている矛盾のうち,真の観念が確実性と等置されている部分の方が正しいのでなければならないということは,第二部定理四三から明白だといえます。そしてスピノザは続く備考Scholiumの中で,このことを確実性と絡め,それ自体で明白であるとまでいっているのです。

「真の観念を有する者は誰でも,真の観念が最高の確実性を含んでいることを知っているからである」。

スピノザはこの備考の続く部分で,観念は画板の上の絵ではないという意味のことをいい,このことを知っているなら,真の観念が最高の確実性を有すると知ることができるのだといっています。実際の文章は反語的に,観念が思惟の様態cogitandi modiであると思わないならばこうしたことは分からないだろうといっているのですが,意味合いとしては同じだといっていいでしょう。さらに続けて次のようにいます。

「あえて問うが,前もって物を認識していないなら自分がその物を認識していることを誰が知りえようか。すなわち前もって物について確実でないなら自分がその物について確実であることを誰が知りえようか」。

これらのいい方は,確実性を真の観念と等置しているというよりは,真の観念の観念と等置しているというようにも解釈できますが,ある人間の精神mens humanaのうちにXの観念があるのであれば,その同じ人間の精神のうちにはXの観念の観念idea ideaeも存在することができます。このことは,表象像imagoについての説明ではあるものの,第二部定理二〇から明白です。この定理Propositioでいわれている,同様の仕方で神Deusに帰せられるという部分に注目すれば,その帰せられ方は,観念が誤った観念idea falsaであろうと真の観念であろうと同一でなければならないからです。そしてここで確実性ということを考察するときには,ある人間が自分の精神のうちにある観念について,それに確実性を有することができるのかということが問題となっているのですから,仮に確実性が真の観念の観念と等置されているのだとしても,それは真の観念と等置されているのと同じことだと考えて差し支えないということになります。

昨晩の四日市記念の決勝。並びは嵯峨‐小松崎‐佐藤‐大森の北日本,柴崎‐浅井の三重,村上‐岩津の西日本で諸橋は単騎。

浅井がスタートを取って柴崎の前受け。3番手に村上,5番手に諸橋,6番手に嵯峨で周回。残り2周のホームから嵯峨が上昇を開始すると村上も上昇。村上が柴崎を叩いて誘導が退避。嵯峨はその外から上昇してきましたが村上は引かず,小松崎と番手戦となり打鐘。この番手戦が長引き,ホームから柴崎が発進すると,隊列が短かったこともありバックであっさりと捲り切りました。諸橋はこのラインにスイッチし,最終コーナーでインを突き,直線は柴崎と浅井の間に。しかし浅井も激しく抵抗し両者が身体をぶつけ合いながらの競り合い。このためにふたりとも伸び脚を欠くことになり,捲った柴崎が優勝。諸橋が半車輪差の2着で浅井が半車輪差で3着。

優勝した三重の柴崎淳選手は8月に武雄でFⅠを完全優勝して以来の優勝。記念競輪は一昨年の平塚記念以来の4勝目。四日市記念は2008年と2009年に優勝していて10年ぶりの3勝目。このレースはラインとしては柴崎‐浅井が上位ですが,北日本の二段駆けが濃厚なので,簡単にはいかないかもしれないと思っていました。柴崎が番手戦を挑むパターンはあるいはあるかと思っていましたが,村上が番手を奪いにいったのは僕には意外でした。この競りが決着しなかったため,だれも番手から発進できない上に,隊列の短い状態が長く続き,柴崎には有利になりました。諸橋はうまくインを掬ったのですが,さすがに浅井も強く,最後まで抵抗されました。この浅井の頑張りが柴崎の優勝を呼び込んだともいえるでしょう。

人間の精神mens humanaのうちにひとつの観念ideaだけがあるというのは非現実的な仮定です。そのことをスピノザは百も承知で,その場合のことを語っているのです。ですからこういう仮定の下に語られている事柄について,そこに矛盾があるという指摘をしても,その指摘自体が現実的には無意味であるといえなくもありません。人間の精神のうちにひとつの観念だけがあり,その場合にはこの観念が真の観念idea veraであったとしても,確実性certitudoを有することはできないとスピノザがいっているとしても,現実的にはそのような事象は生じ得ないからです。

このように,『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』には矛盾が含まれているという指摘に対しては,スピノザはふたつの仕方で弁明をすることが可能です。僕はこのようなことを踏まえた上で,それでも『スピノザ 力の存在論と生の哲学』でいわれているように,『知性改善論』には矛盾が含まれているといっているのだと解してください。

ではこの矛盾,繰り返せば,真の観念と確実性とが等置されている部分と,ひとつの観念しかないならばそれが真の観念であっても確実性を有することができないという部分は,どのように解決すればいいのでしょう。すでにひとつだけ明白となっていると思われるのは,このふたつの部分に折り合いをつけることはできないであろうということです。いい換えればこのふたつが同じ哲学のうちで両立することはできないであろうということです。したがって,この矛盾を解決するというのは,これらふたつのうち,どちらが正しいのか,スピノザの哲学の中において正しいのかということを考えることと同じです。

どちらが正しいのかということも,実はここまでの考察から明らかであるといっていいでしょう。というのは,スピノザの弁明はふたつあったわけですが,この弁明はどちらも,人間の精神のうちにひとつの観念しかないならば,その観念が真の観念であったとしても,確実性を有することはできないという方にあったわけです。ですからこちらが正しいということはあり得ません。正しいのなら弁明の必要はないからです。したがってこちらが誤りerrorなのであり,真の観念は確実性と等置されなければなりません。

第44回エリザベス女王杯。

ゲートの中で立ち上がっていたゴージャスランチは発馬のタイミングも合わず2馬身の不利。先頭に立ったのはクロコスミアで,向正面にかけて3馬身くらいまで徐々にリードを広げました。2番手にラヴズオンリーユー。2馬身差でフロンテアクイーン,サラキア,センテュリオの3頭。2馬身差でクロノジェネシスとスカーレットカラー。1馬身差でラッキーライラックとアルメリアブルーム。2馬身差でポンデザールとサトノガーネット。2馬身差でレッドランディーニ。1馬身差でウラヌスチャーム。1馬身差でシャドウディーヴァとレイホーロマンス。1馬身差でブライトムーンとゴージャスランチ。2馬身差の最後尾にミスマンマミーア。最初の1000mは62秒8の超スローペースでしたが縦長の隊列となりました。

クロコスミアは向正面に入ってからもリードを少しずつ広げていき,3コーナーでは6馬身ほど。2番手と3番手も2馬身差のままで直線に。2番手のラヴズオンリーユーがここから追ってきましたが,内へ外へとふらふらしていました。その間に最内を突いたラッキーライラック,外からはセンテュリオとスカーレットカラーが追ってくる形。内のラッキーライラックの伸び脚が優り,最後は内からクロコスミアを差して優勝。逃げ粘ったクロコスミアが1馬身4分の1差で2着。最後は真直ぐに伸びたラヴズオンリーユーがクビ差まで迫って3着。

優勝したラッキーライラックは昨年3月のチューリップ賞以来の勝利。大レースは一昨年暮れの阪神ジュベナイルフィリーズ以来の2勝目。デビューからチューリップ賞まで4連勝し,その後は7連敗。あたかも早熟だったかのようですが,負けてはいても常に僅差でしたから,きちんと成長もしていて能力が衰えていたわけではありませんでした。いい枠を引いて内を回り,最後も内から差してくることができたので,今日は優勝まで手が届いたというところでしょう。これからも大きく崩れるということは考えにくい馬だと思います。父はオルフェーヴル。3代母がステラマドリッド。祖母の半妹にJRA賞で2002年の最優秀4歳以上牝馬のダイヤモンドビコー。母の父はプリンセスオリビアのアメリカでの産駒です。

騎乗したフランスのクリストフ・スミヨン騎手は2014年のジャパンカップ以来となる日本馬に騎乗しての,また日本での大レース3勝目。エリザベス女王杯は初勝利。管理している松永幹夫調教師は一昨年の阪神ジュベナイルフィリーズ以来の大レース5勝目。調教師としてはエリザベス女王杯初勝利。

スピノザが『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の七八節でいおうとしていることの主旨が,人間があることについて疑わないということと,人間がその事柄について確実であるということとは異なるということであるとすれば,これは『エチカ』の第二部定理四九備考でいっていることと一致します。したがって,論旨の主要部分だけを抽出して解釈するならば,『知性改善論』の七八節でいわれていることは,スピノザの哲学の全体の中で,ほかの部分と矛盾を来さなければならないわけではありません。ただスピノザがそこで,単にある人間の精神mens humanaのうちにひとつの観念ideaしかないなら,たとえそれが誤った観念idea falsaであるとしても,その人間はそれについて疑惑dubitatioを有することはないであろうといわず,それが真の観念idea veraであったとしてもそれを確実であるとは認識しないであろうともいってしまっているので,矛盾が生じてしまっているだけなのです。ですからまず,この部分の文章の主旨の全体の中で,主旨とは異なる部分に目を向けるからこそ,矛盾が発生しているといわなければならなくなっているという点に注意してください。いい換えればこの部分をスピノザが撤回するとしても,七八節の全体の主旨にとっては何の影響もないのです。

さらにもう一点,スピノザには弁明の余地が残されています。それは,もしも人間の精神のうちにひとつの観念しかなかったらという仮定の部分に存在します。この仮定は非現実的な仮定なのです。

これが非現実的であるということは,単に僕たちが自分の精神について反省的にみただけで明白であるといっていいでしょう。さらにスピノザ自身が第二部定理一五でいっていることから,論理的にも明白であることになります。もちろんスピノザは『知性改善論』の中ではこのことを明示的には語っていないかもしれません。ですがたとえそのように語られていなくても,現実的に存在する人間の精神がきわめて多くの観念によって組織されているということは前提として,もしもひとつの観念しか存在しないのであれば,という仮定を立てていることは間違いないといわなければならないでしょう。よってひとつの観念しかもたない人間は現実的には存在しません。

オーストラリアのフレミントン競馬場で行われたマッキノンステークスGⅠ芝2000m。

クルーガーは前に。前にいこうとした馬の中では最も内にいたのですが,やや控えて4番手の内という位置取り。スズカデヴィアスは控えて最後尾からの追走に。クルーガーは少し外目に出しましたが直線はあまり伸び脚がなく勝ち馬から5馬身半弱の差で8着。スズカデヴィアスは外から追い込んではきたものの勝ち馬から5馬身差の7着という結果でした。

2頭とも日本での近況ではGⅠでは苦しいという評価。オーストラリアの馬場が合えばということで,現にクルーガーは春は健闘していたわけですが,そういった外的条件を抜きにすれば,これくらいの着順と着差というのは,能力通りだったと考えていいのではないでしょうか。

『スピノザ 力の存在論と生の哲学』で指摘されている『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の矛盾は,確かにその通りであると僕は考えます。よって僕も秋保と同様に,『知性改善論』には矛盾が含まれていると考えます。それをどのように修正するべきなのかということは,秋保が著書で示しているのと同様に僕は解します。しかしその修正案を示す前に,スピノザはこの矛盾について弁明する余地が残されていると思いますので,そちらを先に説明していきます。

スピノザは『知性改善論』の七八節で,精神mensのうちにひとつの観念ideaしかないのであれば,それが真verumであるか偽であるかとは関係なく,疑惑dubitatioもなければ確実性certitudoもないといっています。よってこれを確実性に関する言及とみれば,確実性と真の観念idea veraを等置することはできないということになります。明らかにスピノザの文言はそのように読解することができますから,僕はそれがその前の三五節および七四節とは矛盾していると解するのです。

しかしスピノザがそこでいいたかったことの主旨は,確実性についての言及ではないのです。むしろそれは疑惑についての言及なのであって,このいい回しが出てくる文脈からしてスピノザがここでいいたかったことは,もしひとつの観念だけがある人間の精神mens humanaのうちにあるのであれば,それがたとえ誤った観念idea falsaであったとしても,その人間はそれについて疑惑を有することはないということなのであって,それが真の観念であったとしてもそれについて確実性を有することはできないということではないのです。つまり文脈全体としていえばスピノザがここでいっているのは,ある人間が何事かについてその確実性を有するためにはその真の観念がその人間の精神のうちにあるだけでは十分ではないということではないのであって,ある人間が何事かについて疑惑を有するためには,その誤った観念がその人間の精神のうちにあるだけでは十分ではなく,ほかにも何らかの観念があるのでなければならないということなのです。

したがってこの部分の文脈全体の主旨は,ある人間が疑惑をもたないということと,その人間がそのことについて確実であるということは異なることであるということです。

4日の防府記念の決勝。並びは郡司‐内藤の神奈川と清水‐原田‐渡部の中国四国で佐藤,吉沢,三谷,山田の4人が単騎。

渡部がスタートを取って清水の前受け。4番手に三谷,5番手に郡司,7番手以下は佐藤,山田,吉沢で周回。残り3周から吉沢が上昇。バックの出口で誘導が退避して吉沢が前に。追っていた郡司がホームで吉沢を叩いて前に出ると,最後尾になった三谷がバックから発進して打鐘。三谷はホームで郡司を叩き,郡司は飛びつくことができず,車間が開いての2番手に。バックの入口から清水が発進。郡司が牽制しましたがそれを乗り越えました。離して逃げていた三谷に迫った清水は直線の入口でついに直後まで追いつき,ここからは清水と番手の原田のマッチレース。原田の伸び脚は鋭かったのですが,わずかに残した清水が優勝。原田が8分の1車輪差の2着で中国四国のワンツー。逃げた三谷が4分の3車身差で3着。

優勝した山口の清水裕友選手は立川記念以来の優勝で記念競輪3勝目。防府記念は昨年に続いての連覇で2勝目。このレースは郡司,三谷,清水の3人が脚力上位。その中でラインが長くなった清水が最も有利に戦えそうというメンバー構成。郡司はだれか単騎の選手が来ることを予測して早めに前に出たと思うのですが,三谷のかましのスピードに続いていくことができませんでした。ここが勝敗を分けた大きなポイントのひとつでしょう。清水はその後で郡司に抵抗されたのを乗り越え,それでいながら自力脚のある原田の差しを押さえたのですから,強い内容であったと思います。

スピノザがそこでいいたいことの主旨が何であるのかということを別として,『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』の三五節と七四節でいわれているのは,真の観念idea veraと確実性certitudoとが同等にみなされているということです。したがってこれでみれば,ある人間の精神mens humanaのうちにXの真の観念があれば,その人間はXについて確実であるということになります。他面からいえば,このときにはその人間は,自分がXについて確実であるということを知っているということになります。確実性というのはそういうことを意味しなければならないからです。

ですからこのことは『エチカ』でいえば,第二部定理四三に該当するといえるでしょう。そこでは,真の観念を有する人間は,自分が真の観念を有しているということを疑い得ないといういい方で表現されていますが,それを疑い得ないのはそれについて確実であるということを知っているからです。つまりこの定理Propositioは,真の観念を有している人間は,自分がそれについて確実であるということを知っているという意味にとれるのであり,それはつまり,真の観念と確実性を等置しているということになるでしょう。

これに対して『知性改善論』の七八節では,もし精神の中にひとつの観念しかないなら,それが真verumであるか偽であるかを問わず,疑惑dubitatioもなければ確実性もないといわれています。要するに,もし精神の中にひとつの観念しかないと仮定した場合は,その観念が真の観念であるのか誤った観念idea falsaであるのかということとは関係なく,その人間はその観念について疑惑をもつことも確実性をもつこともないといっているのです。ですからこの場合には,確実性にせよ疑惑にせよ,それはいくつかの観念を比較することによって生じるということになるでしょう。よってこの場合には,ある人間があるひとつの事物を真に認識し,つまりその事物の真の観念を有し,それ以外には何も認識するcognoscereことがないと仮定した場合には,その人間はそれについて確実性を有することはないといわなければなりません。つまりこの場合は,真の観念と確実性を等置することはできないことになります。

これが秋保が指摘している『知性改善論』における矛盾の中身です。

5日にオーストラリアのフレミントン競馬場で争われたメルボルンカップGⅠ芝3200m。

メールドグラースは序盤は徐々に位置が下がるような形で11番手。最初は先頭から8馬身差くらいでしたが,一団だった馬群が徐々にばらける形になり,最終コーナーの入口では12馬身差くらいになりました。そこからはいい手応えで馬群の真只中を進みながら前との差を詰め,直線に入ってから外に持ち出そうとしました。大外までは出せませんでしたが,外から2頭目の位置から前を追うことに。しかし優勝争いに加わるところまではいかず,勝ち馬から1馬身4分の1弱の差で6着でした。

これまでのレースに比べると,末脚はやや鈍かったように思えます。それが距離が長かったことによる影響なのか,それとも馬場状態が瞬発力を削ぐ要因になったのかは分かりません。あるいはスローペースで折り合いを欠いたのが響いたという可能性もあるでしょう。ただ,この着差までは食い込んでいるわけですから,この距離にまったく対応することができない馬ではないということだけははっきりしたと思います。

『スピノザ 力の存在論と生の哲学』は,スピノザのテクストを読解することによって,もっといえばそれだけによって,スピノザの哲学を力potentiaの存在論と解し,それを生の哲学として定式化することを目指しています。このとき,スピノザのテクストとして用いられるのは,『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』と『エチカ』です。序論と結論を除くと全六章によって構成されていて,二章までは『知性改善論』,三章から六章までの四章は『エチカ』の読解となっています。論述の主旨に関してはすでにいったように詳しく探求しませんが,個々の部分の中には僕がこれまで気にもしたことがなかったことがいくつか含まれていますので,その点についてはここで僕の見解を表明しておきます。それはこの本の主旨とは関係なく,いってみればこの本にとっては枝葉末節にも属さないような事柄ではあるのですが,僕のこれまでの考察やこれからの考察にとっては無関係であるとはいえないからです。ですから,僕はそれらの事柄については見解を表明しますが,たとえ僕がそれらの事柄について何らかの見解を表明したとしても,それは『スピノザ 力の存在論と生の哲学』の主旨にとっては何の影響も与えないし,単にそこに書かれている事柄を考察するということを除けば,無関係でさえあるということを前もっていっておきます。

この本の第一章の中で,『知性改善論』の中にはある矛盾が含まれていると指摘されています。これは確実性に関係する矛盾です。

『知性改善論』の三五節で,スピノザは確実性とは客観的本性以外の何ものでもないといっています。事物の客観的有esse objectivumとはその事物の観念ideaのことです。したがってこれは,確実性とは観念であるという意味ですが,単に客観的有といわれず客観的本性といわれているのは,それが真の観念idea veraあるいは十全な観念idea adaequataであるということを示すためです。これは説明しだすときりがありませんから省略しますが,前後の文章の脈絡から,スピノザがそのようにいいたいことは明白です。そして七四節では確実性すなわち真の観念といういい回しが出てきます。これは誤った観念idea falsaが真の観念と混同されることを主眼とする一文の中にみられるいい回しです。

浦和競馬場の2000mで争われた4日の第19回JBCクラシック。マインシャッツは競走除外。戸崎騎手がJBCレディスクラシックで落馬したためアンデスクイーンは松山騎手に変更。

ワークアンドラブが逃げてシュテルングランツが2番手。1周目の正面にかけてこの2頭が後ろに3馬身ほどの差をつけていく形。3番手にストライクイーグル。4番手のチュウワウィザードはここから2馬身くらいの差がありましたが,1周目の正面ではまた差が詰まっていきました。この後ろはアンデスクイーン,ロードゴラッソ,クインズサターン,センチュリオンの4頭の集団。4馬身差でナラとオメガパフューム。マイネルアウラートは大きく取り残されました。前半の1000mは62秒9のミドルペース。

向正面ではワークアンドラブとシュテルングランツは併走。ストライクイーグルは押してついていく形。チュウワウィザード,センチュリオン,クインズサターン,オメガパフュームの4頭が追い上げを開始。3コーナーを回るとシュテルングランツは苦しくなり,チュウワウィザードが2番手。内で粘るワークアンドラブと外から追うセンチュリオンを振り切って直線の入口では先頭に。オメガパフュームはちょうどその後を追うようにワークアンドラブとセンチュリオンの間から進出して2番手に。直線ではチュウワウィザードにも追いつき2頭が競り合いながらフィニッシュ。写真判定となり,優勝はチュウワウィザード。オメガパフュームはハナ差で2着。センチュリオンが4馬身差の3着。これに迫った外のクインズサターンが半馬身差の4着で内のストライクイーグルがハナ差で5着。

優勝したチュウワウィザードは平安ステークス以来の重賞4勝目。大レースは初勝利。このレースは能力的にはチュウワウィザードとオメガパフュームの優勝争いにならなければおかしいメンバー構成。コースがコースだけに不安がなかったわけではありませんが,きちんとそういう結果になりました。逆にいうと,そうでなければ浦和はJBCを行うには相応しくなかったということになってしまいますから,この結果はよかったと思います。2頭とも4歳ですから,これからもよいライバルとして戦っていくことになるでしょう。父はキングカメハメハ。母の父はデュランダル。ファンシミン系ファンシーダイナの分枝。4代母は1986年に京成杯と牝馬東京タイムス杯,1987年にエプソムカップと新潟記念とオールカマーを勝ったダイナフェアリー。母のひとつ上の半姉の産駒に昨年のJRA賞の最優秀ダートホース,NARグランプリのダートグレード競走特別賞馬に選出されている現役のルヴァンスレーヴ。母の7つ下の半妹に昨年のクイーン賞を勝ったアイアンテーラー。

騎乗した川田将雅騎手はジャパンダートダービー以来の大レース18勝目。JBCクラシックは初勝利。JBC全体では3勝目。管理している大久保龍志調教師は2014年のマイルチャンピオンシップ以来の大レース4勝目。JBCは全体で初勝利。

僕はこの日は川崎に行っていたのですが,その移動の車中で1冊の本を読み終えました。秋保亘の『スピノザ 力の存在論と生の哲学』という本です。

この本の内容は,スピノザの哲学の中核は生を巡る思考であると見定め,スピノザの哲学を力potentiaの存在論として読解することにより,それを生の哲学として定式化するという点にあります。個々の文脈の中では僕には疑問を感じる点が皆無であったわけではありませんが,僕は秋保の読解そのものについては賛同します。たとえば僕がかつて自己保存とか傾向といっていたのをコナトゥスconatusといい換えたのは,自己保存という語句ではそれが力であるという点が看過されるおそれがあるのではないかと思ったからであり,それは逆にいえば,スピノザの哲学から力という観点を見落としてはならないという意味です。ですからスピノザの哲学を力の存在論と読解するというのは,そうしなければならないことであるというように僕は考えていて,実際に秋保はそうしているわけですから,僕がそれに賛同するのは当然でしょう。また秋保は,その読解の鍵となる概念notioとして,力という概念そのもののほかに,実在および本性essentiaのふたつをあげています。僕の考えでは実在性realitasというのは力という観点からみた限りでの本性ですから,本性,実在性,力というみっつの概念はひとつのセットになります。つまり秋保の読解そのものの内容も,僕の読解と大きく異なるところはないといっていいと思います。

さらにいうと,この本で存在existentiaとか本性といわれるのは,一般的な意味での存在あるいは実在とか一般的な意味での本性というのも意味しないわけではありませんが,秋保が重点的に考察しているのは個別的な実在であり個別的な本性あるいは現実的本性actualis essentiaのことです。ですから,すでに紹介した中でこの本とよく似た内容を有するのは『概念と個別性』で,この『概念と個別性』を力という観点から説明したのが『スピノザ 力の存在論と生の哲学』であると説明しても,さほど間違ってはいないと思います。

こうした理由から,この著書の主旨に関してはここでは取り扱いません。それはこのブログですでに取り扱われているからです。

浦和競馬場の1400mで争われた昨日の第19回JBCスプリント。戸崎騎手がJBCレディスクラシックで落馬したためドリームドルチェは岩田康誠騎手に変更。

押してハナを奪いきったのはノブワイルド。ファンタジスト,コパノキッキングと続き,サクセスエナジー,ミスターメロディ,ショコラブランまでは一団。2馬身差でブルドッグボス。その後ろにドリームドルチェ,トロヴァオ,ジョーストリクトリの3頭。2馬身差でノボバカラとメイショウアイアンが最後尾を追走。最初の600mは34秒1のハイペース。

3コーナーを回ると外から進出してきたコパノキッキングが単独の2番手に。その後ろからショコラブランとミスターメロディも並んで進出。5番手まで追い上げてきたのがブルドッグボス。コパノキッキングは直線の入口では先頭。直後から追ってきた2頭は追い上げる脚が残っていませんでしたが,内を回ってきたブルドッグボスは外目に出して2番手に上がるとさらに脚を伸ばし,フィニッシュ前でコパンキッキングも差して優勝。コパンキッキングはクビ差で2着。5頭の争いになった3馬身差の3着は外から2頭目のトロヴァオ。大外のノボバカラがハナ差で4着。最内で逃げ粘ったノブワイルドが4分の3馬身差で5着。真中のミスターメロディがクビ差の6着で内から2頭目のショコラブランが半馬身差で7着。

優勝したブルドッグボスは一時的に転出していた7月の北海道でのA1特別以来の勝利。重賞は一昨年のクラスターカップ以来の2勝目で大レースは初勝利。このレースは能力が上位と思われる馬はコースや距離に不安があり,適性がありそうな馬はそれで能力差を相殺できるかといったメンバー構成で,個人的に積極的に買いたい馬がいませんでした。最終的にピックアップしたのはノブワイルド,サクセスエナジー,ブルドッグボス,コパノキッキングの4頭で,その内の2頭が上位を占めましたので,能力と適性がうまくミックスされたような結果になったのだろうと思います。最大の前哨戦の1着馬と2着馬の着順が入れ替わっただけというのもその証明となりそうです。もちろん条件が変われば結果も変わってくるでしょう。父はダイワメジャー。3代母がバーブスボールド。母の5つ下の半弟に2009年に阪神ジャンプステークスを勝ったマヤノスターダム。

騎乗した大井の御神本訓史騎手はマリーンカップ以来の重賞4勝目。大レースは2007年のJBCスプリント以来の2勝目。12年ぶりのJBCスプリント2勝目でJBC全体でも2勝目。管理している浦和の小久保智調教師はオーバルスプリント以来の重賞5勝目。開業から14年4ヶ月で大レース初勝利。

中性脂肪値が下がったのは,おそらくこのような食生活の改善の効果であったと思います。それ以外には理由も考えられないからです。ただ,それでも僕がこのことを謎だと思うのは,ただそれだけのことでこうも短期間に中性脂肪値が上がったり下がったりするものなのかということです。5月は185㎎/㎗だったのです。それが揚げ物を控えたというだけで,一ヶ月後の6月には83㎎/㎗にまで激減しました。もしこれがただ食生活の改善だけによる効果であったとしたら,中性脂肪値を下げるということはいとも簡単にすぎるように思えるのです。

帰りに薬局に寄りました。この日はインスリンも注射針もすべて在庫がありました。帰宅したのは午後4時15分でした。

6月25日,火曜日。午後4時40分にグループホームの職員,14日に妹の発熱を伝えてくれた職員から電話がありました。妹が午前中にまた発熱したので病院に行ったとのことでした。なお,こういう時に病院へ連れて行ってくれるのは地域担当支援主任のSさんです。妹は昼食は完食することができず,病院でもらった薬を飲んだようです。しかしグーループホームに戻っても熱は下がらず,38℃あるとのことでした。

妹は体調が悪くても,食事を摂ることができているなら心配はありません。14日に電話をもらったときは,熱はあるけれども食事は完食しているとのことでしたから,そこまで心配はしていなかったのです。ところが今回はそうではなかったので,そのときよりは心配せざるを得ませんでした。ただ,熱が出たのがこの日の午前で,まだ昼食後の薬しか飲んでいない状況でしたから,それで熱が下がるかどうか様子をみてもらうように依頼しました。

6月26日,水曜日。僕はこの日は川崎に行っていたのですが,帰宅すると地域担当支援主任のSさんから留守番電話が入っていました。妹の熱のことかと思いましたらそうではなく,妹の肛門の周囲に腫瘍があって,それを痛いと訴えるので,肛門科を受診するという内容でした。腫瘍というのが何を意味するのか不明ですが,普通に考えてこれは痔のことだろうと思えました。発熱もそれと関係あったのかもしれません。

浦和競馬場の1400mで争われた第9回JBCレディスクラシック。

タイセイラナキラ,アップトゥユー,ゴールドクイーンの3頭が先手を奪いにいき,発走後の正面で激しい先行争い。最内のモンペルデュが押し込められ,内埒に接触してしまい落馬。1コーナーを回ってゴールドクイーンが先頭に立ち,ピッチを落とさずに後ろを離していきました。2番手にアップトゥユー,タイセイラナキラ,ファッショニスタの3頭。5番手にラーゴブルーとミッキーオフィサー。ヤマニンアンプリメを挟んでストロングハートとサラーブ。ミッシングリンクが後方2番手で最後尾にレッツゴードンキ。最初の600mは34秒4のハイペース。

タイセイラナキラとアップトゥユーは前との差を詰めることなく後退。ファッショニスタもゴールドクイーンに追いつく前にコーナーの途中では一杯。外を回って追い上げてきたヤマニンアンプリメが2番手に上がって直線。外連味なく逃げたゴールドクイーンでしたが最後はさすがに一杯。差したヤマニンアンプリメが優勝。逃げ粘ったゴールドクイーンが2馬身差で2着。早めに一杯になったファッショニスタも最後まで粘って6馬身差の3着。

優勝したヤマニンアンプリメはクラスターカップ以来の勝利。重賞3勝目で大レース初勝利。このレースは牡馬を相手に重賞を勝っていたのがヤマニンアンプリメとゴールドクイーンの2頭。結果的にその2頭が3着以下を離しての決着となりましたので,順当な結果といえるでしょう。ゴールドクイーンは無理にでも先手を奪ったことで力を出し,ヤマニンアンプリメは,前走で浦和コースを経験していたのが強みになったことで,難しいコースでも順当な結果で終えることができたのだと思います。母の9つ上の半兄に,1989年にデイリー杯2歳ステークス,1991年にアルゼンチン共和国杯,1992年に目黒記念を勝ったヤマニングローバル。Imprimeはフランス語で印刷用紙。

騎乗した武豊騎手は菊花賞以来の大レース制覇。JBCレディスクラシックは初勝利。JBC全体では10勝目。管理している長谷川浩大調教師は開業から8ヶ月で大レース初勝利。

中性脂肪値,に関してまとめておきます。

トリグリセライドといわれることもある中性脂肪の正常の範囲値は,下限値が50㎎/㎗で,上限値が149㎎/㎗とされています。僕は以前はこの値に下限値を下回るという異常が出ることがありました。最近でいうと2018年5月のときに46㎎/㎗となっていました。それ以前にも下回ったこともありますが,そのことで医師から何か注意を受けたことは1度もありません。それ以降は98,89,109,97,121と傾向としては増加に転じ,今年の4月に152と,初めて上限値を上回りました。それが5月には185と大幅な超過に転じていたのです。

昨年の5月はまだ母が生きていた時期です。ですから僕の中性脂肪値が上昇傾向に転じたのは,母の死の直前からになります。僕はそれ以前にも自身で夕食の支度をしたことがありますが,期間でいえば限定的です。それが母の死の間際からは,ロサンゼルスの伯母が来日している期間を除けば,すべて僕が支度をするようになりました。とくに母の死後は,昨年末から今年の正月にかけての短期間の来日があっただけですので,自分の食事の用意はほとんど自分でするようになったことになります。

当然ながら中性脂肪値というのは,食生活と大いに関係していると思われました。ですから僕が自分のすべての食事の用意をするようになったことと,中性脂肪値の上昇には関係があったものと思います。では食生活の中にどのような変化があったのかといえば,それまでに比べると揚げ物,たとえばトンカツやチキンカツ,あるいはカキフライといったものを食べる機会が増えたということです。とくに上昇傾向が顕著になり,上限値を超過するようになった時期は,そのような揚げ物を食べる機会がさらに増していました。そして考えられる原因というのがこれだけでしたので,僕は5月に大幅な上限値の超過があって以降は,そうしたものを食べる機会を一切なくしました。元々はそんなに食べていなかったことからも分かるように,僕は脂っこいものは基本的に好きではありませんので,食べないようにするということはそんなに辛いことではありませんでした。

今年のアメリカのブリーダーズカップ・ワールドチャンピオンシップスは昨日と今日,カリフォルニア州のサンタアニタパーク競馬場で行われ,2頭の日本馬が参戦しました。

昨日のブリーダーズカップジュベナイルフィリーズGⅠダート8.5ハロン。

フルフラットは外に膨れるような発馬。その影響も多少あって,先頭からは6馬身差くらいの後方2番手から。ずっと外を回っていました。3コーナーの手前で5番手に。しかしそこから前の4頭との差は詰まらず。直線はかなり疲れていましたが,消耗戦になったためほかの馬たちも似たり寄ったり。流れ込むような形で勝ち馬からはおよそ8馬身差の5着でした。この馬は日本で芝の1200mの未勝利戦を勝っただけ。マテラスカイに帯同する馬という位置づけで,この結果はむしろ健闘といえるのではないでしょうか。

今日のブリーダーズカップスプリントG1ダート6ハロン。

マテラスカイは発馬後は一旦は先頭に出たように見えましたが,一番外の枠からの発走だったこともあり,内から1頭に行かれてしまい,1馬身差の2番手を進む形に。3コーナーを回ってから騎手の手が激しく動き出し,直線の入口を前にして後退。勝ち馬から約9馬身半差,1頭だけ離されての最下位でした。この馬は逃げた方が力を出せるので,枠は内の方がよかったです。ただこの結果からみると,今日は逃げても厳しかったのではないでしょうか。これまでの戦績からみればこれほどは負ける馬ではなく,今日は十全に能力を発揮できる体調になかったのだと思われます。

6月20日,木曜日。4日に来訪したファイナンシャルプランナーが,午後1時半に来訪しました。4日に来訪してもらったときに,僕の人生設計についての相談をしたのですが,そのときは時間がなかったため,この日に再び来訪して詳しいヒアリングをしてくれたのです。

6月21日,金曜日。妹を通所施設に迎えに行きました。16日にグループホームの職員からの電話があったときは熱は下がっていたのですが,それ以降も上がることはなかったようで,このときは元気になっていました。午後7時25分にピアノの先生からの電話がありました。日曜日のレッスンの開始時刻のことでした。

6月23日,日曜日。妹のピアノのレッスンでした。この日は午後3時半からでした。

6月24日,月曜日。妹を通所施設に送りました。

午後は通院でした。病院に着いたのは午後2時10分でした。中央検査室には待っている患者がいませんでしたので,すぐに採血をすることができ,その後で採尿をしました。この日は注射針は持参しませんでした。

診察が開始になったのは午後2時55分でした。HbA1cは6.8%でした。5月にインスリンの注射量の変更はしましたが,総量は変更にはなっていません。ただサマリーをみると,昼食前の血糖値については,低血糖の割合が12.5%ととても高くなっていました。この時間帯の血糖値が平均的にもう少し高くなっても構わないとのことでしたので,朝食前の超即効型であるヒューマログの注射量を,0.01㎎減少させるという措置がとられました。

ほかに異常が出ていたのは総コレステロールで,146㎎/㎗と下限値を下回っていました。昨年の7月以来の異常です。ただ下限値が150㎎/㎗なのですから,この程度の下回りは気にする必要がないように思えました。主治医からもこのことについての注意は何も受けていません、

個人的に気にしていた中性脂肪ですが,この日は83㎎/㎗と,正常の範囲値に戻っていました。5月は185㎎/㎗だったのですから,激減したといってもいいでしょう。確かに食生活は改善したのですが,この数値変動に関しては僕は今でも謎だと感じています。

10月23日に指された第41期女流王将戦三番勝負第二局。

先手の里見香奈女流王将が3手目に居飛車を明示。西山朋佳女王のノーマル三間飛車に。急戦を匂わせた先手が後手に対応をさせて銀冠から穴熊。後手は銀冠に。この間に後手が銀の動きで手損したのが響き,先手の作戦勝ちになったようです。

後手が6六の歩を取り込み,先手が取り返した局面。すでに先手がいいと思われますが,ここで☖3五歩と突いて飛車を使いにいったことで後手はさらなる悪化を招いたように思います。

先手は☗8四角と取り☖3六歩に☗9五歩と端攻めに出ました。先手には三歩あるため後手はこれを取ることができず,☖8三歩と打ちました。先手は無視して☗6五歩。後手も角は取り切れなかったようで☖同桂と応じそこで☗6六角と逃げました。

ここから☖3七歩成☗9四歩☖4七と☗9三歩成と一直線の攻め合い。ただこれは攻めている場所が違い過ぎます。王手なので☖7三玉と逃げたところで☗3四歩と打ちました。これには☖2二角と逃げるほかありません。先手はそこで☗4七銀と手を戻し☖3四飛に☗3六歩と受けました。

飛車を使いに歩を突いていったのですが,第2図となってはその見込みが立ちません。ですから先手が一方的に端を破った形で,こうなっては大差です。先手玉は固く,後手は手も足も出せないような将棋になってしまいました。

里見王将が勝って1勝1敗。第三局は昨日でした。

6月3日,月曜日。妹を通所施設に送りました。

6月4日,火曜日。午後1時半に,母が運用していた証券会社のファイナンシャルプランナーが来訪しました。これは事前に来訪したいという通知がありましたので,僕の方から日時を指定しておいたものでした。母が運用していた債券の相続が完了したという報告でした。もちろんこのような報告のためだけなら来訪するまでもありません。このファイナンシャルプランナーは母とは知り合いでしたから,焼香したいということで,家まで来てもらったのです。ついででしたから,僕の今後の人生設計についての相談も少しだけしました。

6月7日,金曜日。妹を通所施設に迎えに行きました。

6月10日,月曜日。妹を通所施設に送りました。

6月11日,火曜日。午前11時から回向がありました。

6月13日,木曜日。僕はこの日は伊勢佐木町にいっていました。帰ると留守番電話が入っていました。地域担当支援主任のSさんからでした。妹が38℃の熱を出したので,通院するとのことでした。

6月14日,金曜日。午後6時半にグループホームのこの日の担当の職員から電話がありました。5月2日に妹をグループホームに送ったときにいた職員です。妹の状態ですが,通院して薬を飲んで一旦は熱が下がったものの,また上がったということで,この日に通所施設から帰ってきたときは,39℃にまで達していたとのことでした。どういう理由か分かりませんが,6月は土曜レクリエーションがなかったので,この日は迎えに行くこともできたのですが,月に1度は週末をグループホームで過ごすようにしているので,6月はこの週をそれに充てていたのです。妹は食事はすべて完食しているとのことでしたから,そう心配することはないように思えました。熱が上がったのは,通所施設からグループホームに移動のために運動したことが影響したのではないかと思えたのです。ということで,様子を見てもらうようにお願いしました。

6月16日,日曜日。午後7時25分にグループホームのこの日の担当だった,昨年までの妹の担当者から電話がありました。妹の熱は下がっているとのことでした。

昨晩の第46回北海道2歳優駿。

キメラヴェリテがハナへ行き,アベニンドリームが2番手でマーク。2馬身差の3番手にバックストッパー。2馬身差の4番手にマイネルアストリア。以下はアジュバント,ヨハネスボーイ,タイセイサクセサー,ピオノノとラーラクロリ,スティールペガサス,ケンジン,ティーズダンクの順でこの9頭は一団。2馬身差でフジノロケット。3馬身差の最後尾にシルバーサークルという隊列。ハイペースだったと思われます。

3コーナーを回ってキメラヴェリテにアベニンドリームが並んでいき,バックストッパーは後退。マイネルアストリアが3番手に上がり,内からアジュバントとピオノノ,外からヨハネスボーイが追い上げてきました。しかし追ってきた馬たちはここでは前の2頭まで追いつくことができず,直線は前2頭の競り合い。逃げていたキメラヴェリテが一旦は詰められた差をまた広げていき,逃げ切って優勝。内を回って追い上げてきたピオノノがフィニッシュに向けてアベニンドリームとの差を一気に詰めていきましたが僅かに届かず,1馬身半差の2着はアベニンドリーム。ピオノノがハナ差で3着。

優勝したキメラヴェリテは6月のデビュー戦を大敗。立て直した2戦目の未勝利戦を5馬身差で逃げ切り,3戦目の1勝クラスは3着。ここが4戦目での重賞初制覇。JRA所属の馬の中では最も実績があった馬ですが,実際に1勝クラスで負けていた馬が優勝したということであれば,今年のこのレースはあまりレベルが高くなかったとみていいでしょう。鎌倉記念の2着馬が2着に入りましたので,鎌倉記念のレースのレベルについては考え直した方がいいかもしれません。父は2013年のJRA賞で最優秀3歳馬に選出されたキズナ。Chimeraは混種。Veriteはフランス語で真実。

騎乗した福永祐一騎手と管理している中竹和也調教師は北海道2歳優駿初勝利。

帰途にいつものように薬局に寄りました。この日はおくすり手帳を持参するのを忘れてしまったのですが,問題はありませんでした。ただ注射針の在庫が不足していましたので,それは配達を依頼しました。

5月30日,木曜日。25日にお寺の奥さんが来たとき,会堂の中の納骨堂の使用料の振込用紙を受け取ってありました。それをこの日に郵便局から送金しました。高額だったためATMからは送ることができませんでしたので,窓口を使いました。27日に足りなかった注射針は,この日の夜に配達されました。

5月31日,金曜日。7日に電話で通知があったように,この日は三者面談でしたので,グループホームに行きました。この日に設定してもらったのは,妹を迎えに行く日であったからです。

前にもいいましたように,今年度からグループホームでの支援計画はグループホームの職員が,通所施設での支援計画は通所施設の職員が作成することになりました。ですからそれぞれとの面談が必要で,この日は通所施設の職員,妹の担当者であるWさんもグループホームに来ていました。グループホームは男女別々ですが,通所施設は男女混合で作業をしますので,担当者と利用者の性別が異なるという場合もあります。実際に妹の担当者であるWさんは男性です。もちろんほかの職員の中には女性もいますので,同性がするべき介助,分かりやすくいえば生理時の介助などは同性がします。

グループホームにはふたりの職員がいました。3月まで妹の担当者で,母の通夜のときには早めに来てくれたKさんと,4月から担当になったSさんです。僕はSさんとは7日に電話では話をしていましたが,会うのはこの日が初めてでした。面談はグループホームの職員と僕と妹,そして通所施設の職員と僕と妹という形で行われます。つまり三者面談が2度にわたって行われます。この日は先にグループホームのSさんとの面談があり,それが終ってからWさんとの面談が行われました。支援計画ですから,グループホームでの生活内容,通所施設での生活内容およびその支援についてです。すべてを終えて帰宅したのは,いつもより2時間ほど遅い午後6時20分でした。