今回はJAMと特撮博物館を回ってふと思った事から。

題材が題材ですので大レイアウトに絡む考察です。

特撮博物館で私の目を引いたのは「強遠近法」と呼ばれるテクニックの実例でした。

元々はステージの奥行きのなさをカバーするための技法として使われている物ですがここでは高速道路とその周辺のセットで説明していました。

手前側のミニチュアを大きく、奥に行くほど小さく作りこむ事で実際以上の奥行きを感じさせるものです。

実はこのテクニックはJOHN ALLENのGD LINEをはじめ海外の大レイアウトではよく使われる手法です。

但しレイアウトと異なる点として道路のミニチュアで「無段階で徐々にミニチュアを小さくしていくように作り込んでいる事が異なります。

実際カメラの眼をごまかすのが本来の目的ですから手法としては良いのですが、ジオラマでこれをやると視点が上がるとすぐぼろが出てしまうという問題があります。

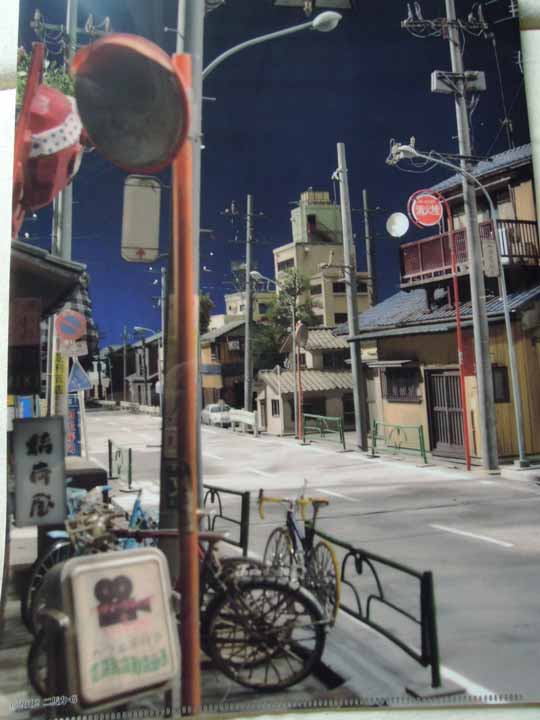

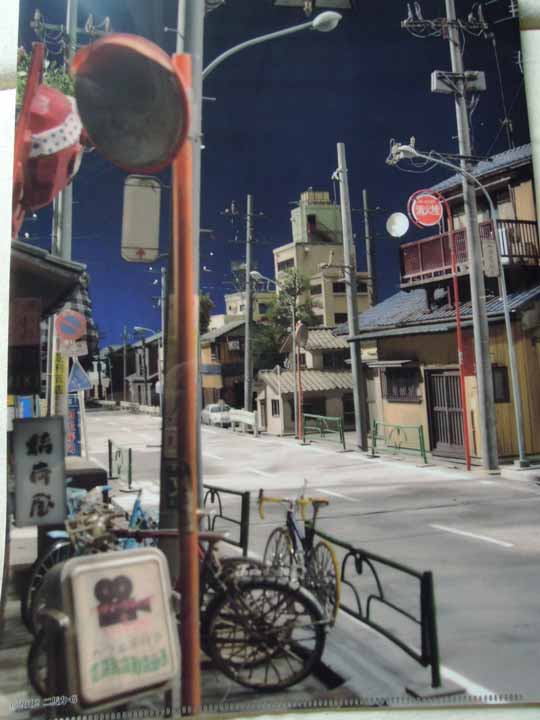

似た様な手法は「巨神兵~」でのミニチュアセットでも使われており会場で販売されていたクリアファイルで確認する事が出来ます(道路が奥に行くほど狭くなっている)

レイアウトで一般によく目にする(?)のは手前にHO、奥にNといったように平行する風景の組み合わせで奥行きを出すやり方で昔のセルアニメの「マルチプレーン撮影」のそれに近い感覚です。

(最近のアニメではCGの普及に伴い手前から奥への「縦の動き」で奥行きを出す方法が増えてはいますが)

実を言いますと今回特撮博物館で実物を見るまではこの手法をレイアウトに使う事は私自身批判的に捉えていました。

視点が動きやすく上記のミニチュアの問題がもろにばれてしまうジオラマでは却って子供だましに見えてしまうのではないかと言うのがその理由です。

ところが今回の展示を見て感じたのですが、実際に視点をずらしてもあまりそれが気にならなかったのです。

ここでの視点移動は専ら上下の方向でしたが視点を上げる~エレベータの様に上にあがって行く構図ならばミニチュアセット自体の立体感の効果の方がパースの付いたミニチュアの不自然さを上回り非常にリアルに感じられたのです。

この場合でも前にのりだしてみれば結局はぼろは出てしまうのですが、特撮セットと同様にレイアウトの場合でも実際には運転中にのりだして覗く事が少ない事を考えれば大したデメリットとは思えません。

案外この手は上手く使えばレイアウトにフィードバックできるのではと思えました。

更に言うなら、視点の移動を一定の範囲にとどめる事が出来ればかなり有効な手法ではないかと思えたのです。

但し、実際に見学して感じましたがこれが効果を発揮するにはいくつか条件があると思います。

ひとつはトリックアートであるにしてもある程度の奥行きが確保されている事。

もうひとつは下から見上げる事で効果が高まりやすい事を考えるとホリゾント(レイアウトで言う背景画)の高さがある程度は必要。

(これは実際に自分のレイアウトで試しています)

更に近景と遠景の繋がりの自然さを確保するために予め見え方の比率を計算して置く事。

他にもあるでしょうが大体はこんな所です。

この強遠近法に近い事は私も数年前に試した事があるのですがそれについてはいずれまた。

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。