チェック中

レンタルレイアウトに思うこと、前回の続きです。

今回の企画の前に試走させている鉄道カフェを含めて4つのレイアウトを走らせてみた訳ですが、それらの成り立ちはどれもこれも個性的です。

鉄道模型専門店の併設型、民宿併設型、地元の総合模型屋さんの併設型、そして鉄道カフェとどれもコンセプトが異なる点がまず面白い。

もうひとつ特徴的なのはひとつを除いて「県外客が多い、または県外客がメイン」であるという点です。

確かに現住地の様な田舎の県ですと、地元客だけでレンタルレイアウトなどと言うのは商売として成立しないと思います(大体、ホビー量販店というものが全く存在しない上に地元の模型屋さんもここ30年の間にほぼ全滅に近い状態)

勢い県外からのお客をどれだけ集められるか、それだけの訴求力を持っているかが勝負どころになるのですがそこは一応「観光県」という事になっている当地のメリットがまず生きる所ではないかと。

普段から観光客が多く、他の観光地を回ったついでに立ち寄るというメリットが考えやすい事。これは同じ田舎でも私の故郷なんかでは難しい部分です。

それに、店そのものも後発のふたつを見る限りは意外に頑張っている印象です。

どこのご店主も商売とは別に趣味人としての拘りが感じられるので、少し会話しただけで鉄道ファンならごく自然に入り込んでいけます。こういうマンパワーの面もレンタルレイアウトには大事なのではと思います。

(まさかサイドビジネスで鉄道模型のキットを出すとは思いませんでしたし、秋葉原のホビー量販店に広告を出すなんてのも意外でした)

「泊りがけ故にやろうと思えば深夜運転も可(夜景付き)」とか「運転ついでに食事ができる」とか「購入した編成物をその場で走らせられる」とか、これらは考えてみれば都市部のレンタルレイアウトでは意外に少ないアドバンテージです。

(まあ、都会だったら隣接地の飲食店や旅館に不自由しないでしょうから)

人によっては「鉄道飲み屋」を期待する向きもあるかもしれません(笑)

前にも書きましたが、これらの店に休日、殊に連休時などに出かけると県外ナンバーの車が駐車場を埋めていたり、店内が近くの駅から来たと思しき撮り鉄ついでに来たような客でいっぱいだったりして地元民の私なんかが割り込むのを躊躇させられる事も多くなりました。

これらの客のリピートニーズをどれだけ拾えるかが今後のこの地域のレンタルレイアウトの成否を握る気がしますが、これだけあるならむしろこれらが一体化して周遊型のツアーでも組んだ方が相乗効果がありそうな気もします。

大概こうした所に来る県外客は車を使いますし。ツアーマップ片手にレンタルレイアウトのはしごをやって帰るなんてのもありかもしれません。

とはいえ、個人的な印象からすれば地元の鉄道模型ファンがこれで急増する訳でなし、これ以上の新商法も思いつけないでしょうから私の現住地に関する限り、レンタルレイアウトの数は既に上限と見ていいでしょう。

その意味からすれば、どこもこれからが正念場とは言えそうです。

今回の企画の前に試走させている鉄道カフェを含めて4つのレイアウトを走らせてみた訳ですが、それらの成り立ちはどれもこれも個性的です。

鉄道模型専門店の併設型、民宿併設型、地元の総合模型屋さんの併設型、そして鉄道カフェとどれもコンセプトが異なる点がまず面白い。

もうひとつ特徴的なのはひとつを除いて「県外客が多い、または県外客がメイン」であるという点です。

確かに現住地の様な田舎の県ですと、地元客だけでレンタルレイアウトなどと言うのは商売として成立しないと思います(大体、ホビー量販店というものが全く存在しない上に地元の模型屋さんもここ30年の間にほぼ全滅に近い状態)

勢い県外からのお客をどれだけ集められるか、それだけの訴求力を持っているかが勝負どころになるのですがそこは一応「観光県」という事になっている当地のメリットがまず生きる所ではないかと。

普段から観光客が多く、他の観光地を回ったついでに立ち寄るというメリットが考えやすい事。これは同じ田舎でも私の故郷なんかでは難しい部分です。

それに、店そのものも後発のふたつを見る限りは意外に頑張っている印象です。

どこのご店主も商売とは別に趣味人としての拘りが感じられるので、少し会話しただけで鉄道ファンならごく自然に入り込んでいけます。こういうマンパワーの面もレンタルレイアウトには大事なのではと思います。

(まさかサイドビジネスで鉄道模型のキットを出すとは思いませんでしたし、秋葉原のホビー量販店に広告を出すなんてのも意外でした)

「泊りがけ故にやろうと思えば深夜運転も可(夜景付き)」とか「運転ついでに食事ができる」とか「購入した編成物をその場で走らせられる」とか、これらは考えてみれば都市部のレンタルレイアウトでは意外に少ないアドバンテージです。

(まあ、都会だったら隣接地の飲食店や旅館に不自由しないでしょうから)

人によっては「鉄道飲み屋」を期待する向きもあるかもしれません(笑)

前にも書きましたが、これらの店に休日、殊に連休時などに出かけると県外ナンバーの車が駐車場を埋めていたり、店内が近くの駅から来たと思しき撮り鉄ついでに来たような客でいっぱいだったりして地元民の私なんかが割り込むのを躊躇させられる事も多くなりました。

これらの客のリピートニーズをどれだけ拾えるかが今後のこの地域のレンタルレイアウトの成否を握る気がしますが、これだけあるならむしろこれらが一体化して周遊型のツアーでも組んだ方が相乗効果がありそうな気もします。

大概こうした所に来る県外客は車を使いますし。ツアーマップ片手にレンタルレイアウトのはしごをやって帰るなんてのもありかもしれません。

とはいえ、個人的な印象からすれば地元の鉄道模型ファンがこれで急増する訳でなし、これ以上の新商法も思いつけないでしょうから私の現住地に関する限り、レンタルレイアウトの数は既に上限と見ていいでしょう。

その意味からすれば、どこもこれからが正念場とは言えそうです。

先日の日曜日を利用してかねて見て見たかったライブスチームを観に行きました。

これは春に当ブログで線路だけ紹介していた奴で、春から秋にかけて韮崎中央公園で日曜日ごとに運行されている127ミリゲージのライブです。

で、いい歳したおっさんのくせして「あわよくば乗せてもらおう」なんて不純な目論見もあったりします。

ところがが到着した公園は何かのイベントで超満員状態。

これではライブどころではないかとか思っていたのですが、幸いライブの行列は短めでした。

ここ30年位春から秋にかけての毎週日曜日に運行され、年間8千人から9千人の客を運んでいるそう(しかもほとんどが地元民、隣町ですらこれの存在を知らない人が多いそうです)なので今更イベントで乗ろうというニーズは薄いのかもしれません。

ここで活躍しているのは9600。予備機も含めた2両体制で運用されている様です。

出自は日本工業大学付属東京工業高校機械科の学習教材として製作された物だそうです。

これが15人まで乗車できる2両の客車を牽引、公園内のコースを一周しています。

公園と言っても築山や木立の間を縫って走る様は庭園鉄道の風情でなかなか良い雰囲気。

受付で「大人も乗れますか?」と尋ねたところ乗車かとの由。早速行列に並びました。

127ミリなので客車と言っても車体は狭く少しバランスを崩すと車両ごとコテンと行きそうなので乗車は慎重です。

一通り乗ったところで汽笛一声出発。

コースの中は単なるエンドレスではなくS字カーブあり、切通し風の築山があり、その間を縫って走るのはなかなか楽しいものです。

蒸機駆動特有の力感の様なものは客車に乗っていても感じられるもので、この辺りにライブスチームの魅力の一端を見る思いがしました。

私でさえそうなのですから同乗した子供たちはもっと楽しそう。遊園地の蓄電池列車とは明らかにノリが異なります。

短い時間でしたが、ライブを堪能した気分が味わえました。

聞くところでは今時分よりも春先から初夏にかけての方が客も少なくゆったりと乗れるそうです。

出来るならあと何回かは乗りたいという気持ちになりました。

(いい歳したおっさんが全く外聞もなくなに言ってんだか汗)

それにしてもライブスチームに乗るなんて行為、鉄道100年のC57以来ですから、かれこれ40年以上空いています(笑)

これは春に当ブログで線路だけ紹介していた奴で、春から秋にかけて韮崎中央公園で日曜日ごとに運行されている127ミリゲージのライブです。

で、いい歳したおっさんのくせして「あわよくば乗せてもらおう」なんて不純な目論見もあったりします。

ところがが到着した公園は何かのイベントで超満員状態。

これではライブどころではないかとか思っていたのですが、幸いライブの行列は短めでした。

ここ30年位春から秋にかけての毎週日曜日に運行され、年間8千人から9千人の客を運んでいるそう(しかもほとんどが地元民、隣町ですらこれの存在を知らない人が多いそうです)なので今更イベントで乗ろうというニーズは薄いのかもしれません。

ここで活躍しているのは9600。予備機も含めた2両体制で運用されている様です。

出自は日本工業大学付属東京工業高校機械科の学習教材として製作された物だそうです。

これが15人まで乗車できる2両の客車を牽引、公園内のコースを一周しています。

公園と言っても築山や木立の間を縫って走る様は庭園鉄道の風情でなかなか良い雰囲気。

受付で「大人も乗れますか?」と尋ねたところ乗車かとの由。早速行列に並びました。

127ミリなので客車と言っても車体は狭く少しバランスを崩すと車両ごとコテンと行きそうなので乗車は慎重です。

一通り乗ったところで汽笛一声出発。

コースの中は単なるエンドレスではなくS字カーブあり、切通し風の築山があり、その間を縫って走るのはなかなか楽しいものです。

蒸機駆動特有の力感の様なものは客車に乗っていても感じられるもので、この辺りにライブスチームの魅力の一端を見る思いがしました。

私でさえそうなのですから同乗した子供たちはもっと楽しそう。遊園地の蓄電池列車とは明らかにノリが異なります。

短い時間でしたが、ライブを堪能した気分が味わえました。

聞くところでは今時分よりも春先から初夏にかけての方が客も少なくゆったりと乗れるそうです。

出来るならあと何回かは乗りたいという気持ちになりました。

(いい歳したおっさんが全く外聞もなくなに言ってんだか汗)

それにしてもライブスチームに乗るなんて行為、鉄道100年のC57以来ですから、かれこれ40年以上空いています(笑)

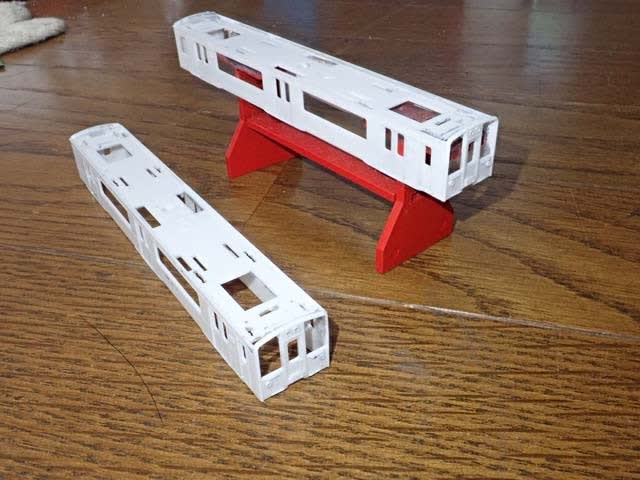

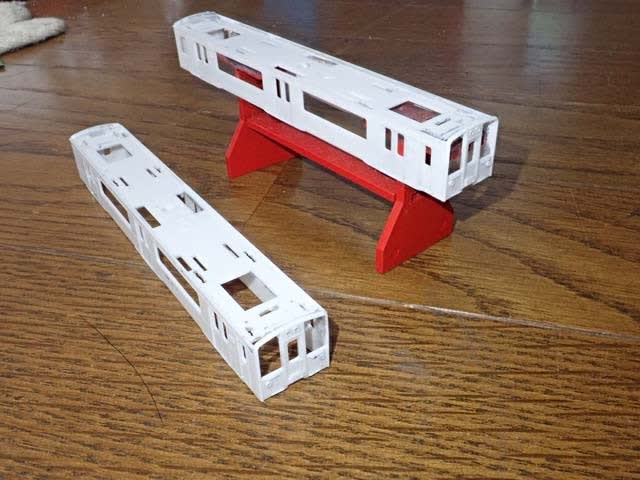

先日紹介したマイクロエースの701系盛岡色。

前にも書きましたが、今回の仕様は200年代の登場時に準拠した仕様で特に帯の色が現行と異なります。

後のIGRや青い森鉄道の第3セクター移管で、ほぼ同形の701系が異なる塗装で同じ駅に集まる事になった時、前述のふたつの第3セクターがどちらも青基調の帯色になったせいかそれらと見分けやすくするために更新時に紫色の帯に設定し直した・・・という所でしょうか。

ですが今、盛岡に集う盛岡色は殆どが更新後の仕様ですから今回の製品に違和感を感じる向きも多かったと思います。

(ネットで検索してみたのですが盛岡色の更新前の仕様の写真は極端に少なく、現行の紫色の写真ばかりがヒットしますから実車の世界では意外と更新前の色は知られていないのではないでしょうか?)

折角マイクロの製品を買ったのに今のカラーリングでないという残念感はそれなりに悔しい物があります。

と、言う訳で先日中古モデルを買っていた鉄コレ26弾の青い森鉄道の仕様を現行盛岡色にリペイントする事にしました。

材料は先日東京の某ショップで入手したヱスビーモデルズの盛岡色(勿論現行の)の帯インレタ。

これを貼っただけでは屋上機器一部撤去、床下機器一部変更した現行使用にはならないのですがそれでも雰囲気だけは変わります。

早速青い森使用をIPAプールに漬け込み塗装剥がし。

車体色は田舎の事ゆえGMのステンレスシルバーやガイアカラーが入手できなかったのでMrカラーのステンレスシルバーを使いました。

久しぶりにエアブラシを引っ張り出したのですが購入10年以上を経ているせいか調子が悪く往生しました。

そのせいか完成品より若干色がくすんでしまっています。

この辺りから工程に暗雲が漂い始めました。

ヱスビーモデルズのインレタはご覧の通り帯を切り取って車体に貼り付ける工程です。

但しデカールと違って台紙の腰が強すぎるので特に先頭車の帯の場合「テールランプのでっぱりが邪魔になる」欠点があります。

インレタには一応テールランプ部だけ印刷をのけていますが、台紙に穴が開いている訳ではないのでここはユーザーの工夫が求められます。

このサイズのポンチでもあれば一発で穴をあけて万事解決なのですが手元にないので、最初は釘、次はドリルで台紙を開穴して貼り付けました。

とはいえ先頭車の帯にこれを貼るのは結構な苦労です。

製品では開穴なしの仕様を含めて左右12枚6両分が印刷されており4両までは失敗できる構成となっています(汗)

ですが1編成2両でやってみたら「予備が殆ど残りませんでした」

おまけに出来はまさに火災車両レベル。なので写真で先頭部のアップを見せできません(大汗)

それに比べると側面の帯は意外なほど楽に出来ました。

何のことはない、切り出した台紙全体にセロテープを貼って車体の位置決めもセロテープの粘着に依存して貼り付け、爪楊枝の軸の尻でこすりながら圧着させるだけで済みました。

行先幕や方向幕はマイクロの701系のステッカーを転用。せめてこれ位は役に立ってくれないと

こうして出来上がった701系現行盛岡色仕様。

銀色はくすんでいますし、前面の仕上がりはどうにも残念なレベルです。

が「私の手になる盛岡色であること」それ自体がこのモデルのプレミアム(あくまでわたし的に)ではあります。

完成したこいつをマイクロの更新前色とともに走らせた感動はなかなかたまらない物があります。

前にも書きましたが、今回の仕様は200年代の登場時に準拠した仕様で特に帯の色が現行と異なります。

後のIGRや青い森鉄道の第3セクター移管で、ほぼ同形の701系が異なる塗装で同じ駅に集まる事になった時、前述のふたつの第3セクターがどちらも青基調の帯色になったせいかそれらと見分けやすくするために更新時に紫色の帯に設定し直した・・・という所でしょうか。

ですが今、盛岡に集う盛岡色は殆どが更新後の仕様ですから今回の製品に違和感を感じる向きも多かったと思います。

(ネットで検索してみたのですが盛岡色の更新前の仕様の写真は極端に少なく、現行の紫色の写真ばかりがヒットしますから実車の世界では意外と更新前の色は知られていないのではないでしょうか?)

折角マイクロの製品を買ったのに今のカラーリングでないという残念感はそれなりに悔しい物があります。

と、言う訳で先日中古モデルを買っていた鉄コレ26弾の青い森鉄道の仕様を現行盛岡色にリペイントする事にしました。

材料は先日東京の某ショップで入手したヱスビーモデルズの盛岡色(勿論現行の)の帯インレタ。

これを貼っただけでは屋上機器一部撤去、床下機器一部変更した現行使用にはならないのですがそれでも雰囲気だけは変わります。

早速青い森使用をIPAプールに漬け込み塗装剥がし。

車体色は田舎の事ゆえGMのステンレスシルバーやガイアカラーが入手できなかったのでMrカラーのステンレスシルバーを使いました。

久しぶりにエアブラシを引っ張り出したのですが購入10年以上を経ているせいか調子が悪く往生しました。

そのせいか完成品より若干色がくすんでしまっています。

この辺りから工程に暗雲が漂い始めました。

ヱスビーモデルズのインレタはご覧の通り帯を切り取って車体に貼り付ける工程です。

但しデカールと違って台紙の腰が強すぎるので特に先頭車の帯の場合「テールランプのでっぱりが邪魔になる」欠点があります。

インレタには一応テールランプ部だけ印刷をのけていますが、台紙に穴が開いている訳ではないのでここはユーザーの工夫が求められます。

このサイズのポンチでもあれば一発で穴をあけて万事解決なのですが手元にないので、最初は釘、次はドリルで台紙を開穴して貼り付けました。

とはいえ先頭車の帯にこれを貼るのは結構な苦労です。

製品では開穴なしの仕様を含めて左右12枚6両分が印刷されており4両までは失敗できる構成となっています(汗)

ですが1編成2両でやってみたら「予備が殆ど残りませんでした」

おまけに出来はまさに火災車両レベル。なので写真で先頭部のアップを見せできません(大汗)

それに比べると側面の帯は意外なほど楽に出来ました。

何のことはない、切り出した台紙全体にセロテープを貼って車体の位置決めもセロテープの粘着に依存して貼り付け、爪楊枝の軸の尻でこすりながら圧着させるだけで済みました。

行先幕や方向幕はマイクロの701系のステッカーを転用。せめてこれ位は役に立ってくれないと

こうして出来上がった701系現行盛岡色仕様。

銀色はくすんでいますし、前面の仕上がりはどうにも残念なレベルです。

が「私の手になる盛岡色であること」それ自体がこのモデルのプレミアム(あくまでわたし的に)ではあります。

完成したこいつをマイクロの更新前色とともに走らせた感動はなかなかたまらない物があります。

1

地元で昨年来4件に倍増した「レンタルレイアウトのはしご」と言う物をやってみてふと思った事から。

この趣味を再開してからこのかた、鉄道模型の運転と言えば自宅のレイアウトか運転会でのモジュール運転というのが99.999パーセントを占めていたと思います。

その間レンタルレイアウトを全く使わなかったという訳ではないのですが、その全てが県外でネットで知り合った方々とのオフ会と言う性質の物でして運転と言うよりはイベントと言う性質が強かったと思います。

現住地にレンタルレイアウトが殆どなかったという事情もありますが、それ以上に「自分の所のレイアウトがあるのに、わざわざお金を払ってまでしてよそ様のレイアウトで自分の車両を運転するほどの事もあるまい」と言う思いがあったのも事実ではあります。

実際、レイアウトを私有するメリットとしては「時間帯や時期の制限なしに自分が思った時に思い立ったら即運転できること」「自分の好みの風景を自分なりに作り込んでゆけること」に二点が最も大きい点だと思います。

一方で常にメンテナンスが必要である事、いつまでも同じ風景ばかりとにらめっくらするが故に「いつかは飽きる」危険がある事(笑)そして何よりも「物理的に自宅の何割かを確実に占領する事」というデメリットもついて回ります。

ですから例えばナローとか小型車両とかは自分用のレイアウトを使い、セットものの長編成を楽しむためにレンタルレイアウトを使うといった使い分けも方向としてはありだと思います。

或いは最初からレイアウトを持たず、レンタルレイアウトの運転だけを楽しむというのも一つの卓見でしょう。

と言うのがついこの間までの私の認識でもあった訳です。

ところがここ1年ほどの間に地元のレンタルレイアウトの数が倍増(といっても2か所が4か所になっただけなのですが)し、わたし的にもレンタルレイアウトと言うものが意外と身近に感じられるようになってきました。

(都会の方では逆にあちこちでレンタルレイアウトの閉店の話が出てきていますから面白い現象と言えば言えます

本来こうしたレイアウトがあまり想定していない「701系の2両編成」なんてのを持ちこんでの運転だったのですが、やってみるとこれが予想以上に楽しい物でした。

ふだん見ない風景(シーナリィ)の中を走らせるというのは結構新鮮でしたし、レイアウト自体が大きいですから物理的な走行時間が長いというのも走らせる鉄道模型としては結構なメリットです。

そして(当たり前の事なのですが)4つのレイアウトは「それぞれ作者が異なるので同じ市販品のストラクチャーを並べていても表情が異なる」こと、これが意外と魅力でした。

個人所有のレイアウトではなかなかこうはいきません(そもそも私個人だけ例に取れば「確実に自分より上手いビルダーの作品の中を走らせるのですから新鮮に見えないはずがない」)

これに近いと言えばモジュールレイアウトの中にメンバーの新作が登場した時なんかもそれに該当しますか。

尤も、こうした印象の大半は平日休を狙ったが故に「私一人の貸切状態」だった事も影響しています(というか休日だとどこも県外客で満杯な事が多いのです。これは当地の特徴的な部分ではないかと思うので後述します)

他の客のいる所でなら一種のコラボ状態になりますからまた別の側面も見えてくるのではないかと。

2

今回の企画の前に試走させている鉄道カフェを含めて4つのレイアウトを走らせてみた訳ですが、それらの成り立ちはどれもこれも個性的です。

鉄道模型専門店の併設型、民宿併設型、地元の総合模型屋さんの併設型、そして鉄道カフェとどれもコンセプトが異なる点がまず面白い。

もうひとつ特徴的なのはひとつを除いて「県外客が多い、または県外客がメイン」であるという点です。

確かに現住地の様な田舎の県ですと、地元客だけでレンタルレイアウトなどと言うのは商売として成立しないと思います(大体、ホビー量販店というものが全く存在しない上に地元の模型屋さんもここ30年の間にほぼ全滅に近い状態)

勢い県外からのお客をどれだけ集められるか、それだけの訴求力を持っているかが勝負どころになるのですがそこは一応「観光県」という事になっている当地のメリットがまず生きる所ではないかと。

普段から観光客が多く、他の観光地を回ったついでに立ち寄るというメリットが考えやすい事。これは同じ田舎でも私の故郷なんかでは難しい部分です。

それに、店そのものも後発のふたつを見る限りは意外に頑張っている印象です。

どこのご店主も商売とは別に趣味人としての拘りが感じられるので、少し会話しただけで鉄道ファンならごく自然に入り込んでいけます。こういうマンパワーの面もレンタルレイアウトには大事なのではと思います。

(まさかサイドビジネスで鉄道模型のキットを出すとは思いませんでしたし、秋葉原のホビー量販店に広告を出すなんてのも意外でした)

「泊りがけ故にやろうと思えば深夜運転も可(夜景付き)」とか「運転ついでに食事ができる」とか「購入した編成物をその場で走らせられる」とか、これらは考えてみれば都市部のレンタルレイアウトでは意外に少ないアドバンテージです。

(まあ、都会だったら隣接地の飲食店や旅館に不自由しないでしょうから)

人によっては「鉄道飲み屋」を期待する向きもあるかもしれません(笑)

前にも書きましたが、これらの店に休日、殊に連休時などに出かけると県外ナンバーの車が駐車場を埋めていたり、店内が近くの駅から来たと思しき撮り鉄ついでに来たような客でいっぱいだったりして地元民の私なんかが割り込むのを躊躇させられる事も多くなりました。

これらの客のリピートニーズをどれだけ拾えるかが今後のこの地域のレンタルレイアウトの成否を握る気がしますが、これだけあるならむしろこれらが一体化して周遊型のツアーでも組んだ方が相乗効果がありそうな気もします。

大概こうした所に来る県外客は車を使いますし。ツアーマップ片手にレンタルレイアウトのはしごをやって帰るなんてのもありかもしれません。

とはいえ、個人的な印象からすれば地元の鉄道模型ファンがこれで急増する訳でなし、これ以上の新商法も思いつけないでしょうから私の現住地に関する限り、レンタルレイアウトの数は既に上限と見ていいでしょう。

その意味からすれば、どこもこれからが正念場とは言えそうです。

今回は久しぶりの16番ネタです。

先日現住地であった鉄道祭りで入手した一品

エンドウのEB58の中古です。

このところ16番で入手するモデルはフリータイプと言いますか、玩具にごく近い素朴さのあるモデルが多いのですが今回のもその例に漏れません。

EF58ベースのフリー機は実は以前ED58のボディだけというのを入手しているのですがそれと比べても寸詰まり感が非常に強いものです。昔の私だったらここまで玩具くさいモデルはまず手を出さなかったと思いますが、適度にくたびれた外見と合わせて一種アンティーク的な魅力を感じる様になりました。

アンティークものとはいえ、何よりこれは通電すれば走りますし(笑)

モデルは見ての通りブルトレ牽引機のカラーですがこれも後のプラレールに通じる魅力を感じさせます。

カプラーが片方破損していますがこれは近いうちにケーディに換装する予定です。

それにしても世間の細密志向に棹さすが如き私の16番増備パターンですが、個人的に16番・HOの魅力は「大きくて細密なだけなのだろうか?」という疑問とモデルの持つ素朴さから何かを教わるような気分がないまぜになった独特の思いがあります。

その辺りについては次の機会にでも書いてみたいと思います。

先日現住地であった鉄道祭りで入手した一品

エンドウのEB58の中古です。

このところ16番で入手するモデルはフリータイプと言いますか、玩具にごく近い素朴さのあるモデルが多いのですが今回のもその例に漏れません。

EF58ベースのフリー機は実は以前ED58のボディだけというのを入手しているのですがそれと比べても寸詰まり感が非常に強いものです。昔の私だったらここまで玩具くさいモデルはまず手を出さなかったと思いますが、適度にくたびれた外見と合わせて一種アンティーク的な魅力を感じる様になりました。

アンティークものとはいえ、何よりこれは通電すれば走りますし(笑)

モデルは見ての通りブルトレ牽引機のカラーですがこれも後のプラレールに通じる魅力を感じさせます。

カプラーが片方破損していますがこれは近いうちにケーディに換装する予定です。

それにしても世間の細密志向に棹さすが如き私の16番増備パターンですが、個人的に16番・HOの魅力は「大きくて細密なだけなのだろうか?」という疑問とモデルの持つ素朴さから何かを教わるような気分がないまぜになった独特の思いがあります。

その辺りについては次の機会にでも書いてみたいと思います。

701系を連れてレンタルレイアウトツアー第3弾(っていつからシリーズに?)

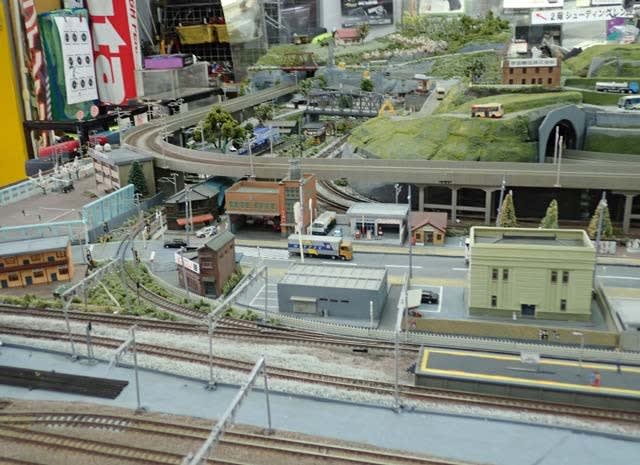

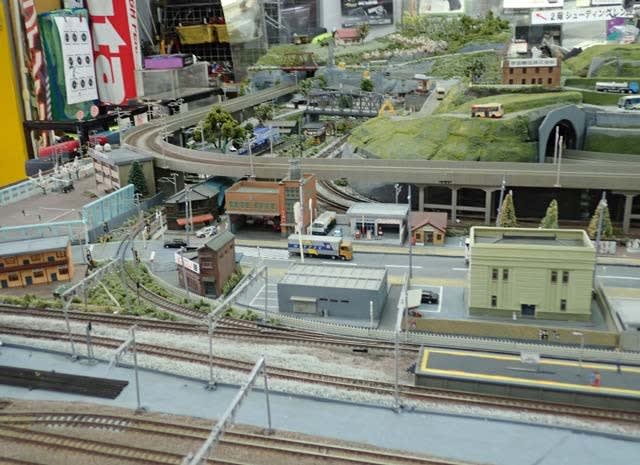

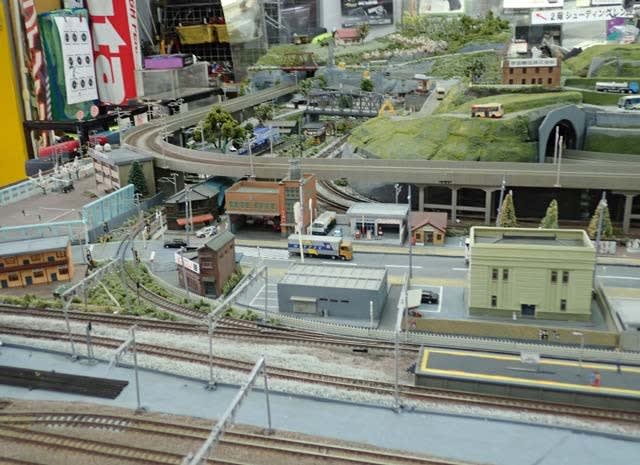

今回は県内で唯一の「繁華街に隣接した模型屋さんのレンタルレイアウト」です。

こちらは鉄道模型にも元々強い所ですが本来が「地元の模型の総合百貨店」と言う性格もあって普通のプラモデルからRC,ガンプラやミニ四駆果てはモデルガンまで扱い、店の二階にはシューティングレンジまであると言う充実度!

ご店主もごく気さくな方で専門知識もあるという前世紀まではあちらこちらにあった「町の模型屋さん」の雰囲気を残すところでもあります。

こちらのレンタルレイアウトの開業は比較的最近で、鉄道模型のショーケースの上に畳3畳程度のサイズのレイアウトがどんと載っています。

私個人としてはこちらも専ら買い物が主で、レンタルレイアウトを使った事はなかったのですが先日来のツアーもあって、ここを取り上げないのは片手落ちだろうという気持ちで入店した次第です。

レイアウト自体はそれまでは買い物がメインだったせいであまり注目していなかったのですが、実際に列車を走らせてみて、自らの不明を恥じる事になりました。

サイズこそこれまで紹介してきたレイアウトには譲るものの、シーナリィの密度がきわめて高く「列車の走る風景」が程よく再現されている事にまず驚きました。

それもただ単に密度が高いだけでなく駅周囲の風景、線路際の側道、踏切の向こう側の風景の奥行感に高いセンスを感じるのです。

特に山の上のぶどう棚の作り込み、これまでこれ程リアルなブドウ畑のシーナリィは見た事がありません。

これほどの物をどうして今まで見逃していたのか。

おそらくですが、これらの作り込みの背景にはこの店の近くにターミナル駅と幹線の線路があるため、シーナリィのモチーフが豊富にある事が関係していそうです。

線路配置は変形エンドレスがメインでふた昔前のレイアウトプラン集にでも出てきそうなトラックプランのようですが、基本TOMIXの組線路を使いつつ見せ場のポイントでフレキシブルを目立たないように組み合わせているので視点を提げると意外なほどのリアリティがあります。

何よりこの架線柱の連なり!あまりレイアウトが大きいと多すぎる架線柱はメンテナンスで邪魔になりやすいものですが、このサイズだからこそぎりぎり成立する風景と思います。

ごく短時間の探訪でしたが非常に充実したひと時が過ごせました。

強いて欠点を挙げれば常に立ちっぱなしの運転になるため長時間が辛い事と、駐車スペースが狭い上に周囲の駐車場が全て有料なのでクルマでのアクセスがやや億劫になる事でしょうか。

(但し料金はこれまで上げたレンタルレイアウトの中でもっとも安価です)

帰りがけに少々個人的なアクシデントがあったものの、それで個々の印象が下がるという事はありません。

その意味でも、また運転したくなるレイアウトでした。

今回は県内で唯一の「繁華街に隣接した模型屋さんのレンタルレイアウト」です。

こちらは鉄道模型にも元々強い所ですが本来が「地元の模型の総合百貨店」と言う性格もあって普通のプラモデルからRC,ガンプラやミニ四駆果てはモデルガンまで扱い、店の二階にはシューティングレンジまであると言う充実度!

ご店主もごく気さくな方で専門知識もあるという前世紀まではあちらこちらにあった「町の模型屋さん」の雰囲気を残すところでもあります。

こちらのレンタルレイアウトの開業は比較的最近で、鉄道模型のショーケースの上に畳3畳程度のサイズのレイアウトがどんと載っています。

私個人としてはこちらも専ら買い物が主で、レンタルレイアウトを使った事はなかったのですが先日来のツアーもあって、ここを取り上げないのは片手落ちだろうという気持ちで入店した次第です。

レイアウト自体はそれまでは買い物がメインだったせいであまり注目していなかったのですが、実際に列車を走らせてみて、自らの不明を恥じる事になりました。

サイズこそこれまで紹介してきたレイアウトには譲るものの、シーナリィの密度がきわめて高く「列車の走る風景」が程よく再現されている事にまず驚きました。

それもただ単に密度が高いだけでなく駅周囲の風景、線路際の側道、踏切の向こう側の風景の奥行感に高いセンスを感じるのです。

特に山の上のぶどう棚の作り込み、これまでこれ程リアルなブドウ畑のシーナリィは見た事がありません。

これほどの物をどうして今まで見逃していたのか。

おそらくですが、これらの作り込みの背景にはこの店の近くにターミナル駅と幹線の線路があるため、シーナリィのモチーフが豊富にある事が関係していそうです。

線路配置は変形エンドレスがメインでふた昔前のレイアウトプラン集にでも出てきそうなトラックプランのようですが、基本TOMIXの組線路を使いつつ見せ場のポイントでフレキシブルを目立たないように組み合わせているので視点を提げると意外なほどのリアリティがあります。

何よりこの架線柱の連なり!あまりレイアウトが大きいと多すぎる架線柱はメンテナンスで邪魔になりやすいものですが、このサイズだからこそぎりぎり成立する風景と思います。

ごく短時間の探訪でしたが非常に充実したひと時が過ごせました。

強いて欠点を挙げれば常に立ちっぱなしの運転になるため長時間が辛い事と、駐車スペースが狭い上に周囲の駐車場が全て有料なのでクルマでのアクセスがやや億劫になる事でしょうか。

(但し料金はこれまで上げたレンタルレイアウトの中でもっとも安価です)

帰りがけに少々個人的なアクシデントがあったものの、それで個々の印象が下がるという事はありません。

その意味でも、また運転したくなるレイアウトでした。

趣味の原点を振り返る・今回はこの趣味の再開に伴う思い出のはなしから

うちの近所のショッピングモールのひとつが20年の営業期間を経て、先日閉店しました。

私の所では中心街が空洞化するくらいに郊外型のショッピングモールが多い所なのですが、近年はその郊外店同士の競合による閉店が相次いでおり一種戦国時代の様相を呈していた所でした。

ですが、この店は私も所属しているクラブのメイン運転会場としても20年以上の付き合いのある所だっただけに感慨もひとしおです。

私がこの趣味を再開する数年前から、ここを会場とした運転会が催されておりそれを客として見ているうちにモジュールレイアウトの魅力を認識させてくれた事。

更には私自身がこのクラブに入会するきっかけとなったのもこの店での運転会でした。

もちろん初めて作ったモジュールを持ち込んだのもここでしたし、これまで作ってきた歴代のモジュールのお披露目も大抵はこのショッピングモールでの運転会だった訳です。

それ以後も最盛期には年に3回くらい、店の駅弁大会と併設する形で催される運転会は「大人の文化祭」を思わせるホビーの展示会の様相でした。

仕事などの都合で私が運転に参加できるのは土曜日の夜のことが多かったのですが、客の途切れる合間にメンバーが己の趣味に走った編成を走らせるのを眺めたり自分でも走らせたりするのが楽しみのひとつだったのが思い出されます。

又メンバーそれぞれの拘りのある編成や車両の持ち込み、リクエストによって走る人気編成の連なりなどを見る事はそれ自体が大きな刺激でした。運転会はそういう意味でもメンバー間や一般ギャラリーとの交流の場として大きな意味を持っていた訳です。

開催前夜の設営、終了時の撤収では各メンバーの連携のもと短時間でモジュールを組み上げ、またばらして積み込むノウハウを得る上で随分と鍛えさせて頂いた気がします。

そんなこんなで気が付いたら私が加入してからですら、もう10年近い付き合いだった事になります。

それだけでなく子供さんの多いギャラリー向けに体験運転用のレイアウトを作るメンバーがいたり、トレインビューのカメラを搭載した車両を持ち込んで映像でアピールするメンバーもいたりと「外に開かれた鉄道模型趣味の意味」を各メンバーが共有するきっかけになっていたのも定期的に同じ店で運転会が出来ていたが故にギャラリーからのフィードバックが得やすかった事が大きく影響していたと思います。

逆に鉄道模型そのものを知らなかった一般の方々にクラブの活動を通して鉄道模型の魅力をアピールする場としてここでの運転会が機能していた事で手前味噌でなく、実際これをきっかけにクラブに加入したり、鉄道模型の趣味を始めた人は多かったと思います。

今年の初め辺りから親会社の事業整理の影響でここが閉店する事は判っていたのですが、それにしても残念な気持ちがするのは否めません。

もちろんクラブの運転会はここ以外にもあちこちの会場で行われていますが、ここのショッピングモールの思い出とそこで得られたことは私の中でどっかりと腰を下ろしたまま続いてゆく物と思います。

閉店に際して何か纏まった文を書こうと思ったのですが、思い出される事が多すぎて上手く纏められませんでした。乱筆乱文はお許しください。

うちの近所のショッピングモールのひとつが20年の営業期間を経て、先日閉店しました。

私の所では中心街が空洞化するくらいに郊外型のショッピングモールが多い所なのですが、近年はその郊外店同士の競合による閉店が相次いでおり一種戦国時代の様相を呈していた所でした。

ですが、この店は私も所属しているクラブのメイン運転会場としても20年以上の付き合いのある所だっただけに感慨もひとしおです。

私がこの趣味を再開する数年前から、ここを会場とした運転会が催されておりそれを客として見ているうちにモジュールレイアウトの魅力を認識させてくれた事。

更には私自身がこのクラブに入会するきっかけとなったのもこの店での運転会でした。

もちろん初めて作ったモジュールを持ち込んだのもここでしたし、これまで作ってきた歴代のモジュールのお披露目も大抵はこのショッピングモールでの運転会だった訳です。

それ以後も最盛期には年に3回くらい、店の駅弁大会と併設する形で催される運転会は「大人の文化祭」を思わせるホビーの展示会の様相でした。

仕事などの都合で私が運転に参加できるのは土曜日の夜のことが多かったのですが、客の途切れる合間にメンバーが己の趣味に走った編成を走らせるのを眺めたり自分でも走らせたりするのが楽しみのひとつだったのが思い出されます。

又メンバーそれぞれの拘りのある編成や車両の持ち込み、リクエストによって走る人気編成の連なりなどを見る事はそれ自体が大きな刺激でした。運転会はそういう意味でもメンバー間や一般ギャラリーとの交流の場として大きな意味を持っていた訳です。

開催前夜の設営、終了時の撤収では各メンバーの連携のもと短時間でモジュールを組み上げ、またばらして積み込むノウハウを得る上で随分と鍛えさせて頂いた気がします。

そんなこんなで気が付いたら私が加入してからですら、もう10年近い付き合いだった事になります。

それだけでなく子供さんの多いギャラリー向けに体験運転用のレイアウトを作るメンバーがいたり、トレインビューのカメラを搭載した車両を持ち込んで映像でアピールするメンバーもいたりと「外に開かれた鉄道模型趣味の意味」を各メンバーが共有するきっかけになっていたのも定期的に同じ店で運転会が出来ていたが故にギャラリーからのフィードバックが得やすかった事が大きく影響していたと思います。

逆に鉄道模型そのものを知らなかった一般の方々にクラブの活動を通して鉄道模型の魅力をアピールする場としてここでの運転会が機能していた事で手前味噌でなく、実際これをきっかけにクラブに加入したり、鉄道模型の趣味を始めた人は多かったと思います。

今年の初め辺りから親会社の事業整理の影響でここが閉店する事は判っていたのですが、それにしても残念な気持ちがするのは否めません。

もちろんクラブの運転会はここ以外にもあちこちの会場で行われていますが、ここのショッピングモールの思い出とそこで得られたことは私の中でどっかりと腰を下ろしたまま続いてゆく物と思います。

閉店に際して何か纏まった文を書こうと思ったのですが、思い出される事が多すぎて上手く纏められませんでした。乱筆乱文はお許しください。

さて今月の入線車のサプライズ

KATOが先日リリースしていたキハ82-900がまだ在庫があったとの事で急遽入線させる事ができました。

実車は僅か2両しか存在せず必然的に運用は制限されますがそれでも「やろうと思えば使える」というのは有難い。

ただ、私の手元にあるキハ82系は文字通り年代物の初期~中期の仕様(動力車がキシではなくキハ80になっているので恐らく中期型です)なので現行仕様の800を編成に混ぜ込もうとするととどうしても落差が出るのは避けられません。

実際このキハ82の場合先頭窓のサッシまで色刺ししてありますし、細密度は今どきのモデルらしく実に細かい物です。

おまけにカトーカプラー標準装備なのでアーノルド時代の手持ちのキハ82もそれに合わせた改修が必要になります。

巾狭窓がずらりと並んだサイドビューはこのモデルの肝。

かつての専門誌では切り継ぎでこれを作ろうなんて書いてあったものですが、今ではメーカーの方が気を回してくれる時代になりましたか。

(尤も今どきの細密グレードを切り継ぎするのはコストの問題もあってなかなか勇気のいる事ではあるのですが)

さて、これを入線させたからには手持ちの旧作車と並べて見たくなりますが、それについては次の機会に。

KATOが先日リリースしていたキハ82-900がまだ在庫があったとの事で急遽入線させる事ができました。

実車は僅か2両しか存在せず必然的に運用は制限されますがそれでも「やろうと思えば使える」というのは有難い。

ただ、私の手元にあるキハ82系は文字通り年代物の初期~中期の仕様(動力車がキシではなくキハ80になっているので恐らく中期型です)なので現行仕様の800を編成に混ぜ込もうとするととどうしても落差が出るのは避けられません。

実際このキハ82の場合先頭窓のサッシまで色刺ししてありますし、細密度は今どきのモデルらしく実に細かい物です。

おまけにカトーカプラー標準装備なのでアーノルド時代の手持ちのキハ82もそれに合わせた改修が必要になります。

巾狭窓がずらりと並んだサイドビューはこのモデルの肝。

かつての専門誌では切り継ぎでこれを作ろうなんて書いてあったものですが、今ではメーカーの方が気を回してくれる時代になりましたか。

(尤も今どきの細密グレードを切り継ぎするのはコストの問題もあってなかなか勇気のいる事ではあるのですが)

さて、これを入線させたからには手持ちの旧作車と並べて見たくなりますが、それについては次の機会に。

前回、行きつけのショップのレンタルレイアウトで入線した直後の701系を走らせましたが少し時間に余裕があったので同じ日の昼過ぎに先日紹介した「民宿のレイアウト」にも行ってみようと思い立ちました。

二つのレイアウトは30キロほど離れているのですがそこは田舎の気楽さ、S660を飛ばせば路が空いていれば40分ほどです。

幸いそちらの方も客がいないとの事で平日の昼下がりを楽しませてもらいました。

前回ここを紹介した時はまだ開業前でレイアウトにビニールがかかったままの状態でしたが、ようやく本来の姿を運転する側としてまみえる訳です。

ここでは追加で持ちこんだ田沢湖線色の701系も併せて交互に運転しました。

車両を入線させるとご店主がレイアウトのスイッチをオン。するとホームや周辺の建物、クルマのヘッドライトに至るまでが一斉に点灯しました。

こちらの売りは何と言っても夜景でしょう。開業前に見せて頂いていて、予めわかっていたとはいえ運転するとなるとやはり圧倒されます。

基本的にクラブの運転会で使うモジュールレイアウトによく似たオーバルコースですが新幹線用の高架線を擁し同時に6列車まで運転可能。

運転していて気が付いたのは、奥行きやシーナリィの設定が適切で列車が見えなくなる死角が殆どない事。

実は他のレンタルレイアウトで時たまストレスになるのが「列車がどこを走っているのか見えない事(その時間が長いと不安を感じる事もあります)」だったりするのですがこのレイアウトに関してそのストレスは少ないと思います。

一見単調に見えるエンドレスの集まりでありながら、立体交差や川の脇の掘割から列車を仰角で眺められるポイントを用意しているので意外と飽きません。

奥のトンネルの上には巨大な観覧車までありますし。

本業が民宿という事もあってかレイアウトルーム(元座敷)の運転席やギャラリースペースがゆったりしているのもこちらの美点で、リビング感覚で眺められるのも良い所です

(他のレイアウトには失礼になりますが、元が人が居住する事を考えていないスペースが使われる事が多いせいかサイズが大きくても運転する側にとって、ここより整然としたゆったり感のあるレイアウトと言うのは県外のいくつかのそれを含めてこれまで見た事がありません)

民宿なので泊りがけでレイアウトを借り切れば時間帯の制限なしに夜景運転が思いきり楽しめるのも良い所でしょう。

強いて弱点を上げると現地へ行くまでの道が入り組んでいる上に狭く、車(それも3ナンバー車)では行きにくいアクセス性でしょうか。

尤も県外客が電車でくる場合はそれほどハンデにはなりませんが。

鉄道ミステリとNゲージのネタ。

いつもなら鮎川哲也編の大人向け鉄道ミステリアンソロジーからピックアップするのですが、今回は少し趣を変えてジュブナイルから

江戸川乱歩の少年探偵シリーズの一作「天空の魔神」から

先に「消えた貨車」と言う作品で「荷物を積んだ貨車が1両丸ごと抜き取られる」と言う題材を紹介しましたが、こちらの方は伝票や書類の操作でもとから存在しない貨物を消失させ、代金を詐奪するという話でした。

ですから実際に貨車が消えるという性格のトリックではありません。

ですが本作では「本当に列車につながれた貨車が消える」それも「編成の真ん中の1両だけが!」という魔法じみたトリックが使われるのですからたまりません。

少なくとも専用列車がひと編成丸ごと消えるコナンドイルの「臨時急行列車の消失」よりも難易度は高そうです(笑)

休暇でとある山中の温泉宿に逗留していた少年探偵団の小林少年他2名の団員。

そこでは近くの村で「空から巨大な手が降りてきて動物をさらい、畑に大穴をあける」と言う騒ぎが持ち上がっていました。

迷信だと笑う団員たちですが、あるとき貨物列車が駅について見たら列車の真ん中に繋がれていた美術品を運んだ専用貨車が1両だけ消えているのが発見されます。

はたして天空の魔神は実在するのか?もしそうでないならそのトリックは!?

と言うのが大まかなストーリー。

実は本作は少年探偵団ものとしては珍しい事に怪人二十面相や魔法博士は登場せず、それどころか他の全作品に登場している明智小五郎すら出てこない、全て小林少年だけで推理、解決が図られるというシリーズきっての異色作でもあります。

ラストで小林少年によるトリックの解明が語られるのですが、ただ読むだけだったら「鉄道模型ファンなら誰でも実験したくなる」という難儀なトリックが登場するというのが本作の肝だったりします(爆笑)

ネタバレも避けたいですが、実はトリックがあまりにも複雑なので一々解説する気になれないので出来れば一読をお勧めしたいです。

但し机上の空論としては一応可能なトリックではあると申し添えておきます。

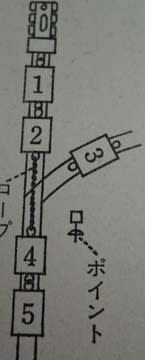

(ポプラ社「江戸川乱歩全集・空飛ぶ二十面相」229Pより画像引用)

(因みに普通の模型機関車を使う限りレールへの通電の都合上、TOMIXやユニトラックのポイントでは実験できません。あ、これはネタバレかw)

このトリックでは当然貨車が主役となりますが、これは国鉄の制式貨車ではなく地方私鉄にまだ残っている(という事になっている)旧式の連結器(ねじ式?)とバッファーが付いた貨車でないとできないと思います。

こんな貨車や客車はNゲージで探すとなると外国形しか思いつけません。

私の手持ちからそれらしいモデルを探すとこんな感じの車両になります。

むしろプラレールの方が実験しやすいかもしれませんね。

トリックが複雑なだけに他の作品に比べて理屈っぽくなってしまい面白みに欠けるのが本作の弱点です。犯人も一応登場しますがこれまたキャラクターの個性に欠けますし。

ですから、これを面白がるのは模型ファンか鉄オタの中でも変わり者だけ(後、私みたいなボンクラ野郎)かもしれません。

いつもなら鮎川哲也編の大人向け鉄道ミステリアンソロジーからピックアップするのですが、今回は少し趣を変えてジュブナイルから

江戸川乱歩の少年探偵シリーズの一作「天空の魔神」から

先に「消えた貨車」と言う作品で「荷物を積んだ貨車が1両丸ごと抜き取られる」と言う題材を紹介しましたが、こちらの方は伝票や書類の操作でもとから存在しない貨物を消失させ、代金を詐奪するという話でした。

ですから実際に貨車が消えるという性格のトリックではありません。

ですが本作では「本当に列車につながれた貨車が消える」それも「編成の真ん中の1両だけが!」という魔法じみたトリックが使われるのですからたまりません。

少なくとも専用列車がひと編成丸ごと消えるコナンドイルの「臨時急行列車の消失」よりも難易度は高そうです(笑)

休暇でとある山中の温泉宿に逗留していた少年探偵団の小林少年他2名の団員。

そこでは近くの村で「空から巨大な手が降りてきて動物をさらい、畑に大穴をあける」と言う騒ぎが持ち上がっていました。

迷信だと笑う団員たちですが、あるとき貨物列車が駅について見たら列車の真ん中に繋がれていた美術品を運んだ専用貨車が1両だけ消えているのが発見されます。

はたして天空の魔神は実在するのか?もしそうでないならそのトリックは!?

と言うのが大まかなストーリー。

実は本作は少年探偵団ものとしては珍しい事に怪人二十面相や魔法博士は登場せず、それどころか他の全作品に登場している明智小五郎すら出てこない、全て小林少年だけで推理、解決が図られるというシリーズきっての異色作でもあります。

ラストで小林少年によるトリックの解明が語られるのですが、ただ読むだけだったら「鉄道模型ファンなら誰でも実験したくなる」という難儀なトリックが登場するというのが本作の肝だったりします(爆笑)

ネタバレも避けたいですが、実はトリックがあまりにも複雑なので一々解説する気になれないので出来れば一読をお勧めしたいです。

但し机上の空論としては一応可能なトリックではあると申し添えておきます。

(ポプラ社「江戸川乱歩全集・空飛ぶ二十面相」229Pより画像引用)

(因みに普通の模型機関車を使う限りレールへの通電の都合上、TOMIXやユニトラックのポイントでは実験できません。あ、これはネタバレかw)

このトリックでは当然貨車が主役となりますが、これは国鉄の制式貨車ではなく地方私鉄にまだ残っている(という事になっている)旧式の連結器(ねじ式?)とバッファーが付いた貨車でないとできないと思います。

こんな貨車や客車はNゲージで探すとなると外国形しか思いつけません。

私の手持ちからそれらしいモデルを探すとこんな感じの車両になります。

むしろプラレールの方が実験しやすいかもしれませんね。

トリックが複雑なだけに他の作品に比べて理屈っぽくなってしまい面白みに欠けるのが本作の弱点です。犯人も一応登場しますがこれまたキャラクターの個性に欠けますし。

ですから、これを面白がるのは模型ファンか鉄オタの中でも変わり者だけ(後、私みたいなボンクラ野郎)かもしれません。

先日の運転会のこぼれ話から。今回は鉄道模型は出てきません。

今回の運転会は比較的遠隔地での開催という事もあってビジネスホテルで一泊でした。

ところが会場周囲でお祭りやイベントが重なった関係で空き室が取れず、メンバー全員が泊まれるのが「電車で片道30分は掛かる」隣町。

東京人の感覚としてこれが遠いのか近いのか私には判断できかねますが、とにかくそういう事になりました。

初日のイベントを終えてとにかく電車に。

このビルは周囲に高い建物が殆ど無いせいか見晴らしが良いのが意外でした。

田舎者には「新宿副都心が見える!」というだけで何か得をした気分になります。

丸一日9階の会場に籠っていたのですがそこから外に出ると

「息が詰まるくらいの蒸し暑さ」のお出迎えを受けました。

ホームでただ突っ立っているだけなのに汗が顎を伝います。

気温自体は現住地と変わらないはずなのですがとにかく湿度が高い!不快指数は間違いなくこちらが上です。

電車に乗り換えて約30分ほど

駅前のホテルに投宿です。ホテルは今どきなら大概の街の駅前を睥睨する(盛岡ですら2軒あります)「東●INN」

荷物を放り出してメンバーの飲み会へ。

この気楽さと駅から間近という利便性がこのホテルの身上と言えます。

約1年3か月ぶりの「鉄道模型の話題で酒が飲めるイベント!」地元のクラブの飲み会ですら自家用車参加で酒が行けない事を思うと貴重です。

2時間くらいひたすら飲んで食べてくっちゃべってホテルへ。

ここがこれまた眺望が良い!

周囲に高い建物が無いのでかなり遠くまで見晴らせます。

関東の様なずば抜けて広い平野ならではの風景なのでしょう。

故郷や現住地のそれが「平野」でなく「盆地」である事を実感させられるひと時でした。

その眺望をながめるのもそこそこに私自身はホテルのコインランドリーでひたすら順番待ち(汗)

汗っかきにとっては着替えを洗濯できるメリットは計り知れません。

ホテルの朝食はこんな感じ。おかずの取り合わせがどう見てもご飯もの向けなのに、パンを選んでしまった私の間抜けさときたら。

流石に「マーマレード練り込みパン」と「肉団子」の取り合わせは辛い物があります。

もっとも、こうなった理由の大半はそう言う取り合わせを選んだ私の責任ですが(汗)

30分かけて引き返して二日目の会場へ

前にも書きましたが運転会の会場は「レストラン街のど真ん中」

昼食時になるとどのレストランも行列ができます。

しかも、それらの客の何割かは確実にレイアウトを見ていきますから昼飯時にスタッフが抜けるのはかなりの困難を伴います(笑)

ランチタイムを外して適当な店を物色するわけですが、私の場合初日は一階の駅のコンコースまで降り、入り口近くのベーカリーのイートインを使って凌ぎました。

ですが二日目となるともう少し腹もちの良い物を食べたくなります。

という訳で東京まで行って「函館ラーメン」を食べる事になります。

東京という所は田舎と違って食堂の平均レベルが高いので普通に店を選ぶ限り極端なハズレに当たる確率は低いと思います。

ここのラーメンも海鮮だしが効いてなかなか美味しかったですが、東京者は普段からこういう物ばかり食べているのかと思うと田舎者は少し妬ましくなるしかない訳で。

因みに帰途は「真夜中の高速のPAでレッドブルをひとビン飲んで終わり」だったりします(汗)

今回の運転会は比較的遠隔地での開催という事もあってビジネスホテルで一泊でした。

ところが会場周囲でお祭りやイベントが重なった関係で空き室が取れず、メンバー全員が泊まれるのが「電車で片道30分は掛かる」隣町。

東京人の感覚としてこれが遠いのか近いのか私には判断できかねますが、とにかくそういう事になりました。

初日のイベントを終えてとにかく電車に。

このビルは周囲に高い建物が殆ど無いせいか見晴らしが良いのが意外でした。

田舎者には「新宿副都心が見える!」というだけで何か得をした気分になります。

丸一日9階の会場に籠っていたのですがそこから外に出ると

「息が詰まるくらいの蒸し暑さ」のお出迎えを受けました。

ホームでただ突っ立っているだけなのに汗が顎を伝います。

気温自体は現住地と変わらないはずなのですがとにかく湿度が高い!不快指数は間違いなくこちらが上です。

電車に乗り換えて約30分ほど

駅前のホテルに投宿です。ホテルは今どきなら大概の街の駅前を睥睨する(盛岡ですら2軒あります)「東●INN」

荷物を放り出してメンバーの飲み会へ。

この気楽さと駅から間近という利便性がこのホテルの身上と言えます。

約1年3か月ぶりの「鉄道模型の話題で酒が飲めるイベント!」地元のクラブの飲み会ですら自家用車参加で酒が行けない事を思うと貴重です。

2時間くらいひたすら飲んで食べてくっちゃべってホテルへ。

ここがこれまた眺望が良い!

周囲に高い建物が無いのでかなり遠くまで見晴らせます。

関東の様なずば抜けて広い平野ならではの風景なのでしょう。

故郷や現住地のそれが「平野」でなく「盆地」である事を実感させられるひと時でした。

その眺望をながめるのもそこそこに私自身はホテルのコインランドリーでひたすら順番待ち(汗)

汗っかきにとっては着替えを洗濯できるメリットは計り知れません。

ホテルの朝食はこんな感じ。おかずの取り合わせがどう見てもご飯もの向けなのに、パンを選んでしまった私の間抜けさときたら。

流石に「マーマレード練り込みパン」と「肉団子」の取り合わせは辛い物があります。

もっとも、こうなった理由の大半はそう言う取り合わせを選んだ私の責任ですが(汗)

30分かけて引き返して二日目の会場へ

前にも書きましたが運転会の会場は「レストラン街のど真ん中」

昼食時になるとどのレストランも行列ができます。

しかも、それらの客の何割かは確実にレイアウトを見ていきますから昼飯時にスタッフが抜けるのはかなりの困難を伴います(笑)

ランチタイムを外して適当な店を物色するわけですが、私の場合初日は一階の駅のコンコースまで降り、入り口近くのベーカリーのイートインを使って凌ぎました。

ですが二日目となるともう少し腹もちの良い物を食べたくなります。

という訳で東京まで行って「函館ラーメン」を食べる事になります。

東京という所は田舎と違って食堂の平均レベルが高いので普通に店を選ぶ限り極端なハズレに当たる確率は低いと思います。

ここのラーメンも海鮮だしが効いてなかなか美味しかったですが、東京者は普段からこういう物ばかり食べているのかと思うと田舎者は少し妬ましくなるしかない訳で。

因みに帰途は「真夜中の高速のPAでレッドブルをひとビン飲んで終わり」だったりします(汗)

先日入線の701系盛岡色を引き取ったのは平日休の時でした。

それを引き取った時は行きつけの店も開店直後でしたし、平日の朝という事もあって他に客もいない様子。

前にも触れた事がありますが、このショップでは店舗に隣接してかなり大きなレンタルレイアウトがあり、週末などは県外客を中心ににぎわっている所です。

ですが私の場合、掛け違ってこれまで客としてここを利用した事はありませんでした。

レイアウト自体は何度となく見学していたのですが。

今回の入線をいい機会に701系の2連をそのレンタルレイアウトで試走させてみようと思い立ちました。

見学者としては何度も見ているのですが運転する側としてこのレイアウトを見るとやはりでかい。

他の客がいないので6,7線あるメインラインも、いつもなら10本近い列車が屯するヤードもまるでガラガラ。

ですから尚更圧倒されるわけです。

一番手前の列車の引き上げがしやすい線を選んで走行開始。

最初は単純なエンドレスと思っていたのですが、トンネルを通過すると意外なところから列車が顔を出すのに驚きます。

勾配あり立体交差もありと変化に富んだルートですがレイアウト自体がでかいので配線に無理が少なくスムーズに走ってくれます。

ヤード手前の複々線のカーブの立ち上がりから踏切に掛かる所はもう一つの見どころ。

現実にこんなのがあったら「開かずの踏切」同然と思うのですが、列車を眺める分にはとても雄大に見えます。

雄大と言えばシーナリィもそうで、背後の山などは中に人が一人隠れられそうな大きさで列車との比較でもかなりのスケール感を持ちます。

街並みの奥行もかなりたっぷりと取られているので市販品を並べただけの風景でも相当にリアルな奥行き感が感じられました。

強いて弱点を上げるならシーナリィの一部が既存のモジュールの組み合わせ(以前クラブの運転会で活躍していたモジュールが複数組み込まれています)なので場所によってはややちぐはぐ感がある所でしょうか。

それにしたところであのスケールの前ではあまり気になりませんが。

メインラインを特急列車が走る程度のスピードで一周させた時間は2分半程度。短いようですが実際にはかなり長く感じますし、畳一枚半のエンドレスだったら20秒くらいで回ってしまう事を考えるといかに大きいかわかります。

やはり運転する側からレイアウトを見ると傍からでは見えなかったものも見えてくることがわかりました。

これなら空いている時にまた走らせても良い気持ちにはなります。

今月の新車から

かねて長い事待ち望んでいましたマイクロの701系1000番台盛岡色。

製品化予告からかなり待たされましたがようやくの発売に勇んでショップへ駆けつけました。

701系は仙台色を筆頭に秋田色、田沢湖色、果ては青い森鉄道やIGRの仕様まで出ていたのに(しかも最近では鉄コレまでリリースされた)盛岡色だけはこれまで製品化に恵まれませんでしたから。

最近の(あるいは最近までの)盛岡駅は盛岡色だけでなく場合によっては仙台色、田沢湖線塗装の標準軌仕様、IGRや乗り入れ用の青い森鉄道色までもが並びかつてを思うと信じられないほどカラフルな校内風景が現出されておりました。

(但しカラフルとは言ってもトーンが淡いので都会のターミナルみたいな訳には行かないのですが)

製品を並べても盛岡色だけないというのはまさに画竜点睛を欠く状態だったので今回のリリースはまさに朗報だった訳です。

さて、そんな舞い上がった精神状態で店頭で実物に触れたのですが。

「あれっ?盛岡色ってこんなのだったっけ??」

先頭の塗り分けが妙に青みがかっていますし、サイドの帯も紫とはいえかなり青みが強いのです。

現在盛岡で観る盛岡色はもっとはっきりした紫色でしたから違和感はバリバリでした。

いくらなんでもここまで色が違う訳がないと思い手持ちの資料とネット検索で調べてみたのですが

実はこのカラーリングは盛岡色は盛岡色でも20年近く前の登場時のカラーリングでした。

おそらく東北新幹線八戸延伸前、まだIGRも青い森鉄道も発足していなかった頃のカラーリングだったようです。

後の改修で現在のカラーになった様なのですが資料を調べても大半は現行の塗装だったのでなかなか当時物の写真にお目に掛かれず往生する事夥しい(笑)

第一、当のマイクロエースの広告写真からして現行の塗装なのですからますます混乱したわけです。

(いや、一時は真面目にマイクロに電話しようかと思った位でしたが、恥だけはかかずに済みましたw)

先頭部は新規造形だそうですがそのせいかこれまでの仕様よりは幾分端正な顔にはなっている気はしますし、走行性もまあまあのレベルでした。

ところでこの701系の入線に伴い、ちょっとやって見た事があるのですがそれについては次の機会に。

かねて長い事待ち望んでいましたマイクロの701系1000番台盛岡色。

製品化予告からかなり待たされましたがようやくの発売に勇んでショップへ駆けつけました。

701系は仙台色を筆頭に秋田色、田沢湖色、果ては青い森鉄道やIGRの仕様まで出ていたのに(しかも最近では鉄コレまでリリースされた)盛岡色だけはこれまで製品化に恵まれませんでしたから。

最近の(あるいは最近までの)盛岡駅は盛岡色だけでなく場合によっては仙台色、田沢湖線塗装の標準軌仕様、IGRや乗り入れ用の青い森鉄道色までもが並びかつてを思うと信じられないほどカラフルな校内風景が現出されておりました。

(但しカラフルとは言ってもトーンが淡いので都会のターミナルみたいな訳には行かないのですが)

製品を並べても盛岡色だけないというのはまさに画竜点睛を欠く状態だったので今回のリリースはまさに朗報だった訳です。

さて、そんな舞い上がった精神状態で店頭で実物に触れたのですが。

「あれっ?盛岡色ってこんなのだったっけ??」

先頭の塗り分けが妙に青みがかっていますし、サイドの帯も紫とはいえかなり青みが強いのです。

現在盛岡で観る盛岡色はもっとはっきりした紫色でしたから違和感はバリバリでした。

いくらなんでもここまで色が違う訳がないと思い手持ちの資料とネット検索で調べてみたのですが

実はこのカラーリングは盛岡色は盛岡色でも20年近く前の登場時のカラーリングでした。

おそらく東北新幹線八戸延伸前、まだIGRも青い森鉄道も発足していなかった頃のカラーリングだったようです。

後の改修で現在のカラーになった様なのですが資料を調べても大半は現行の塗装だったのでなかなか当時物の写真にお目に掛かれず往生する事夥しい(笑)

第一、当のマイクロエースの広告写真からして現行の塗装なのですからますます混乱したわけです。

(いや、一時は真面目にマイクロに電話しようかと思った位でしたが、恥だけはかかずに済みましたw)

先頭部は新規造形だそうですがそのせいかこれまでの仕様よりは幾分端正な顔にはなっている気はしますし、走行性もまあまあのレベルでした。

ところでこの701系の入線に伴い、ちょっとやって見た事があるのですがそれについては次の機会に。

先日入線のEast-iDに関連したはなしです。

帰省から帰った後の話ですが、私の現住地で有名中古ショップが主催の鉄道イベントが行われていました。

私が帰省から帰ってきた時点で残り二日を残すのみだったので中古とはいえ、めぼしいアイテムは払底しているだろうと思って大して期待もしないで会場へ向かいました。

中古車両は数は結構あったのですがレアモノの値段が「秋葉原相場」だったので手を出せず。

何か他に変わったものはないかと見回してふと目に触れたのが

この車両です。

最初は適当に手を加えた改造車かと思ったのですが、それにしてはかなり大掛かりです。

実物を手にスマホで検索をかけてみるとどうやらマヤ50の5001のペアーハンズ辺りのキットメイクか改造品と目星がつきました。

塗装がややずさんだったせいからか、お値段は500円。

という訳で財布を開きました。

帰宅後に改めてチェックした感じでは、キットメイクと思われるのですが、屋根上機器の一部にウレタンをカットした様なパーツを使った造形が見られることからキットと言い切れないところもあります。

ベースとなったのはおそらくTOMIXのオハフ50で、車体の端部は製品を利用する形式だった模様です。

とはいえスペシャリティ度は今回帰省の前後で入線させた他の編成に引けは取りません。

これをEast-iの中間に挟んだ編成はスペシャル感満点・・・かと思い

先日の運転会で4連の編成を走らせたのですが、

最初の一周でマヤが謎の脱線。

よく見たら「台車の集電板がすっぽ抜けてしまい車輪を線路上に落っことす」と言うまぬけな事になっていました。

結局East-iDは以後、3連で運行されマヤだけが側線のお飾り状態で過ごす事になります。これは近いうちにリペア必須ですね。

帰省から帰った後の話ですが、私の現住地で有名中古ショップが主催の鉄道イベントが行われていました。

私が帰省から帰ってきた時点で残り二日を残すのみだったので中古とはいえ、めぼしいアイテムは払底しているだろうと思って大して期待もしないで会場へ向かいました。

中古車両は数は結構あったのですがレアモノの値段が「秋葉原相場」だったので手を出せず。

何か他に変わったものはないかと見回してふと目に触れたのが

この車両です。

最初は適当に手を加えた改造車かと思ったのですが、それにしてはかなり大掛かりです。

実物を手にスマホで検索をかけてみるとどうやらマヤ50の5001のペアーハンズ辺りのキットメイクか改造品と目星がつきました。

塗装がややずさんだったせいからか、お値段は500円。

という訳で財布を開きました。

帰宅後に改めてチェックした感じでは、キットメイクと思われるのですが、屋根上機器の一部にウレタンをカットした様なパーツを使った造形が見られることからキットと言い切れないところもあります。

ベースとなったのはおそらくTOMIXのオハフ50で、車体の端部は製品を利用する形式だった模様です。

とはいえスペシャリティ度は今回帰省の前後で入線させた他の編成に引けは取りません。

これをEast-iの中間に挟んだ編成はスペシャル感満点・・・かと思い

先日の運転会で4連の編成を走らせたのですが、

最初の一周でマヤが謎の脱線。

よく見たら「台車の集電板がすっぽ抜けてしまい車輪を線路上に落っことす」と言うまぬけな事になっていました。

結局East-iDは以後、3連で運行されマヤだけが側線のお飾り状態で過ごす事になります。これは近いうちにリペア必須ですね。