今年の正月時分は感染者が増えていると言っても緩やかなものでしたが、ここ数日のオミクロン系の感染者数の増加はまさに「倍々ペース」の増えっぷり。

従来型に比べて感染力が強いとは聞かされていましたが、ここまで急速に上昇するとは驚かされます。

(しかもこれが日本だけでない、世界的な傾向と言うのですから)

この旋風がどのレベルまで続くのかは正直読めないのですが、市井の一人としてできる事はこれまでと同様に限られたものにならざるを得ません。

手洗いの励行と3密の回避は基本ですが、その「回避」がこれまで以上に難しくなるのは間違いないでしょう。

ワクチンのブースター接種も順番待ちが長そうですし、その前に感染する可能性も捨てきれない訳で。

結局のところ、これまでと同様の「蟄居生活の継続」と言うところに再び落ち着くのかもしれません。

これまでも繰り返してきましたが「インドアとしてのテツドウモケイの趣味」がコロナ禍からこのかた、再び主流に戻ってきている観を今回も強く感じます。

その過程で「手を使う」「調べる」「読む」というこの趣味の基本も再認識されつつあります。

(一方で「足を使う」「出掛ける」「交流する」という部分が著しく阻害されているのも現実ですが)

インドアな事はインドアなのですが「作って弄って読んで調べる(あとネットレベルの交流なんかも含めて)」と外部からの一方的な情報による心理的パニックに陥りがちな精神状態を幾分かでも落ち着ける効果もあるでしょうし。

今はこれらのメリットを最大限に生かしたホビーライフで精神衛生を保つのが良いような気がします。

今回は久しぶりの時事ネタで、とりとめもない書き殴りになりましたがご勘弁を。

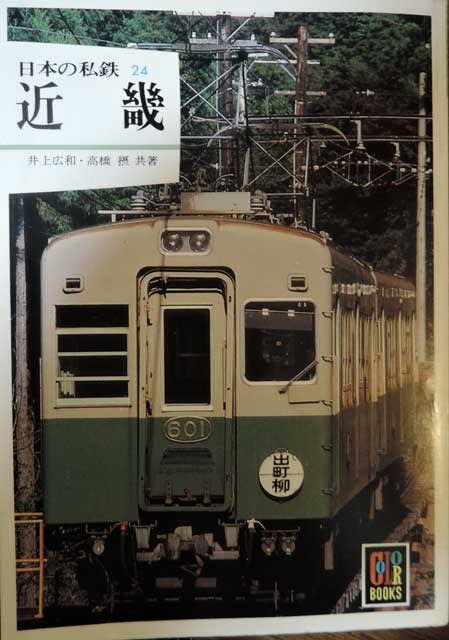

(写真は本題とは関係ありません)

従来型に比べて感染力が強いとは聞かされていましたが、ここまで急速に上昇するとは驚かされます。

(しかもこれが日本だけでない、世界的な傾向と言うのですから)

この旋風がどのレベルまで続くのかは正直読めないのですが、市井の一人としてできる事はこれまでと同様に限られたものにならざるを得ません。

手洗いの励行と3密の回避は基本ですが、その「回避」がこれまで以上に難しくなるのは間違いないでしょう。

ワクチンのブースター接種も順番待ちが長そうですし、その前に感染する可能性も捨てきれない訳で。

結局のところ、これまでと同様の「蟄居生活の継続」と言うところに再び落ち着くのかもしれません。

これまでも繰り返してきましたが「インドアとしてのテツドウモケイの趣味」がコロナ禍からこのかた、再び主流に戻ってきている観を今回も強く感じます。

その過程で「手を使う」「調べる」「読む」というこの趣味の基本も再認識されつつあります。

(一方で「足を使う」「出掛ける」「交流する」という部分が著しく阻害されているのも現実ですが)

インドアな事はインドアなのですが「作って弄って読んで調べる(あとネットレベルの交流なんかも含めて)」と外部からの一方的な情報による心理的パニックに陥りがちな精神状態を幾分かでも落ち着ける効果もあるでしょうし。

今はこれらのメリットを最大限に生かしたホビーライフで精神衛生を保つのが良いような気がします。

今回は久しぶりの時事ネタで、とりとめもない書き殴りになりましたがご勘弁を。

(写真は本題とは関係ありません)

早速ホームセンターで部材を購入。

早速ホームセンターで部材を購入。