今回は自宅運転のおはなしです。

当ブログではこれまでにも時々荷物列車を走らせたはなしを上げていますが、わたしのイメージにある「荷物列車」というのは「草木も眠る丑三つ時に走る列車」と言うイメージがあります。

と、言うのもわたしの故郷の田舎(家の前から当時の東北本線のパノラマを俯瞰できる位置にありました)で盆暮れ正月どきの真夜中に夜行列車とか貨物列車なんかに混じって荷物列車が疾走するのを度々見掛けていたからです。

勿論、昼間に走る荷物列車も見ていましたが、真夜中に見る荷物列車は普通の夜行列車と違って独特の頼もしさを感じる存在だったと思います。

夜行列車だったら車内の乗客の大半が寝台にしろ座席にしろ基本「車内で寝こけているw」事が多いと思いますし、それに合わせて照明も暗かったりカーテンがしまっていたりとかしているものですが、荷物列車の、特に郵便車は結構車内に煌々と灯りが付いているのを見ると「こんな時間でも車内で仕事をしている人がいる」などと漠然と感じたものです(実際、あの当時真夜中に車内で郵便物の仕分けとかやっていたのかどうかは知りませんが)

そんなイメージも荷物列車の「独特の頼もしさ」に繋がっていたのかもしれません。

と、いう訳で寝る前のひととき、郵便車を繋いだ荷物列車を走らせるというのも「あの頃の追憶の再現」と言う意味では面白いと思います。

(実際には別の理由もあったりしますが)

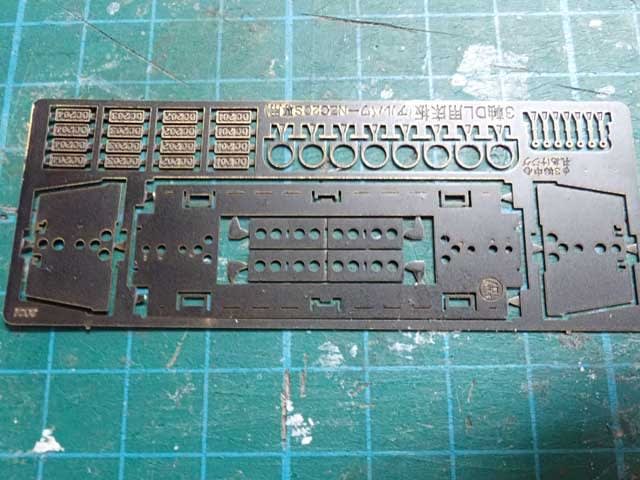

客車類は主にGMのキットメイク車ばっかりで特に書くような事もありません。牽引機もマイクロとKATOのEF61という、荷物列車の定番みたいなものです。故郷の思い出に準拠するならED75の方が似合うと思います。

なお、編成は全くのフリーランスで年式も形式もごちゃ混ぜなのはご勘弁いただくとしましょう。

今では真夜中の荷物列車に郷愁を感じること自体が実車では出来なくなってしまいましたが、模型の世界ならまだまだこういうのも楽しめましょう(2本の荷物列車がすれ違うなんてのもそうしょっちゅうはなかったでしょうし)

そして荷物列車が映えると思える、もう一つの時間帯が早朝です。

そこで、今度は日の出の前後の時間帯を狙って早起き運転。

朝日の中を走り抜ける荷物列車を愉しみました。

当ブログではこれまでにも時々荷物列車を走らせたはなしを上げていますが、わたしのイメージにある「荷物列車」というのは「草木も眠る丑三つ時に走る列車」と言うイメージがあります。

と、言うのもわたしの故郷の田舎(家の前から当時の東北本線のパノラマを俯瞰できる位置にありました)で盆暮れ正月どきの真夜中に夜行列車とか貨物列車なんかに混じって荷物列車が疾走するのを度々見掛けていたからです。

勿論、昼間に走る荷物列車も見ていましたが、真夜中に見る荷物列車は普通の夜行列車と違って独特の頼もしさを感じる存在だったと思います。

夜行列車だったら車内の乗客の大半が寝台にしろ座席にしろ基本「車内で寝こけているw」事が多いと思いますし、それに合わせて照明も暗かったりカーテンがしまっていたりとかしているものですが、荷物列車の、特に郵便車は結構車内に煌々と灯りが付いているのを見ると「こんな時間でも車内で仕事をしている人がいる」などと漠然と感じたものです(実際、あの当時真夜中に車内で郵便物の仕分けとかやっていたのかどうかは知りませんが)

そんなイメージも荷物列車の「独特の頼もしさ」に繋がっていたのかもしれません。

と、いう訳で寝る前のひととき、郵便車を繋いだ荷物列車を走らせるというのも「あの頃の追憶の再現」と言う意味では面白いと思います。

(実際には別の理由もあったりしますが)

客車類は主にGMのキットメイク車ばっかりで特に書くような事もありません。牽引機もマイクロとKATOのEF61という、荷物列車の定番みたいなものです。故郷の思い出に準拠するならED75の方が似合うと思います。

なお、編成は全くのフリーランスで年式も形式もごちゃ混ぜなのはご勘弁いただくとしましょう。

今では真夜中の荷物列車に郷愁を感じること自体が実車では出来なくなってしまいましたが、模型の世界ならまだまだこういうのも楽しめましょう(2本の荷物列車がすれ違うなんてのもそうしょっちゅうはなかったでしょうし)

そして荷物列車が映えると思える、もう一つの時間帯が早朝です。

そこで、今度は日の出の前後の時間帯を狙って早起き運転。

朝日の中を走り抜ける荷物列車を愉しみました。