先日もちょっと触れた強遠近法の実験と考察を書きたいと思います。

前回はお恥ずかしい物をお見せしましたが、当時はHO(16番)やZゲージに手を出していなかったのでNスケールとトミカという中途半端な組み合わせにしかなりませんでした。

あれからHOスケールや43分の1(国際的なミニカーの標準スケールです)のモデルも入ってきているので前回と同様遠近法の実験をやってみる事にしました。

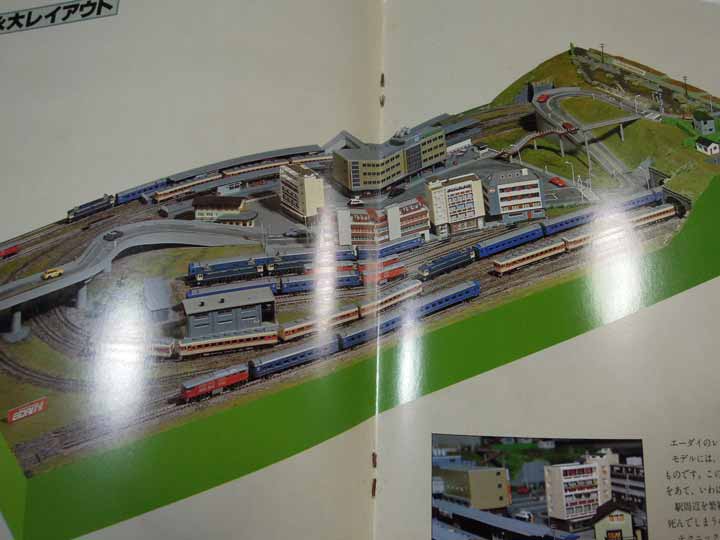

一番手前に43分の1のミニカー、中間に64分の1のトミカ、奥に80分の1のHO、最も奥に150分の1のNのモデルをそれぞれ配置しました。

各々のモデルの位置ですが通常の遠近法にのっとりそれぞれのスケール比率が極力一致する様なセッティングで行なっています。

(ですから奥行きが変われば配置も変わります。奥行きがない場合は書割などを使わざるを得なくなるでしょう。いわゆる立版古と同じ要領です)

特撮セットの様なラージスケールと潤沢な空間がないのでテーブル上での再現です(汗)

単純な同一平面上での配列の場合、上から見下ろすアングルですとすぐぼろが出るのがわかります。

モデルのスケールが小さい場合はこれは致命的で簡単に上から覗ける分「インチキ感」も強まってしまいます。

これは奥行きがなければないほど顕著なようです。

ではローアングルではどうか。

これですとかなりリアリティと奥行き感のある見え方になるのが確認できました。

できればジオラマの地面を目の高さまで持って行ければかなり楽しめます。

この場合注意すべき点として、よほど奥行きがある場合を除いて奥にある建物類や構造物は高い方が有効の様です。

一番奥にあるNスケールの建物に高さのあるビルを加えた場合に奥行き感が強まりました。

奥にある建物が低いとベースを傾けない限り(これは特撮ミニチュアでは時々使われる技法です)奥の風景を見下ろすアングルになってしまいぼろが出やすくなるようです。

今回は色気に欠ける内容ですのでおまけ。

MODEMOの江ノ電を買ったときに調子に乗ってこんなものを作ったのを思い出しました(汗)

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。