WEBコミックの「TEZMO SYNDOROME」の今月号かアップされました。

題材がこれまたわたしに刺さる「Nゲージのミニ車両」それもマイクロエースの「フリースタイル3軸機関車」と来ています(笑)

できれば今回の記事はコミックを見てから読んでいただけると有り難いです。

小さいことはいいこと!ミニマムな鉄道模型を嗜む… TEZMO SYNDROME(テツモ・シンドローム)33話

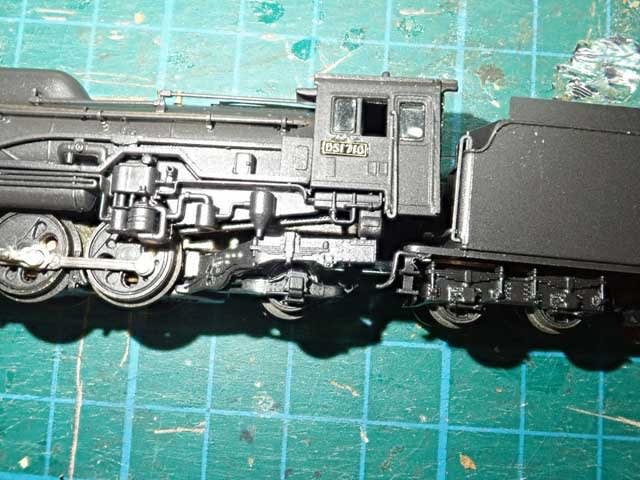

今回の題材に選ばれたマイクロエースの「工事用凸型ディーゼルタイプ」ですが、このモデルはわたしも今は無き天賞堂エバーグリーンで他の機関車と共にまとめ買いをした事があります(その理由は後述)

マイクロのCタイプ機関車は、いわゆるショーティタイプのフリー機関車をNゲージで本格展開した最初のケースでしたが、DD51みたいに一瞬使い道に困る様な中途半端なデザインのもあれば、ED91タイプの様に「2両合わせてスケール機を作ってみたくなる」と「鉄道模型考古学・N」で書かれたような(で、わたしみたいなボンクラが実際にやってみたりする)大穴モデルもあり、わたし的には憎めないシリーズではあります。

これらはミニSLレイアウトの「棚幡線」を製作したあたりから注目していたシリーズでした。

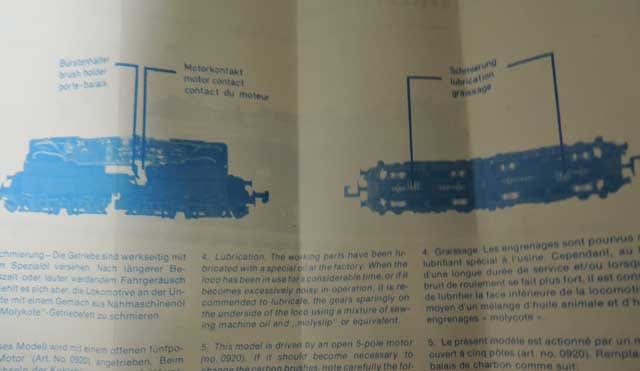

が、お手軽度は非常に高かったものの走行性に難のあるモデルが多かったのもこのシリーズの特徴でして、コミック本編でも触れられている様にモータは回るのに動きがぎこちない→シャシの変形でモータがギアから浮き上がって空転してしまい、事実上不動品と化している確率が非常に高いシリーズでもありました。

上記の凸型機関車も一緒に買った3両中1両が不動だったので1両を動力ドナー用に追加購入したものです(尤も1両1200円でしたから悲壮感もそうなかったですが)

この種のモデル、それもマイクロのCタイプが出ていた頃は、作中で風奈が語っている様に「小さく可愛らしい車両がちょこまかと走る小動物的な魅力」がありました。

が、それは同時に大型車(あるいは標準車)の様なスローな走行が困難だったという事でもあり、小レイアウトでもある程度勢いをつけないとポイントやクロッシングの無通電区間で立ち往生したり、急カーブの抵抗に負けてしまったりしやすく、結果として「小動物みたいな走りにならざるを得なかった」面もあります。

このジャンルは後にトミーテックのノス鉄が追随したり、津川洋行やワールド工芸がスケール機でこれより小さい機関車を製品化したりして以前には考えられない活況を呈しています。

とどめにKATOのちびロコシリーズが動力をリニューアルしてこの種の小型機の泣き所だった走行性を劇的に改善させるに及び、新たな楽しみとしてこれにオリジナルの車体を載せたり他社の動力とコンバートする様な楽しみ方も出てきています(ノス鉄の動力もマイクロに比べると走行性はかなり良いですし)

まあ、わたし的には、トラブルが多いとはいえマイクロのこのシリーズは他社の小型機シリーズにない独特の地位と魅力を感じているのも確かで、そうでなかったら不動モデルの多さを承知で買ったりすることもなかったでしょう(苦笑)