先日、セスナ172のNスケールモデルがリリースされた話を書きましたが、先日新装オープンした模型屋さんに出かけた折にまたNスケールの飛行機関連を入手してきました。

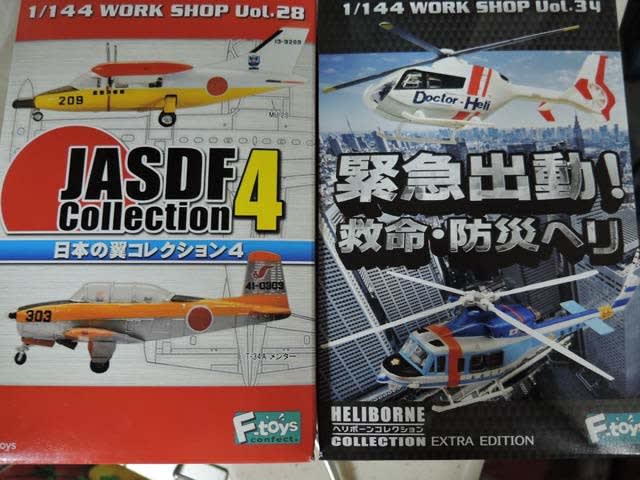

いずれもエフトイズの「日本の翼コレクション4」「緊急出動!救命・防災ヘリ」

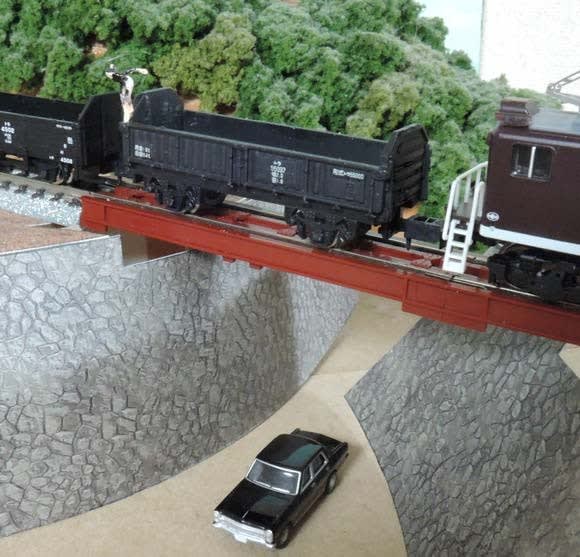

どちらも平時でも見かける機体なのでまあまあレイアウト向けと言えます。

前者は三菱MU-2、テキサン、メンターの練習・連絡機トリオ(MU-2は捜索救難仕様ですが)

限りなく軽飛行機に近いサイズと親しみやすいフォルムは飛行場においても良し、博物館や駅前広場の飾り物にも使えます。

後者はヘリボーンコレクションの一環なのですが、ドクターヘリなんかは今でもかなりの頻度で見かけるようになりました。

どうかすると患者さんらしき人を吊下しているところを見かけたりする事すらあります。

今回入手できたのはメンターとHU-1の警視庁仕様。まだ未組立ですが製作が楽しみです。

(と、こうして積みプラが増える)

ここに来てレイアウトの空も徐々ににぎやかになってきました。

このショップ、地元にしては品ぞろえが豊富なのは有難いですがなぜか鉄道模型だけなかったのが惜しいというか不思議と言うか。

それが去年の暮れの話です。

その後、暮れの帰省の折に出かけたショップのひとつで「日本の翼4」を見つけました。

前回買った折はメンターがひとつしか取れなかったのですが私の本命は実は三菱MU-2の方でした。

が、現住地のときは最後の一個だけしか引けなかったので、少々残念感があった事もあって故郷でのリベンジマッチと相成った次第です。

今回はMU-2を引くまで買うつもりだったので最悪6、7回くらい引けば当たる事になります。

結果、4回目でどうにかMUー2を引きましたが「買ったそばから開封しては再びレジに向かう繰り返し」を3回くらいやりました。まったくいい歳したおっさんが何やってんだか。

ちなみに他の三つはメンターひとつにテキサンふたつ。よくみると「旧日本軍仕様のカラーリングのテキサン」が混じっています江田島での展示品の仕様らしいですがこれがシークレットだったと言う事なのでしょう。

どのみちレイアウトの展示品用途しか考えていなかったのでこれはこれでよかったかと。

余談ですが昔のGMのカタログで「レイアウトに空港を作ろう」とか言う記事が載っていた事があったのですがそこの記述に「ゼロ戦を塗り替えてテキサンに見せる(素人は騙せる)」と言うのがあったのを思い出しました。

あの当時ゼロ戦やF4EJの戦闘機系の144分の1は割合容易に手に入ったのですが練習機や民間機のモデルはなかなかリリースされなかったものです。現に私もレイアウトの空港用にと「メッサーシュミットのMe262」を買った思い出が(爆笑)

テキサンの実機は大昔現住地の駅前近くの公園に展示されていた事はあります。

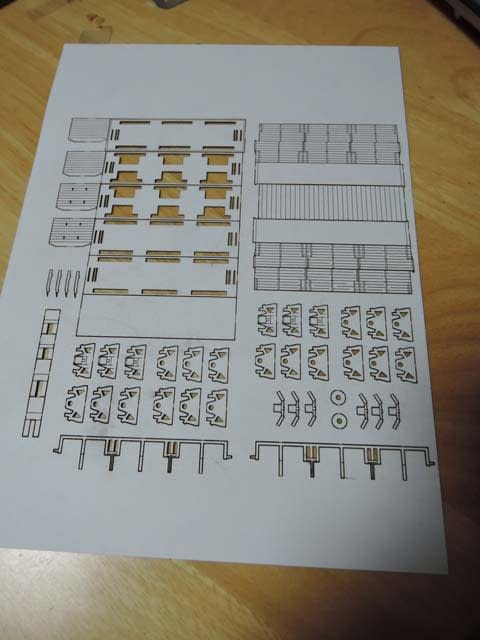

帰宅後、早速テキサンとメンターを一機ずつ試作してみました。

組み立て自体は以前紹介のセスナより簡単な位でしたが、デカールを貼るのがややこまかかったかなと言った所でしょうか。

MU-2も暇を見て作ろうかと思います。

いずれもエフトイズの「日本の翼コレクション4」「緊急出動!救命・防災ヘリ」

どちらも平時でも見かける機体なのでまあまあレイアウト向けと言えます。

前者は三菱MU-2、テキサン、メンターの練習・連絡機トリオ(MU-2は捜索救難仕様ですが)

限りなく軽飛行機に近いサイズと親しみやすいフォルムは飛行場においても良し、博物館や駅前広場の飾り物にも使えます。

後者はヘリボーンコレクションの一環なのですが、ドクターヘリなんかは今でもかなりの頻度で見かけるようになりました。

どうかすると患者さんらしき人を吊下しているところを見かけたりする事すらあります。

今回入手できたのはメンターとHU-1の警視庁仕様。まだ未組立ですが製作が楽しみです。

(と、こうして積みプラが増える)

ここに来てレイアウトの空も徐々ににぎやかになってきました。

このショップ、地元にしては品ぞろえが豊富なのは有難いですがなぜか鉄道模型だけなかったのが惜しいというか不思議と言うか。

それが去年の暮れの話です。

その後、暮れの帰省の折に出かけたショップのひとつで「日本の翼4」を見つけました。

前回買った折はメンターがひとつしか取れなかったのですが私の本命は実は三菱MU-2の方でした。

が、現住地のときは最後の一個だけしか引けなかったので、少々残念感があった事もあって故郷でのリベンジマッチと相成った次第です。

今回はMU-2を引くまで買うつもりだったので最悪6、7回くらい引けば当たる事になります。

結果、4回目でどうにかMUー2を引きましたが「買ったそばから開封しては再びレジに向かう繰り返し」を3回くらいやりました。まったくいい歳したおっさんが何やってんだか。

ちなみに他の三つはメンターひとつにテキサンふたつ。よくみると「旧日本軍仕様のカラーリングのテキサン」が混じっています江田島での展示品の仕様らしいですがこれがシークレットだったと言う事なのでしょう。

どのみちレイアウトの展示品用途しか考えていなかったのでこれはこれでよかったかと。

余談ですが昔のGMのカタログで「レイアウトに空港を作ろう」とか言う記事が載っていた事があったのですがそこの記述に「ゼロ戦を塗り替えてテキサンに見せる(素人は騙せる)」と言うのがあったのを思い出しました。

あの当時ゼロ戦やF4EJの戦闘機系の144分の1は割合容易に手に入ったのですが練習機や民間機のモデルはなかなかリリースされなかったものです。現に私もレイアウトの空港用にと「メッサーシュミットのMe262」を買った思い出が(爆笑)

テキサンの実機は大昔現住地の駅前近くの公園に展示されていた事はあります。

帰宅後、早速テキサンとメンターを一機ずつ試作してみました。

組み立て自体は以前紹介のセスナより簡単な位でしたが、デカールを貼るのがややこまかかったかなと言った所でしょうか。

MU-2も暇を見て作ろうかと思います。