今回は無闇に長い文になりましたがご勘弁を。

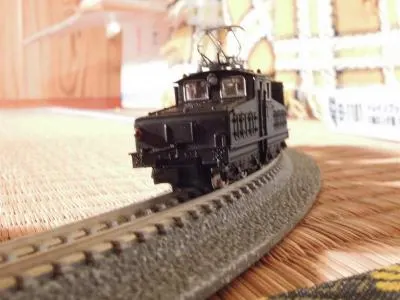

原鉄道模型博物館のレイアウト、通称「テツモいちばん鉄道」ですが前にも書いた様に初めて実物を見て圧倒されました。

以下の記事は3月に初めてここを見た折に下書きしていたものですが、どうしても写真でもないと説明が出来ない所があってこれまで塩漬けしてきた経緯があります。

11月から館内の写真撮影が可能になったとの事でようやくここに書ける事になりました。

それにしてもこのレイアウト、何度行っても学ぶべきポイントがなかなかに多く勉強になります。

まずトラックプラン。

このレイアウトは最大で5列車の同時運転に対応していますが往復運転の路面電車線を除いて全て単純なエンドレスで構成されています。

更にそれぞれのエンドレスには勾配があまり設定されずむしろ異なるエンドレスの路盤の高さを変える事で風景の変化を与えている所に巧みさを感じました。

これなら線路配置は単純でも常に変化のある走行風景が演出できます。

更にギャラリーからよく見えるところでは意識的に直線線路を使わず微妙なカーブを与えており、列車が魅力的に見えるような配慮もされています。

右側のコーナーにはエンドレスのカーブの部分に駅が組み込まれていますが、カーブしたホームが実に魅力的でした。ここに列車が停まらないのが勿体無い位です。

また、常に一定の数の列車を絶えず運転する必要のある展示用レイアウトの場合、運転そのもののストレスを最小限にする事も重要な要素と思います。

その為には運転や操作の煩雑さを招く勾配やポイントは最小限にするのは大原則と思いますが、この点においても学ぶべき点が多かったです。

このレイアウトは上から見た場合線路の間にメンテナンス用通路が張り巡らされているのが見えます。

これも展示用レイアウトの場合やむをえないところなのですが列車の高さまで視点を下げると通路の存在が消え、通路を挟んだ奥のほうのシーナリィとの間に適度な距離感が演出されるのも見事な点でした。

これは昨年見に行った特撮博物館の強遠近法のミニチュア配置に似ており、実際山肌の一部の表現に遠近感を強調しようとした形跡が見られます。

が、エンドレス主体のレイアウトの場合奥の線路を同じ列車が通るのが避けられない構造なので物理的な奥行を大きく取ることでも遠近感を出そうとしている様で、そういった意味でも通路の存在を上手く利用している印象でした。

更に部屋の隅にはお立ち台と言いますか展望台と言いますか、レイアウト全体を俯瞰できる雛壇上の観覧スペースが確保されています。

鉄道博物館のレイアウトなどはベースに対して真正面に観客席のある配置ですがこちらはレイアウト全体を斜め前から(つまりもっとも奥行き感が発揮できる)眺められる様にセッティングされています。

これはスペースや配置上の関係からそうなったのかもしれないもののかなり魅力的な俯瞰が眺められる点ではメリットを感じました。

これらのノウハウは16番やNのレイアウトにも応用できるところもあれば一番ゲージゆえに実現可能なところもあります。

が、いずれにしてもレイアウトを夢見ていたり、あるいは実際に作っている人にとって大いに刺激になるところが多いと思います。

さて、ここからはこのレイアウトを体感していて思った事から。

このレイアウトのスケール感と迫力は1番ゲージのサイズとスケールあって実現可能なところもある事は前述しましたが、その感動の何割かは「実際にレイアウトを見て、体感している」所にも依拠していると思います。

確かにこれまでのレイアウトのレベルを超える細密さと気配りも大いに感じるのですが、それだけでこのレイアウトの魅力が全て語れるとは思えない。

例えば、実物同様に鉄を用いたというレールを列車が走行する時のジョイント音や鉄橋の通過音などは重量感たっぷりで非常に良い雰囲気でしたが、こういうのは写真やテレビのスピーカーレベルの動画音声ではなかなか理解できない所です。

更に博物館だけに空調や時間によって変化する照明効果などはとても柔らかく感じられ、リラックスした気分で列車を眺められるのも高得点です。

これら等はいずれもそこいらのレンタルレイアウトやメーカーのデモ用レイアウトなどで見られるような独特の雰囲気(笑)とは一線を画しています。

これらから改めて思うのですが「レイアウトの愉しみ」というのは視覚だけではなく文字通り「五感を駆使して初めて100%楽しめる」事にあるのではないでしょうか。

もちろんこれには更に「ユーザー自身が製作する楽しみ」というのが加わる訳ですからある意味趣味としては最強と言えそうです(笑)

こればかりは規模の大小を問わず「実際やってみないとわからない」部分であるといえます。

そう思うと視覚的な部分だけに頼った(それも写真等の一部を切り取った)レイアウトの評価というのはそろそろ限界に近付きつつある気もします。

レイアウトそのものが一種の「エンターテイメント」と捉えられるならば、それらの評価軸に「体感される快感」の要素が入ってきても面白くなるのではないでしょうか。

レイアウトの本質が「エンターテイメントの一種、私設のテーマパーク」という部分にもあるならば写真だけでなくライブとしての全体の評価が加わらないとレイアウトの妥当な意味でのコンテストと言うのは難しい気がします。

その悪しき影響と私が個人的に感じるのが「レイアウトの盆栽化」「近づいてみないとわからない様な細密さだけが評価される傾向」です.

今回の「いちばんテツモパーク」はパンフレットも出ていてオフィシャルショップで買う事が出来ますが、正直あれを一度体感してしまうと写真だけでは物足りない感じがしました。

個人的な印象で言うならレイアウトの魅力は写真で半分以下、動画で半分ちょっと、ライブで体感し(あるいは自分で作ってみて)初めて100%体感できるものの様な気がします。

少なくとも視覚的な部分だけを肥大化させた評価軸では最悪の場合「見た目に細密なだけのハリボテばかりがもてはやされる」様な事になってしまいますし、現に一部ではそうなりかかっている気もします。

もし、それが可能であるならばですがレイアウトのコンテストを可能な限り実地審査で行うシステムでもあればこれまでとは違った評価軸によるレイアウトの評価が出てくると思えるし、それはまたこれまでとは別の意味で楽しい物になる様な気もします。

・・・とは書いたものの、惜しい事にはこれらのコンテストは殆どが印刷媒体を主体とする専門誌が主催であり、発表形式も誌上の物とならざるを得ない以上視覚のみに訴えた結果しか発表できないのはやむを得ないでしょう。

ですが幸いにも最近はJAMやグランシップのフェスタに刺激されてか地方のレベルでも「個々のモジュールやレイアウトを実地に持ち寄って展示する」イベントが増えています。

これらはレイアウトの質的な底上げのみならず、一般のユーザーが実地にレイアウトを見て回る機会が増える事でこれまでにない視点からレイアウトを評価するきっかけ位にはなるのではないでしょうか。

実は上記の考察も昨年初めてJAMというものを観覧し、それ以後もいくつかそれっぽいイベントを覗く事ができるようになった経験も影響しています。

あるいは「特撮博物館」のスケール感あふれるミニチュアセットをライブで体験できた事も影響しているかもしれません。

これらがなければやはり私も見た目の細密さ、写真技術のセンスだけに気を取られっぱなしでレイアウトを見ていたままだったでしょう。

ですがこの「五感を駆使したライブ感覚」の部分はこれからの鉄道模型の行き方自体を占う上で面白い要素ではないかと思います。

尤も、同じ鉄道模型でも「ライブスチーム」は既にそれに近いレベルにあるとは思うのですが。

光山鉄道管理局

HPです。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。