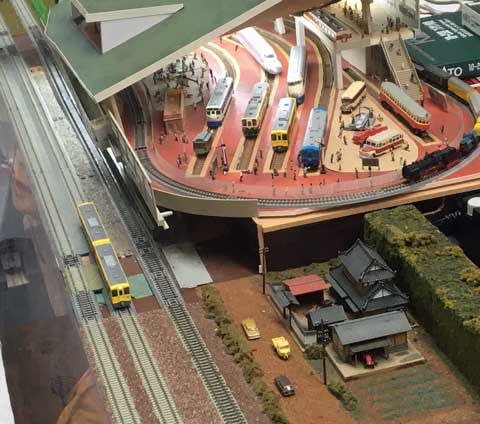

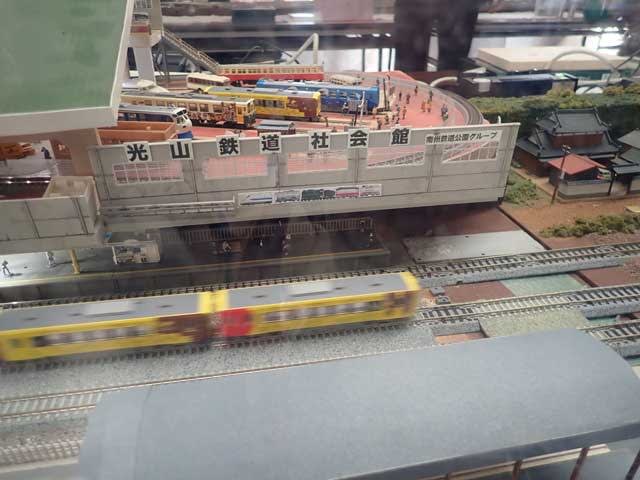

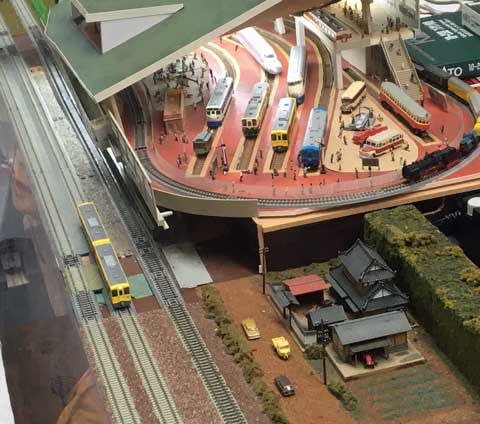

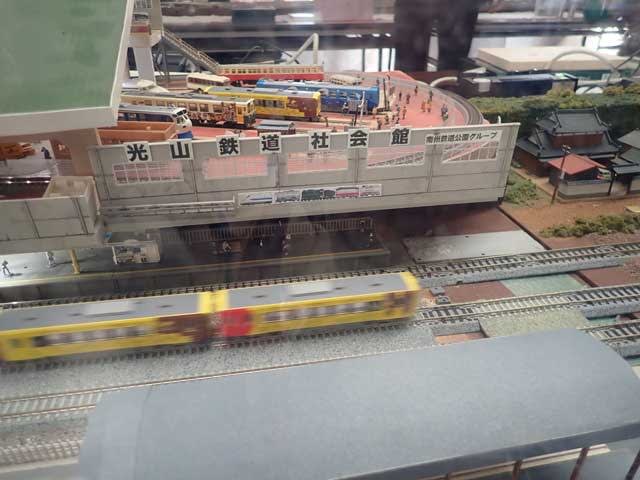

先日行われた交通フェスタの運転会の参加車両から。

毎度の運転会でスターを演じる編成たち。今回も子供たちとそのお母さんお父さんの人気をかっさらいました(笑)

この手のお遊び編成やラッピング車はイベントにジョイントした運転会では大いに華を添えます。

「ポケモンWith Youトレイン」はクラブでは私のほかに少なくとも二人のメンバーが入線させている人気車両。

私が持ち込んだ編成は「鉄博風モジュールの展示車両」として飾り物になりましたが、それとは別にメンバーが持ち込んだ奴が本線上を快走しました。なので「実車がひとつしかない編成のツーショット」と言うある意味シュールな、モケイならではの光景が現出する事になりますw

もちろんお遊びとは違う他の編成もとっかえひっかえ走り回ったのは言うまでもありません。

さて、今回の運転会では同時期にリリースされたKATOのモデルがふたつ、運転会デビューを果たしています。

一つは私が入線させた701系1000番台仙台色

かねて紹介している通り私自身はマイクロや鉄コレでこれまで何編成かの701系を入線させていますし、その中のいくつかは何度か運転会で走行させてもいます。

KATOの701系はモデルとしては最後発なのですがプロトタイプが同じなだけに「走らせてみた所でそう大した事はないだろう」と高をくくっていたのは確かです。ところがこれが間違いでした。

先行他社のモデルとは明らかに異なるボディの色つやの表現、ヘッドライト周りの灯りの自然さ、加えて実質動力台車が1台車2軸しかないのに驚くほどスムーズな走り!同じ701系なのに一種独特の気品と言うかオーラが感じられる走りだったのが意外です。

まさか701系のモケイでこんなに感心出来るとは正直思いませんでした。

そして運転会の大トリを飾ったのはメンバーが持ち込んだ同じくKATOの瑞風、室内灯組み込みのフル編成です。

これがまた舌を巻く造形、および光り物とメタリックグリーンのボディのバランス感あふれる配色の産み出す上質感に驚かされました。

これが走行する運転会のフィナーレは正にゴージャスの一語。

見ているこちらも目の保養をさせて頂きました(笑)

実はこれと並行して私もTOMIXの四季島を並走させたかったのですがイベントのラスト近くで準備に手間が掛かる(何しろ通電カプラーの連結は時間がかかるのです汗)ために実現できませんでした。次のイベントでは是非やってみたい組み合わせであります。

さて、今回の運転会ではもう一つ用意した見せ場がありましたがそれについては次回にでも。

毎度の運転会でスターを演じる編成たち。今回も子供たちとそのお母さんお父さんの人気をかっさらいました(笑)

この手のお遊び編成やラッピング車はイベントにジョイントした運転会では大いに華を添えます。

「ポケモンWith Youトレイン」はクラブでは私のほかに少なくとも二人のメンバーが入線させている人気車両。

私が持ち込んだ編成は「鉄博風モジュールの展示車両」として飾り物になりましたが、それとは別にメンバーが持ち込んだ奴が本線上を快走しました。なので「実車がひとつしかない編成のツーショット」と言うある意味シュールな、モケイならではの光景が現出する事になりますw

もちろんお遊びとは違う他の編成もとっかえひっかえ走り回ったのは言うまでもありません。

さて、今回の運転会では同時期にリリースされたKATOのモデルがふたつ、運転会デビューを果たしています。

一つは私が入線させた701系1000番台仙台色

かねて紹介している通り私自身はマイクロや鉄コレでこれまで何編成かの701系を入線させていますし、その中のいくつかは何度か運転会で走行させてもいます。

KATOの701系はモデルとしては最後発なのですがプロトタイプが同じなだけに「走らせてみた所でそう大した事はないだろう」と高をくくっていたのは確かです。ところがこれが間違いでした。

先行他社のモデルとは明らかに異なるボディの色つやの表現、ヘッドライト周りの灯りの自然さ、加えて実質動力台車が1台車2軸しかないのに驚くほどスムーズな走り!同じ701系なのに一種独特の気品と言うかオーラが感じられる走りだったのが意外です。

まさか701系のモケイでこんなに感心出来るとは正直思いませんでした。

そして運転会の大トリを飾ったのはメンバーが持ち込んだ同じくKATOの瑞風、室内灯組み込みのフル編成です。

これがまた舌を巻く造形、および光り物とメタリックグリーンのボディのバランス感あふれる配色の産み出す上質感に驚かされました。

これが走行する運転会のフィナーレは正にゴージャスの一語。

見ているこちらも目の保養をさせて頂きました(笑)

実はこれと並行して私もTOMIXの四季島を並走させたかったのですがイベントのラスト近くで準備に手間が掛かる(何しろ通電カプラーの連結は時間がかかるのです汗)ために実現できませんでした。次のイベントでは是非やってみたい組み合わせであります。

さて、今回の運転会ではもう一つ用意した見せ場がありましたがそれについては次回にでも。