先日来散発的に紹介している、GMの映画館キットの製作から。

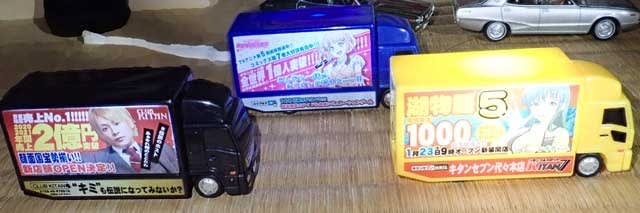

前回も書きましたが、このキットでわたしがネックの一つに挙げていたのが「看板がいまひとつ」な事です。

ポップなカラーリングやかっちりしすぎたレタリングなど、見るからにパソコンのラベルソフトで作ったような看板類にはどうしても違和感を感じてしまいます。

(看板以外のステッカーが非常に使い勝手が良いだけにそこだけが目立ってしまったので猶更かもしれません9

こういうクラシカルな造りの映画館に似合う看板と言えば何といっても「手描き看板」に尽きます。

1970~90年代にかけて映画館の看板と言うと写真を手描きでトレースした様な巨大なイラスト看板が主流でした。

勿論タイトル文字も手書きで、同じ字体でも印刷とは微妙に異なるアナログ感がありました。

当時、わたしの故郷にあった「映画館通り」はまさにこれらのイラスト大看板の展覧会の様相を呈していて端から端まで歩いているとあらゆるジャンルの物が見られたものです(流石に日活ロマンポルノのはありませんでしたが爆)

これらはポスターとは比べ物にならないインパクトと鮮やかさは風景の構成要素としても非常に大きなものがあったと思います。

(もちろん当時は映画館以外でもこの種の手書きイラスト看板はあちこちで見掛けたものです)

なのでせめて店先の大看板くらいはイラストのオリジナル看板を入れたいと思っていました。

ですが最近はシネコンの普及やショッピングモール内蔵型の映画館が増え、この種の大看板は一気に廃れてしまっています。

なので、モデルとなるそういう看板を探すのがまず一苦労になってしまいます。

ここ半月位製作が中断していたのは看板探しに手間が掛かっていたからですが、それでも先日になってようやく何枚かサンプルを入手できました。

これをパーツの看板に合わせたサイズに縮小、印刷したうえで貼り付けます。

併せてキット付属の時刻表やポスター、各種標記も貼り付けてゆくど廃屋同然に見えた建物が一気に映画館らしくなったのには改めて感動です。

(なお看板そのものに関しては著作権などの問題もありそうなので写真では伏せさせていただきました)

これでも映画全盛期にはもっともっと派手で手間の掛かっ看板も多かったのですが、流石にそういうのは見つけられませんでした。

いずれ別な方法が見付かったら挑戦してみるつもりです。

建物の後半部はバス営業所と全く同じなので工作もそれに準じます。

ただ、今回は建物の奥行きをどれくらいに設定するか決めかねているので「木工ボンドで仮組み」しています。

前回も書きましたが、このキットでわたしがネックの一つに挙げていたのが「看板がいまひとつ」な事です。

ポップなカラーリングやかっちりしすぎたレタリングなど、見るからにパソコンのラベルソフトで作ったような看板類にはどうしても違和感を感じてしまいます。

(看板以外のステッカーが非常に使い勝手が良いだけにそこだけが目立ってしまったので猶更かもしれません9

こういうクラシカルな造りの映画館に似合う看板と言えば何といっても「手描き看板」に尽きます。

1970~90年代にかけて映画館の看板と言うと写真を手描きでトレースした様な巨大なイラスト看板が主流でした。

勿論タイトル文字も手書きで、同じ字体でも印刷とは微妙に異なるアナログ感がありました。

当時、わたしの故郷にあった「映画館通り」はまさにこれらのイラスト大看板の展覧会の様相を呈していて端から端まで歩いているとあらゆるジャンルの物が見られたものです(流石に日活ロマンポルノのはありませんでしたが爆)

これらはポスターとは比べ物にならないインパクトと鮮やかさは風景の構成要素としても非常に大きなものがあったと思います。

(もちろん当時は映画館以外でもこの種の手書きイラスト看板はあちこちで見掛けたものです)

なのでせめて店先の大看板くらいはイラストのオリジナル看板を入れたいと思っていました。

ですが最近はシネコンの普及やショッピングモール内蔵型の映画館が増え、この種の大看板は一気に廃れてしまっています。

なので、モデルとなるそういう看板を探すのがまず一苦労になってしまいます。

ここ半月位製作が中断していたのは看板探しに手間が掛かっていたからですが、それでも先日になってようやく何枚かサンプルを入手できました。

これをパーツの看板に合わせたサイズに縮小、印刷したうえで貼り付けます。

併せてキット付属の時刻表やポスター、各種標記も貼り付けてゆくど廃屋同然に見えた建物が一気に映画館らしくなったのには改めて感動です。

(なお看板そのものに関しては著作権などの問題もありそうなので写真では伏せさせていただきました)

これでも映画全盛期にはもっともっと派手で手間の掛かっ看板も多かったのですが、流石にそういうのは見つけられませんでした。

いずれ別な方法が見付かったら挑戦してみるつもりです。

建物の後半部はバス営業所と全く同じなので工作もそれに準じます。

ただ、今回は建物の奥行きをどれくらいに設定するか決めかねているので「木工ボンドで仮組み」しています。