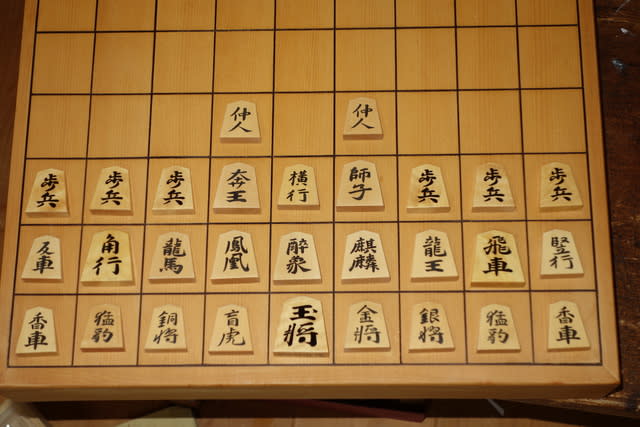

「ネオ中将棋」の駒初期配置を考えています。

映像は、その一案。

駒は、手元にあるレギュラーサイズの駒(盛り上げ駒)と、中将棋駒(彫り埋め駒)との混合です。

普通のレギュラーサイズ将棋駒は「玉将(王将)」と「歩兵・飛車・角行」の4種類。

対して中将棋駒は「仲人・奔王・横行・獅子(師子)・反車・龍馬・鳳凰・酔象・麒麟・龍王・竪行・香車・猛豹・銅将・盲虎・金将・銀将」の17種類。この内、「仲人・香車・猛豹」は左右2枚で、総数20枚としました。

今日は、大将棋駒を作りながら、中将棋のことを考えています。

中将棋の実戦は10局ぐらいの経験ですが、面白い将棋だと思います。

ですが、欠点もあります。

最大の欠点は、時間がかかりすぎること。特に駒を取り合うまでに手数がかかるし、とにかく駒が多いので、普通にやっていても3時間とか、それ以上かかります。

もう一つの欠点は、プレイする人が少ないこと。

ですから、10局程度にとどまっているわけです。

ネットでは、以前、外国人の愛好者を含めた対局がありました。最近は見ていないので、あるのかどうかも分かりませんが、とにかく、それを見ているだけで、中将棋のだいご味が味わえました。

ところで、大将棋駒を作りながら、中将棋の何を考えているのかですが、中将棋をもっと馴染みある身近な将棋にするにはどうしたらよいかということ。

そこで考えました。

「中将棋」を普及するには、手軽に「中将棋」を覚えための「新しい中将棋」を作ることではないかと思う。それを仮に「ネオ中将棋」と呼ぶこととします。

「ネオ中将棋」では、中将棋の導入過程として、特有の駒の行き方を覚えながら、中将棋の面白さを体験することですが、そうして「ネオ中将棋」が世間に拡がれば、それはそれで宜しいことではあります。

先ず用具ですが、

①、盤は12✕12枡の中将棋盤は使わず、普通の9x9枡の「将棋盤」を使う。

②、駒は普通の将棋で使っている「玉将」や「歩兵」などはそのまま使い、

中将棋にしかない駒を補充して使う。

③、駒の配置は9✕9枡の盤に合うように工夫して、縮小したモノにする。

以上で、全体の駒数を60枚程度にコンパクトにし、対局時間を抑える効果が期待できます。

具体的な駒の配置とかは、もう少し考えて、提示します。

なお、以上は、中将棋名人とか中将棋練達者の、ご意見を伺おうと思っています。