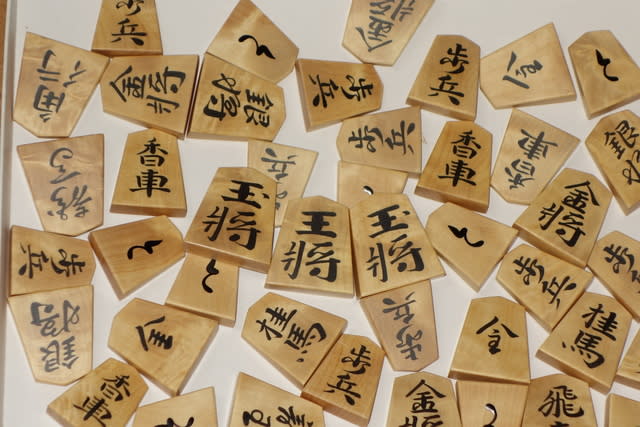

本日の映像は只今作成中の「古水無瀬」。

「大将棋駒」制作と並行して、こちらは彫り埋めが終わった段階。

明日からは、盛り上げに移ります。

10月29日(金)、晴れ。

先のブログで、駒の文字は標識であるから「分かりやすく見やすい文字でなければならない」と述べました。

事実、駒の文字は楷書または楷書に準じたものが多く、そうした文字が好まれるのは、見慣れた文字で分かりやすいからである。

ところで15年か20年くらい前、NHKテレビ将棋で、高段者が駒台で裏返しになっていた「銀将」を裏返したまま盤上に打ち付けて、即、反則負けになった場面を見たことがある。原因は、銀将の裏の「金」を「金将」と誤認したためのトラブルである。

テレビ将棋で一文字の駒を使うようになったのは、画面で駒を見やすくするための大山名人の発案なのだが、金将の「金」は、銀将裏と紛らわしく、ウッカリその落とし穴に落ち込んでしまった稀な実例ではあるが、一文字駒に内在する欠陥だとも言える。

その点、表が二文字の駒は、一見して表裏の区別は明瞭であり、そのようなウッカリは起こらない。(だがしかし、二文字の駒でも天童伝統花文字の駒は、「角行」と「銀将」が酷似しているので注意が必要)

ところで、ご承知の通り歩兵裏の「と金」をはじめ、香車・桂馬・銀将裏は形が違えども、同じ「金」の文字ではある。

それらは、同じ「金」であっても、なぜの形を変えて書かれているのであろうか。それには確たる理由があって、そのことにも触れておきたい。

賢明な読者諸氏は、もうお分かりでしょうが、これは「取り駒を再使用できるルール」を円滑に運用するための工夫であり、プレイ中、盤上に置かれた成駒の文字を見ただけで、表の本来の駒が分かるようにしてあるのだが、私が言いたいのは、いにしえの出土駒との関係性。つまり、「歩兵・香車・桂馬・銀将」の裏文字がどのようになっているかに注目したい。

将棋の歴史研究では「取り駒再使用ルール」の成立時期が、しばしば話題になるのだが、上記4種類の出土駒の裏文字の形の違いでその時期が特定できる。

そのことにも留意しなくてはならない。

今日は、ここまで。