熱海、小田原の旅 3度目の挑戦-2

2025-2-21

場所は変わって、小田原早川漁港。3度目の挑戦。今度はちゃんとお昼に来ました(夜は閉まるところが多いのです)。

半生アジフライで有名な創業430年さじるし食堂に挑戦。予約システムにインプット、2時間待ち。この間にひもの屋でさばき失敗のわけあり干物とか手作りイカの塩辛とか、イシダイの干物とかいっぱい買い込んで、冷凍宅急便で家まで送った。これで一か月分の朝食用干物をゲット。

さじるし食堂

熱海・小田原のイカメンチはどこでも美味しい。

イシダイのカブト煮 これが旨かった。 この前にウツボのから揚げを食べたけれど、これは失敗。あちこちでウツボのから揚げは食べているはずなのですが、今回はヌメヌメ感がかなり気になる。

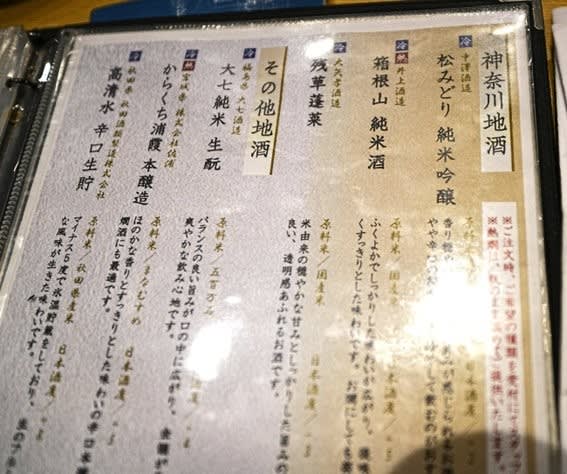

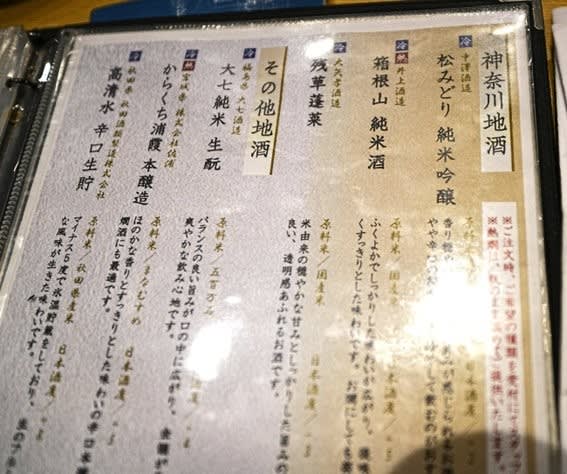

お酒は残草蓬莱(ざるそうほうらい)特別純米(大矢孝酒造(おおやたかししゅぞう)は、神奈川県愛甲郡愛川町に蔵を構える老舗酒蔵)、お寿司はイシダイとイサキ(?)の炙りだったけどわすれました。家内は炙りタチウオとキンメダイともう一つ(わすれた)。

スマホ

実は半生アジフライは我々の寸前で売り切れとなり食べられなかった。でも、ここは海の物を知り尽くしたさすがの食堂。半生アジフライだけをお目当てで訪ねる所じゃない。だんぜん推薦です。

また場所は変わって、またまた小田原駅前、ミナカ小田原、金次郎広場。

パン焼所ブンブンPlusの小田ちょうちんアンパンを食す。ものすごいあんこの量で、うまいうまい。 せっぷくちょうちんアンパンというのもあるらしい。

ここは、外人さんが少なくないが、中国系集団をあまり見かけないところがいい。小田原の外人さんはなにか旅慣れた雰囲気を感じる。

今日はなにかとっても風が強くて寒いし、丸天の揚げ物の影響がまだ続いていてお腹いっぱいなので、早々に引き上げることにした。またまた品川のエキュートで当方は海物サンドイッチ、家内はハンバーグを買って夕食とする。

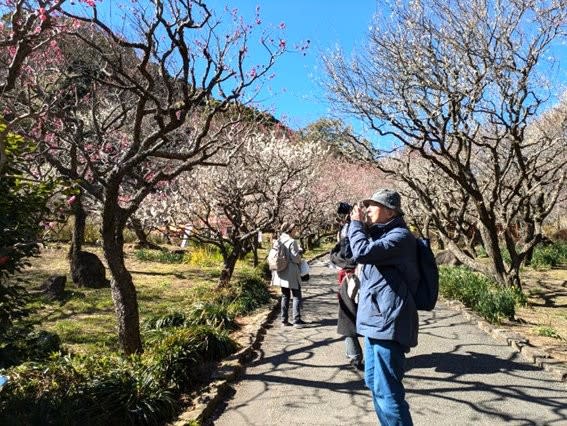

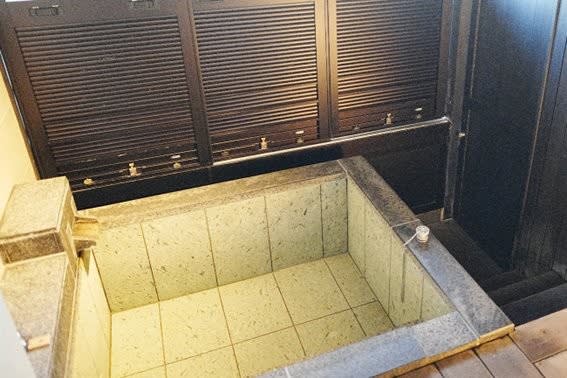

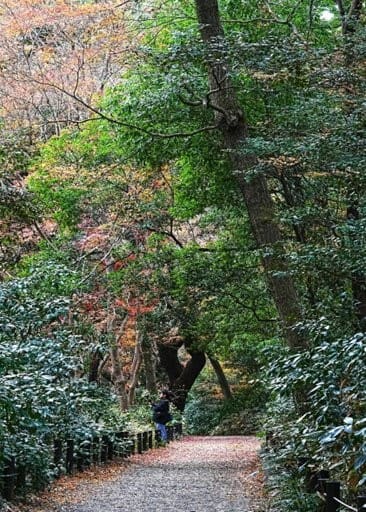

2日とも天気が良かったし、ウメも桜も満開、食事も旨かった、宿はすばらしい上に格安。いうことない旅であった。 おしまい。

2025-2-21

場所は変わって、小田原早川漁港。3度目の挑戦。今度はちゃんとお昼に来ました(夜は閉まるところが多いのです)。

半生アジフライで有名な創業430年さじるし食堂に挑戦。予約システムにインプット、2時間待ち。この間にひもの屋でさばき失敗のわけあり干物とか手作りイカの塩辛とか、イシダイの干物とかいっぱい買い込んで、冷凍宅急便で家まで送った。これで一か月分の朝食用干物をゲット。

さじるし食堂

熱海・小田原のイカメンチはどこでも美味しい。

イシダイのカブト煮 これが旨かった。 この前にウツボのから揚げを食べたけれど、これは失敗。あちこちでウツボのから揚げは食べているはずなのですが、今回はヌメヌメ感がかなり気になる。

お酒は残草蓬莱(ざるそうほうらい)特別純米(大矢孝酒造(おおやたかししゅぞう)は、神奈川県愛甲郡愛川町に蔵を構える老舗酒蔵)、お寿司はイシダイとイサキ(?)の炙りだったけどわすれました。家内は炙りタチウオとキンメダイともう一つ(わすれた)。

スマホ

実は半生アジフライは我々の寸前で売り切れとなり食べられなかった。でも、ここは海の物を知り尽くしたさすがの食堂。半生アジフライだけをお目当てで訪ねる所じゃない。だんぜん推薦です。

また場所は変わって、またまた小田原駅前、ミナカ小田原、金次郎広場。

パン焼所ブンブンPlusの小田ちょうちんアンパンを食す。ものすごいあんこの量で、うまいうまい。 せっぷくちょうちんアンパンというのもあるらしい。

ここは、外人さんが少なくないが、中国系集団をあまり見かけないところがいい。小田原の外人さんはなにか旅慣れた雰囲気を感じる。

今日はなにかとっても風が強くて寒いし、丸天の揚げ物の影響がまだ続いていてお腹いっぱいなので、早々に引き上げることにした。またまた品川のエキュートで当方は海物サンドイッチ、家内はハンバーグを買って夕食とする。

2日とも天気が良かったし、ウメも桜も満開、食事も旨かった、宿はすばらしい上に格安。いうことない旅であった。 おしまい。