桜2019 Fujifilm GFX50S で桜を撮る その1

2019-3-27

東京の桜は新宿御苑と千鳥ヶ淵に決めてます。毎年同じように桜を見られることに感謝しながら、訪れます。そう遠くなく見られなく日が来るんだなと思いながら、この世に名残惜しいと思わせてくれる桜です。

今日は新宿御苑。 お酒持ち込みのチェックをするので、昨年は入口に何時間待ちの長蛇の列ができました。土日は×、今度の土日は天気が悪いからさらに×、今日はソメイヨシノに少し早いだろうが、その他の桜の品種が多いので、全体としては楽しめるに違いない。ということで新宿御苑に行きました。人出も適当で天気が良く予想は皆当たりました。

毎年桜を撮りながら、撮り方はちっとも進歩しない。撮影から言うと桜はお手上げです。

機材が変わっても大した効果はないだろうと思っていましたが、Fujifilm GFX50Sによる撮影は以下の2点で、感心しました。

1、撮影する時は、何かしらの意図をもって撮ります。Fujifilm GFX50Sの絵からは、必ずその意図が読み取れます。こんなはずではなかったのにということは殆どありません。結果としての出来具合が今一つなのは、その意図が大したことないとか対象が大したことないとかいうことで、多分に撮る人の責任です。Fujifilm GFX50Sは確実に撮り手の意図を表現することに感心しています。

2、トリミング拡大が楽しい。今回載せた絵は殆どトリミング拡大していませんが、意図を強調するために時々トリミング拡大すると、素直にその意図が強調されることに驚きます。撮った一つの絵の中に、実は色々な絵が存在しているのです。以前にもいいましたが、高画素数だから拡大してもくずれ無いというだけでなく、絵全体の中のどの部分にも生々しい実態が包含されているのです。撮影現場で色々撮り方を変えて撮りなおすように、もう一度現場立っているように、一枚の絵から違う絵を作ることが出来るのです。

混雑するとき新宿御苑に行く方は、新宿門から入らずに、大木土門あるいは千駄ヶ谷門から入ることをお勧めします。千駄ヶ谷門から近い場所が、圧倒的に人出と風景がバランスよく楽しめます。新宿門の周辺だけをうろうろする方はただがっかりするだけでしょう。

当方は大木土門から入り、玉藻池、風景式庭園(メイン広場)を横切って、千駄ヶ谷門の方角へ、桜園地に向かい、こども広場を通って中の池、下の池の周囲、このあたりをグルグル回りながら撮影しました。

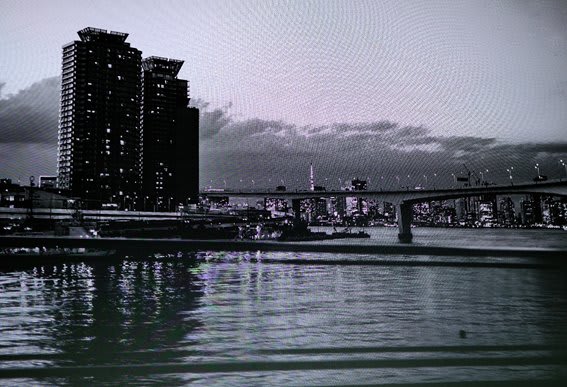

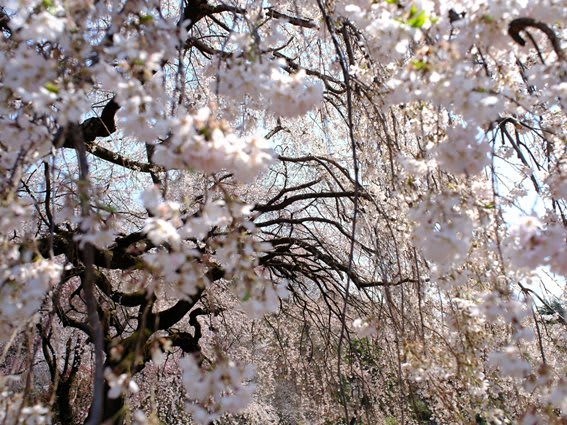

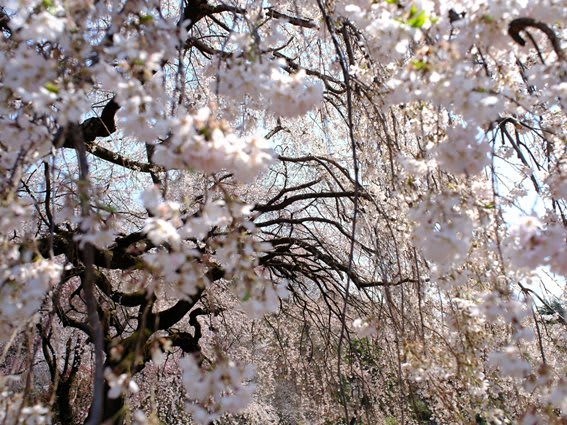

今回の意図は<水と桜>および<木の枝のパターンと桜>です。新宿御苑の木は古いものが多く、枝のパターンが魅力的なのです。

Pentax 645 45mm

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Laowa 12mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Laowa 12mm

Laowa 12mm

Laowa 12mm

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 45mm

Laowa 12mmはフルサイズ用ですからLaowaのマジックコンバーターで645カメラに拡大しています。今回はあまり感心しない出来でした。Laowaは全くダメな時と使えるときがあって振り回され続けています。

お金が入ってきたら、Fujifilm純正の645レンズをぼちぼち買ってゆこうと思ってます。Zeissのオールド中判レンズ(コンタックス645)も魅力的。もうレンズ沼の底は果てしない。

先日、自然教育園で、カメラの舞台装置と格闘していたら、通りがかりのおばさんにカメラ三昧でいいですねと言われました. とんでもない, 今は来月の展示会に向けて、陶芸とガラスの融合作品と格闘中で、何度も作りなおしたり、気に入った絵柄が浮かばない状態が何週間も続いたりで、のたうちまわっているのです。

2019-3-27

東京の桜は新宿御苑と千鳥ヶ淵に決めてます。毎年同じように桜を見られることに感謝しながら、訪れます。そう遠くなく見られなく日が来るんだなと思いながら、この世に名残惜しいと思わせてくれる桜です。

今日は新宿御苑。 お酒持ち込みのチェックをするので、昨年は入口に何時間待ちの長蛇の列ができました。土日は×、今度の土日は天気が悪いからさらに×、今日はソメイヨシノに少し早いだろうが、その他の桜の品種が多いので、全体としては楽しめるに違いない。ということで新宿御苑に行きました。人出も適当で天気が良く予想は皆当たりました。

毎年桜を撮りながら、撮り方はちっとも進歩しない。撮影から言うと桜はお手上げです。

機材が変わっても大した効果はないだろうと思っていましたが、Fujifilm GFX50Sによる撮影は以下の2点で、感心しました。

1、撮影する時は、何かしらの意図をもって撮ります。Fujifilm GFX50Sの絵からは、必ずその意図が読み取れます。こんなはずではなかったのにということは殆どありません。結果としての出来具合が今一つなのは、その意図が大したことないとか対象が大したことないとかいうことで、多分に撮る人の責任です。Fujifilm GFX50Sは確実に撮り手の意図を表現することに感心しています。

2、トリミング拡大が楽しい。今回載せた絵は殆どトリミング拡大していませんが、意図を強調するために時々トリミング拡大すると、素直にその意図が強調されることに驚きます。撮った一つの絵の中に、実は色々な絵が存在しているのです。以前にもいいましたが、高画素数だから拡大してもくずれ無いというだけでなく、絵全体の中のどの部分にも生々しい実態が包含されているのです。撮影現場で色々撮り方を変えて撮りなおすように、もう一度現場立っているように、一枚の絵から違う絵を作ることが出来るのです。

混雑するとき新宿御苑に行く方は、新宿門から入らずに、大木土門あるいは千駄ヶ谷門から入ることをお勧めします。千駄ヶ谷門から近い場所が、圧倒的に人出と風景がバランスよく楽しめます。新宿門の周辺だけをうろうろする方はただがっかりするだけでしょう。

当方は大木土門から入り、玉藻池、風景式庭園(メイン広場)を横切って、千駄ヶ谷門の方角へ、桜園地に向かい、こども広場を通って中の池、下の池の周囲、このあたりをグルグル回りながら撮影しました。

今回の意図は<水と桜>および<木の枝のパターンと桜>です。新宿御苑の木は古いものが多く、枝のパターンが魅力的なのです。

Pentax 645 45mm

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Laowa 12mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Pentax 645 45mm

Laowa 12mm

Laowa 12mm

Laowa 12mm

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 120mm macro

Pentax 645 45mm

Laowa 12mmはフルサイズ用ですからLaowaのマジックコンバーターで645カメラに拡大しています。今回はあまり感心しない出来でした。Laowaは全くダメな時と使えるときがあって振り回され続けています。

お金が入ってきたら、Fujifilm純正の645レンズをぼちぼち買ってゆこうと思ってます。Zeissのオールド中判レンズ(コンタックス645)も魅力的。もうレンズ沼の底は果てしない。

先日、自然教育園で、カメラの舞台装置と格闘していたら、通りがかりのおばさんにカメラ三昧でいいですねと言われました. とんでもない, 今は来月の展示会に向けて、陶芸とガラスの融合作品と格闘中で、何度も作りなおしたり、気に入った絵柄が浮かばない状態が何週間も続いたりで、のたうちまわっているのです。