この1月に僕がコスタリカを訪れたさいエコツアーをしましたが、

ガイドは日本人の青年でした。

コスタリカ女性と結婚してコスタリカに住んでいます。

彼は自分から「この国に住んで幸せだ」と言い出しました。

「家族の間で人権について話し合うほどの人権先進国だし、

病気になっても心配ないし、障害者があちこちで働く温かい社会だし。

子どもの体調がよくないと職場で言えばすぐに早引けさせてくれる」

と理由を挙げました。

そう語ったあと彼は突然、ツアーのバスの運転手に「あなたは幸せですか」とたずねました。

運転手はすぐに「もちろんだよ。なぜって軍隊がないし、私たちは平和を愛しているからね」と言いました。

これがきっかけで、旅のあいだ、いろんな人にこの質問をぶつけました。

だれもが「ええ、幸せです」と即座に答えたのには正直、僕も驚きました。

最高裁判所の広報官は「もちろん幸せです。人生の目的を達成しているから。もちろん社会にはなお問題があり収入も高くはないけれど、この国の人生はシンプルでいろんなサービスも受けられるし好きなことをやれる」と話します。

公教育省の女性職員グロリアさんは「ええ、私は幸せ。この国は貧しい中南米にあるのに早くから電気もついたし社会保障が完備している。高い社会保障費を払っているけれど、その制度を担うのがコスタリカ人のアイデンティティだと思う。優れた制度をみんなで保っているという一体感がある。毎日、安定した生活ができることを幸せと呼ぶなら、私はとても幸せです」と断言しました。

単に幸せな社会にいるというだけでなく、幸せな社会を自分たちで創り上げて保っているという意識があります。

現在のコスタリカ政府に批判的な人にも聞きました。

大学教授のチャコン氏は「私は幸せです。人の温かさに触れたとき、そう感じる」と語りつつ、「ここ30年ほど、米国流の新自由主義の経済が広まって少数の人だけ利益を受けるようになった。機会の平等が損なわれたら、国民は幸せじゃないと感じるようになるだろう」と指摘しました。

彼が言うように、今のコスタリカが何もかもそろった天国ではありません。コーヒーやバナナなどの農業とエコツアーなどの観光が主体の経済では、大きな収入は得られません。アメリカが近いためグローバル経済に巻き込まれ、これまで築き上げた北欧型の福祉社会が壊れる恐れもあります。

経済難民を大量に引き受けた結果、その中には仕事にありつけない人や犯罪者もいて、治安が悪くなっています。僕がコスタリカに初めて入った1984年には、警官はこん棒しか持っていませんでした。

当時、周囲の他の国では拳銃どころか自動小銃を持っていました。

そのくらいコスタリカは治安が良かったのです。

しかし、今や警官が銃を持つようになりました。

コスタリカを初めて訪れた日本人の中に、それを見て「コスタリカは治安が悪い」と決めつける人がいます。

周囲の他の国に行ってみてください。

コスタリカの治安が格段に良いことを知るでしょう。

犯罪が増えるのを承知で大量の難民を引き受けているこの国の政策を知れば、頭が下がるでしょう。

コスタリカで麻薬犯罪があると悪口を言う人がいます。

中南米の麻薬は主にコカインで南米コロンビアからアメリカに運ばれています。

コスタリカは途中の運搬ルートに当たるのでマフィアも暗躍します。

それをもって麻薬天国というのは、一部の日本人が覚せい剤をしているのを指して日本人みんなが覚せい剤に汚染されているというようなものです。

コスタリカの沖合を南米からの密輸船が通ります。

これを取り締まるアメリカの沿岸警備隊がコスタリカの港に入ります。

水や食料の補給のためです。

そのためにコスタリカとアメリカが協定を結びました。

これをもってコスタリカはアメリカの軍隊に基地を貸しているというウソを流す人がいます。

米軍基地なんてコスタリカにありませんよ。

素晴らしい国があるというと、すぐに否定したがるのが日本人の悪い癖です。

自分のところが一番だと信じたいのでしょう。

日本が一番で途上国はすべてダメな国だと否定する向きもあります。

そのような思考に発展性はありません。

経済大国と言いますが、私たちは幸せだと胸を張って言えるでしょうか。

差別があり、いじめがあり、貧困層が増え、生きるのに辛いのが今の日本ではありませんか。

もっと良い国があれば模範にして、日本をさらに良い国にすればいいではありませんか。

日本人には独創性の才能はあまりないけれど、他の良いものを真似てもっと良いものにする能力があります。

スイスの時計を改良して世界一の時計を、ドイツのカメラを真似てさらに優れたカメラを、アメリカの車からそれ以上の自動車を世界に出しました。

だったら憲法でコスタリカの良い点を取り入れて、日本を世界一の憲法国家にしようではありませんか。

私たちには、できるはずです。

日本を「世界一、幸せな国」にすることだって、できるはずです。

それを保障しているのが日本国憲法です。

9.平和国家はいかにして創られたか

なぜコスタリカのような特異な平和国家ができたのでしょうか。

それも貧困と抑圧と戦乱で明け暮れた中南米の地に。

理由の一つは、この国に資源がなかったことです。

それゆえに人間が資源となりました。

コロンブスに続いてやって来たスペイン人たちはこの地域を「Costa(海岸)Rica(豊かな)」と名づけましたが、火山と密林の土地でした。

人々はまずジャングルを切り拓くことから始めました。つまり開拓者です。

協力しなければ生きていけません。協同組合が発達しました。

日本で言えば明治時代の北海道の開拓のようなものです。

そういえばコスタリカの人口と面積は北海道とほぼ同じです。

ここから助け合う精神、平等を尊び、常に社会を考える国民性が根付きました。

他の中米の国ではスペイン人が大地主となって先住民を働かせましたが、コスタリカではもともと先住民が少なく、スペイン人自身が働かなくてはならなかったのです。

自分だけ儲けようと一攫千金を狙った人は他の国に去り、コツコツと働く人たちが残りました。

日本が江戸時代末期だったとき、コスタリカは中米連邦という国の一つの州でした。

当時の政治家は議会で「コスタリカ州が平和による幸福と結束による強さをそなえ、子どもたちにとって日々刈り取る稲穂が多くなり、流す涙が少なくなるよう望む」と話したと伝えられます。

豊かさの基準が子どもで、泣かなくてすむ国こそ理想だと考えたのです。

その後は独裁者が登場しますが、独裁者なのに清廉潔白で、フランス文化を取り入れ、コーヒーの生産で国を豊かにしようと考えました。

そこにたまたま英国の貿易船がやってきて、コーヒーの輸出が始まります。

ちょうどクリスマスでした。誠実な人々への天のプレゼントのようですね。

1848年に正式に共和国として独立宣言をしますが、初代大統領が最初にした仕事は女子高校の創設でした。

「無関心、無教育、無知こそ悪の根源だ」と教育に力を入れ、出版の自由を進めました。

日本より早く1871年の憲法で義務教育を定め、1877年には死刑を廃止しました。

社会保障が充実し医療費も教育費も無料で人権に気づかう社会は、早くもここから出発しています。

この間、1856年にアメリカ人の武装集団がコスタリカを侵略しました。

国民は結束して戦い、撃退しました。

今でも侵略されると大統領の呼びかけで国民が義勇兵となり、侵略者と戦うことにしています。

このとき勝って人気を得た大統領が増長して懐を肥やすと、国民は反発して彼を追放しました。

1882(明治15)年からは独裁はなく、自由主義が続きます。

20世紀になって大統領選挙の不正をめぐって2カ月の内戦が起きましたが、終わると「軍隊があるから暴力をふるったのだ」と反省して軍隊をなくし、軍事費をそっくり教育費にしました。

選挙の不正をなくすために選挙最高裁判所という「第4権力」を考えだしました。

こうした歴史を見ると、国民が堅実なことと、政治家が優れていることが目につきます。

日本の政治家とはだいぶ違いますね。

しかし、日本人の資質が政治に不向きなのではありません。

日本の政治家にも優れた人がいたことを知ってほしい。

明治5年に起きたマリア・ルス号事件をご存知でしょうか。

台風で横浜港に避難していた南米ペルーの軍艦から、2人の中国人が海に飛び込んで助けを求めました。

この軍艦は中国人200人余りを奴隷にしようと強制的に連れて行くところでした。

当時の日本は国際的にデビューして間もない「弱小国」でした。

ペルーの方が大国だったので、彼らをペルーに引き渡そうと考えた人もいました。

しかし、外務卿(外務大臣)の副島種臣は国際法にのっとって人権と国家主権をたてに、船から中国人全員を救助しました。

現場で指揮を執った神奈川県権令(副知事)は、解放など人権活動で名高い大江卓です。

彼が裁判長となって裁判し、奴隷扱いは人道に反するとして全員を解放しました。

この事件で日本は世界に認められたのです。

ペルーも日本を見直し、中南米の国で初めて日本と国交を結びました。

国際的に通用する社会正義を主張すれば、弱小国も勝つのです。

主権を掲げ正義を主張することこそ、今も昔も外交の要諦です。

今、主権を放棄して超大国にすり寄る、姑息でふがいない政府があります。

それは国をおとしめ、国民をはずかしめる行為です。

コスタリカの政治家にも、もちろんひどい人はいます。

汚職が続いて伝統的な2大政党が支持されなくなり、市民行動党という中道左派の新党が政権をとりました。

国連平和大学を創立したカラソ元大統領をおぼえていらっしゃるでしょうか。

この連載の6回目で書いた、大統領の任期が終わると一人の市民としてこの国を環境国家にしようと奮闘した人です。

雨の中、僕の荷物を持ってくれた白髪のおじいさんです。

彼は言いました。「自然を破壊するのは無知と欲だ」と。

社会を破壊するのも無知と欲です。

欲をなくすことは難しいでしょうが、無知をなくすことはできます。

コスタリカの平和は、しっかりした教育の上に成り立っています。

「自分の頭で考え、自分で行動する人間を育てる」のが、この国の教育の目標でした。

思えば、コスタリカはそれを建国の最初からやってきたのです。

これこそ、今日この平和国家を創造した最大の要素だと、僕は思います。

そう、平和の根幹は教育です。知は力です。

政府が国民に無知を強いるなら、国民自身が知る努力をすればいい。

そして、知ったことを行動に移してこそ、社会を変えることができるでしょう。

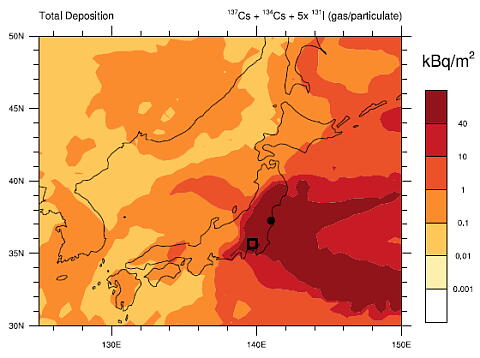

写真は「もちろん幸せです」と語る、最高裁の広報官です。